頭押すと痛い 左側だけ…その症状の背景には何がある?首・頭皮・神経・血管・姿勢など多岐にわたる原因を整理し、セルフチェック・日常ケア・いつ受診すべきかも分かりやすく紹介します。

1.なぜ「左だけ」押すと痛い?まずは原因の全体像

左右差が出る背景とよくある原因

「頭を押すと左だけ痛い…これって大丈夫なのかな?」と、つい不安になりますよね。実は、この“左右差のある痛み”にはいくつかの背景があると言われています。よくみられるのは、首まわりの筋・筋膜が固まってしまい、左側だけ負担が偏っているケースです。特に、デスクワークで首が片側に傾く癖が続くと、筋肉が緊張しやすいと言われています。

また、後頭神経が刺激されて痛みが出ることもあり、押した時の鋭い痛みとして現れる場合もあるとされています。さらに、頭皮の血行が悪くなり、表面の痛みが出てしまう人もいるようです。「触った時だけ痛む」「チクっとする」「重だるい」など、痛みの性質によって背景が変わると指摘されています。

体の使い方や生活習慣との関係

左側だけ痛い場合、生活の中にヒントがあることも少なくないと言われています。例えば、いつも片側でスマホを持つ、カバンを左肩ばかりにかける、寝る姿勢に偏りがある…など、日常のちょっとした習慣が痛みを引き起こしている可能性があるそうです。

実際、首〜側頭部は姿勢の影響を受けやすく、負担が一方向にかかるほど痛みが出やすいと指摘されています。もちろん、まれに皮膚の炎症や頭皮トラブルが関係することもあり、押すとピリっとした痛みを感じる背景になっていると言われています。

こうした複数の要因が絡み合うため、「左側だけ痛い」という特徴が生まれやすいと考えられています。

#頭押すと痛い

#左側の痛み

#首こり原因

#頭皮の違和感

#生活習慣と負担

2.部位別・症状別にみる原因の具体例

後頭部〜首の付け根を押すと左だけ痛い場合

後頭部から首の付け根を触ると左側だけ痛む…という相談はよく耳にします。「ここを押すとズキっとするんですけど、何が起きているんですか?」と聞かれることが多く、その背景には後頭神経への刺激が関係していると言われています。特に、デスクワークで首が前に出る姿勢が続くと、神経の通り道が圧迫されやすくなると説明されています。

一方で、筋・筋膜のこわばりが痛みを引き起こすケースもあるようで、左右のバランスが崩れて片側だけ痛みが出ることもあるとまとめられています。

こめかみ・側頭部を押すと痛い場合

「こめかみを押すと左側だけ痛いんですよね…」という声も少なくありません。側頭部は噛みしめ癖やストレスの影響を受けやすく、筋肉が固まりやすい部位と言われています。特に、仕事中に歯を食いしばる癖があると側頭筋の緊張が強まり、押すと痛みを感じることがあると説明されています。

まれに片頭痛の関連で痛みが出るケースも指摘されており、光や音に敏感になりやすい傾向も一緒に出ると言われています。

頭皮の表面を押すとチクっとする場合

頭皮の表面を押すと「ピリっとする」「押すとだけ痛い」という人もいます。これは頭皮の血行不良や炎症が関係することがあると言われており、シャンプー時の刺激や寝具の摩擦が背景にあるケースもあるそうです。

また、皮膚の状態に問題がある場合、腫れ・赤み・しこりが目立つこともあり、その際は皮膚科での触診や検査で確認されると説明されています。

急な強い痛み/押さなくても痛むケース

「昨日まではなんともなかったのに、急に左側だけ強く痛い…」という状態は、注意が必要とされています。特に、押さなくても痛む・しびれがつながる・吐き気がある・視覚に異変を感じる、といった症状が重なる場合、専門科での検査が推奨されると言われています。

一見、単なるこりのように見えることもありますが、血管や神経の異常が関係するケースもあるため、自己判断せず医療機関での確認がすすめられているようです。

#頭押すと痛い

#左側だけ痛む

#部位別の原因

#後頭部の違和感

#側頭部の痛み

3.自宅でできるセルフチェック&初期ケア

まずは“どこが痛むか”を落ち着いて確認しよう

「頭を押すと左だけ痛くて不安なんです…どこから見ればいいですか?」という声をよく聞きます。まずは、痛む場所をゆっくり触りながら確認することがすすめられていると言われています。

後頭部・側頭部・頭皮の表面など、部位によって痛みの背景が違うことが多く、場所を把握するだけでも状況を整理しやすいようです。さらに、押した時だけ痛むのか、動かした時にも響くのか、しこりがあるのか…といった点もチェックしながら進めていくと、状態がわかりやすくなると言われています。

こうした確認方法は、首や頭まわりの不調を理解するうえで役立つと説明されています。

首・肩・側頭部の簡単セルフチェック

次に、姿勢や筋の状態を見るセルフチェックも取り入れてみてもいいかもしれません。例えば、首を前後左右に軽く動かしてみて、「動かした時に左側にだけ張りやすいか」「側頭部がつっぱる感覚があるか」を確かめる方法が紹介されています。

また、噛みしめ癖があると側頭筋が固まりやすいとも言われており、歯を軽く合わせた時に緊張しやすいかどうかを見る人もいます。「あ、ここだ」と気付くポイントが見つかることもあるようです。

自宅でできる初期ケアのポイント

初期ケアとしては、首や肩のストレッチ、頭皮を優しくほぐすケア、温めて血流を促す方法などが紹介されています。強く押すのではなく、心地よい程度の刺激で行うことがすすめられていると言われています。

特に、長時間のデスクワークやスマホ姿勢が続いている人は、5分ほど姿勢をリセットするだけでも楽になることがあると考えられています。

ただし、痛みが急に強くなったり、押さなくても痛む状態が続く場合は、自己判断で無理をせず、早めに専門科へ相談することも重要だと説明されています。

#セルフチェック

#初期ケア

#頭押すと痛い

#首肩ストレッチ

#頭皮ケア

4.症状が続く・強くなる時の来院目安と受診先

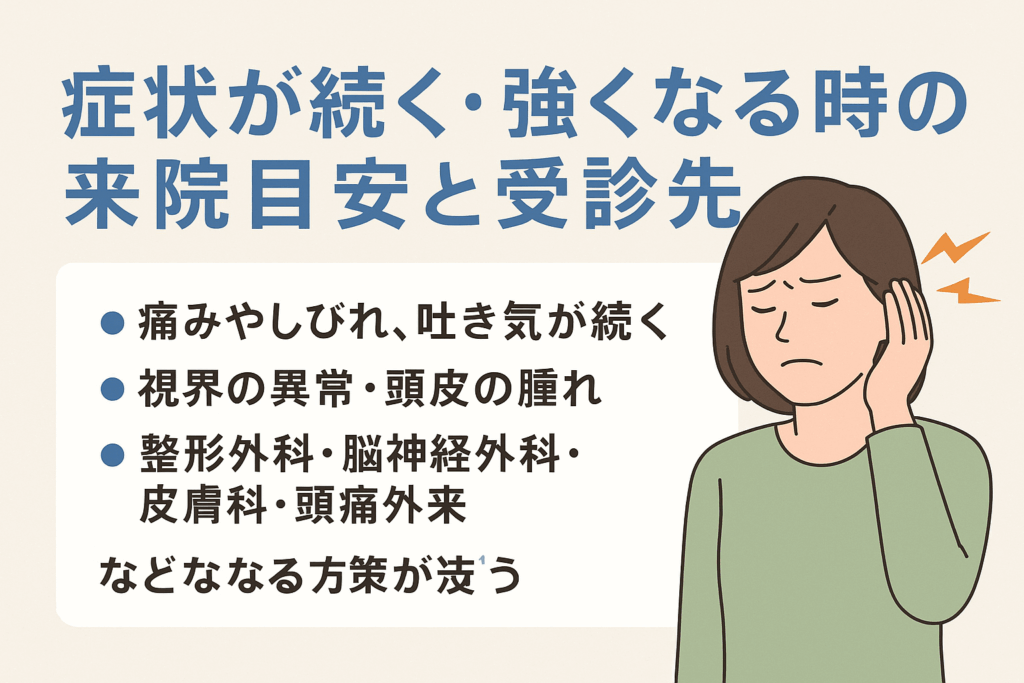

どんな症状が“来院を考えるタイミング”なのか

「頭を押すと左だけ痛いけれど、どこまで様子を見てもいいんでしょう?」と不安になる方は多いようです。一般的には、数日続く痛みや、押さなくても違和感が広がってくる場合は、一度専門科で状態を確認してもらうことがすすめられていると言われています。

特に、後頭部〜首の痛みが強まり、しびれや吐き気がつながる場合は、神経が刺激されている可能性もあると説明されています。急に痛みが鋭くなる、視界がぼやける、頭皮が強く腫れているといったサインがある時も注意が必要とされています。

症状が悪化している時に考えられる背景

痛みが徐々に強くなってきた場合、筋・筋膜の緊張だけではなく、体の使い方の癖や姿勢の影響が積み重なっていると言われています。

また、側頭部の痛みが続く時は、噛みしめ癖やストレスによって筋が固まり、押した時に痛みが響くこともあるようです。

一方で、頭皮に赤み・しこり・熱感がある場合は、皮膚の炎症が関係していることもあると説明されています。こうした変化が見られたら「そろそろ専門科に相談した方が安心かもしれない」と感じる方も多いと言われています。

どの専門科に行けばいい?受診先の選び方

来院先の目安としては、痛みの種類に合わせて選ぶと整理しやすいと言われています。

● 後頭部・首の痛みが中心 → 整形外科

● しびれや吐き気がつながる → 脳神経外科

● 頭皮の痛み・しこり・赤み → 皮膚科

● 慢性的に続く頭痛 → 頭痛外来

という形で分けることが多いようです。

どの科であっても、まずは触診で状態を確認し、必要に応じて検査(MRI・レントゲン・神経評価など)が行われると言われています。

自己判断に頼りすぎず、早めの相談が安心につながる

「もう少し様子を見てもいいかな」と思う気持ちも自然ですが、痛みが続くほど、無意識にかばう動きが増えて負担が広がることもあるようです。少しでも不安が強い時や、生活に支障が出てきた時は、早めに相談した方が安心につながると言われています。

専門科で状態を確認しておくことで、自分では気付きづらい要因を見つけてもらえる場合もあると説明されています。

#頭の痛みの受診目安

#左側だけ痛む

#専門科の選び方

#しびれや吐き気のサイン

#頭部の違和感

5.再発させないための習慣づくりと予防のポイント

日常の小さな癖が“左だけ痛い”を招きやすいと言われています

「また同じ場所が痛くなるんじゃないか…」と心配になる方もいますよね。実は、頭を押すと左だけ痛いという症状は、日常のちょっとした癖が積み重なることで再発しやすいと言われています。

たとえば、スマホを見る時に首が前に出ている、片側だけでカバンを持つ、同じ姿勢が長く続く、噛みしめ癖がある…こうした行動が特定の筋・筋膜へ負担をかけ、痛みが戻りやすくなると説明されています。

このように体のバランスが崩れ続けるほど、左右差のある痛みが起きやすいと整理されています。

姿勢リセットと“こりを溜めない”習慣が鍵になると言われています

とくにデスクワークの人は、1時間に一度の「姿勢リセット」を取り入れるだけでも変わりやすいとされています。軽く肩をまわしたり、首をゆっくり左右に倒したりするだけで、負担の偏りを和らげやすくなると言われています。

また、寝具の高さが合わないと翌朝に痛みが出やすいという報告もあり、自分の首のカーブに合った枕を選ぶことが大切だとまとめられています。

ストレスが筋の緊張につながるケースもあるため、深呼吸や入浴で体を温める習慣も役立つとされています。

再発を防ぐセルフケアを“ルーティン化”しやすくする工夫

「気づいたら同じ姿勢で固まっていた…」という人も多いため、無理なく続けられる工夫も重要と言われています。

● 朝:肩・首まわりをゆっくりほぐす

● 日中:スマホの持ち手を時々変える

● 夜:頭皮を軽くマッサージして血行を促す

といった習慣を取り入れることで、負担が偏りにくくなると説明されています。

特に頭皮ケアは“押した時の痛み”に関わりやすいため、優しくほぐすことで違和感が和らぎやすいとも言われています。

ただし、痛みが強くなる・押さなくても痛むなど変化が出た場合は、無理せず早めに来院して状態を確認することが安心につながると考えられています。

#再発予防

#頭痛の原因ケア

#姿勢リセット

#生活習慣改善

#頭皮セルフケア