肋骨 骨折 放置すると「自然治癒するから様子を見よう」と思いがちですが、実は気胸・血胸・内臓損傷など重大なリスクを伴うことも。この記事では放置の危険性、セルフチェック、受診タイミング、そして回復を早めるポイントを分かりやすく解説します。

1.肋骨 骨折とは?放置がなぜ起こる?

「もしかして肋骨を骨折しているかも…?」と思っても、忙しかったり、「そのうちよくなるだろう」と感じたりして、つい放置してしまう方は少なくないと言われています。まずは、肋骨 骨折とはどんな状態で、なぜ放置につながりやすいのかを整理していきますね。

肋骨 骨折の基本的なメカニズム

肋骨は胸郭をつくる細長い骨で、転倒・衝突・スポーツ中の打撲、さらには強めのくしゃみや咳など、日常の小さな負荷でも骨折につながることがあるとされています。

参考記事でも「強い衝撃だけでなく、軽い負荷でも骨折することがある」と言われております。

「打撲だろう」と思い込みやすく、放置につながる

来院が遅れやすい理由として、「痛みはあるけれど、呼吸できるし動けるから大丈夫」と思い込みやすい点があると言われています。肋骨 骨折は、骨が大きくずれるケースばかりではなく、ひびのような軽度の骨折も多く、症状が分かりにくいとも紹介されています。

そのため、「湿布を貼って様子を見る」「しばらくすれば改善するはず」と判断し、気づけば数週間放置していた…という流れが起こりやすいようです。

忙しさ・痛みの波・生活習慣が放置を後押しする

「昨日より痛い」「今日は楽」「深呼吸の時だけツンとする」など、痛みの波があることで深刻に受け止めづらいとよく言われています。また、仕事・家事・育児が重なり、病院に行く時間を取りづらいことも“放置の一因”になりやすいとされています。

本来は早めに相談した方が安心につながるのに、「もう少し様子を…」と先延ばしになってしまうケースが多いというわけですね。

#肋骨骨折の基礎知識

#痛みが軽く放置しやすい

#打撲との違いが分かりにくい

#忙しさで来院が遅れがち

#早めの相談が安心につながる

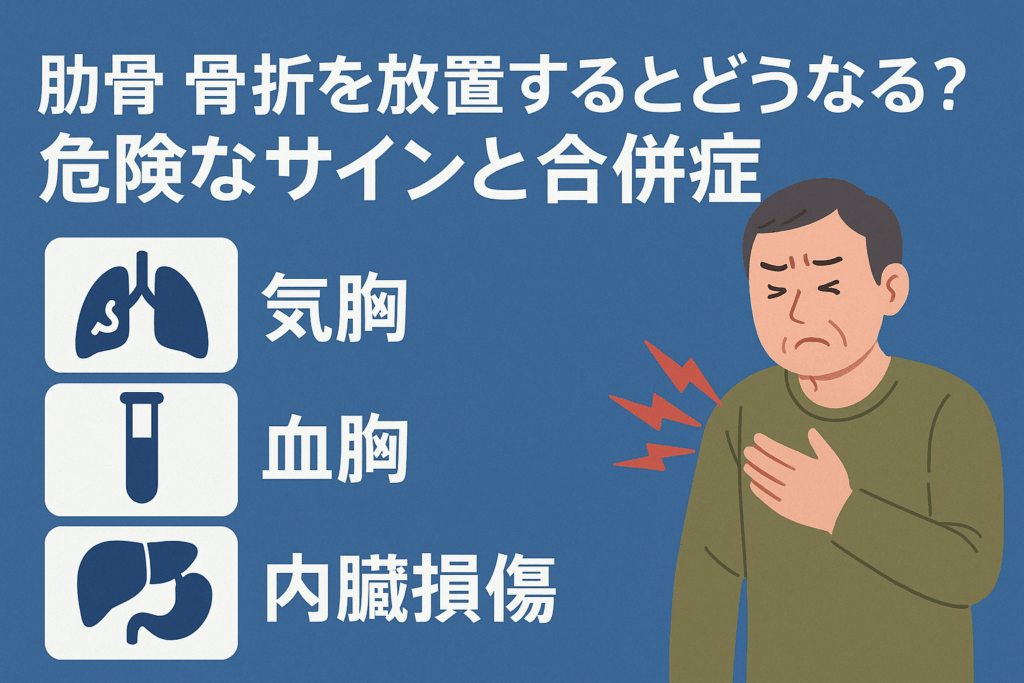

2.肋骨 骨折を放置するとどうなる?危険なサインと合併症

「肋骨を骨折しているかもしれないけど、息はできるし大丈夫かも……」という気持ちから、つい放置してしまうことがあると言われています。しかし参考記事でも、放置が思わぬリスクにつながる可能性が示されているため、骨折を放置した場合にどんなサインが現れやすいのか、そしてどんな合併症が起こり得るのかを整理していきますね。

放置が招きやすい代表的な合併症

まず知っておきたいのは、「肋骨 骨折を放置すると合併症を起こす可能性がある」と多くの医療系サイトで紹介されている点です。

たとえば Medicalook では、気胸・血胸・肺挫傷・内臓損傷などに注意が必要と言われています。

折れた骨の位置によっては周囲の組織を刺激することがあり、痛みが強まったり、呼吸が浅くなることで肺の換気が不十分になりやすいとも書かれています。

こうした状態が続くと、肺炎などの二次的なトラブルにつながる場合があるとも紹介されています。

見逃してはいけない危険なサイン

「放置すると危ない」と言われても、実際にどんな症状が出たら注意すべきなのか気になりますよね。

参考記事でも、“深呼吸で強い痛みが出る”“咳のたびに鋭い痛みが走る”“寝返りのたびに痛みが電気のように走る”などは肋骨 骨折のサインとして挙げられています。

さらに、

- 息が吸いづらい

- 胸が圧迫されたように苦しい

- 体を少しひねっただけで痛みが増す

といった症状が続く場合は、骨折による呼吸機能への負担が疑われると言われています。

特に、呼吸のたびに痛みが強くなる場合は、日常生活に支障をきたしやすく、放置によって慢性痛につながるケースも指摘されています。

変形癒合・慢性痛・長期化リスク

別の医療系サイトでは、「肋骨の骨がズレた状態で固まる“変形癒合”が起こることがある」とも紹介されています。

変形癒合が起こると、

- 肋骨まわりで慢性的な違和感

- 呼吸が浅くなる

- 姿勢を変えたときに痛みが再発しやすい

など、長期的な負担につながると言われています。

これらはすぐに命に関わるわけではないものの、「痛みが戻りやすい体」になってしまう可能性があるため、早めの相談が安心とされています。

#肋骨骨折放置のリスク

#危険なサインを見逃さない

#気胸や内臓損傷の可能性

#変形癒合の長期的な負担

#早めの相談が安心につながる

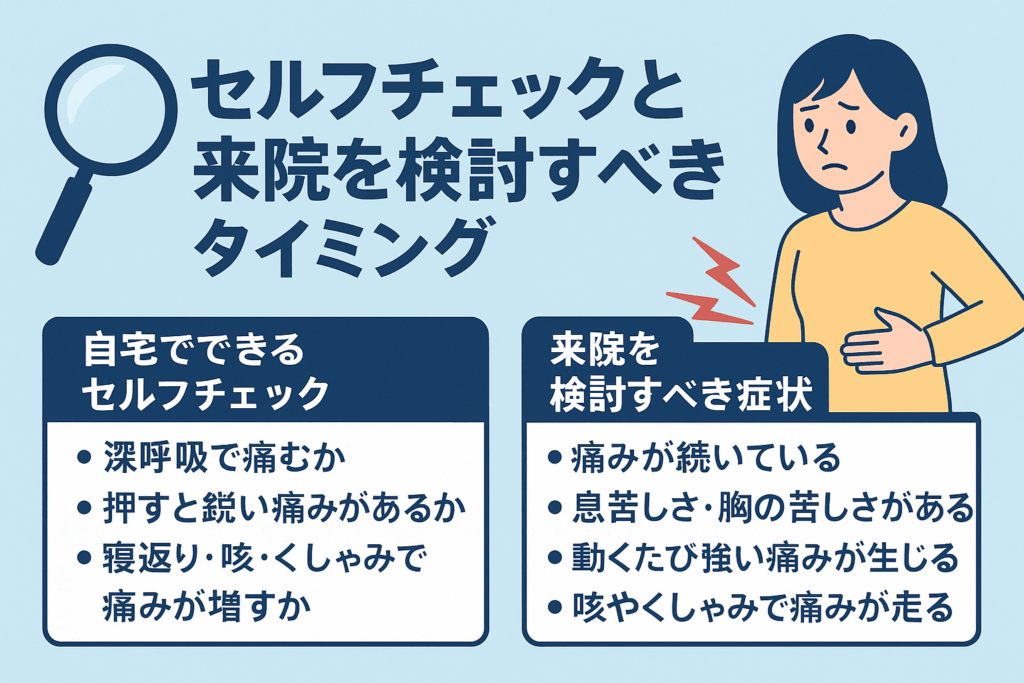

3.セルフチェックと来院を検討すべきタイミング

肋骨のあたりにズキッとした痛みが出たとき、「骨折かもしれないけど、打撲かもしれないし……」と迷ってしまう方は多いと言われています。

自宅でできるセルフチェックのポイント

まず「痛みがどんなときに出るのか」を確認すると、状態のヒントがつかめると言われています。

- 深呼吸で痛むかどうか

肋骨は呼吸に合わせて動くため、骨折している場合は息を吸うたびに違和感が強まりやすいとされています。 - 押すと鋭い痛みが出るか

参考記事でも「押したときに局所的な痛みが出るのは骨折のサインのひとつ」と紹介されています。 - 寝返り・咳・くしゃみで痛みが増えるか

普段は大丈夫でも、体をひねった瞬間に痛みが走る場合は注意が必要と言われています。

こうしたチェックは目安であり、確定するためのものではありませんが、体の状態を整理する助けになると言われています。

来院を検討すべき症状の目安

「この痛み、放置していて大丈夫?」と迷ったとき、参考として確認しておきたいポイントがあります。

- 痛みが数日経っても楽にならない

軽い打撲なら徐々に落ち着くケースが多いとされますが、骨折では改善しづらいことがあるため注意が必要と言われています。 - 息が吸いづらい、胸が苦しい感覚がある

気胸・血胸などの可能性がゼロではないと多くの医療系サイトでも説明されています。 - 動くたびに“電気が走るような痛み”が続く

「ひび」などでも同様の痛みが出ることがあるとされています。 - 咳やくしゃみで痛みが鋭く上がる

呼吸に関わる部位なので、骨折を疑う目安としてよく挙げられています。 - 腫れ・内出血・胸周りの熱感が増えている

炎症が広がっている可能性があると言われています。

こうした症状が続く場合、「もう少し様子を見よう」と先延ばしにするよりも来院を検討したほうが安心につながる、と複数の参考記事で述べられています。

どの診療科を選べばいい?

「どこに行けばいいの?」と迷う方も多いのですが、

- 整形外科

- 呼吸器科

- 外傷を扱うクリニック

などが相談先としてよく挙げられています。

特に呼吸に影響がある場合は、早めに相談したほうがいいと言われています。

#肋骨痛セルフチェック

#痛みの特徴を確認

#来院タイミングの目安

#呼吸が苦しいときは注意

#早めの相談が安心につながる

4.放置せずに行うべき対応・安静・セルフケア

肋骨 骨折の疑いがあるとき、「安静にしていればそのうち改善するのでは?」と思ってしまう方も多いと言われています。

まずは安静を優先しつつ、呼吸を止め過ぎない

肋骨は呼吸のたびに動くため、骨折していると痛みを避けようとして呼吸が浅くなりがちと言われています。しかし、参考サイトでは「浅い呼吸が続くと肺の換気が不十分になる可能性がある」と説明されているため、

完全に動かさないのではなく、“負担を抑えながら呼吸を保つ”というバランスが大切だと言われています。

体をひねる・強く咳をする動作を避ける

「ひねった瞬間だけ強く痛む」「咳で響く」という相談はよくあるようです。肋骨周辺は動きが連動しやすいため、

- 強く体をひねる

- 重い荷物を持ち上げる

- 勢いよく咳・くしゃみをする

といった動きが痛みを増やしやすいと言われています。

咳やくしゃみが出そうなときは、胸のあたりを手で軽く押さえて衝撃を和らげる方法が紹介されています。

寝方の工夫や日常の小さなケアで負担を軽減

「寝返りのたびに痛む」という方も多いため、横向きで痛みの少ない側を下にする、背中にクッションを入れて体勢を固定するなどの工夫が役立つと言われています。

また、入浴や温めで血行が整うと、筋肉のこわばりが和らぎやすいという意見も紹介されています。ただし、痛みや腫れが強い直後は温めすぎない方が良いとされているため、体調に合わせて調整することがすすめられています。

無理のない範囲で“日常の動き”を維持する

完全に体を動かさない状態が続くと、背中まわりの筋肉が硬くなり、結果的に痛みが戻りやすくなると言われています。

“ウォーキングを少しだけ再開する”“普段通りの家事の一部をゆっくり行う”など、負担の少ない範囲で動きを保つことが回復につながりやすいとされています。

#肋骨骨折セルフケア

#安静と呼吸バランス

#痛みを悪化させない生活工夫

#寝方と日常のケア

#無理なく動くことが回復につながる

5.治癒後・再発予防・もし変形してしまったら

肋骨 骨折は時間の経過とともに改善していくと言われていますが、治癒後の過ごし方や再発予防、そして「もし骨が少し変形したまま固まってしまった場合」にどう向き合うかは、多くの方が気になるポイントだとされています。

治癒後に気をつけたい日常の動き

痛みが落ち着いてくると「もう大丈夫かな?」と普段通りの生活に戻りたくなるものです。ただ、急に負荷を戻すと胸まわりの筋肉が硬いまま動きはじめ、違和感が再発しやすいと言われています。

特に、

- 強いひねり動作

- 重い荷物を急に持つ

- スポーツの全力動作を再開する

などは注意したいポイントとして紹介されています。

段階的に“慣らす”ことが、痛みを戻しにくい進め方になるとされています。

再発を防ぐための予防習慣

再発予防でよく挙げられるのは「胸郭まわりの柔軟性」と「姿勢のクセ」の2つです。

- 胸郭(胸まわり)をゆっくり動かすストレッチ

片側の肋骨だけ固まりやすいケースがあるため、左右バランスよく伸ばす習慣がすすめられています。 - 猫背・巻き肩をそのままにしない

姿勢の崩れは胸郭の動きを制限し、負担が偏ると言われています。 - 深呼吸の習慣を続ける

呼吸で胸郭が動くため、可動域を保つトレーニングとして有効とされています。

もし変形癒合した場合はどうすればいい?

肋骨は比較的細い骨で、折れた位置によっては“少しずれたまま固まる=変形癒合”が起こることがあると言われています。

参考記事でも「ズレや変形が残ると痛みや違和感が長く続くことがある」と紹介されています。

変形が残った場合のポイントとしては、

- 胸郭まわりの柔軟性を高めて負担を分散する

- 呼吸を深めるトレーニングで動きを改善する

- 姿勢改善で肋骨の動きの偏りを減らす

などが挙げられることが多く、“整える方向のアプローチが有効と言われている” という位置づけになります。

完全に元通りの形に戻すことは難しいケースもありますが、生活の工夫や運動で不快感が減ることはあるとされています。

#肋骨骨折の治癒後ケア

#再発予防の習慣

#胸郭ストレッチの重要性

#姿勢改善で負担を減らす

#変形癒合への向き合い方