背中 筋肉 痛い状態が続くなら、姿勢・使い過ぎ・ストレス・内臓連関・神経の5つの原因をチェック!今すぐできるセルフケアと、専門家を受診すべきサインも詳しく解説します。

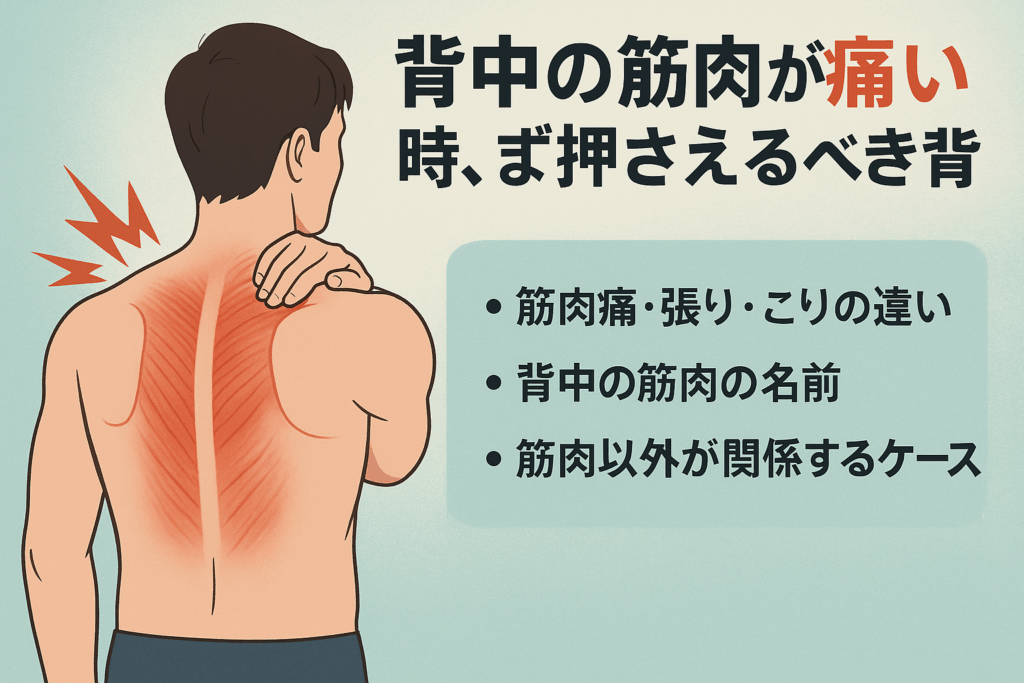

1.背中の筋肉が「痛い」時、まず押さえるべき背景

背中の筋肉が「痛い」と感じるとき、多くの人は「姿勢が悪かっただけかな…?」と考えがちですが、実際にはいくつかの背景が重なって起きると言われています。まずは、背中のどこに痛みが出ているのかをざっくり押さえておくことが大切です。たとえば、肩甲骨まわりの張りや、背骨に沿った重だるさ、広背筋のあたりに出る鋭い違和感など、場所によって原因の可能性が変わると紹介されています。

筋肉痛・張り・こりは同じようで違うと言われています

背中が痛いと一括りにしてしまいがちですが、「筋肉痛」と「張り」や「こり」は同じようで少し性質が異なると言われています。運動後の筋肉痛は、過度な負担がかかった後に出やすい特徴があり、一方でデスクワークによる張りやこりは、長時間同じ姿勢で筋肉に力が入り続けることで起きると説明されています。

この違いを知っておくと、自分の痛みの“背景”をより整理しやすくなります。

背中の筋肉の名前を知ると原因の整理がしやすいと言われています

背中には「僧帽筋」「広背筋」「脊柱起立筋」などの大きな筋肉がいくつもあり、これらが姿勢を支えたり、腕の動きを助けたりしています。どの筋肉が張っているかによって、思い当たる行動が変わるケースもあると言われています。

たとえば、肩甲骨の間が痛いなら長時間の猫背姿勢、腰に近い背中が痛いなら反り姿勢が続いていた、というように、生活習慣とのつながりを見つけやすくなります。

筋肉以外が関係するケースにも注意すると良いと言われています

背中の痛みは、筋肉そのものだけではなく、ストレスによる緊張、内臓の不調、睡眠不足、運動不足など、複数の要因が関係することも指摘されています。

もちろん「すぐ重大な問題がある」という話ではありませんが、「単なる筋肉痛ではなさそう」というサインが出たときは、専門家に相談する流れも選択肢として考えておくと安心です。

#背中痛い原因#筋肉痛と張りの違い#僧帽筋広背筋脊柱起立筋#姿勢と生活習慣の影響#筋肉以外の要因にも注意

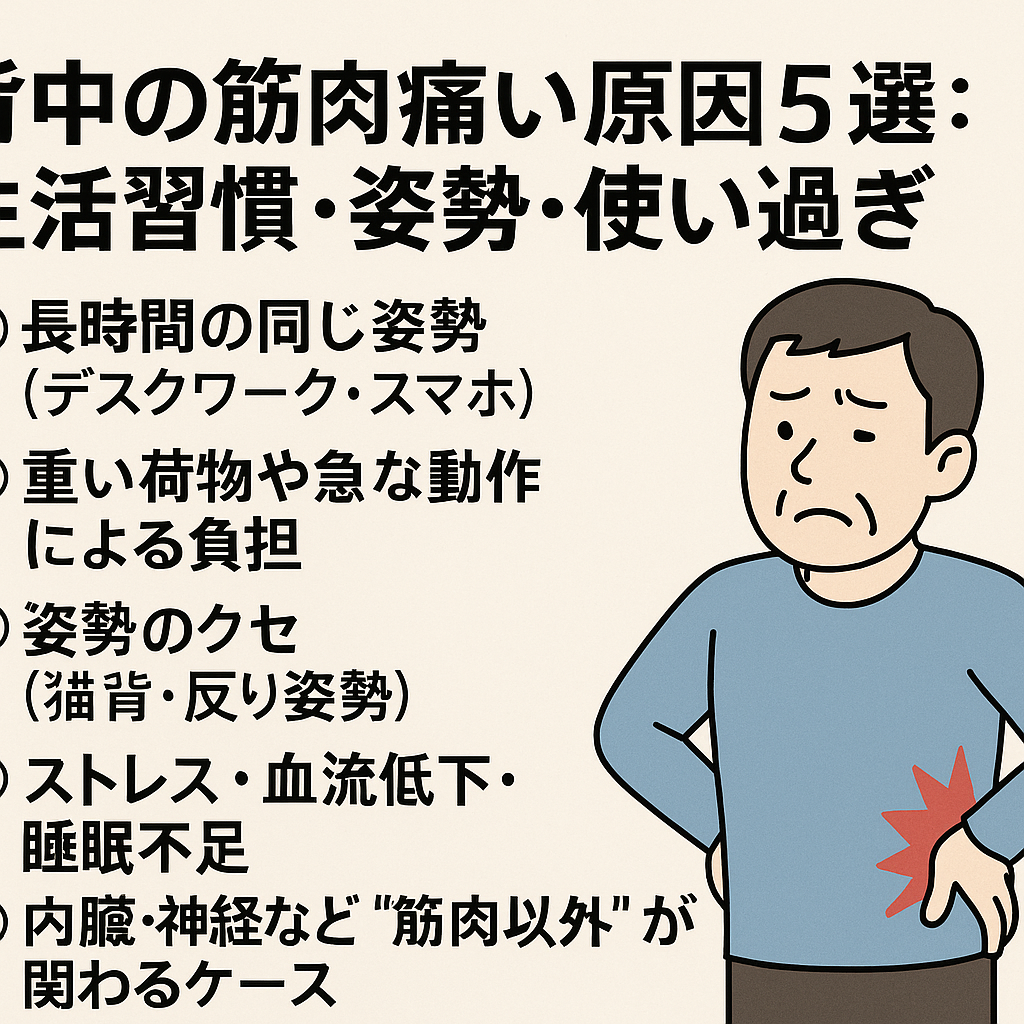

2.背中の筋肉痛い原因5選:生活習慣・姿勢・使い過ぎ

背中の筋肉が「痛い」と感じるとき、実はひとつの理由だけで起きるというより、生活習慣や姿勢のクセが重なって負担になっていると言われています。

「え、そんなことで?」と思うような小さな行動も積み重なると影響することがあるため、まずは代表的な5つの原因を一緒に整理してみましょう。

① 長時間の同じ姿勢(デスクワーク・スマホ)

背中の筋肉が張りやすい人の多くが、このパターンに当てはまると言われています。

たとえば、パソコン作業で前のめりが続いたり、スマホを見る姿勢が崩れたりすることで、僧帽筋や脊柱起立筋がずっと緊張状態になり、痛みに変わりやすいとされています。

② 重い荷物や急な動作による負担

「荷物を持った瞬間に背中がピキッとした」という経験がある人も多いはずです。急な動作で筋肉に予想外の負荷がかかると、筋肉が過緊張しやすいと言われています。

③ 姿勢のクセ(猫背・反り姿勢)

猫背になると肩甲骨まわりが広がったまま固まり、反り姿勢になると背中の下部に負担がかかりやすいと説明されています。

姿勢のクセが続くほど筋肉の働きが偏り、「痛い」と感じやすくなる流れにつながると考えられています。

④ ストレス・血流低下・睡眠不足

意外に思うかもしれませんが、ストレスや睡眠不足が背中の筋肉を緊張させると言われています。気持ちが落ち着かないと呼吸が浅くなり、肩まわりの筋肉がずっと硬くなりやすいからです。

「最近ずっと疲れているな…」という時期に背中の違和感が強まりやすいのも、この影響があると言われています。

⑤ 内臓・神経など“筋肉以外”が関わるケース

背中の痛みのすべてが筋肉だけで起こるとは限らないと紹介されています。

例として、胃や腎臓など内臓の不調が“背中の筋肉痛い感覚”として出る場合や、神経の影響で痛むこともあると言われています。

もちろん不安になる必要はありませんが、「いつもと違う」「休んでも改善しづらい」という場合は、専門家へ相談する流れも選択肢になります。

#背中痛い原因#姿勢の崩れと筋肉の負担#デスクワークの影響#ストレスと筋緊張#筋肉以外の要因にも注意

3.今日からできるセルフケア&対処法

背中の筋肉が「痛い」と感じたとき、まず気になるのは「今すぐできること、何かないかな?」という点だと思います。もちろん無理をする必要はありませんが、背中の状態に合わせて手軽に取り入れられるケアがいくつか紹介されています。ここでは、今日からできる対処法をやさしく整理していきます。会話をするような気持ちで読み進めてもらえたら嬉しいです。

① “痛い直後”は無理に動かさず様子を見ると言われています

「すぐストレッチすれば早く良くなるんじゃないの?」と思う人もいますよね。ただ、痛みが強い直後は、筋肉が過緊張している可能性があると言われています。

このタイミングで無理に伸ばすと、余計に力が入ってしまうこともあるため、一度そっと休ませる流れがおすすめです。呼吸をゆっくりするだけでも背中の緊張が和らぎやすいと言われています。

② 温める・軽く動かすなど、段階的なケアを意識する

痛みが落ち着いてきたら、少しずつ「ほぐす」方向のケアを取り入れてみるのも良いと紹介されています。

たとえば、蒸しタオルで温める、肩甲骨を軽く回す、背中を丸めたり伸ばしたりするような小さな動きを加えると、血流がめぐりやすいとされています。

「これなら続けられそう」と思えるレベルで十分なので、負担の少ない範囲で始めてみるのがポイントです。

③ 背中まわりのストレッチで筋肉に余裕を作ると言われています

広背筋や脊柱起立筋は、姿勢が崩れるとすぐに張りを感じやすい筋肉だと言われています。

たとえば、

- 両手を前に伸ばして背中を丸める

- 壁に手をついて体を横にゆっくり倒す

など、シンプルなストレッチでも背中が軽くなる感覚が得られやすいと言われています。

ただ、痛みが鋭い場合は無理をしないほうが安心です。

④ デスク環境を整えると負担が減りやすいと言われています

「また背中が痛い…」が繰り返される背景には、デスクの高さや椅子の座り方が影響しているケースもあります。

モニターを目線の高さに合わせたり、ひじが90度で机に置ける椅子に調整したりすると、背中の筋肉への負担が軽減しやすいと言われています。

休憩を細かくはさむだけでも、背中のこわばりを防ぐ効果が期待できると紹介されています。

⑤ 睡眠・水分・呼吸など、“回復しやすい体づくり”も大切と言われています

ストレスや疲れが重なると、背中の筋肉がずっと緊張したままになりやすいと言われています。

「最近呼吸が浅いかも…」と感じる日は、肩を軽く落として深呼吸を意識するだけでも、背中周囲の筋肉がふっと緩むことがあります。

水分不足も筋肉の張りに影響すると言われているため、こまめな水分補給も意外と効果的です。

#今日からできる背中ケア#痛い直後の過ごし方#背中ストレッチの基礎#デスク環境の見直し#回復しやすい生活習慣

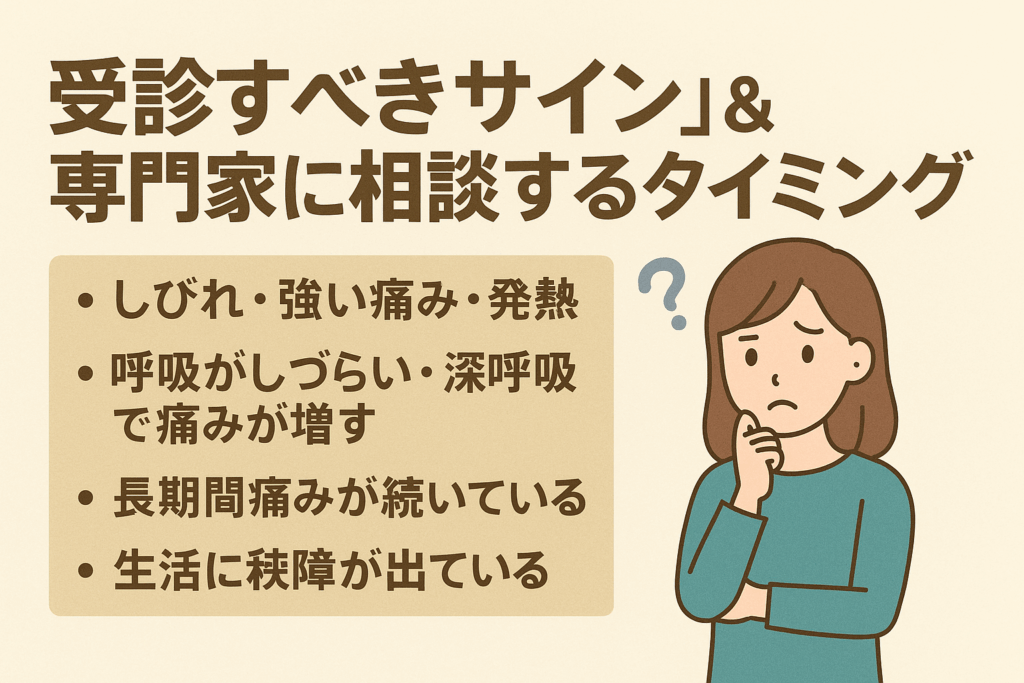

4.「受診すべきサイン」&専門家に相談するタイミング

背中の筋肉が「痛い」と感じる場面は誰にでもありますが、「これは放っておいて大丈夫なの?」と気になる瞬間もありますよね。多くの人が“ただの張り”と“相談したほうが良いサイン”の違いを迷いやすいと言われています。ここでは、よく紹介されている目安をやさしい表現でまとめていきます。会話をするようなイメージで読んでいただければと思います。

① しびれ・強い痛み・発熱など“いつもと違う”感覚が出たとき

背中が痛むとき、普段の筋肉疲労とは異なるサインが出ることがあります。

たとえば、

- 足や腕にしびれが広がる

- 少し動いただけで鋭い痛みが走る

- 発熱をともなう

などの症状がある場合は、筋肉以外の影響が関わっている可能性があると言われています。

こうした「普段の痛みとは違うな」という感覚は、専門家に相談するきっかけとして紹介されています。

② 呼吸がしづらい・深呼吸で痛みが強くなる場合

「深く息を吸うと背中が痛い」「呼吸すると胸や背中が突っ張る」という症状は、筋肉の緊張だけでなく肋間の組織が関係することもあると言われています。

すぐに不安になる必要はありませんが、痛みが続く場合は早めに相談する流れが推奨されています。

③ 痛みが長期間続いて改善しづらいケース

通常の筋肉疲労による痛みは数日で落ち着くことが多いとされていますが、「1週間以上ずっと痛い」「休んでもほとんど変わらない」という状況は、筋肉以外の要因が隠れているケースもあると言われています。

背中は広いエリアが重なり合っているため、自分だけで原因を切り分けづらい場合があります。そんな時は、無理に我慢し続けるより相談した方が安心です。

④ 専門家に相談すると何をするのか

来院した際には、まず痛みの場所や経過を聞かれ、触診で筋肉の張りや左右差を確認すると説明されています。必要に応じてレントゲンやMRIといった検査で状態を確認し、施術や生活指導につながる場合もあるようです。

「何をされるんだろう…」と不安に感じることもありますが、聞き取りや確認を丁寧に進める流れが一般的と言われています。

⑤ 来院を迷ったら、“日常生活に支障が出ているか”を基準にする

「靴下を履きづらい」「起き上がるのがつらい」「痛みで気分が落ち込む」など、日常生活の中で具体的な困りごとが出ている場合も相談のタイミングと言われています。

生活の質が低下していると、どうしても改善までに時間がかかりやすくなるため、早めに専門家へ相談するメリットがあると紹介されています。

#背中の痛みと受診サイン#しびれ発熱は注意#長引く痛みの判断#専門家に相談する流れ#生活に支障が出たら相談

5.背中を「痛いから快適」に変えるための長期的視点

背中の筋肉が「痛い」と感じる状態が続くと、どうしても気分まで重くなりますよね。「また痛いのか…」と落ち込む日が増えてしまうこともあると思います。ただ、背中の状態は日々の積み重ねで少しずつ変わっていくと言われています。ここでは、“痛い”を“快適”へ近づけていくための長期的な視点を、一緒に整理していきましょう。

① 背中を支える筋肉を育てるという考え方

背中の筋肉は、姿勢を保つうえでとても重要な役割をしていると言われています。

とくに、

- 脊柱起立筋

- 広背筋

- 肩甲骨まわりの筋群

などが弱ってくると、姿勢が崩れやすくなると説明されています。

急に負荷をかける必要はありませんが、背筋や体幹をゆるやかに鍛えていくと、背中の負担が分散されると言われています。

② “姿勢を戻す習慣”を日常の中に作る

長期的な改善を目指すなら、姿勢への意識が欠かせないと紹介されています。

たとえば、

- 30分に一度、肩を軽く回す

- 深呼吸をして胸郭を広げる

- 座るときは骨盤を立てる

など、小さな習慣が背中の緊張を減らすきっかけになると言われています。

「気づいたときに姿勢を直す」くらいの感覚で十分です。

③ 睡眠・ストレスケアも“背中の改善”に関わると言われています

ストレスがかかると呼吸が浅くなり、背中の筋肉がこわばりやすいという話はよく紹介されています。

また、睡眠不足が続くと筋肉の回復が追いつきにくいとも言われています。

背中だけに注目するのではなく、心と体全体を整えていく視点も、とても大事だとされています。

④ デスク環境と生活動作を見直すことで負担が減りやすい

デスクの高さが合わない、モニターが低すぎる、座面が柔らかすぎる……。

こうした小さな要素の積み重ねが背中への負担につながると言われています。

作業環境を整えるだけでも、背中の緊張が和らぎやすくなると紹介されています。

生活動作(物を持つ、座る、寝る姿勢)も見直していくと、もっと快適さに近づけることが期待できます。

⑤ 無理のないペースで“続けられること”を積み重ねる

長期的な変化は、負荷の強さより“継続”が大切と言われています。

背中が痛い日は休む、少し余裕がある日は軽く動かす──そんな柔軟なペースで取り組むほうが、気持ちもラクに続けやすいと紹介されています。

毎日の小さな積み重ねが「気づいたら前より楽かも」に近づく道だと考えられています。

- #背中の長期改善

- #姿勢習慣の見直し

- #背筋と体幹の強化

- #ストレスと睡眠管理

- #続けられるケア