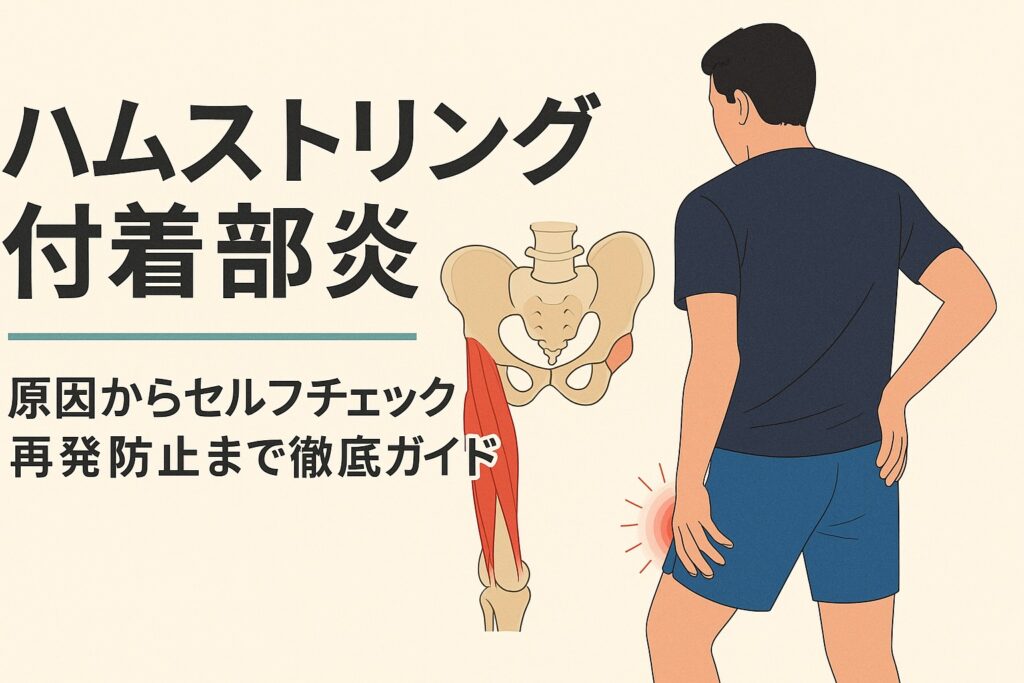

ハムストリング付着部炎は「お尻の奥」「もも裏」の痛みとしてあらわれ、ランナーや長時間座る人にも起こりやすいスポーツ障害です。原因・症状の見分け方、セルフチェック、治療・リハビリ・再発防止法まで、専門家監修の視点でわかりやすく解説します。

1.ハムストリング付着部炎とは?

「ハムストリング付着部炎って聞いたことある?」と聞かれると、運動習慣の有無に関係なく「なんとなくお尻やもも裏の痛みと関係していそう」と感じる方が多いようです。ハムストリング付着部炎とは、もも裏の筋肉(ハムストリング)が骨盤の坐骨結節という部分につくところで炎症が起こる状態のことだと言われています。

特に、ランニングやジャンプ、長時間の座位姿勢などで負荷が蓄積しやすいとも説明されています。

どこで起こるのか(位置と構造)

ハムストリングは「大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋」という3つの筋肉の総称で、いずれも骨盤の坐骨付近から膝の裏まで伸びています。

この筋肉が骨に付着する部分は、動くたびに引っ張られるような刺激が生じやすいと言われており、使いすぎや姿勢の偏りが続くと負担が増えやすいとされています。こうした背景から「お尻の奥の鈍い痛み」や「走り出しの違和感」としてあらわれるケースが多いようです。

なぜハムストリング付着部炎が起こるのか

「運動不足でも起こるの?」「運動している人だけ?」と相談されることがありますが、どちらのタイプでも起こりうると言われています。

例えばランナーの場合、繰り返しのストライド動作で付着部へ負荷がかかり続けることが影響すると考えられています。一方、デスクワークの方では、長時間座り続けることで坐骨周辺が圧迫され、筋肉が硬くなりやすいと言われています。どちらも、筋肉と骨の付着部が刺激され続ける点が共通しています。

症状の現れ方の特徴

症状は人によって少しずつ異なりますが、以下のような傾向があると言われています。

- お尻の奥が重だるい

- 椅子から立ち上がるときに違和感がある

- ランニングの前半は痛みやすい

- 座っていると次第にジワっと痛む

これらは「付着部に負担が集中しているサイン」と解釈されることが多いようですが、似た症状を示す疾患も複数あるため、正しい評価のためには専門家による触診や画像検査などが参考になると言われています。

早めに気づくことの大切さ

ハムストリング付着部炎は、痛みが軽い段階で気づいたほうが改善しやすいと言われています。

「たいしたことない」と我慢して負荷をかけ続けると、筋肉のこわばりが強くなって、日常生活にも違和感が残りやすいとも考えられています。

「最近、お尻の奥が張るな」と感じたときは、まず自分の生活や運動習慣を振り返ってみると、対策のヒントが見えやすくなるかもしれません。

#ハムストリング付着部炎の基礎知識

#もも裏の痛みのメカニズム

#坐骨周辺の負荷と症状

#運動と姿勢の影響

#早期発見と改善のポイント

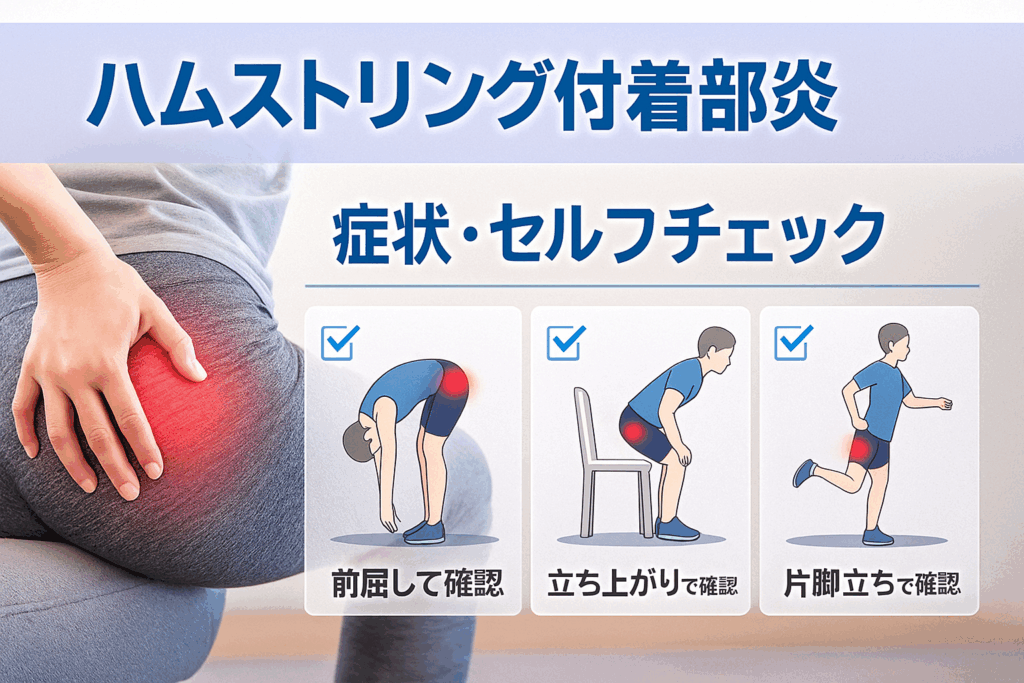

2.症状・セルフチェック

「最近、お尻の奥がジワっと痛むんだけど、これってハムストリング付着部炎なのかな?」と相談されることがあります。実際、痛みの出方にいくつか特徴があると言われています。特に多いのは、椅子から立ち上がる瞬間の違和感や、ランニングのスタート時に出る張り感です。長時間座っていると、坐骨のあたりに重さが残るような感覚が出ることもあると解説されています。

よくみられる症状の特徴

痛み方には個人差があるものの、共通しやすいポイントはいくつかあると言われています。

- お尻の奥がズーンと重い

- もも裏が引きつるように感じる

- 歩き始めや走り始めで痛みが出やすい

- 座っているうちに徐々に違和感が強くなる

特に「深部の鈍い痛み」は付着部への負荷が背景にあると考えられており、筋肉の張りと関節の動きのバランスが崩れているケースもあると言われています。似たような症状を示すケースとして、坐骨神経痛や肉離れが挙げられるため、自己判断ではわかりづらい場面もあるようです。

セルフチェックのやり方

簡単に状態を確認したいときは、いくつかの動作を試すとヒントが得られると言われています。

① 前屈での張り感の位置

前に倒れたとき、もも裏の上部(坐骨周辺)が突っ張るような感覚が強ければ、付着部に負担がかかっている可能性が示唆されることがあります。

② 椅子から立ち上がるときの違和感

「立つ瞬間だけ痛む」「ジワっとする感じが残る」といった訴えは、付着部炎でみられやすいと説明されています。

③ 片脚立ちでの左右差

左右のバランスが大きく崩れる場合、筋肉の緊張度に差があると言われています。

これらのチェックはあくまで目安のため、痛みが長引く場合や歩くのが不安に感じるときは、専門家による触診や画像検査が参考になるとされています。

セルフチェックで気づきたいポイント

セルフチェックでは「どの動きで、どの位置が、どう違和感が出るか」を把握すると状況を整理しやすくなると言われています。

「何となく痛い」から一歩進んで、「前屈で坐骨のあたりが張る」「立ち上がりでピリッとする」など、具体的な感覚を拾っていくことで改善の糸口が見えるケースもあるようです。

#ハムストリング付着部炎の症状

#もも裏の痛みセルフチェック

#坐骨周辺の違和感

#前屈で確認できるポイント

#早めの気づきが改善に役立つ

3.原因・リスク要因

「どうしてハムストリング付着部炎って起こりやすいんだろう?」と聞かれることがあります。実は、運動習慣の有無に関係なく、付着部に負荷が蓄積しやすい状況が重なることで痛みが出やすくなると言われています。特に、ランニングのフォームの癖や、デスクワークによる長時間の座位が影響しているという解説もあります。

運動による負荷の蓄積

ランナーやスポーツをしている方からは「走り始めだけ痛む」「スピードを上げたときに張る」といった相談が多いようです。

繰り返しストライド動作を続けることで、ハムストリングが骨盤の坐骨へ引っ張られ続け、付着部に負担が溜まりやすいと言われています。また、ダッシュや急ブレーキ動作が多い競技でも刺激が繰り返されやすいと言われています。

一方で、筋力のアンバランスが原因のひとつとされるケースもあり、太ももの前側(大腿四頭筋)とのバランスが崩れると、後ろ側の筋肉に負担が偏ると説明されることがあります。

生活習慣・姿勢の影響

運動していない方でもハムストリング付着部炎を経験することがあります。「ずっと座っていると、お尻の奥が重くなる」という訴えはよく見られるものです。

長時間座位では、坐骨が座面に押され続け、ハムストリングが硬くなりやすいと言われています。その結果、立ち上がりや歩き始めの瞬間に張りやすくなる場面が増えると考えられています。

さらに、猫背や骨盤後傾姿勢が続くと、もも裏の緊張が強まり、付着部にストレスがかかりやすくなると紹介されることがあります。

柔軟性・筋力バランスの崩れ

「ストレッチ不足かな?」と不安に感じる方もいますが、柔軟性の低下が影響しているケースは多いと言われています。

特に、股関節周りの動きが硬いとハムストリングに仕事量が偏り、付着部が疲れやすくなると解説されています。逆に、筋力が弱い場合でも、力を発揮しようとして負担が集中してしまう場面があるようです。

リスク要因を整理してみると

これらをまとめると、以下がリスク要因として挙げられやすいと言われています。

- ランニング・ジャンプ動作の繰り返し

- 長時間の座位姿勢

- 姿勢の崩れ(猫背・骨盤後傾)

- 柔軟性の不足

- 筋力バランスの偏り

複数が重なると付着部へのストレスが高まりやすいため、「最近どれが当てはまるかな?」と振り返るとヒントが見つかることがあります。

#ハムストリング付着部炎の原因

#リスク要因まとめ

#運動と姿勢の影響

#柔軟性と筋力バランス

#付着部への負担の仕組み

4.治療・リハビリ・セルフケア

「ハムストリング付着部炎って、どう向き合っていけばいいの?」と相談されることがよくあります。一般的には、初期の段階で負荷を減らしつつ、筋肉の柔軟性や動き方を整えていくことが改善につながりやすいと言われています。

特に、痛みが強い時期は無理に動かそうとせず、まずは体の反応を落ち着かせることが大切だと解説されています。

初期対応として大切なポイント

「とりあえずストレッチしたほうがいいの?」という声もありますが、痛みが強い直後のストレッチは負担になることがあると言われています。

一般的には、

- 負荷を軽くする

- 氷で冷やして炎症を落ち着かせる

- 痛む動作を避ける

といった対応が紹介されることが多いです。

痛みの原因が付着部への刺激だと考えられるため、短期間でも安静をつくることで回復のきっかけになりやすいと言われています。

リハビリとして重要な動きづくり

ある程度痛みが落ち着いた段階では、股関節まわりの柔軟性と筋力バランスを整えるリハビリが役立つと説明されています。

代表的なポイントは次のとおりです。

① 股関節まわりのストレッチ

もも裏だけでなく、臀部や太ももの前側を含めたストレッチが有効だと言われています。

② 臀筋のトレーニング

ヒップリフトやクラムシェルなどの軽い運動で、骨盤を安定しやすくする働きが期待されています。

③ 動作の改善

歩き方や立ち上がり動作の癖が付着部への負担につながるケースがあるため、専門家が動きをチェックしながら調整する流れが紹介されています。

セルフケアで意識したい習慣

日常生活の小さな習慣が改善のカギになると言われています。

たとえば、

- 長時間座り続けない

- デスクワーク中は30〜60分に1回立ち上がる

- 急なダッシュや深い前屈を避ける

といった工夫が、付着部への負荷軽減につながる可能性があるとされています。

また、お尻の奥が重くなりやすい方は、軽くストレッチや体幹の安定トレーニングを取り入れると、再発しづらい状態へ導きやすいと言われています。

専門家に相談すべきタイミング

痛みが数週間続く・歩行に支障が出てきた・運動時に強い張り感が抜けない、といった場合は、専門家による触診や画像検査で状態を把握することが参考になるとされています。

早めに相談することで、負荷のかかり方や動きの癖を客観的に見てもらえると言われています。

#ハムストリング付着部炎のケア

#リハビリの基本

#痛みの初期対応

#股関節と臀筋のトレーニング

#日常でできるセルフケア

5.生活・スポーツ復帰を見据えたケアと注意点

「そろそろ運動に戻ってもいいのかな?」と悩む方は多いです。ハムストリング付着部炎の場合、生活の中で少しずつ負荷を整えながら回復を進め、段階的にスポーツへ戻る流れが大切だと言われています。無理をすると痛みが戻りやすいという説明もあるため、焦らず進めていくことが自然だと考えられています。

日常生活で気をつけたいポイント

まず見直したいのは「座り方」と「立ち方」です。

長時間の座位は坐骨周辺への圧が続き、付着部に負担がかかると言われています。

そのため、

- 30〜60分ごとに立ち上がる

- 姿勢が崩れやすい椅子は避ける

- 骨盤が後ろに倒れすぎないように意識する

こうした工夫が痛みの軽減につながる可能性があると紹介されています。

歩くときも、歩幅を急に大きくしない・スピードを上げすぎないといった小さな調整が負荷を抑える助けになると言われています。

スポーツ復帰のためのステップ

スポーツ復帰では、段階的に負荷を戻すことが重要だと解説されています。よく使われる流れとしては、

① 痛みが落ち着いた状態を保つ

日常動作での痛みが減っていることを確認。

② 軽い筋トレ・可動域トレーニング

臀筋トレーニングや股関節の柔軟運動を取り入れ、動きの土台を整える。

③ ジョギング→軽いダッシュ→競技動作へ

「痛みが出ない範囲」で少しずつ負荷を高めていくステップが紹介されています。

といった順番です。

とくにランニングでは、着地時の衝撃が付着部に負担につながると言われているため、走り方やスピードの調整が大事と説明されています。

再発を防ぐための動作づくり

スポーツ復帰後も、負荷をかけ続ける動作が残っていると痛みが戻りやすいと言われています。

そのため、

- 股関節を使った動きができているか

- 太もも裏ばかり使っていないか

- お尻の筋肉が働いているか

といった視点でフォームを振り返ることが重要です。

専門家による動作チェックを受けることで、癖や弱点が見えやすくなるとも言われています。

無理をしないためのセルフモニタリング

痛みが「翌日強く残る」「走った直後より翌日が痛い」などの変化は、負荷が強かったサインとされることがあります。

スポーツ復帰のタイミングでは、“痛みの出方”を日ごとに確認する習慣が改善をサポートしやすいと言われています。

#ハムストリング付着部炎の生活ケア

#スポーツ復帰のポイント

#段階的リハビリ

#再発予防の動作改善

#セルフモニタリングの重要性