大腿四頭筋 スクワットで前ももを効率的に鍛えたい方へ。フォームの基本からバリエーション、ケガ予防、頻度・継続のコツまでを専門家監修のもとにやさしく解説します。

1.大腿四頭筋とは?構造・役割・スクワットで意識したいポイント

「大腿四頭筋 スクワットって、前ももを鍛えるために必要って聞いたんだけど、実際どんな筋肉なんですか?」

そんな質問をよく耳にします。まず知っておきたいのは、大腿四頭筋が4つの筋肉の集合体だということです。大腿直筋・外側広筋・内側広筋・中間広筋の4つが前ももを包み込むように走っており、膝を伸ばす際に大きく働くと言われています。

4つの筋肉が担うそれぞれの役割

大腿四頭筋は、日常生活の中で「立つ」「歩く」「階段をのぼる」など、多くの動きに関わると言われています。

「そんなに使っているのに意識したことがないな…」という方もいますが、実際には体を支える重要な筋肉の一つと考えられています。特に大腿直筋は股関節と膝の両方に関わるため、スクワットでも動きの中心に入りやすいと説明されることが多いです。

スクワットで大腿四頭筋を使いやすくするコツ

「スクワットしても前ももに効いている感じがしない」という声もあります。実際、フォームの違いで使われる筋肉の比率が変わると言われています。

ポイントとしては、

- つま先と膝の向きをそろえて動く

- 背中を丸めず、軽く張った状態を保つ

- しゃがむ深さを無理に深くしない

などが参考になるとされています。

また、立ち上がる時に「前ももで押し返す」意識を持つと、大腿四頭筋に負荷が入りやすいという声もあります。とはいえ、膝や腰に違和感がある場合はフォームを調整しながら進めることが望ましいと言われています。

日常生活でも大腿四頭筋を意識するメリット

大腿四頭筋を意識して動くことは、膝まわりの負担軽減にもつながると紹介されることがあります。

たとえば、椅子から立つ時に前ももを使うイメージを持つだけで、スクワットに近い動きになり、普段から筋肉が働きやすくなるという説明もあります。こうした積み重ねが、運動の効果を引き出す下地になると言われています。

#大腿四頭筋の基礎知識

#スクワットで意識するポイント

#前ももを鍛えるコツ

#フォームで負荷が変わる

#日常動作と大腿四頭筋の関係

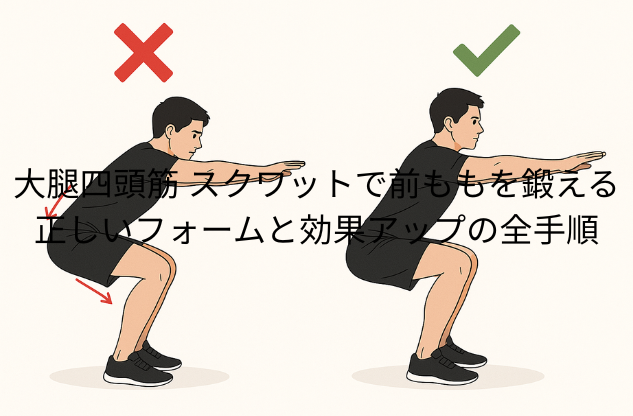

2.スクワット基本フォーム ― 大腿四頭筋に効かせる正しいやり方

「大腿四頭筋 スクワットをしているのに、前ももに効いている感じが薄いんですよね…」

こういった声をよく聞きます。実は、スクワットはほんの小さな姿勢の違いで負荷の入り方が変わると言われています。ここでは、大腿四頭筋を使いやすいフォームについて、自然な流れでまとめてみます。

スタンスは“膝とつま先の向き”を合わせることから

まず意識したいのはつま先と膝の向きをそろえることだと言われています。

足幅は肩幅より少し広いくらいが取り入れやすく、「このくらいならしゃがみやすい」と感じる位置でOKとされています。

しゃがむ前に軽く胸を張り、体の軸をまっすぐに保つことで、大腿四頭筋が働きやすい姿勢が作れると紹介されています。

しゃがむ時は“前ももが伸びる感覚”を意識する

しゃがむ動作では、膝が内側に入らないように意識すると、大腿四頭筋に負荷が入りやすいと言われています。

「深くしゃがまないと効かないんですか?」と聞かれることもありますが、実際には深さよりも姿勢の安定が優先と説明されることがあります。

腰を落としながら、太ももの付け根が軽く折れるように動くと、前ももが自然と働きやすくなる、と紹介されるケースもあります。

立ち上がりは“大腿四頭筋で床を押す”イメージで

立ち上がる時に、つま先側へ体重が流れると膝へ負担が偏りやすいと言われています。

そのため、かかと〜足裏全体で床を押し返す意識を持つと、大腿四頭筋を働かせやすいと説明されることがあります。

また、上半身を急に起こさず、下半身から力を伝えるようにするとフォームが安定しやすいと話されています。

よくあるフォームの癖と修正ポイント

・膝が内側へ寄ってしまう

・背中が丸くなる

・つま先寄りに体重が偏る

こうした癖は、大腿四頭筋への刺激が弱まりやすいと言われています。

鏡で膝の向きや背中のラインを確認したり、軽いストレッチで股関節を動かしてから行うことで、フォームが安定しやすいと紹介されることがあります。

#スクワット正しいフォーム

#大腿四頭筋に効かせる

#しゃがみ方のコツ

#立ち上がりの意識

#フォーム修正ポイント

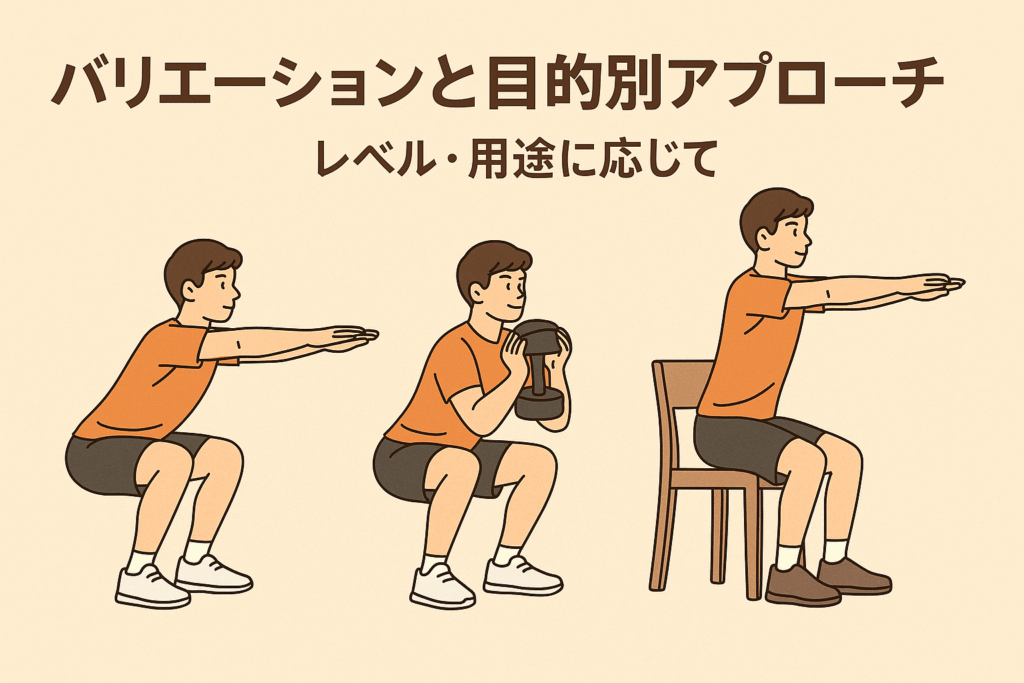

3.バリエーションと目的別アプローチ ― レベル・用途に応じて

「大腿四頭筋 スクワットって、どれを選べば良いんだろう?」

そんな相談を受けることがあります。スクワットには種類が多く、目的によって向いている動きが変わると言われています。ここでは、レベル別に“やりやすい形”をまとめてみます。

初心者向け ― まずは自重でフォームを安定させる

最初のステップとして自重スクワットが取り入れやすいと言われています。

「ちゃんと前ももに効いてるのかな…」と不安になる方もいますが、足幅と膝の向きを合わせるだけでも大腿四頭筋を使いやすくなると説明されることがあります。

しゃがみ込みが深くなくても問題なく、まずはゆっくり下りて、ゆっくり上がるという動作を丁寧に行うことが大切だとされています。

中級者向け ― 大腿四頭筋をより意識しやすいスクワット

「もっと前ももに入りやすい形は?」という声に対しては、ナロースタンスやハイスクワットが参考にされることがあります。

足幅を狭くしたり、上体の角度を少し立てたりすると、大腿四頭筋が働きやすい姿勢になると言われています。

ただ、角度を急に変えると負担が出ることもあるため、無理ない範囲で調整しながら進めることが望ましいとされています。

上級者向け ― 負荷・片脚動作で筋力強化を狙う

一定量のトレーニングに慣れてくると、「次の段階へ進みたい」と感じる方もいます。

その場合、ダンベルやバーベルを使ったスクワット、片脚を使うブルガリアンスクワットなどが紹介されることがあります。

これらは大腿四頭筋だけでなく、股関節まわりの安定性にも関係しやすいと言われています。しかし、負荷が大きくなるほどフォームの乱れが出やすいため、回数や重さを調整しながら行うことが必要とされています。

膝が気になる人向け ― 動作を調整して「使いやすさ」を優先する

「膝が不安でスクワットが怖い」という相談もあります。その際には、動作を浅めにしたり、支えを使うスクワットが紹介されることがあります。

大腿四頭筋を使える範囲だけで軽くしゃがむ方法でも、動きの癖を整える助けになると言われています。

椅子を後ろに置いて“お尻を軽くタッチするだけ”の形も、動作の確認に使いやすいと話されることがあります。

#スクワットの種類

#レベル別トレーニング

#大腿四頭筋に効かせる方法

#初心者から上級者まで

#膝に優しいスクワット

4.スクワット実践プラン&頻度・継続のためのコツ

「大腿四頭筋 スクワットって、週にどれくらいやれば良いんですか?」

こんな相談を受けることがあります。結論としては、目的や体の状態によって適した頻度が変わると言われています。ここでは、無理なく続けられる“現実的なプラン”をまとめてみました。

週何回・どのくらいの量が目安になる?

まずは、週2〜3回の実践が取り入れやすいと言われています。

毎日行いたい方もいますが、筋肉には回復の時間が必要と説明されるケースもあるため、負荷が強い場合は休息日を挟む流れが望ましいとされています。

回数の目安としては、10回×2〜3セットが一般的と紹介されることがあります。

「思ったより少ない」と感じる方もいますが、フォームを崩さずに行うことが優先だと言われています。

ウォーミングアップとクールダウンをセットにする理由

スクワットに入る前に軽いストレッチや関節を動かす準備運動を取り入れることで、動きをスムーズにしやすいとされています。

特に大腿四頭筋・股関節まわりを軽く動かしておくと、しゃがむ時の負担を下げられると話されることがあります。

終わった後も、前ももやお尻を軽く伸ばすことで疲労感の偏りを整えやすいと言われています。

負荷の上げ方と“マンネリ化”しない工夫

「同じメニューだと飽きて続かない…」という声もよく聞きます。

そこで参考にされるのが、段階的な負荷調整です。

たとえば、

- 回数を少し増やす

- しゃがむ深さを調整する

- ゆっくり動作してみる

といった小さな変化でも刺激が変わると言われています。

慣れてきたら、ダンベルを持つ・スタンスを変えるなど、前ももへの意識を変える工夫も役立つことがあります。

継続しやすくする“環境づくり”も大事

心理的な負担があると継続が難しくなりやすいと言われています。

そのため、

- 朝のルーティンに組み込む

- カレンダーに記録する

- 好きな音楽を流しながら行う

といった工夫も、スクワットが習慣になる流れをサポートすると紹介されることがあります。

また、「今日は少し重いな」と感じる日は、無理に回数を増やさず、フォームを丁寧に確認する日として使う方法もあります。こうした“調整力”が、長く続ける秘訣だと言われています。

#スクワット実践プラン

#継続のコツ

#大腿四頭筋トレーニング

#頻度の考え方

#負荷調整のポイント

5.ケガ・違和感を防ぐために知っておくべき「来院すべきタイミング」と注意点

「大腿四頭筋 スクワットを続けていたら膝が少し気になるんだけど…これって様子を見ても大丈夫かな?」

こんな質問を受けることがあります。スクワットは前ももを使いやすい動きですが、フォームの癖や体の疲労が重なると、違和感につながることがあると言われています。ここでは“どんな時に来院を考えるべきか”を整理してみます。

動作中に鋭い痛みや片側だけの強い違和感が続く場合

スクワットの途中で「ズキッ」と鋭い痛みが走ったり、片側だけに強い不快感が続く場合は、無理に続けず動作を中断することが望ましいと言われています。

大腿四頭筋や股関節まわりの使い方に偏りが出ている可能性があるため、専門家にフォームを見てもらう選択肢が紹介されることがあります。

腫れ・熱感・動かしづらさが出てきた時

スクワット後に膝が腫れた感じがする、熱っぽい、動かしづらいなどの変化が出た場合は、体の防御反応が働いていることもあると言われています。

炎症のサインとされる症状が強い際は、無理せず一度休養を取ることが大切だとされています。

こうした変化が数日続くようであれば、専門機関での触診や検査を考える流れが紹介されるケースがあります。

フォームを修正しても繰り返す痛みがある時

「姿勢を変えても違和感が戻ってきちゃう…」

こんな声もあります。繰り返す痛みは、筋力の偏り・柔軟性・日常動作の癖など、複数の要素が関係することがあると言われています。

スクワットの動作だけではなく、普段の歩き方や立ち方まで含めて確認すると、負担の原因が見つかることもある、と説明されることがあります。

ケガを防ぐための日常的な注意点

・痛む日は深くしゃがみすぎない

・回数よりもフォームを優先する

・片側だけ負荷が強く入りやすい姿勢を避ける

・疲れている日は“軽めの動き”に切り替える

こうした調整を習慣にしておくことで、違和感が慢性化しない流れにつながりやすいと言われています。

#スクワットの違和感

#来院すべきタイミング

#前ももの負担

#膝の痛みと注意点

#ケガ予防のポイント