「首バキバキ」の音が毎日気になる方へ。なぜ首が鳴るのか、その仕組みと放っておいていいのか危ないサインは何か、そして今すぐできるストレッチ・姿勢改善・寝具見直しまで、専門家監修のセルフケア法をわかりやすく紹介します。

1.首バキバキとは?〜音の正体と仕組み〜

「首バキバキって、これ大丈夫なのかな…?」と不安になる方は意外と多いんです。僕自身も、長時間スマホを見た後や、朝起きたタイミングで“ポキッ”と鳴ることがあって、「これって放っておいていいの?」と疑問に思ったことがあります。

まず押さえておきたいのは、“首バキバキ=危険”というわけではなく、音が鳴る理由にはいくつか仕組みがあると言われています。

首から“バキバキ・ポキポキ”と鳴る仕組み

首の関節で音が鳴る代表的な理由として、関節の中でガスが弾けるような現象(キャビテーション)が起きることがあるそうです。これは指の関節を鳴らしたときと同じ原理と言われており、痛みがなければ必ずしも危険とは限らない、と専門家が解説しています。

また、首まわりの筋肉や靭帯、関節包がこわばって動きが滑らかでない時にも、摩擦の音として「コリッ」と響くことがあるようです。特にスマホの使いすぎや猫背姿勢が続くと、筋が張りやすい傾向があると言われています。

さらに、日常生活での癖—たとえば、無意識に首をひねって鳴らす習慣—があると、関節への負担が積み重なり、関節の可動性に影響が出やすいケースもあると説明されています。

音だけなら良性のことも?ただし注意すべきポイントもあると言われています

首バキバキは、音だけの場合は「生理的な範囲」と考えられることもあるようですが、

・痛み

・しびれ

・腕の重さ

・可動域の低下

・頭痛やめまい

などが同時に出る場合は、別の要因が隠れている可能性も示唆されていると言われています。

だからこそ、「音だけで判断しないこと」が大切、と多くの専門家が述べています。気になる違和感が長引く場合は、専門の医療機関で触診や検査を受けることで、原因の手がかりが得られることもある、という説明が一般的です。

#首バキバキの仕組み#関節のキャビテーション#姿勢と首の負担#筋肉のこわばり#危険なサインに注意

2.首バキバキになる原因・リスク要因

「首がバキバキ鳴りやすくて不安なんだけど、これって何が原因なんだろう?」

こんな相談をよく耳にします。実際、首バキバキが起こる背景には複数の理由があると言われています。ここでは、日常の癖から体の使い方まで、考えられる要因を一つずつ整理してみます。

姿勢の崩れ(スマホ首・猫背)が影響すると言われています

まず多いのが、スマホやパソコンの使いすぎによる前傾姿勢です。頭が前に落ちるような姿勢が続くと、首まわりの筋肉が張りやすくなり、関節の動きが滑らかでなくなる可能性があると言われています。

特に猫背が習慣化すると、首の下部に負担がかかりやすく、結果として「コリッ」とした摩擦音が出る場合もあるようです。

こうした姿勢の変化は、長時間座りっぱなしの生活とも関係していると解説されています。

首まわりの筋肉・靭帯のこわばり

次に、筋肉や靭帯が硬くなることで、関節包の滑りがスムーズでなくなるケースも挙げられています。特に、ストレスや運動不足で体が強張ると、関節を動かした時に「バキッ」と音が鳴りやすいと言われています。

実際、「いつも肩こりが強いんです」と話す方ほど、首の動きで音を感じやすい印象があります。

とはいえ、音自体が悪いわけではなく、筋の張りと関節の動きの関係で起きる自然な現象と説明されることもあります。

クセとして首を鳴らす習慣がある場合

「ついクセで鳴らしちゃうんだよね…」という方も多いのですが、これもリスク要因と言われています。

理由としては、無理に強くひねるクセがあると、関節に小さな負担が積み重なり、可動域の変化につながる可能性があると解説されているためです。

もちろん、すぐに大きな問題が起こるわけではありませんが、癖として繰り返すのは注意したいと言われています。

加齢・過去のケガ・生活習慣の積み重ね

加齢にともなう首の変化や、過去の交通事故・スポーツ外傷なども、首バキバキの背景にあると言われています。

特に、同じ姿勢で仕事をする生活が長いほど、首の関節が動きにくくなる傾向があると説明されています。

「最近音が増えたかも」と感じるのは、こうした蓄積によるものかもしれません。

#首バキバキの原因#姿勢の崩れとスマホ首#筋肉のこわばり#首を鳴らす癖#加齢と生活習慣の影響

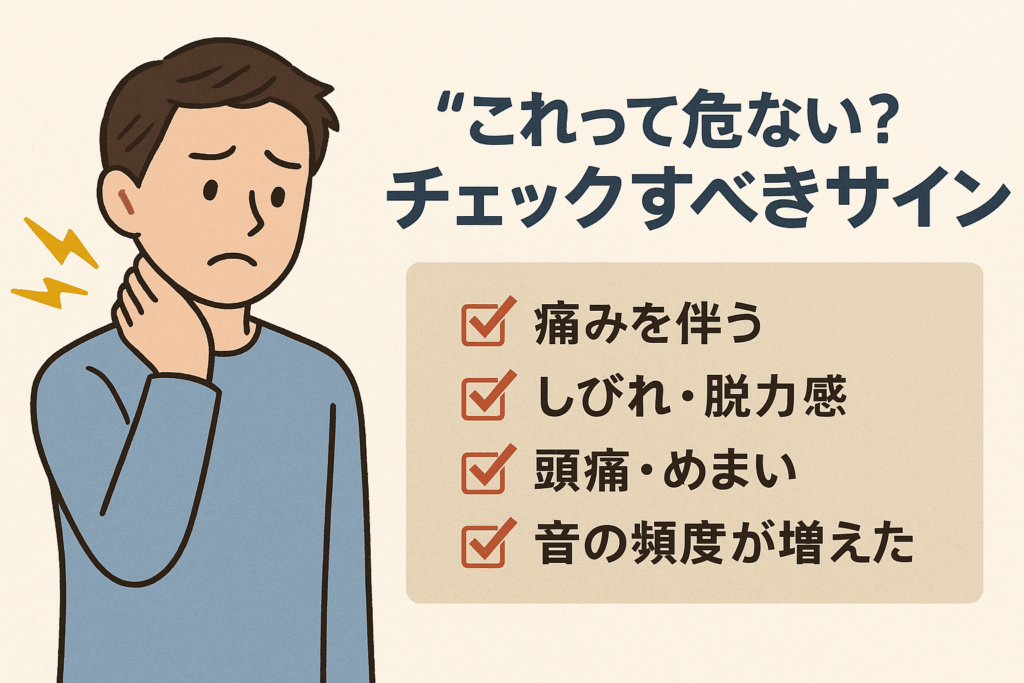

3.“これって危ない?”チェックすべきサイン

「首バキバキって、音だけなら気にしなくていいの?」

そんな疑問を持つ人は多く、実際に僕の周りでも同じ悩みを抱えている声をよく聞きます。音がするだけの場合は生理的な範囲と説明されることもありますが、ある一定のサインが出ている時は、少し注意した方が良いと言われています。ここでは、確認しておきたいポイントを整理してみます。

音だけでなく“痛み”を伴う場合

「鳴った瞬間にズキッとした」「動かすと痛みが続く」

こうした症状がある場合、首まわりの筋や靭帯に負担がかかっている可能性が示唆されています。

痛みは体からのサインの一つと考えられるため、放置しない方が良いと言われています。

もちろん、痛みの強さや期間によって背景はさまざまなので、不安が続く場合は専門の機関で触診や検査を受ける選択肢もあります。

しびれ・脱力感・可動域の低下がある時

「指先がしびれる」「腕がだるい」「首を動かしづらい」

こういった変化がある場合、筋や関節だけでなく、神経まわりにも影響が出ているケースがあると言われています。

特に、同じ姿勢のまま長時間作業する人ほど、首への負担が積み重なりやすいようです。

しびれや脱力感は見逃しづらい症状なので、普段との違いを少し意識してみるのも一つです。

頭痛・めまい・吐き気を伴う場合

首バキバキのあとに頭痛が出たり、めまいが続くときは、首まわりの筋の強張りや姿勢の乱れが関係することがある、と複数の専門家が説明しています。

もちろん、頭痛にはさまざまな種類があるため必ずしも首だけが原因とは限りません。ただ、「首を動かすと症状が強まる」などの関連性を感じる場合は、一度状態を見直すタイミングとも言われています。

音の頻度が急に増えたと感じる時

「前より音が増えた気がする…」

こうした変化を自分で感じるときも、一つのチェックポイントと言われています。

日々の姿勢や仕事環境の変化で、筋の張りや関節の動きが変わることがあるため、生活状況の見直しが役立つ場合があります。

#首バキバキ危険サイン#痛みとしびれの確認#頭痛めまいとの関連#音の頻度変化#セルフチェックのポイント

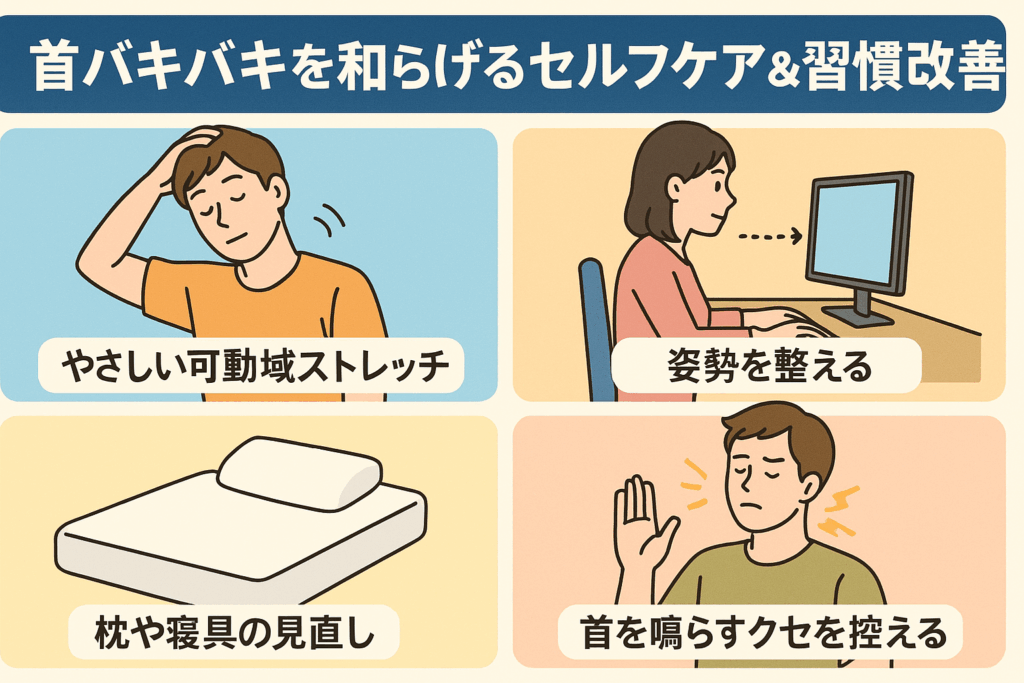

4.首バキバキを和らげるセルフケア&習慣改善

「首バキバキを少しでも軽くしたいんだけど、何から始めればいい?」

こんな会話をされることが多く、実際に日常の工夫だけでも負担を和らげやすいと言われています。ここでは、今日から取り入れやすいセルフケアと生活習慣のポイントをまとめてみました。

やさしい可動域ストレッチで首まわりをほぐす

いきなり大きく動かすより、ゆっくりと動かす方が筋や靭帯の負担が少ないと説明されています。

たとえば、

・前後にゆっくり倒す

・左右に軽く傾ける

・ゆっくりと回す

といった動きを痛みのない範囲で行うことで、関節の動きが滑らかになりやすいと言われています。

特に、仕事の合間に1分だけでも動かす習慣を作ると、首バキバキの頻度に変化が出やすいという声もあります。

姿勢を整えて負担を減らす工夫

「気がつくと前のめりになってる…」という人は多いのですが、スマホ首・猫背の姿勢は首まわりの張りとつながりやすいと言われています。

机の高さを見直したり、モニターを少し高くするだけでも、首の角度が変わり、負担を軽減しやすいと解説されています。

また、長時間の作業が続くと首が固まりやすいので、30〜60分に一度は席を立つこともおすすめされています。

寝具や枕の見直しも大切と言われています

「朝起きた時の首バキバキが一番つらい…」という声もよく聞きます。

枕の高さが合わない場合、夜の間ずっと首に負担がかかるため、目覚めた瞬間のこわばりにつながると説明されることがあります。

硬さ・高さ・素材が自分に合っているか確認するだけでも、首の張りが軽くなりやすいと言われています。

首を“鳴らすクセ”を控える工夫

癖で強くひねる習慣があると、関節に繰り返し負担がかかりやすい、と複数の専門家が述べています。

もし無意識に鳴らしてしまうなら、ストレッチや深呼吸に置き換えてみるなど、別の動作を習慣化することで改善につながりやすいと言われています。

#首バキバキセルフケア#姿勢改善のポイント#枕と寝具の見直し#習慣改善の工夫#やさしいストレッチ

5.専門家を来院すべきタイミング・注意点

「首バキバキが続いているんだけど、どのタイミングで専門家に相談した方がいいのかな?」

こういった質問を受けることが多く、実際に“音だけ”であればそこまで心配しなくても良い場合があると言われています。ただ、一方で見逃さない方が良いサインもいくつか挙げられているため、ここでは来院の目安と注意したいポイントを整理してみます。

痛み・しびれ・脱力感が続く時は相談がすすめられています

首バキバキに加えて

・痛みが続く

・肩〜腕のしびれ

・握力が落ちたような脱力感

がある場合、神経まわりに負担がかかっている可能性も示唆されていると説明されています。

特に、左右差がはっきり出る場合や、日常動作に影響していると感じる時は、一度専門家の触診や検査で状態を確認する方が安心につながると言われています。

可動域の低下や“音の変化”が気になる場合

「以前より首を回しづらい」「音の鳴り方が変わってきた」

こうした変化がある場合は、姿勢の乱れや筋のこわばりだけではなく、関節の動きそのものが硬くなっているケースもあると紹介されています。

もちろん、自分で判断しづらい部分でもあるため、不安が強い時ほど専門機関の意見が役に立つと言われています。

頭痛・めまい・吐き気を伴う場合は早めの相談がすすめられています

首バキバキのあとに頭痛やめまいが続くケースでは、首まわりの張りや姿勢の崩れと関連することがあると言われています。

ただし、頭痛の原因は幅広く、首だけとは限らないため、症状が繰り返す場合は専門家の判断が役立ちます。

「単なるコリだと思っていたけど長引いてきた…」という相談は少なくないため、早めに状態を確認することが安心につながるという説明が一般的です。

来院する際の注意点と相談のコツ

来院時には、

・いつから症状があるか

・どんな動きで気になるか

・日ごとの変化

を伝えると、状態を共有しやすいと言われています。

また、整体やカイロなどを受ける場合は、強い施術を避け、体調に合わせた方法を選ぶことが大切と説明されています。

#首バキバキ来院タイミング#痛みしびれのサイン#頭痛めまいに注意#可動域の変化#専門家に相談する目安