ヘルニア 足のしびれ ストレッチで「何をすればいいかわからない」「悪化しないか不安」という人に向けて、自宅でできるおすすめストレッチ、注意すべきポイント、効果の期待目安などをわかりやすく解説します。

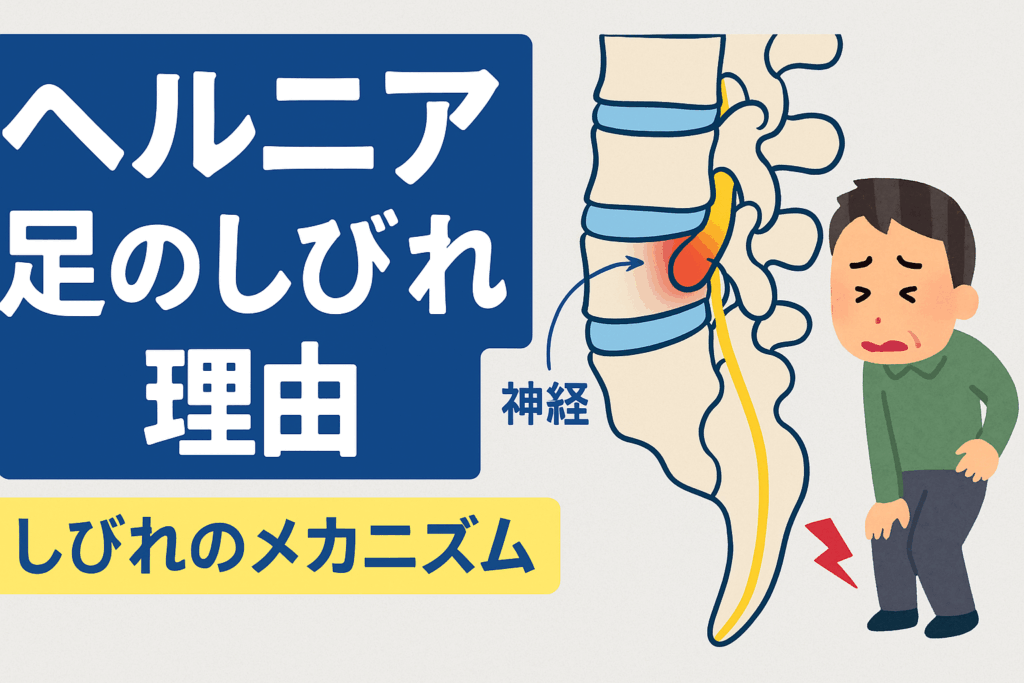

1.ヘルニアで足がしびれる理由 — しびれのメカニズム

「腰が痛いだけじゃなくて、足先までしびれるんですよね…これって、どうしてなんですか?」

こういった相談は珍しくありません。椎間板ヘルニアに伴う足のしびれは、単なる筋肉痛とは違う仕組みが背景にあると言われています。ここでは、そのメカニズムをわかりやすく整理していきます。

椎間板が神経を圧迫し、しびれが起こると言われています

腰の骨(腰椎)の間にはクッションとして働く椎間板があります。何らかの負荷が続くと、この椎間板が後方へ飛び出し、神経を刺激してしまう場合があるようです。その神経のひとつが坐骨神経で、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先へと長く走っています。この神経が圧迫されると、足に「ピリピリ」「ジンジン」といった違和感が出ることが多いと言われています。

しびれが足まで広がる理由は“神経のルート”にあるとされています

神経は一本の線ではなく、枝分かれしながら体の各部へつながっています。腰まわりで刺激が起こると、その刺激が足先まで伝わってしまうケースがあります。腰に負担がかかる姿勢や、長時間の座り姿勢、重い物を持ち上げる動作が続くと、この経路へ負荷がかかりやすくなると言われています。

しびれは“血流の低下”も関係する可能性があるとされています

神経の圧迫に加えて、腰まわりの筋肉が硬くなると血流が低下しやすく、さらにしびれを感じやすい状態になるとも言われています。特に、運動不足や冷え、長時間同じ姿勢でいる方に多い傾向があり、筋肉の緊張が神経刺激と組み合わさって症状が出やすくなるようです。

会話風まとめ

Aさん「腰が悪いと足がしびれるのは、神経が腰から足につながってるからなんですね?」

Bさん「そう言われています。腰周辺の神経が刺激されると、足まで反応が伝わってしまうことがあるようです。腰だけじゃなくて、足のしびれにも影響するって聞くと、不思議じゃないですか?」

Aさん「考えてみると、最近座りっぱなしの時間が長いし、心当たりあります…」

Bさん「そういう積み重ねが、体の反応として出てきている可能性があるみたいですね」

#ヘルニアと神経圧迫

#足のしびれの原因

#坐骨神経のルート

#血流としびれの関係

#姿勢と負担のメカニズム

2.ストレッチでできること/できないこと — 期待される効果と限界

「ヘルニアの足のしびれにストレッチは効くんですか?」

こういった質問はよく耳にします。ただ、ストレッチには“できること”と“できないこと”があり、何でも万能な手段ではないと言われています。まずは、その線引きを知るところから始めるのが大切だと考えられています。

ストレッチで期待されること — 柔軟性の向上と神経の負担軽減と言われています

ストレッチは、筋肉や関節の柔軟性を高め、腰や下肢の動きをスムーズにする作用があるとされています。特に椎間板ヘルニアのケースでは、腰周辺の筋肉が硬くなると神経を刺激しやすく、その結果として足のしびれが現れることがあるようです。筋肉をほぐすことで、神経が受ける負担が軽くなる可能性が示唆されています。

また、適度に体を動かすことで血流が促され、しびれの感覚が落ち着きやすい場合があるとも言われています。これは体の巡りが変わることで、神経周辺の環境が良い方向へ向かう可能性があるからだと考えられているようです。

ストレッチではできないこと — 椎間板そのものを元通りにする訳ではないと言われています

よく誤解されるのが、「ストレッチをすればヘルニア自体が改善するのか?」という点です。これは、ストレッチが担う役割とは異なると説明されることが多いようです。椎間板の変形そのものを直接どうにかするのではなく、周囲の筋肉や姿勢のクセを整えることで、結果的に負担を軽くする側面が強いとされています。

つまり、ストレッチは“補助的な手段”という位置づけに近く、状況によっては専門的な検査や施術が必要になる場合もあると言われています。ストレッチだけで全てを解決しようと考えると、期待値と現実にギャップが生じやすいようです。

限界を知ることが、安全に続けるコツと言われています

「痛いけど我慢して続ければ良くなる」という考え方は、かえって逆効果になるケースもあると指摘されています。痛みやしびれが強い時期は、無理に動かすことで神経の刺激が増える可能性があり、体が反応しやすくなる場合もあるようです。そのため、自分のペースで続けたり、痛みの変化を観察したりしながら行う姿勢が必要だと考えられています。

ここで大切なのは、ストレッチが目的ではなく「体が楽に動ける状態に近づけるための手段」だという視点です。状況に応じて専門家に相談したり、生活習慣も整えたりするほうが、無理のない考え方につながると言われています。

会話形式でまとめ

Aさん:「ストレッチすればしびれが消えるってことなんですか?」

Bさん:「そういう場合もあるようですが、必ずとは言えないと言われています。筋肉や姿勢の問題を整えて負担を軽くする役割が大きいみたいですね」

Aさん:「なるほど、じゃあ無理してやれば良いわけじゃないと…」

Bさん:「そうみたいです。痛みやしびれの変化を見ながら続けるほうが良いようですよ」

#ストレッチの役割

#しびれと柔軟性

#改善ではなく負担軽減

#無理な動作は逆効果

#期待と限界の理解

3.ヘルニアの足のしびれに効果的なストレッチ5選(自宅でできる安全ケア)

「ストレッチって何をすればいいの?」「やり方が合っているのか不安…」という声を耳にします。椎間板ヘルニアによる足のしびれは、神経が過敏な状態になっていることが多く、急な動きよりもゆっくり伸ばす意識が大切だと言われています。ここでは、自宅でも取り入れやすいストレッチを5つ紹介します。無理のない範囲で行い、痛みの変化を見ながら取り組むことがすすめられています。

※以下のストレッチは、参考記事に掲載されている手法をもとにまとめています。

① 梨状筋ストレッチ — 坐骨神経への刺激を和らげる可能性と言われています

お尻の奥にある梨状筋が硬くなると、坐骨神経を刺激し、足のしびれにつながりやすい状態になることがあるようです。仰向けで片足を反対側の膝に乗せて引き寄せる形で行うと、負担が少なく続けやすいとされています。

② ハムストリングスストレッチ — 太もも裏が緩むと腰への負担が減るケースがあると言われています

太もも裏の筋肉が硬くなると骨盤が引っ張られ、腰に余計な負荷がかかりやすくなるようです。椅子に座り、片足を伸ばしてつま先方向に軽く前傾するだけでも取り入れやすいと説明されています。

③ 腸腰筋ストレッチ — 体幹まわりを緩めて姿勢を整える補助になると言われています

腰まわりの緊張は手強くて、いつの間にか体のクセとして残りがちです。片膝立ちになり、腰を軽く前に押し出す姿勢で伸ばすと腸腰筋が伸びやすいとされています。動きが小さくても負担が少ないため、継続しやすい手法と紹介されています。

④ 腰のツイストストレッチ — 神経まわりのこわばりを緩める方向性があると言われています

仰向けで寝て、膝を左右どちらかへ倒す動きです。痛みが強いときは無理をせず、呼吸に合わせてゆっくり伸ばすほうが体の反応が出づらいと説明されています。強く伸ばすより、心地よい範囲を探る意識が大切です。

⑤ 膝抱えストレッチ — 腰全体の緊張緩和が期待される場合があると言われています

仰向けになり、両膝を胸に引き寄せて抱えるだけのシンプルな方法です。腰から足にかけての緊張が抜け、呼吸もしやすくなることで、しびれの感じ方が変わることがあるようです。続けやすい動作なので、日常に取り入れている人も多いとされています。

会話形式で補足

Aさん:「どれをやればいいのかわからないんですが…」

Bさん:「1つに絞らなくても良いみたいですね。体の状態を見ながら、心地よい範囲で試すほうがいいと言われています」

Aさん:「痛みが変わってきたら、それで様子を見ればいい感じですか?」

Bさん:「そうですね。強引に伸ばすより続けられる形が大切みたいですよ」

#梨状筋ストレッチ

#ハムストリングスケア

#腸腰筋の柔軟性

#腰のツイスト運動

#膝抱えストレッチ

4.やってはいけない/注意が必要なストレッチとその見分け方

「ストレッチって、やればやるほど良さそうじゃないですか?」と多くの方が想像しますが、実はそう単純ではないと言われています。特に椎間板ヘルニアや足のしびれがあるケースでは、方向や強度を誤ると、神経への刺激が強くなり、かえって気になる感覚が増える可能性もあるとされています。ここでは、避けたほうが良いとされる動きや、気をつけたいポイントを整理していきます。

腰を強く反らすストレッチは注意が必要と言われています

腰を大きく反らす動きは見た目こそ“伸ばしている感じ”がしますが、腰椎への負担が増えやすいと言われています。特に、反り腰のクセがある人は神経への刺激が増える場合があるようで、痛みやしびれの変化に敏感になりやすいと説明されています。

無理に反らすほど効果が高くなるわけではなく、体が嫌がる動作ほどリスクが上がる可能性があると考えられているため、加減が必要だとされています。

勢いをつけて伸ばす“反動系ストレッチ”は避けたほうが良いとされています

反動をつけて一気に筋肉を伸ばす動きは、筋肉が防御反応を起こして硬くなる場合があると言われています。しびれや違和感が出ている状態では、反動によって神経周囲の組織が刺激されやすく、状態を読みづらくなることがあるとされ、やり過ぎは注意されています。

痛みを我慢しながら続けるストレッチは逆効果になる場合があると言われています

「痛いけど続ければ改善する」と思い込みがちですが、痛みやしびれが増えるタイミングは危険信号と捉えたほうが良いと説明されています。感覚の変化を無視して継続することで、体が緊張しやすくなり、負担が増える可能性があるとされています。これでは目的である“楽に動ける状態”から遠ざかってしまう場合があるようです。

安全なストレッチの見分け方 — 3つの感覚がヒント

以下の3つが“続けてもよい目安”として紹介されています。

どれか一つでも当てはまらない場合、見直す価値があるようです。

- 呼吸が止まらない(息が苦しいなら強すぎの可能性)

- 気持ち良さの範囲で止められる(痛みの手前が基準)

- 翌日に強い違和感が残らない(残る場合、体が拒否している状態)

この感覚を使うことで、無理のない継続につながると言われています。

会話形式まとめ

Aさん「伸びてる感じが強いほど良いんですよね?」

Bさん「そうとも限らないようです。強い刺激は、体が抵抗して固くなる場合もあると言われています」

Aさん「じゃあ、どこまで伸ばせばいいんです?」

Bさん「呼吸ができて、心地よいところが目安みたいですね。痛みが合図だと考えたほうが分かりやすいようですよ」

#反り腰ストレッチ注意

#反動ストレッチ危険

#我慢は逆効果

#安全な動作の見分け方

#体のサインを確認

5.ストレッチだけじゃない!日常生活で気をつけたいことと補助策

「ストレッチをやっているのに、しびれが残るんですよね…」という相談は珍しくありません。椎間板ヘルニアによる足のしびれは、ストレッチだけで状況が変化するとは限らないと言われています。生活習慣や姿勢の癖が積み重なることで、神経が反応しやすい状態が続く場合があるため、普段の過ごし方を見直すことが大切とされています。

姿勢と座り方の見直し — 腰への負担を減らす鍵になると言われています

長時間の座位姿勢は、腰椎や神経周辺の組織に負荷をかけやすいと言われています。椅子に座る時は、骨盤が後ろに倒れず、軽く前傾した状態を保つことが推奨される場合があります。柔らかすぎるソファは、腰が沈み込みやすく負担が増える可能性があるため注意が必要だとされています。

加えて、同じ姿勢を続けるほど体がこわばることがあり、30分〜1時間ごとの立ち上がりがすすめられているケースもあるようです。

寝具の環境調整 — 腰を支える環境づくりが補助になると言われています

睡眠中の姿勢も、腰椎や神経の状態に影響するとされています。柔らかすぎるマットレスは体が沈み込みやすく、反対に硬すぎる場合は負担が逃げにくいと言われています。中程度の硬さが選ばれる傾向があるようで、横向き寝で膝の間に枕を挟むと腰が安定するケースも紹介されています。

運動習慣と補助ケア — ストレッチと組み合わせると相乗効果が期待されるケースがあると言われています

ストレッチだけでなく、呼吸を意識した歩行や軽度の筋力トレーニング、股関節まわりの可動性を高める習慣も取り入れると、負担が分散しやすくなるとされています。体幹やお尻の筋肉が働くと、腰ばかりに負荷が集中しにくくなるようです。

無理のない範囲で歩くことで、血流が促され、硬くなった筋肉が緩みやすくなる可能性も語られています。

セルフチェックの習慣 — “その日の体”を観察する視点が必要だと言われています

どんな生活改善も、体の反応を無視して続けてしまうと逆効果に近づく場合があります。

例えば、

- 同じ姿勢で違和感が出るまでの時間

- 朝より夜にしびれが強くなるパターン

- ストレッチ後に体が軽いのか重いのか

こうした小さな変化を把握しておくと、継続の方向性が見えやすいと説明されています。無理に変化を出そうとせず、体との相談を重ねることで、負担の少ない生活習慣に近づくと言われています。

会話形式まとめ

Aさん「ストレッチしても変化が出ない時って、どうしたらいいんです?」

Bさん「生活の癖が残っていると負担が戻りやすい場合があるみたいですね」

Aさん「姿勢や環境まで気にするのは大変そう…」

Bさん「一度に全部じゃなくても良いようです。気になるところから変えるほうが続けやすいと言われていますよ」

#姿勢の見直し

#寝具調整のポイント

#日常ケアの工夫

#歩行と体幹サポート

#セルフチェック習慣