半身麻痺 リハビリに悩む方のために、急性期から生活期までのリハビリ内容、効果が見込める方法、自宅でできるセルフケアを、医療現場の知見と最新エビデンスをもとにやさしく解説します。

1.半身麻痺とは?

どんな状態を指すか

「半身麻痺」と聞いてピンとこない人もいるかもしれませんが、専門的には「片麻痺(へんまひ/かたまひ)」と呼ばれ、

体の左右どちらか一側の手足――上肢も下肢も――が動かしづらくなったり、力が入らなくなったりする状態を指します。

つまり、たとえば右の脳がダメージを受けると左半身に、左の脳が傷つくと右半身に麻痺が出ることが多い、という関係性があります。

ただし単に「手足の動きが悪い」というだけでなく、感覚の鈍さ(しびれや触覚の低下)、温度の感じづらさ、場合によっては顔のゆがみ・言葉の障害なども出ることがあり、日常生活に大きな影響を及ぼすケースもあると言われています。

主なきっかけ:脳卒中(脳梗塞・脳出血)

半身麻痺の原因の多くは、脳の血管障害――つまり 脳梗塞 や 脳出血 など――だと言われています。これらが起こることで、脳の「運動野」やそこから手足を動かす命令を伝える「錐体路(皮質脊髄路など)」にダメージが生じ、麻痺が起きる可能性があるのです。

特に、高血圧や動脈硬化、不整脈(例:心房細動)などがある人は、血管がつまったり、または破れたりしやすく、発症リスクが上がるとされます。

また、外傷や脳腫瘍、一部の神経疾患などが原因で片麻痺が起こるケースもありますが、脳卒中によるものが圧倒的に多いようです。

半身麻痺で起こる主な症状

半身麻痺になると、まず「手足が思うように動かせない」「力が入らない」「歩きづらい/立ちづらい」といった運動の問題が出やすくなります。

それだけでなく、しびれや温度・触覚の鈍さ、感覚の麻痺など“感覚面”の異常も起きることがあります。

さらに、麻痺の範囲や脳のどこが障害を受けたかによっては、言葉が出にくい、顔の片側の筋肉が動きづらくなる、表情が左右で違う、不安定な姿勢、バランス障害などが現れる可能性もあると言われています。

こうした症状が重なると、日常生活動作(食事・更衣・歩行など)が難しくなり、「以前のような暮らし」が難しくなる場合も少なくありません。

なぜリハビリが重要か — 放置のリスク

もし麻痺やしびれを放っておくと、使わない筋肉は次第にやせ細り、筋力低下や関節のこわばり(拘縮)が進みやすいと言われています。

それにより、歩けない・立てない・手が使えない――といった生活の質の低下に加え、寝たきりや廃用性の合併症、認知機能や心身の状態悪化など、さらなる健康リスクが高まる可能性があります。

また、麻痺だけでなく感覚やバランス、表情や言葉の機能などが影響を受けることで、本人や家族の不安や負担も大きくなることが多いようです。

だからこそ、できるだけ早い段階で「適切なリハビリ(機能訓練)」を始め、残された機能を最大限活かすことが、生活の質を守るうえで非常に大切――と、多くの医療現場で言われています。

以上が「半身麻痺とは?原因・症状と“リハビリが必要な理由”」というテーマでの本文案です。

#半身麻痺 #片麻痺 #脳梗塞 #麻痺の症状 #リハビリ必要

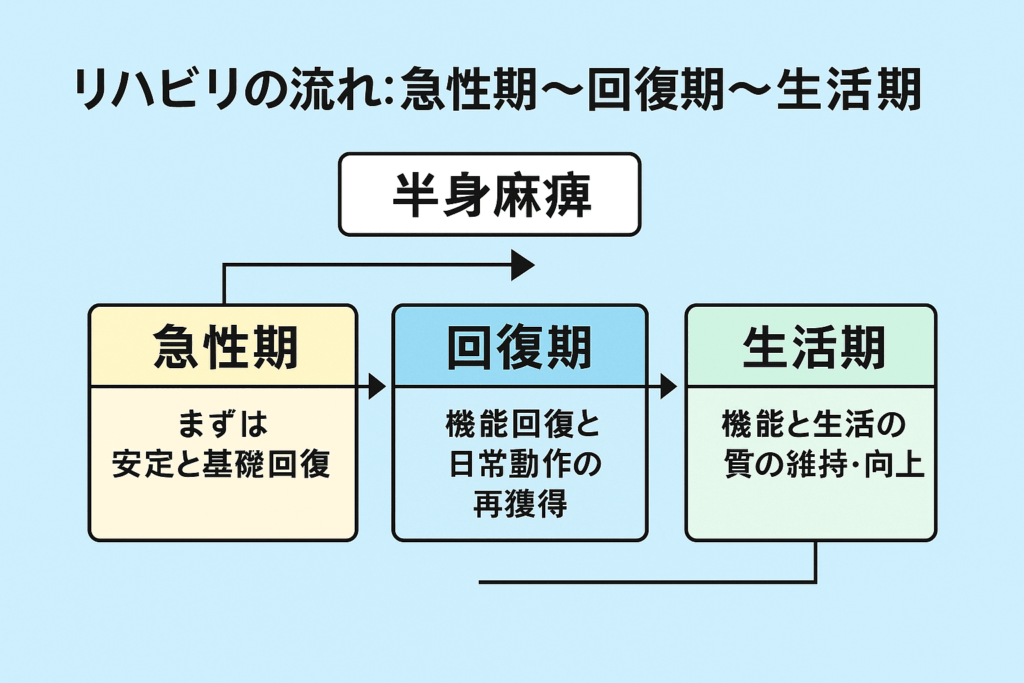

2.リハビリの流れ:急性期〜回復期〜生活期

急性期:まずは「安定と基礎回復」を目指す段階

「発症してすぐは何をしたらいいの?」――そんな不安を抱える人も多いと思います。実は、半身麻痺などを伴う 脳卒中 後のリハビリでは、この“急性期”の対応が非常に大事だと言われています。 発症直後〜数日以内に、まずは体の状態を安定させつつ、寝たきりによる筋力低下や関節のこわばり(拘縮)を防ぐために、ベッド上での体位変換、関節をゆっくり動かす“関節可動域訓練”、シビアな状態でなければ“座位保持”などからスタートすることが多いようです。

加えて、意識レベルや全身の安定性が許せば、早めに“離床(ベッドから起き上がる)”や“座る・立つ”練習を少しずつ始めることで、筋力や神経の衰えを防ぎ、廃用症候群のリスクを下げる試みがされることもあります。

この期間は無理せず、医療スタッフが全身管理をしながら“体を動かす基盤づくり”を少しずつ進めていくフェーズです。

回復期:機能回復と日常動作の再獲得を目指す

急性期が過ぎ、体の状態が落ち着いてきたら、“回復期”のリハビリが本格化します。これは発症からおおむね数週間〜数か月(多くは3〜6か月あたり)を指すことが多いと言われています。

この時期の目的は「できるだけ以前のような体の動きや日常生活動作(ADL)を取り戻すこと」です。具体的には、麻痺した手足の筋力を鍛える運動、歩行訓練、座る・立つ・歩くなどの基本動作、さらにトイレ・食事・着替えなどの日常動作の練習が中心となります。

また、回復の“ゴール”は人それぞれ。軽度の麻痺ならかなりの機能改善が期待され、重度の場合でも「できることを増やす」ことを目的に、リハビリを通じて生活の質(QoL)の改善を図っていくのが一般的です。実際、ある研究では厳しい麻痺があっても、適切なリハビリによって在宅または軽い介護レベルでの自立生活に至るケースも報告されています。

もちろん、期間や回復度合いには個人差があります。そのため、医療スタッフと相談しながら、一人ひとりにあったリハビリプランを組むことが大切です。

生活期(維持期):回復後も「機能と生活の質の維持と向上」

回復期のリハビリ後、ある程度動けるようになっても、それで終わりではありません。退院後や通院後、自宅や施設で行う“生活期(維持期)リハビリ”が重要になります。

この時期の目的は「今ある機能を維持しつつ、日常生活で使う力を安定させること」。具体的には、関節の可動域を保つ自主運動、筋力の維持、歩行や日常動作の反復練習、バランス訓練などが行われます。

また、生活環境の見直し(手すりやスロープの設置など)や家族・介護者によるサポート、社会参加や外出の練習なども、この段階では大きな意味を持つようになります。

「もうこれで終了」ではなく、「日々の積み重ねで“できることを維持・伸ばす”」――そうやってリハビリを継続することが、半身麻痺後の生活を支えるカギと言われています。

全体を通したポイント

- リハビリは「急性期 → 回復期 → 生活期(維持期)」という流れで段階的に進めるケースが多い。

- 発症直後からできるだけ早めに“安静だけではなく適切な運動”を始めることで、筋萎縮や拘縮、廃用症候群を防ぎやすい。

- 回復期に集中したリハビリで、日常生活の再獲得や社会復帰の可能性が高まる。

- 退院後も生活期リハビリを継続して、機能の維持と生活の質の安定を図ることが重要。

会話風まとめ

「じゃあ、リハビリっていつ始めるのがいいの?」と聞かれたら――できるだけ急性期から、“寝たきり”を防ぐための動き出しを少しずつ始めるのが望ましいと言われています。

その後、状態が落ち着いてきたら回復期でしっかり機能回復を目指して、最終的には生活期で日常を取り戻しながら“今ある力を守り”、できる範囲を増やす――。

このステップを丁寧に踏むことで、半身麻痺後の生活が、少しでも快適で前向きなものになりやすい、そんなイメージです。

#半身麻痺リハビリ #急性期 #回復期 #生活期 #リハビリの流れ

3.科学的エビデンスに基づく劏身麻痺リハビリ方法

促通反復療法(促通反復療法/川平法):神経の“再配線”を狙う

「麻痺した手や足、やっぱり普通に動きづらいよね」という人。実は「促通反復療法(川平法)」という方法が、麻痺した肢の機能を改善する可能性を持つと言われています。これは、セラピストによる手技+患者さんの“動かしたい”という意志で、麻痺側に刺激を与えつつ運動を繰り返すことで、脳から脊髄への運動神経ルートの再構築や強化を図るアプローチです。

特に、発症後の比較的早い段階(回復期など)では、通常のリハビリに比べ「麻痺の改善」「手足の動きやすさの向上」が報告されており、慢性期であっても一定の改善が見られたというデータがあります。

ただし、効果の度合いや改善のスピードには個人差があり、「必ず元どおり」という保証ではない、という留意もされています。

ミラーセラピー (Mirror Therapy) と 神経筋電気刺激 (NMES) の組み合わせ:視覚と感覚で“動きを取り戻す”

「鏡に映った反対の手が動くのを見て、“あ、私の手も動いてる!”と思えるなら…」というのがミラーセラピーの狙いです。麻痺していない反対の手を鏡越しに動かすことで、あたかも麻痺側が動いているかのような錯覚を与え、脳の運動ネットワークを刺激するという手法です。

さらに、これに神経筋電気刺激(NMES)を組み合わせることで、“視覚+感覚”のダブルアプローチが可能になり、歩行能力や上下肢の運動機能の改善に良い影響が確認されたという報告もあります。特に、サブアキュート〜慢性期の片麻痺者で、従来のリハビリだけよりもプラスの効果があったという研究結果が挙げられています。

とはいえ、効果の大きさや持続性、どの段階の麻痺に最も有効かは、まだ研究で議論が続いている領域だ、と指摘されることが多いようです。

リハビリ方法を選ぶ際に押さえておきたい“ポイント”

- 重要なのは「量」と「質」の両方。たとえば、促通反復療法は“どれだけ頻繁に”“どれだけ集中して”行うかで効果に差が出ることが報告されています。特に回復期に“しっかり繰り返す”ことが、神経の再配線や機能改善につながりやすいと言われています。

- ミラーセラピー+NMESのような“複数アプローチの組み合わせ”は、視覚・感覚・運動を同時に刺激できるため、単独より相乗効果が期待される、けれども“万能”ではない、という理解が大事です。状態や時期によって合う/合わないがあります。

- “継続”がカギ。特に慢性期になってからでも、定期的にリハビリを継続することで、機能をある程度保つ、あるいはゆっくり改善する可能性がある、という報告もあります。

- 専門家との相談を忘れずに。麻痺の程度や時期、個人の体力や状態によって“やる内容”や“やり方”は大きく変わりますので、セラピストや医療スタッフと話しながら進めるのが望ましいとされています。

会話風まとめ

「じゃあ、どんなリハビリが“効くか”って?」と聞かれたら―― 麻痺した手足の神経回路を再構築する『促通反復療法』、それに“鏡+電気刺激”で視覚と感覚を同時に刺激する『ミラーセラピー+NMES』あたりが、今のところ科学的にも“有望”と言われています。 もちろん、「これだけでバッチリ完璧!」というわけじゃないけれど、「継続」と「正しいやり方」を守ることで、少しずつ“できること”を取り戻せる可能性がある――そんな希望を持つ価値はあると思います。

#半身麻痺リハビリ #促通反復療法 #ミラーセラピー #NMES #科学的根拠

4.在宅でできるセルフリハビリ・ケア(家族もできるサポート含む)

自宅で無理なく始められる基本動作トレーニング

「リハビリって病院でやるものじゃないの?」と、よく聞かれます。もちろん専門的なサポートは大切ですが、在宅でのセルフリハビリを継続することで、回復の土台を保ちやすくなると言われています。

半身麻痺の人が自宅で意識しやすいのは、関節可動域訓練やゆっくりとした筋トレ、起き上がり・座る・立つ・歩くといった基本動作の反復です。毎日の生活そのものが練習の場になるので、「特別な器具がないとできない…」と心配しなくても大丈夫なケースがあります。

実際、自宅での反復練習は、筋力低下や関節拘縮を予防しやすいと言われ、それが生活の安定につながるとの指摘もあります。

家族ができる“見守りと声かけ”の工夫

「本人だけ頑張るんじゃなくて、家族も参加したほうが良さそう?」という相談も多いです。結論から言うと、家族の関わり方が回復意欲と継続率に影響すると報告されています。

たとえば、立ち上がる動作のときに「ゆっくりでいいよ」「足の位置ここね」と声かけを添えるだけでも、動きやすくなることがあると言われています。無理に支え過ぎると逆効果になることもあるため、見守りながら必要な時だけ補助するのがポイントです。

また、家の中の環境整備――動線に物を置かない、転倒しづらい床材やスリッパ、手すりの設置など――も、在宅リハビリの“成功率”を左右する大事な要素のひとつと言われています。

「日常生活=リハビリ」に変えるコツ

自宅のリハビリは、特別な時間を確保できなくても大丈夫な場合があります。

例えば、

- 食卓のコップを麻痺側の手で持つ練習

- テレビを見ながら足首を上下に動かす

- トイレに立つたびに1回スクワット風の動作

こうした“ついでの動き”は、生活の中で無理なく続けられ、筋力や動作の安定に寄与する可能性が示されています。

ただ、痛みが強いときや普段と違う症状が出たときは、自己判断でやり続けるよりも、専門家に相談しながら進める流れが望ましいと言われています。無理をしない範囲で、できることを積み重ねる意識が大切です。

継続こそ最大のポイント

「ちょっとでも休むと戻っちゃう?」と心配する声もありますが、在宅ケアは継続のしやすさが最大のメリットと言われています。

毎日少しずつ積み重ねることで脳の可塑性(学び直す力)に刺激が入り、必要な動作が“日常のクセ”として定着しやすくなるとも考えられています。

焦らず、今日できることを小さく積む――その習慣が、生活期のリハビリを支える軸になると示唆されています。

会話風まとめ

「病院でやってることをそのまま家で真似すればいいの?」

→ 完全コピーじゃなくてOK。“生活の中で自然にできる動き”を増やしていくのがコツだと言われています。

「家族は何をすればいい?」

→ 押しつけるより“声かけ・環境づくり・見守り”がポイント。

自宅リハビリは、今日からでも取り組みやすいのが魅力です。

#在宅リハビリ

#家族サポート

#半身麻痺ケア

#生活期リハビリ

#セルフケア継続

5.リハビリで回復を最大化するためのポイントと“やってはダメ”な落とし穴

成果を引き出すための3つの原則

「リハビリって、ただやればいいんですよね?」と聞かれることがよくあります。

ですが、専門家の間では**“量だけではなく質も大切”**だと言われています。短時間でも集中して取り組む時間を確保することで、脳が動きを学習しやすくなる仕組みがあるそうです。

さらに、**“やる意味が分かった状態で行う”**ことも大切で、目的や動かす部位を意識しながら行うほうが、運動の定着につながりやすい、と報告されています。

もう一つ忘れてはいけないのは、継続しやすい環境づくりです。「今日は軽くでいいか」「明日は休もうかな」と途中で気持ちが折れそうな時こそ、家族の声かけや生活習慣の見直しが役立つと言われています。リハビリを日常の中に自然に取り入れることで、無理なく続けやすくなるようです。

やってはダメな落とし穴

「頑張れば頑張るほど回復するんでしょ?」という誤解もあります。

しかし、自己流で間違った動きを繰り返すと、痛みの悪化や誤った姿勢の癖が強化される可能性が指摘されています。

他にも、“今日は調子がいいから”と負荷をかけすぎるパターンや、逆に“怖いから動かしたくない”と完全に安静にしてしまうケースもあります。この二つは一見正反対の行動ですが、どちらも回復の妨げになりやすいと言われています。

また、家族のサポートも行き過ぎると落とし穴になることがあります。本人ができる動作まで全部手伝ってしまうと、自分で動く機会が減り、機能低下を招きやすいという懸念があります。必要なときだけ手を差し伸べ、成功体験を積ませるほうが、リハビリでは良い方向に働くようです。

心が折れないリハビリの続け方

ただやみくもに続けるのではなく、目標を細かく設定し達成感を得られる状態をつくることが、意欲維持の鍵になると言われています。

「今日は10回できた」「昨日よりスムーズに立てた」などの小さな積み重ねが、回復期〜生活期を前向きに過ごすためのエネルギー源になります。

そして、成果が目に見えづらい時期こそ、専門家や家族と相談しながら方向性を確認することが大切です。焦りすぎず、自分のペースで進めるほうが結果として安定しやすい――そんな考え方が広がっています。

会話風まとめ

あなた「結局、何を頑張ればいいの?」

私「正しいやり方で、できる範囲を少しずつ積み上げることです。やり過ぎや放置はどちらも落とし穴と言われています。」

あなた「どうしたら続けられるかな?」

私「家族の声かけや、生活の中でできる仕組みづくりが役に立つようです。“頑張り過ぎない継続”がカギですよ。」

#半身麻痺リハビリ

#リハビリ成功の秘訣

#やってはダメな落とし穴

#継続ケア

#家族サポート