腰痛 ツボ 足 をお探しのあなたへ。足首・ふくらはぎ・膝裏など「足」にあるツボを知って押すだけで、腰のだるさや重み・慢性腰痛の“もやもや”を軽くするセルフケア方法を紹介します。道具なし・自宅で簡単にできるので、デスクワーク・立ち仕事・冷え性の人にもおすすめ。

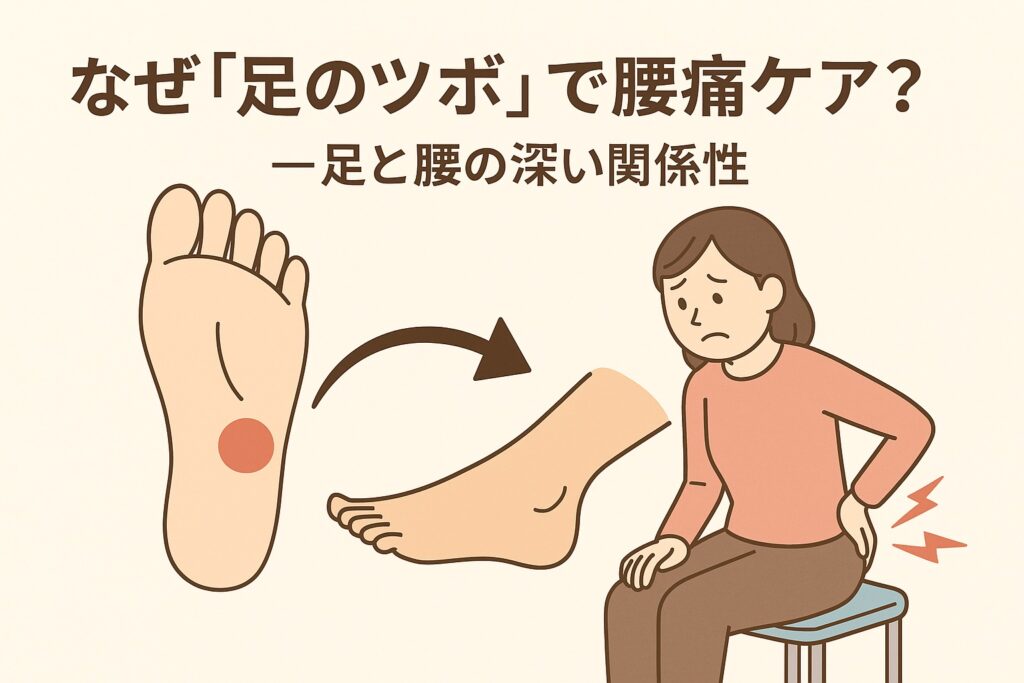

1.なぜ「足のツボ」で腰痛ケア? — 足と腰の深い関係性

経絡(けいらく)とツボのつながり

「え、足を押すだけで腰がラクになるの?」と思うかもしれない。でも、東洋医学では体はパーツごとに分かれているのではなく、“線”でつながっていると考えることが多いんだ。いわゆる「経絡(けいらく)」という通り道を通じて、足の先から背中・腰に至るラインが存在していて、そこにある「経穴(ツボ)」を刺激することで、遠く離れた腰にも作用が及ぶ可能性があると言われているんだよ。

つまり、「痛い所だから腰を押す」のではなく、「体全体の流れを通して腰の調子を整える」というアプローチ。足にあるツボを使うのは、直接腰に触れづらい人や、腰を使わずにケアしたい人にとってもメリットになりうるんだ。

足〜脚の血流・神経のつながりで腰への影響も

さらに、足や脚は腰や骨盤と筋膜や神経、血管などでつながっている――という見方もある。足元が冷えたり、血流が滞ったりすると、下半身全体の巡りが悪くなり、それが腰まわりのだるさや重さ、筋肉のこわばりにつながることがあるみたい。だから足の末端、特に足裏〜ふくらはぎのツボを優しく刺激することで、血行を促し、脚全体、ひいては腰まわりの巡りがよくなりやすいとされているよ。

実際、「足のツボで腰痛を和らげる」という方法を紹介する整体や鍼灸のページでは、この“血流改善 → 筋肉のこわばりや冷えの緩和 → 腰の違和感軽減”という流れを説明しているものも多い。

足ツボケアなら“腰を触らずに”負担少なくアプローチ

「腰が痛くて触れたくない」「ぎっくり腰などで腰を動かすのがつらい」――そんなときこそ、足のツボの出番。足なら自分でさっとケアしやすいし、力を入れすぎず“気持ちいい”と感じる程度に押すだけでも、腰まわりの調子が整いやすいと考えられているんだ。実際、足つぼを紹介する記事でも「強く押しすぎない」「気持ちよさを目安に」という注意がされているよ。

また、腰だけを見て“その場しのぎ”にするのではなく、足→脚→腰へと体全体のバランスを整えることで、症状の再発予防にもつながる可能性がある、と言われているんだ。

ただし、万能ではないことを忘れずに

もちろん、どんな腰痛にも足ツボが効くわけじゃない。人によって「合う/合わない」があるし、腰の痛みの原因が骨格の歪みや重度の炎症、神経圧迫などであれば、足ツボだけでは不十分なこともあるとされている。ツボ押しはあくまで“補助的なケア”という位置づけで、「腰痛がずっと続く」「強い痛み・しびれがある」といった場合は、専門家による検査・施術を検討するのが安心だよ。

#足と腰の関係性

#足ツボで巡りを整える

#経絡アプローチ

#腰痛セルフケア

#遠隔刺激によるサポート

2.腰痛に効く!足のツボおすすめ5選とその場所

委中(いちゅう) — 膝裏の“腰とつながる”ツボ

まず紹介したいのが「委中(いちゅう)」。膝の裏、ちょうど左右の腱や筋のあいだ、膝を少し曲げたときにくぼみを感じるあたりだよ。足腰からお尻、腰にかけて疲れやすい人に多く使われていて、「腰の要」とも称されることがあるんだ。膝裏をゆるめることで、足全体の血流や筋肉の張りが和らぎ、それが腰のだるさにつながりにくくなるとも言われているよ。

崑崙(こんろん) — 足首外側で腰まわりをサポート

次に「崑崙(こんろん)」。こちらは、外くるぶしとアキレス腱の間のくぼみにあるツボ。立ち仕事や歩きすぎで脚が疲れたとき、足の疲れとともに腰が重く感じる人におすすめされるポイントだ。足首まわりを刺激すると、脚〜腰にかけての違和感やだるさの改善につながりやすいと言われているよ。

太谿(たいけい) — 内くるぶし近くで冷え・むくみにアプローチ

三つめが「太谿(たいけい)」。内くるぶしとアキレス腱の間、比較的押しやすい場所にあるツボだよ。冷え性やむくみが気になる人に使われることが多く、下半身の巡りを整えることで、腰まわりの血行不良や重だるさの緩和を期待する人に向いているとされている。足の内側への刺激で、体全体のバランスが整いやすくなるという考えもあるんだ。

承山(しょうざん) — ふくらはぎ中央で脚と腰の“つらさ”に働きかけ

「承山(しょうざん)」は、ふくらはぎの中央、お尻から脚にかけての筋肉が盛り上がる部分のすぐ上あたり。特に立ちっぱなしや長時間座りっぱなしで脚〜腰に疲れがたまりやすい人によく使われるツボだ。ここをゆっくり押すと、脚の張りや重さがやわらぎ、結果として腰の緊張も和らぎやすいと言われているよ。

足三里(あしさんり) — 膝下の“万能ツボ”として整体でも人気

最後は「足三里(あしさんり)」。膝の少し下、すねの外側あたりにあって、昔から“万能ツボ”とも呼ばれてきたポイントだよ。胃腸の調子を整えることで知られているけど、足の疲れや冷え、だるさを取り除くことで、全身の巡りを整え、腰の不調にも間接的にいい影響を与えることが多いよう。腰痛だけじゃなく、体全体の不調ケアとして取り入れている人もいるみたい。

ちょっとだけ補足:ツボは“場所どおり”じゃなくてもOK

ツボの位置って、教科書どおりじゃなくても、「ここ気持ちいいな」と感じる場所で押すのが意外と大事――と言われているよ。体格や筋肉のつき方で少しズレるのは自然だし、「ピンポイント」じゃなくても構わないことが多いみたい。そこに気持ちよさやじんわり感を感じるなら、それが自分に合ったポイントってことだから。

#腰痛に効く足ツボ

#委中と崑崙のポイント

#足三里と承山の刺激

#太谿で巡りサポート

#セルフケアで腰負担軽減

3.足ツボの押し方とセルフケアのコツ — 正しい刺激で効果を高める

準備と基本の姿勢 — リラックスできる状態で始めよう

まず、足ツボを押す前に大事なのは「リラックスできる環境づくり」。ソファや椅子に座って、膝と足をゆったり開ける状態で試してみよう。できればお風呂上がりや、布団でゴロっとしているときがベスト。手が滑りやすいクリームやオイルを少量使うと、指が引っかからずツボにやさしくアプローチできるから、初めてならこの方法がおすすめだよ。

このやり方は、足全体の血行を促して、足裏の反射区やツボに過度なストレスをかけずに刺激するために大切と言われている。

力加減と時間の目安 — “痛気持ちいい”が目安

ツボを押すときは、「痛い!」ギリギリじゃなくて、「あ、そこ気持ちいいかも」、くらいの強さがぴったり。押す時間は1か所につき約5〜10秒、気持ちいいと感じる部分をゆっくりほぐすのが基本。強すぎると筋を傷めたり、逆に体に負担がかかる可能性もあるから、無理は禁物。

それから、ツボを“点”で押すだけじゃなく、指の腹でやさしくスライドさせるように動かすのも効果的。足裏やふくらはぎ全体をまんべんなくほぐすことで、血流やリンパの巡りを助けて、腰まわりのだるさや張りの軽減につながりやすいと言われているよ。

道具を使ったセルフケア — 手だけじゃない方法もアリ

「指だけだと押しづらい」「力が入りづらい」と感じる人は、ゴルフボールやマッサージボールを足裏の下に置いてごろごろ転がす方法もおすすめ。床にタオルを敷いてから行えば、滑りやすさや転倒のリスクも減るよ。特に足裏の広い部分をまんべんなくほぐしたいときに便利。

この方法なら、足裏の反射区やツボを刺激しつつ、足底筋にも働きかけられるから、「足〜脚全体 → 血流アップ → 腰まわりの巡り改善」の流れを自然につくりやすいんだ。

おすすめのタイミングと頻度 — 続けやすさで差が出る

足つぼケアをするなら、寝る前やお風呂上がり、または長時間座った後・立ち仕事のあとがねらい目。足が冷えていたり、血流が停滞しやすいタイミングだから、ケアの効果を感じやすいよ。

ただし、毎日やればいいわけじゃない。「今日はちょっと疲れてるな」という日に、“気持ちいい”を基準に1〜2か所だけ軽くほぐす――そんなペースで続けると、ツボ押しが生活のひとつになりやすいって言われている。

注意点 — 過信せず、体の声を聞きながら

足ツボは便利なセルフケアだけど、万能ではない。強く押しすぎたり、無理に続けたりすると、筋肉や皮膚を傷める可能性もあるから注意が必要。特に足や膝に痛みがあるとき、体調が悪いとき、妊娠中などは避けたほうがいい、という声もあるよ。

もし「押しても変わらない」「かえって痛みが出る」と感じたら、他のケア(ストレッチ・姿勢改善・専門家への相談など)もあわせて考えるのがおすすめ。

#足つぼセルフケア #正しい刺激 #血行促進 #腰痛ケア #足裏マッサージ

4.足ツボケアの限界と注意点 — ツボだけでは“治す”ものではない

足ツボは便利だけど“万能ではない”と言われている理由

「足つぼって、押せば腰痛が改善するんでしょ?」と聞かれることがありますが、実際にはそう単純な話ではないようです。確かに、足には全身へつながる反射区やツボが多数あり、刺激することで巡りが整いやすくなると言われています。ただし、腰痛の原因は筋肉疲労だけでなく、姿勢のクセ、筋膜の硬さ、ストレス、加齢、神経の問題、生活習慣など複数の要因が絡み合っているケースも多く、「足ツボさえ押せば解決」という形にはなりづらいようです。

足ツボは、あくまで体全体の状態を整えるサポート役という位置づけで、「腰だけ」「足だけ」に視点を固定しないことが大切だと解説されているページもあります。

やってはいけない押し方と注意点

足ツボを押す際の代表的な落とし穴が「強く押しすぎること」です。痛みが出るくらい刺激すると、“効いてる気”がしてしまいますが、実際には筋繊維や組織に負担がかかり、翌日だるさを感じたり、逆に動きづらくなる場合もあると言われています。

また、

- 妊娠中

- 発熱している

- 足や膝に強い痛み・腫れがある

- しびれや感覚異常が続く

このような状況では足ツボケアを控えるべき、と注意喚起している記事もあります。足の状態がわるい時に無理に押すと、刺激が負担につながる可能性があるためです。

足ツボだけでは難しいケース “相談すべきサイン” もある

「押しているのに腰の違和感が消えない」「むしろ痛みが強くなる」「脚のしびれが続く」といった状態が長く続く場合、ツボ刺激だけで改善を目指すのは現実的ではないと説明しているサイトもあります。

腰痛の中には、骨格の歪み、筋膜の癒着、関節や神経への負担など、足だけでは手が届かない原因もあり、必要に応じて専門家による触診や検査が必要なケースもあるようです。足ツボはセルフケアとしては有用とされますが、どこまでが自己対応の範囲で、どこから先は相談したほうがよいのか、自分の体のサインに耳を傾けることが大事と言われています。

足ツボケアは“使いどころ”がポイント

つまり、足ツボは悪者でも救世主でもなく、

- 日々の負担を軽くしたい

- 腰が張りやすい生活スタイルが続いている

- お風呂上がりに体を整えたい

といった場面で、上手に取り入れると効果を実感しやすいという立ち位置と考えるとわかりやすいかもしれません。

ツボ押しは、腰の不調を「放置しない」ための自己管理手段であり、“治すための絶対解決策”ではないという考え方が、現実的で安心感のある使い方です。

#足ツボの限界

#腰痛セルフケア

#押しすぎ注意

#体のサインを聞く

#正しい使い方が大事

5.足ツボ+日常習慣で腰痛ケア — 再発予防と体の巡りを整える

足ツボだけで終わらせない“巡り”を意識したケア

足ツボを押すと、その瞬間は「ちょっと楽になった気がする」と感じる人は多いはず。でも、腰痛って一度よくなったように見えても、何かの拍子でまた戻ってくることがあるんだよね。そこで重要になるのが、足ツボ+日常習慣という組み合わせ。ツボ押しは、血行や巡りが整いやすくなると言われているけれど、日頃の姿勢や動き方が乱れているままだと、腰が再び張ってきてしまうとも指摘されているよ。

姿勢と歩き方の見直し — 腰に負担を溜め込まない

腰痛がある人の中には、歩くときに足が外側へ流れたり、骨盤が後ろへ倒れたまま歩いてしまうクセがあることも。こうした姿勢のズレは腰だけでなく、ふくらはぎや足裏の緊張も高めやすいんだとか。足ツボで巡りを整えても、普段の歩き方が乱れていると負担が蓄積しやすいというわけだね。だから、歩幅を小さくしすぎない、かかとから地面に着くなどの意識を加えるだけでも、腰へのプレッシャーが軽減しやすいと言われているよ。

冷え対策と入浴習慣 — 巡りを味方につける

「腰が重だるい」「足がパンパン」っていう日は、血流が滞っていることが少なくないみたい。そういう時は、足のツボを押す前に湯船で温めると刺激が入りやすく、翌朝の腰の感じが変わりやすいとも紹介されているよ。お風呂は全身の血行を促し、足裏の反射区やツボに働きかけやすいコンディションをつくる準備のようなもの、と捉えるとわかりやすいかも。

軽い運動やストレッチとセットにするのが現実的

足ツボ単体でも体の巡りを促しやすいと言われているけれど、腰周辺の筋肉が凝り固まっている状態だと、「もとに戻りやすい」という声もあるんだよね。

そこで、太ももの裏(ハムストリングス)やお尻まわりのストレッチ、かかと重心の意識、ゆっくり歩く時間をつくるといった軽い習慣を加えると、腰にかかる負担が分散しやすくなって、結果的にツボ押しの効果を実感しやすくなると言われているよ。

まとめると

足ツボは“きっかけ”。

日常習慣は“土台”。

この2つを組み合わせることで、腰まわりの不調が再発しにくい体の流れが作りやすくなる——そんな考え方が現実的なんだ。

#足ツボケア

#巡りを整える

#腰痛再発予防

#生活習慣改善

#日常+ツボケア