右の腰が痛いときの考えられる原因(筋・骨格・内臓)、自宅でできる対処法、セルフチェックの手順、そして「すぐに病院へ行くべき危険サイン」をわかりやすく解説します。

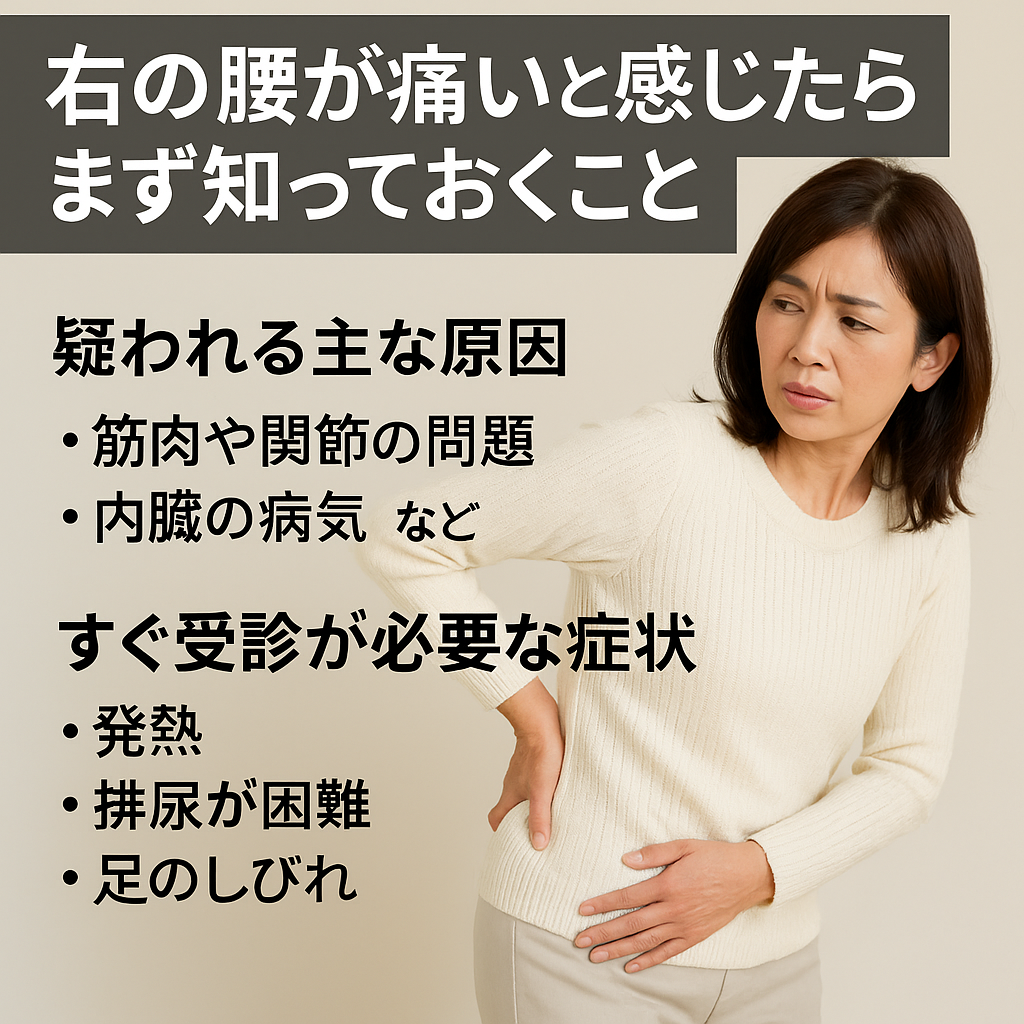

1.右の腰が痛いと感じたらまず知っておくこと

「右の腰が痛い」と思ったとき、多くの人は「単なる疲れかも」と軽く考えてしまいがちです。でも実際には、痛みの出る場所や状況によって背景にある原因が異なると言われています。ここでは、不安を少し和らげつつ、知っておいた方がよい基礎的な視点を紹介します。

痛みの出る場所で考えられること

「右の背中寄りがズキッとする」「お腹に近い側が重い感じがする」など、痛みの場所が少し違うだけでも疑われる原因は変わってくるとされています。背中側に強い痛みがある場合は筋肉や関節、椎間板などの整形外科的要因が関わることが多いそうです。一方、お腹に近い場所に響くような痛みなら、腎臓や胆のうなど内臓由来の可能性もあると説明されています。まずは「どこが痛むのか」を冷静に振り返ってみるのが大事です。

赤旗サインを見逃さない

「単なる腰痛だろう」と思っても、次のような症状がある場合はすぐに医療機関への来院が必要だと言われています。

- 発熱を伴う

- 排尿がしづらい、もしくは排尿時に痛みがある

- 足にしびれが広がる、力が入りにくい

これらは単なる筋肉疲労ではなく、神経や臓器の問題を示していることもあるため注意が必要です。特に夜間も続く痛みや安静にしても楽にならない場合は、我慢せず早めに専門家に相談することがすすめられています。

日常で気づいておきたい視点

家事やデスクワークのように片側の腰に負担がかかる生活習慣が長引くと、筋肉のバランスが崩れやすいとも言われています。例えば「片側ばかりで重い荷物を持つ」「長時間同じ姿勢で座り続ける」などが積み重なると、痛みの原因になることがあるそうです。こうした背景を理解しておくと、今後のセルフケアや生活の見直しにもつながります。

不安を感じたらどうするか

痛みが出ると「大きな病気だったらどうしよう」と不安が先に立つこともありますよね。まずは冷静に「痛みがどこにあるか」「いつからか」「他にどんな症状があるか」を整理し、それを医師に伝える準備をしておくとスムーズに相談できると言われています。気になる症状がある場合は一人で抱え込まず、早めに専門の場を訪ねることが安心につながります。

#まとめ

#右の腰が痛い

#原因の見分け方

#赤旗サイン

#日常生活の影響

#早めの相談

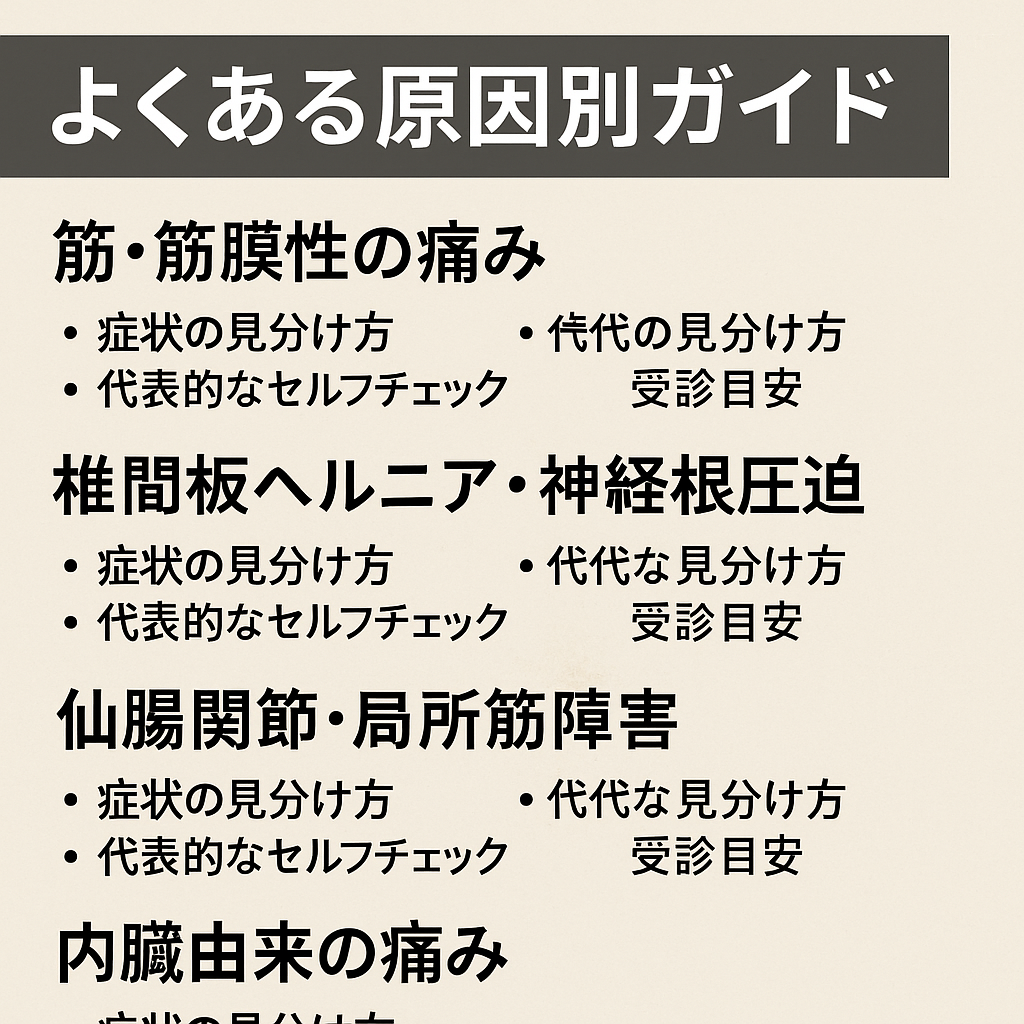

2.よくある原因別ガイド

腰の右側が痛むとき、原因はひとつではなく複数の可能性があると言われています。ここでは代表的なケースを分けて解説します。セルフチェックや来院の目安も参考にしてみてください。

筋・筋膜性の痛み

長時間のデスクワークや片側に偏った家事動作で、腰やお尻の筋肉に負担がかかることがあります。症状は「動くと強くなる」「押すと痛む」などが多いそうです。セルフチェックとしては、痛む部位を軽く押して響くかどうかを確認すると目安になると言われています。数日で改善しない場合は、無理せず相談した方がよいでしょう。

椎間板ヘルニア・神経根圧迫

片側の腰痛に加えて足のしびれや力が入りにくいとき、椎間板の異常や神経根への圧迫が関わる場合があるとされています。セルフチェックは、前かがみになると痛みが増すかどうか。足にまで症状が広がる場合は、整形外科での検査がすすめられています。

仙腸関節・腰方形筋の障害

お尻の奥や腰骨のすぐ横に痛みが集中するなら、仙腸関節や腰方形筋が関わっているケースもあるそうです。特徴としては「立ち上がるとき」「片足で立ったとき」に痛みが強まること。セルフチェックは片脚立ちや軽くひねる動作で痛みが出るかどうか。慢性的に繰り返す場合は専門の施術で調整が必要とされています。

内臓由来の痛み

腎臓や尿路結石、胆石、婦人科系の疾患などが原因で腰に痛みが出ることもあるとされています。特徴は「安静時にも痛む」「発熱や吐き気を伴う」「尿の異常がある」など。セルフチェックは難しいため、全身症状を伴う場合は早めの来院が望ましいと言われています。放置するとリスクが高まるため注意が必要です。

まとめ

右腰の痛みは筋肉や関節の使い過ぎから神経や内臓まで、幅広い要因が考えられます。自分でできるチェックを目安にしつつ、気になる症状があれば早めに専門家へ相談することが安心につながるでしょう。

#右腰の痛み

#原因別ガイド

#セルフチェック

#来院の目安

#内臓の関与

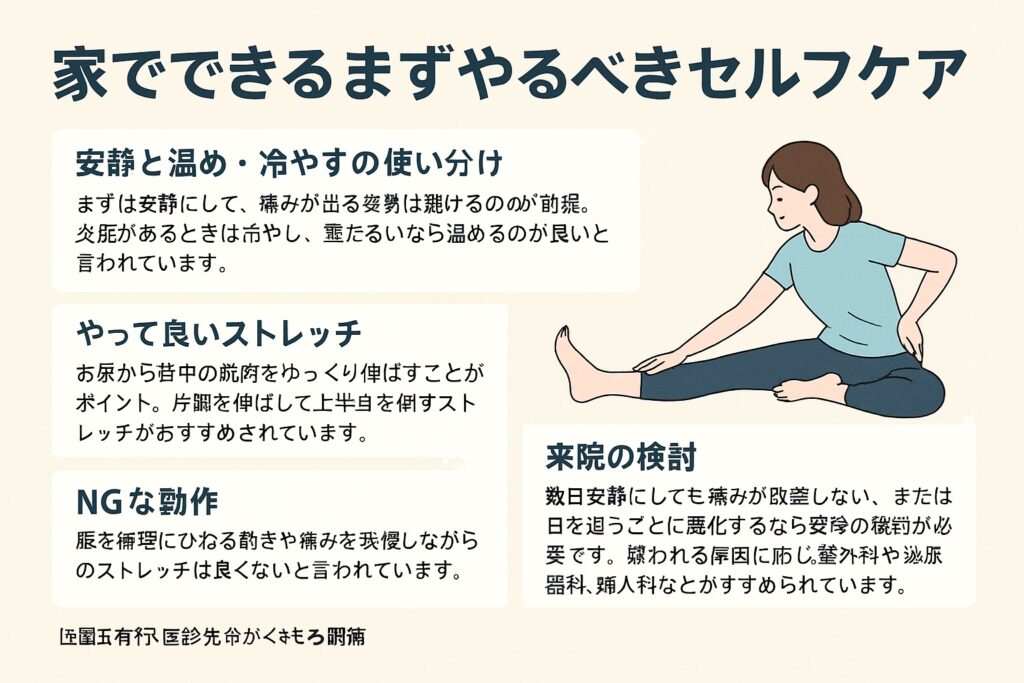

3.家でできるまずやるべきセルフケア

腰の右側に痛みを感じたとき、最初に取り入れたいのは「安静」と「セルフケアの工夫」です。参考になる基本的な考え方をまとめました。

安静とホット/アイシングの使い分け

「炎症っぽい熱感がある」「動かすとズキッと鋭い痛みが走る」こんなときは冷やす方がよいと言われています。一方で「重だるい痛み」「長時間座ると固まったように痛む」なら、温めて血流を促す方が合っているケースもあるそうです。まずは無理せず横になり、痛みが強まる体勢を避けながら、冷却や温熱を使い分けると安心です。

やって良いストレッチとNG動作

腰からお尻にかけての筋肉をゆっくり伸ばすストレッチはおすすめされています。例えば片膝を抱えて胸に近づけるような姿勢や、お尻の筋肉を軽く伸ばす動きは安全だと言われています。ただし、腰を強く反らす、ねじりを無理に加えるなどの動作は、かえって症状を悪化させる可能性があるので控えた方がよいと説明されています。

改善しないときの判断基準

数日安静にしても痛みが改善しない、あるいはしびれや発熱、排尿時の違和感が出てきた場合は、セルフケアだけに頼らず専門の場で相談する必要があります。疑われる原因によって整形外科、泌尿器科、婦人科など来院すべき科が異なると言われています。不安が続くときは早めに相談した方が安心です。

まとめ

「冷やす・温める」「軽いストレッチをする」「危険な動作を避ける」この3つを意識するだけでも、自宅でのセルフケアがぐっと安全に取り入れやすくなります。そして少しでも違和感が強まったら、迷わず医師に相談することがすすめられています。

#右腰の痛みセルフケア

#冷却と温熱の使い分け

#ストレッチとNG動作

#改善しないときの判断

#早めの来院

4.病院で受ける検査と治療の流れ

腰の右側に痛みが出て病院へ来院すると、いきなり検査をするのではなく、まずは医師とのやりとりから始まることが多いと言われています。ここでは一般的な流れを知っておくことで、不安を少し和らげられるかもしれません。

医師が行う問診での確認ポイント

まずは「痛みがいつ始まったか」「どの動きで強くなるか」「痛みが足やお腹に広がるか」などを詳しく聞かれるそうです。排尿の異常や消化器系の不調、発熱があるかどうかも大切な確認項目です。これらを整理して伝えておくと、触診や検査の方向性がスムーズになると言われています。

画像検査の役割

腰痛の背景を調べるには画像検査が有効とされています。X線では骨の変形や骨折の有無を確認でき、MRIでは椎間板や神経の圧迫状態がわかるそうです。CTは腫瘍や骨の詳細な状態を把握するのに適しており、超音波検査は腎臓や胆のうなど内臓由来の原因を探るときに使われることがあります。検査ごとに得られる情報が違うため、必要に応じて組み合わせて実施されるケースが多いとされています。

治療の選択肢と経過のイメージ

検査の結果に応じて、いくつかの施術や検査方針が示されることがあります。例えば、痛み止めの薬で炎症を抑える、物理療法やリハビリで筋肉を整える、ブロック注射で神経の痛みを和らげるなどです。重症例では手術を検討することもあるとされています。経過としては、まず保存的な方法から試し、改善の度合いを見ながら次のステップに進むのが一般的だと言われています。

まとめ

病院での流れは「問診 → 検査 → 方針決定 → 経過観察」と段階的に進むことが多いです。自分の症状をきちんと整理して伝えることで、検査や施術の選択がより適切になるとされています。不安なときは遠慮せず質問して、納得できる形で進めることが安心につながります。

#病院での流れ

#腰痛検査

#画像診断

#治療の選択肢

#安心して相談

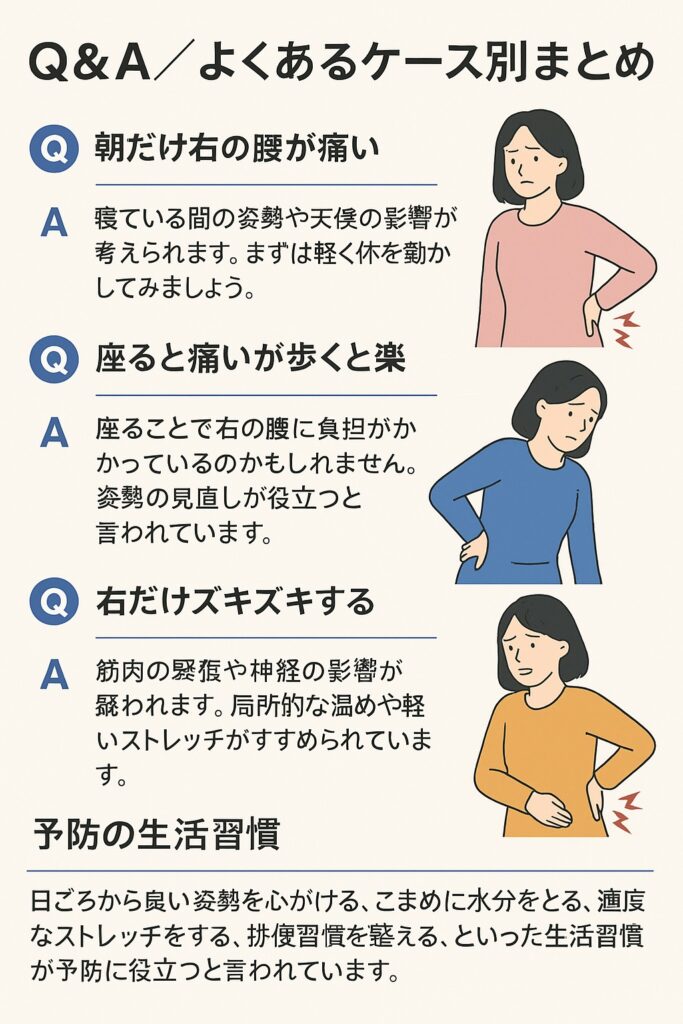

5.Q&A/よくあるケース別まとめ

腰の右側に痛みが出るとき、症状の出方によって原因や対応の仕方が変わると言われています。ここでは日常でよく聞かれるケースをQ&A形式で紹介します。

Q. 朝だけ右の腰が痛い

A. 寝ている間の姿勢や布団の硬さ、あるいは血流の滞りが影響することがあるそうです。まずはマットレスや枕の高さを見直し、朝起きたら軽くストレッチしてみると楽になると言われています。もし痛みが続くようなら整形外科などで相談するのが安心です。

Q. 座ると痛いが歩くと楽

A. 長時間のデスクワークで腰回りの筋肉が固まり、座る姿勢で右腰に負担が集中する場合があるとされています。座面の高さを調整する、背もたれにクッションを置くなど姿勢改善が有効と言われています。歩くと楽になるのは、筋肉や関節が動いて血流が良くなるためとも説明されています。

Q. 右だけズキズキする

A. 筋肉の緊張や神経の圧迫が原因で片側だけズキズキすることがあるそうです。温めて筋肉を緩めたり、軽いストレッチを取り入れると和らぐ場合があると言われています。ただし、安静にしていても痛む・夜も続く場合は内臓由来の可能性もあるため、泌尿器科や婦人科の来院がすすめられています。

予防のための生活習慣

日頃から良い姿勢を心がける、こまめに水分をとる、適度なストレッチで筋肉を動かす、排便習慣を整えるといった生活習慣が腰痛予防に役立つとされています。さらに症例写真やセルフチェック表を使って、自分の症状を振り返れるようにすると管理がしやすいでしょう。

#右腰の痛みQ&A

#朝だけ痛い腰

#座ると痛い歩くと楽

#ズキズキする腰痛

#予防の生活習慣