寝てる時にビクッとなる現象の原因・セルフチェック・すぐできる対策をわかりやすく解説。心配な症状の見分け方や受診の目安も掲載。

1.寝てる時にビクッとなるとは?

入眠時ミオクローヌスとは

夜に布団へ入ってウトウトしていると、突然体がビクッと動くことがあります。これは医学的には「入眠時ミオクローヌス」や「スリープジャーキング」、通称「寝ピク」と呼ばれる現象です。脳や神経の働きがリラックス状態へ移行する際に一瞬だけ筋肉が不随意に収縮して起こると言われています。

いつ起こる?どんな感覚?

この現象は眠りに落ちる直前、つまり寝入りばなに起きやすいとされています。典型的には「体が落ちるような感覚」「手足がピクッと跳ねる感じ」があり、人によっては心臓がドキッとするほど驚くこともあるようです。

よくある疑問と安心材料

「これって普通なの?」「放っておいて大丈夫?」と不安になる方も多いですが、多くの場合は生理的な現象だと言われています。睡眠不足や疲労、カフェインやストレスなどが誘因となることが多く、誰にでも起こりうるものと考えられています。

読者へのメリット

最初にこの現象の名前や仕組みを知っておくと、「自分だけではない」と安心できる材料になります。日常のちょっとした体験として受け止めつつ、もし繰り返し強く出る場合は専門家へ相談する判断材料になるでしょう。

#寝てる時にビクッ

#入眠時ミオクローヌス

#寝ピク

#睡眠の不思議

#安心できる知識

2.寝てる時にビクッとなる主な原因(医学的メカニズム)

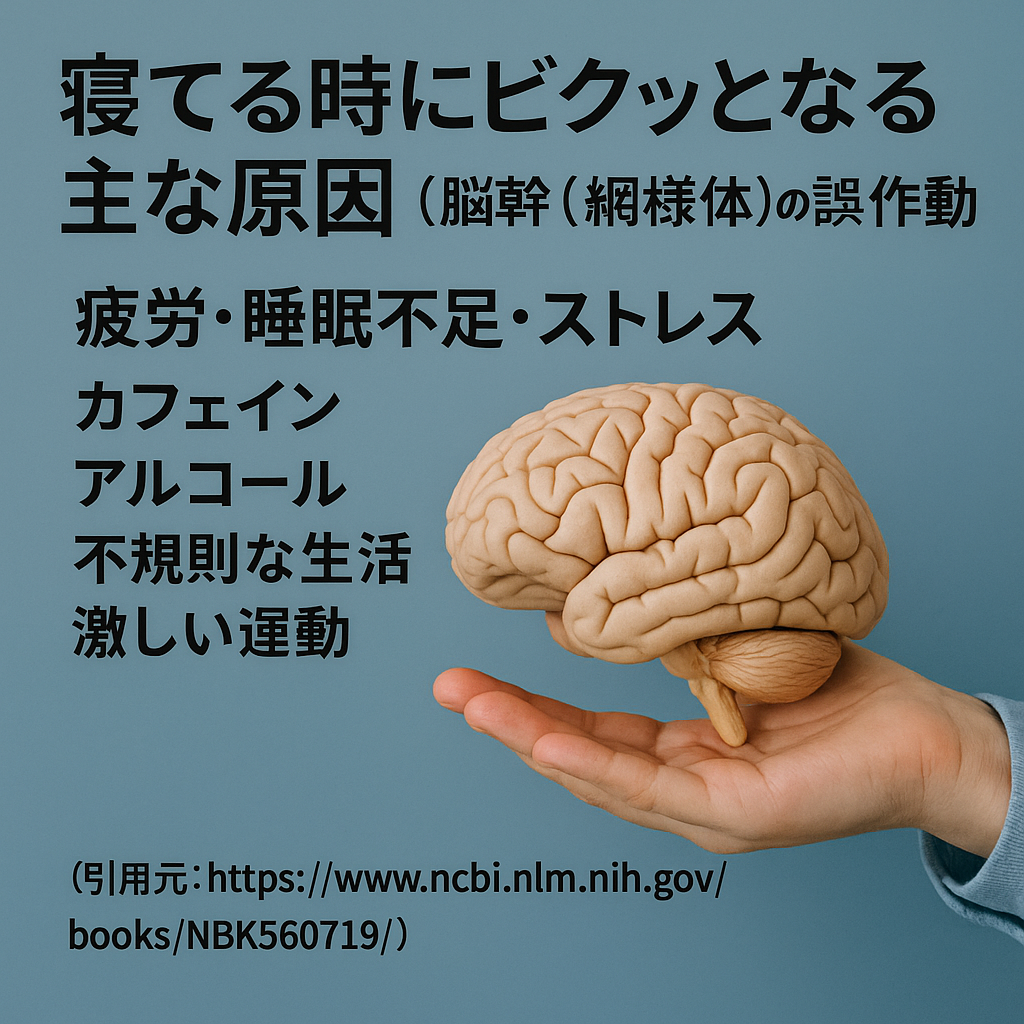

脳幹(網様体)の誤作動と神経の反応

寝入りばなに体がビクッと動く背景には、脳幹の網様体が関与していると考えられています。眠りに入る時、脳は覚醒状態から休息状態へ切り替わりますが、その移行の際に神経の伝達が一瞬うまく調整されず、筋肉が急に収縮してしまうことがあると言われています。

誘引因子とその仕組み

「疲労」や「睡眠不足」がたまると、脳の調整機能が乱れやすくなり、寝ている時にビクッとする現象が増えることがあるそうです。さらに「ストレス」が高いと、自律神経が過敏になり、筋肉の緊張が抜けにくくなるため起こりやすいと説明されています。

まとめと読者の安心材料

つまり、寝ている時にビクッとする原因は「脳の切り替えの誤作動」と「生活習慣の影響」が大きいとされています。ほとんどのケースでは心配のいらない自然な反応であり、誰にでも起こりうるものです。ただし、頻度が極端に多い場合や日常生活に強い影響がある時は、専門家に相談することで安心につながるでしょう。

#寝てる時にビクッ

#脳幹と睡眠

#入眠時ミオクローヌス

#生活習慣と睡眠

#安心できる睡眠知識

3.心配な症状の見分け方(病気との違い)

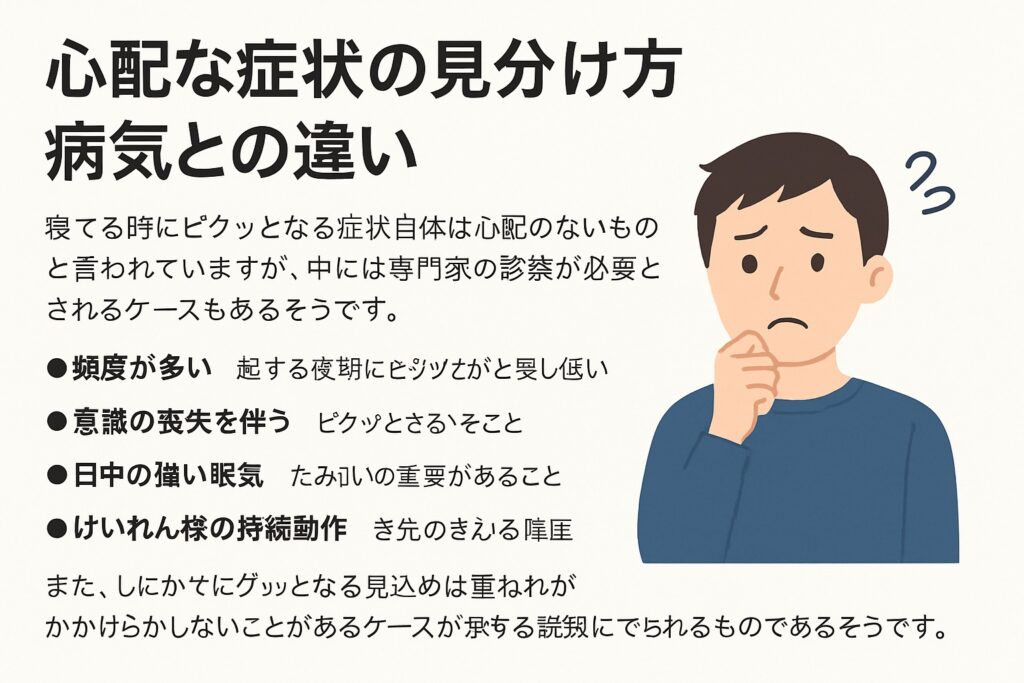

頻度が多いケース

寝ている時にビクッとなるのは多くの人が経験する自然な現象ですが、毎晩のように繰り返したり、1晩で何度も起こるような場合には注意が必要と言われています。単なる疲労や生活習慣の影響ではなく、神経の働きに関わる要因があるかもしれないと指摘されています。

意識の変化を伴う場合

通常の「寝ピク」では一瞬驚くだけで意識が保たれています。しかし、ビクッとした直後に意識が飛ぶような感覚や記憶が抜け落ちるような状態を伴う時は、てんかんなどの病気との関連が疑われるケースもあるとされています。

日中の強い眠気が続く場合

夜間の睡眠中に何度も体が反応して眠りが浅くなり、翌日に強い眠気が残る場合も要注意とされています。睡眠時無呼吸症候群など他の疾患と関連している可能性があるため、見過ごさないことが大切とされています。

けいれん様の持続動作

一瞬のピクッとした反応ではなく、手足や全身にけいれんのような持続的な動きが出る場合は、通常の入眠時ミオクローヌスとは区別されるべきだと言われています。この場合、神経系の病気の可能性も考えられるため、専門家に相談することが望ましいとされています。

#寝てる時にビクッ

#心配な症状

#病気との違い

#要相談のサイン

#睡眠と健康

4.今すぐできる対処法・セルフケア(具体的手順)

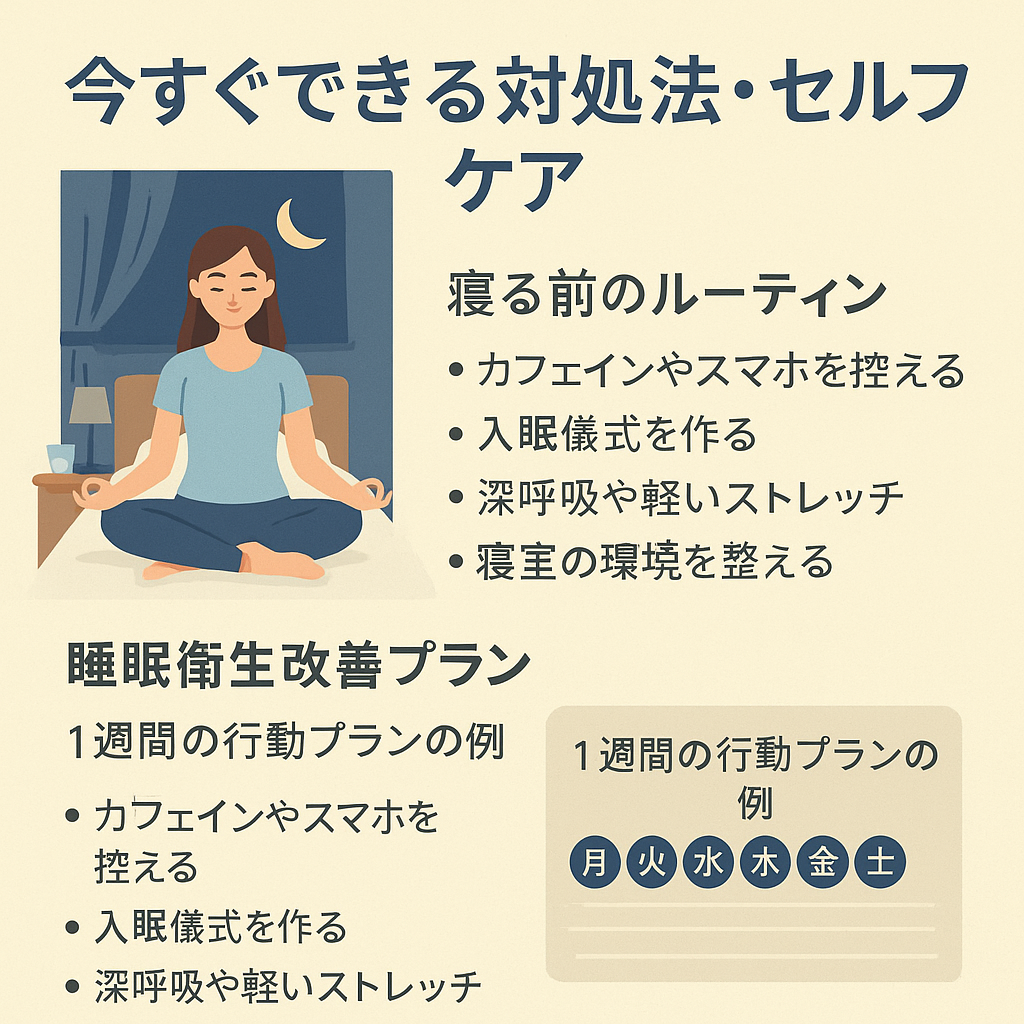

寝る前のルーティンを整える

寝てる時にビクッとなる現象を和らげるには、就寝前の行動を見直すことが大切だと言われています。まず「カフェイン」は夕方以降に控えると、脳の覚醒が抑えられて眠りに入りやすくなるとされています。また「スマホやPCの使用」を寝る直前まで続けると、ブルーライトが脳を刺激し、網様体の働きに影響を与える可能性があると考えられています。

さらに、軽くストレッチをしたり深呼吸を取り入れることで、自律神経のバランスが落ち着きやすくなるとも言われています。

入眠儀式を取り入れる

毎晩決まった行動を繰り返すことで、体に「眠る合図」を与えることができます。本を数ページ読む、温かい飲み物(ノンカフェイン)を飲む、アロマを使うなど、リラックスできる小さな習慣を積み重ねると、睡眠に入りやすいとされています。

7日間の睡眠衛生改善プラン例

1日目:寝る2時間前からカフェインを控える

2日目:就寝1時間前にスマホを机に置き、画面を見ないようにする

3日目:寝る前に深呼吸5回を習慣化

4日目:軽いストレッチを取り入れる

5日目:照明を暗めに設定して眠る準備を作る

6日目:同じ時間に布団に入ることを意識

7日目:寝室の温度や湿度を快適に整える

こうした小さな行動を1週間継続することで、睡眠の質が高まり、寝てる時にビクッとする頻度を減らせる可能性があると考えられています。

#寝てる時にビクッ

#セルフケア

#睡眠衛生

#入眠儀式

#生活習慣改善

5.受診の目安と医療機関の選び方

何科を選べばよいか

寝てる時にビクッとなる現象自体は多くが心配のないものですが、症状が強く出たり日常生活に影響がある場合は医療機関に相談した方が安心だと言われています。来院先としては「神経内科」や「睡眠外来」、または全般的に対応できる「総合内科」が候補になります。受診時には「起こる時間帯」「どれくらいの頻度で出るか」「同伴者が見た際の様子」などを整理して伝えると触診がスムーズに進みやすいです。

検査の流れと安心材料

来院するとまずは問診で生活習慣や症状の経過を確認され、その後必要に応じて「睡眠ポリグラフ検査(脳波や呼吸の測定)」などが行われることがあるそうです。

よくある質問(FAQ)

- 薬で改善できる?

→一部のケースでは薬が使われることもありますが、基本は生活習慣の改善が勧められているそうです。 - 子どももなるの?

→子どもでも「寝ピク」は見られることがあり、多くは成長に伴い落ち着くと言われています。 - 予防はできる?

→睡眠リズムを整え、ストレスや疲労をためすぎないことが予防につながると考えられています。

記事の最後には「セルフケアの方法」「睡眠環境の整え方」など関連コンテンツへの内部リンクを設置し、さらに詳しい情報へ誘導するとユーザーにとって役立ちやすくなります。

#寝てる時にビクッ

#医療機関の選び方

#受診の目安

#睡眠外来

#安心できる相談