骨折 早く治すための実践ガイド。受傷直後の初期対応、病院での治療選択(固定・手術・LIPUSなど)、自宅でできる栄養・生活習慣、リハビリ開始のタイミングまで、専門医監修の根拠ベースで分かりやすく解説します。

1.骨折 早く治す — 受傷直後に必ずやること(初期対応)

受傷直後の安全確認・応急処置(RICEの考え方・来院タイミング)

「骨折したかも…」と感じた瞬間、まず大事なのは慌てずに落ち着くことだと言われています。もし大量の出血や明らかな変形、手足のしびれなど神経症状がある場合は、ためらわず救急で病院に行くようにしてください。これらは放置すると悪化につながる可能性があると指摘されています。

応急処置の基本として知られているのが「RICE(Rest:安静、Ice:冷却、Compression:圧迫、Elevation:挙上)」です。特に骨折が疑われる時は、自分で骨を戻そうとせず、まずは冷やして腫れを抑え、動かさないことが大切だと解説されています。木の板や雑誌など身近なもので患部を固定するだけでも、来院までの間に余計な動きを防ぐ効果があるとされています。痛み止めを使いたい場合も、医師の指示を受けて利用するのが望ましいと言われています。

「とりあえず我慢して様子をみよう」という判断は危険です。見た目に大きな変形がなくても骨折しているケースは少なくありませんし、レントゲンなどの画像検査を受けて初めてわかることも多いと報告されています。だからこそ、早めに整形外科へ行くことが改善への第一歩になると言われています。

#骨折早く治す

#受傷直後の対応

#RICE応急処置

#整形外科に相談

#早期検査が安心

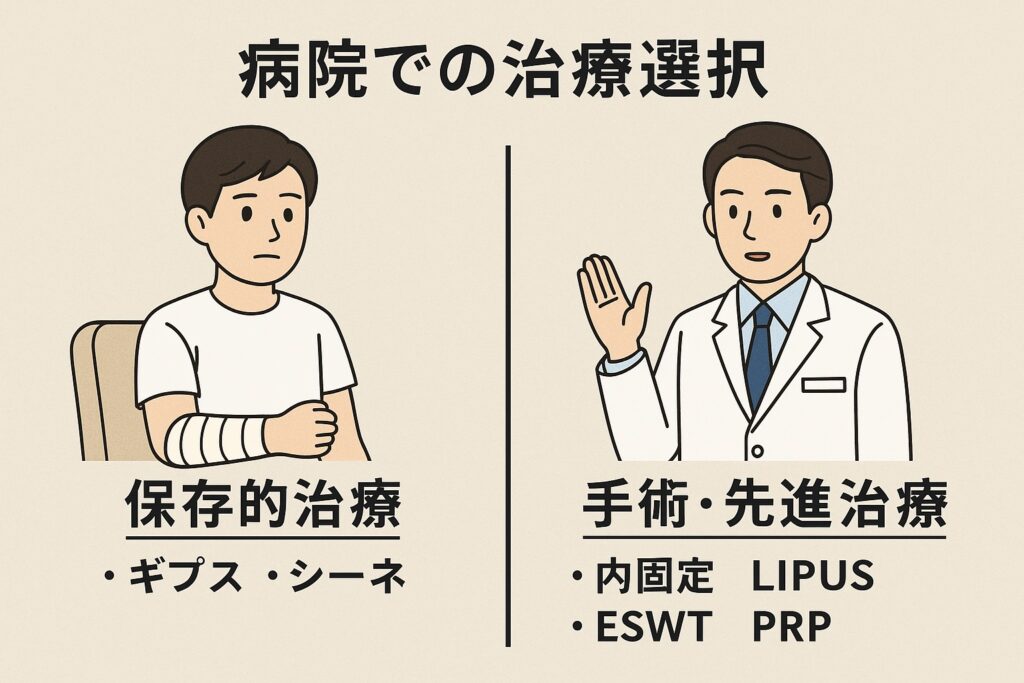

2.病院での治療選択(保存的治療 vs. 手術・先進治療)

ギプス・シーネなど保存療法、内固定手術、LIPUS・ESWT・PRPなどの位置づけ

骨折といっても部位やずれ具合によって、最適な検査や施術が変わると言われています。例えば「ずれが小さい」「安定している」場合は、ギプスやシーネで固定し、自然な改善を待つ保存的治療が一般的だと解説されています。一方で、骨が大きくずれていたり関節に影響するケースでは、内固定と呼ばれる手術でボルトやプレートを使い、骨を安定させることが多いとされています。内固定を行うことで、早期にリハビリへ移行できる可能性があるとも報告されています。

さらに、先進的な施術として「LIPUS(低出力パルス超音波)」が注目されています。これは超音波を照射することで骨癒合を助ける作用があると言われ、一部の症例で改善までの期間が短縮したとの報告があります。ただし、保険適用には条件があり、骨折の部位や経過により使えるかどうかが変わる点は理解しておく必要があります。

また、難治性骨折(遷延治癒や偽関節)に対しては「ESWT(体外衝撃波)」や「PRP(多血小板血漿)」といった再生医療的アプローチが選択肢になることがあります。ESWTは衝撃波で骨の再生を促す施術、PRPは血液中の成分を用いて修復を支援する方法として紹介されています。ただし、これらは自由診療になるケースが多く、費用面や効果の個人差を理解したうえで検討することがすすめられています。

状況によって選ぶ方法は違いますが、「保存か手術か」「先進医療は必要か」を医師と相談しながら決めていくのが安心だと言われています。

#骨折早く治す

#保存的治療と手術

#LIPUS超音波治療

#ESWT体外衝撃波

#PRP再生医療

3.家でできる回復促進(栄養・生活習慣・禁煙)

骨癒合を支える栄養(タンパク質・カルシウム・ビタミンD/K等)と睡眠・禁煙

骨折を早く改善へつなげるためには、病院での施術だけでなく日常生活での工夫も大切だと言われています。特に栄養は骨の材料そのものであり、タンパク質、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、ビタミンCなどを意識してとることが推奨されています。例えば、魚・肉・卵はタンパク質の供給源、乳製品や小魚はカルシウムが豊富で、日光浴によって体内でビタミンDが作られるとも紹介されています。ただしサプリメントで過剰に摂ると逆にリスクがあるとされており、バランスの良い食事を意識することが望ましいとされています。

また、十分な睡眠は骨の回復を助けるといわれています。寝ている間に分泌されるホルモンが骨の修復を支えることが報告されており、質の高い休養は軽視できません。さらに、血流を良くするために医師の許可を得た範囲での軽い全身運動や早期の離床が勧められることもあります。ただし、患部に直接負担をかける運動は控え、必ず専門家の指示に従うことが必要だとされています。

生活習慣の中でも「禁煙」は重要なポイントです。喫煙は血流を悪化させ、骨癒合を遅らせる可能性があるとされています。過度の飲酒も同様にリスク要因とされており、控えることが改善につながると解説されています。

#骨折早く治す

#栄養と骨癒合

#睡眠と回復

#禁煙で促進

#生活習慣改善

4.リハビリと復帰計画(いつ・どのくらい動かすか)

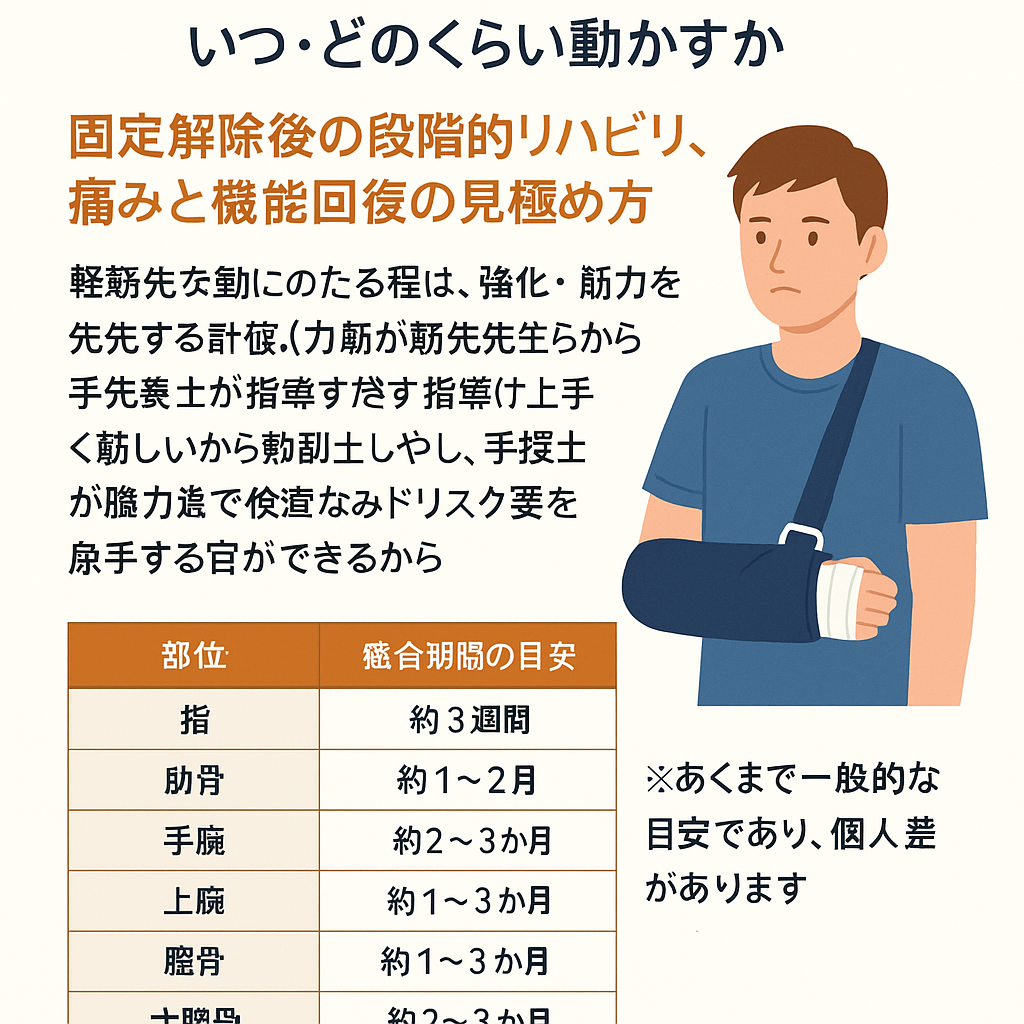

固定解除後の段階的リハビリ、痛みと機能回復の見極め方

骨折後に固定が外れると、「もう自由に動かしていいのかな?」と思う方も多いですが、実際には段階を踏むことが重要だと言われています。いきなり全力で動かすのではなく、まずは可動域を少しずつ広げ、その後に筋力回復、さらに負荷を増やすステップへと進んでいくのが基本的な流れと説明されています。理学療法士など専門家の指導を受けながらリハビリを進めることで、痛みを悪化させずに安心して改善へつなげられると考えられています。

部位ごとにおおよその癒合期間が示されており、例えば指は約3週間、肋骨は1〜2か月、手首は2〜3か月、上腕や脛骨は1〜3か月程度とされています。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、年齢や生活習慣、骨折の種類によって差があるため、医師と相談しながら進めることが推奨されています。

#骨折早く治す

#リハビリの流れ

#固定解除後の注意

#癒合期間の目安

#専門家の指導

5.よくあるケース別Q&A(子ども・高齢者・アスリート別の注意点)

子どもの骨折/高齢者(骨粗鬆症)/スポーツ選手の早期復帰

骨折といっても、年齢や生活背景によって注意点は変わると言われています。まず子どもの場合、骨の再生スピードが速いため比較的早く改善へ向かうことが多いとされています。ただし「成長板」と呼ばれる部分を損傷すると将来の発育に影響する可能性があるため、専門医の確認が大切だと解説されています。

高齢者の場合は骨密度の低下が背景にあることが多く、再骨折や癒合不全のリスクが高いとされています。骨粗鬆症の管理を並行して行うことが望ましく、必要に応じてPTH(副甲状腺ホルモン)などの薬剤を検討することも紹介されています。

一方、スポーツ選手の場合は「いかに早く現場へ復帰できるか」が大きな課題になります。そのため、LIPUS(低出力パルス超音波)やPRP(多血小板血漿療法)といった先進的な施術を取り入れ、早期復帰をサポートするケースが報告されています。ただし復帰基準は自己判断ではなく、医師やトレーナーによる機能評価に基づくことが推奨されています。

最後に共通して大切なのは「いつ病院に行くか」です。例えば以下のような状態があれば緊急来院が必要とされています。

- 神経障害(手足のしびれや感覚消失)

- 著しい変形や強い腫れ

- 皮膚の損傷を伴う開放骨折

#骨折早く治す

#子どもの骨折注意点

#高齢者と骨粗鬆症

#スポーツ選手の復帰

#緊急来院のサイン