右肩の痛み 病気のサイン:単なる肩こりか内臓や心臓などの重大疾患かを症状別に整理。痛みの出方・伴う症状・セルフチェックと受診目安、病院での検査・治療までを簡潔に解説します。

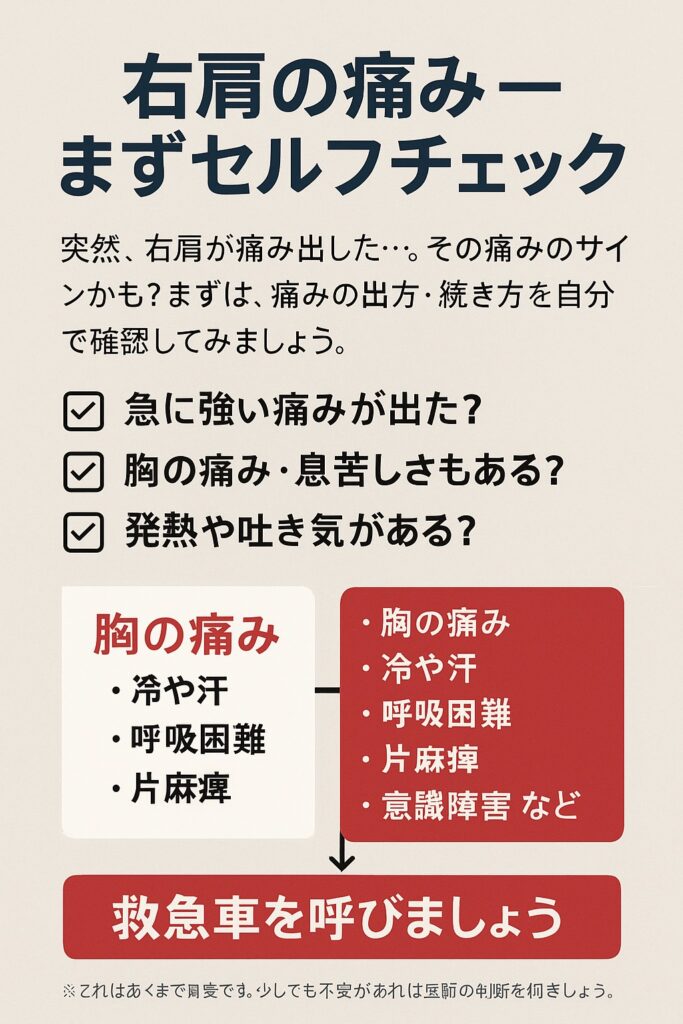

1.【早見】右肩の痛み — まずセルフチェック

「右肩が急に痛み出したけど、これってただの疲れ?それとも病気のサイン?」と不安になることがありますよね。そんなときに役立つのが、セルフチェックの視点です。右肩の痛みは、筋肉のこわばりや姿勢の影響で起こることもあれば、心臓や胆のうなどの内臓からの関連痛の可能性もあると言われています。

痛みの出方で見るセルフチェックリスト

- 突然、強い痛みが出てきたか?

- 胸の痛みや息苦しさが同時にあるか?

- 発熱や吐き気を伴っていないか?

これらの質問に「はい」が多い場合、単なる肩こりではなく、体の中で別の問題が起きている可能性があると指摘されています。特に「胸痛」「冷や汗」「呼吸困難」「片側のしびれ」「意識のもうろう感」といった症状を伴うときは、緊急サインとして注意が必要だと考えられています。

緊急性が高いサイン

・胸痛が強い

・冷や汗が止まらない

・呼吸が苦しい

・片方の手足がしびれる、力が入らない

・意識がぼんやりする

これらはいずれも「救急搬送が検討される症状」と言われています。少しでも不安を感じるなら、ためらわずに119へ連絡することがすすめられています。

知っておきたい注意点

「肩の痛み=必ず重大な病気」と断言はできませんが、危険なサインを見逃さないことが大切です。記事内で紹介しているセルフチェックはあくまで目安ですので、不安が続く場合は早めに医師に相談することが安心につながると考えられています。

#右肩の痛み

#病気のサイン

#セルフチェック

#緊急受診の目安

#健康リスク管理

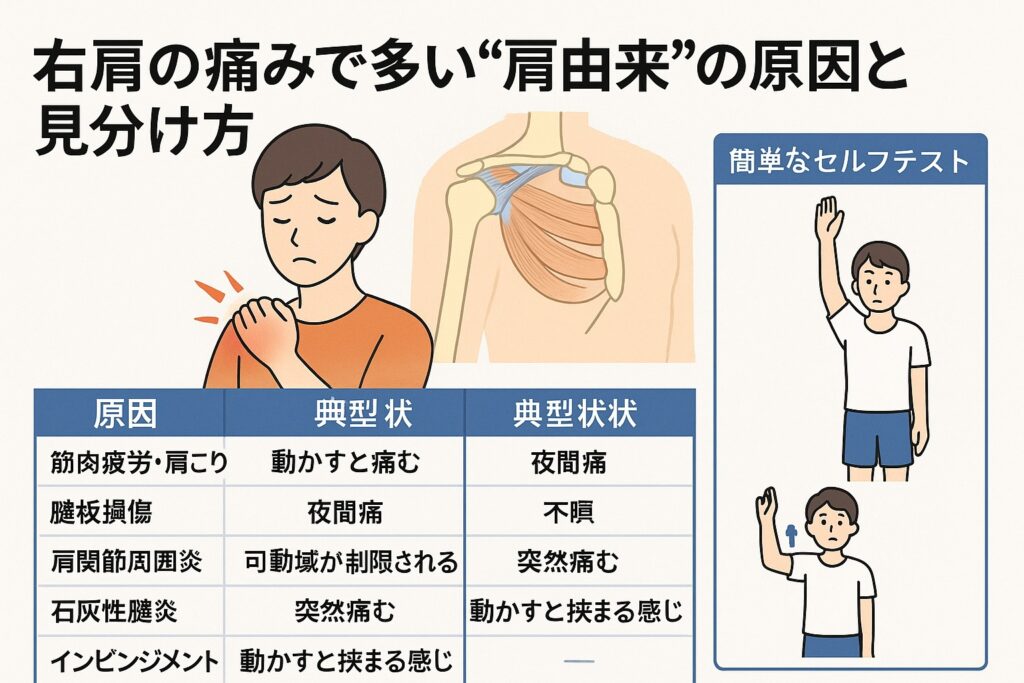

2.右肩の痛みで多い“肩由来”の原因と見分け方

右肩の痛みは、肩関節や周囲の筋肉・腱に原因があるケースが多いと言われています。特に整形領域でよく見られるのは「筋肉疲労や肩こり」「腱板損傷(ローテーターカフ損傷)」「肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)」「石灰性腱炎」「インピンジメント症候群」などです。

代表的な肩の疾患と典型症状

- 筋肉疲労・肩こり:長時間のデスクワークや猫背姿勢で筋肉が硬くなり、動かすと鈍い痛みを感じやすいと言われています。

- 腱板損傷(ローテーターカフ損傷):夜間痛が特徴的で、横になったときや特定の方向に腕を動かすと強い痛みが出ることがあるそうです。

- 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩):関節の可動域が徐々に制限され、服を着替える動作や後ろに手を回す動作が難しくなると説明されています。

- 石灰性腱炎:石灰沈着が炎症を起こし、突然の激しい痛みによって腕を動かせなくなることがあるとされています。

- インピンジメント症候群:腕を上げるときに骨と腱がぶつかり、挟まるような痛みが出るケースが多いと考えられています。

簡単にできるセルフテスト

「腕をまっすぐ上げられるか」「後ろに手を回して腰や背中に触れられるか」を試すことで、痛みの原因をある程度見分けられることがあると言われています。例えば、腕を途中までしか上げられなかったり、背中に手を回したときに強い痛みが走る場合は、肩関節周囲炎や腱板損傷の可能性が示唆されています。ただし、あくまで目安であり、症状が続くときは医師による触診や画像検査が必要とされています。

まとめ

右肩の痛みが肩そのものに由来する場合、動かしたときの痛み方や夜間の症状などが判断のヒントになると考えられています。セルフテストで異常を感じたときは、早めに専門医へ相談することが安心につながると言われています。

#右肩の痛み

#肩こりと腱板損傷

#四十肩五十肩

#石灰性腱炎

#インピンジメント

3.右肩の痛みが「内科的/重大疾患」のサインである場合

右肩の痛みは肩の関節や筋肉だけでなく、心臓や胆のう、肺といった臓器からの“関連痛”として出ることがあると言われています。特に急に強い痛みが出たり、全身の症状を伴うときには注意が必要です。

心疾患による放散痛

狭心症や心筋梗塞では胸の痛みと同時に、右肩や腕に痛みが広がるケースがあると言われています。典型的には左側に出やすいものの、右側にも現れることがあると報告されています。胸の圧迫感や冷や汗、息切れを伴う場合は、救急搬送を検討することが望ましいとされています。

胆のうや胆石による関連痛

脂っこい食事を摂ったあとに右肩甲骨の周囲へ痛みが走り、吐き気や発熱を伴う場合は、胆のうや胆石による痛みの可能性があると指摘されています。これらは消化器内科領域で確認されることが多く、繰り返す場合は早めの来院がすすめられています。

肺や胸膜・肋骨疾患による痛み

気胸や肺炎、あるいは肋骨の炎症などでも右肩の痛みが関連して出ることがあるとされています。呼吸に合わせて痛みが強くなる、発熱や咳を伴うときは、呼吸器内科での触診や検査が推奨されています。

受診の目安と行動指針

「肩の痛みだけど、なんとなくおかしい」と感じたら、その直感は大切です。胸痛や呼吸困難、発熱や吐き気を伴う場合は救急要請を視野に入れた方がよいと考えられています。不安が続くなら自己判断で様子を見ず、医師のチェックを受けることが安心につながると説明されています。

#右肩の痛み

#重大疾患のサイン

#心臓と胆のうの関連痛

#肺や胸膜の病気

#受診の目安

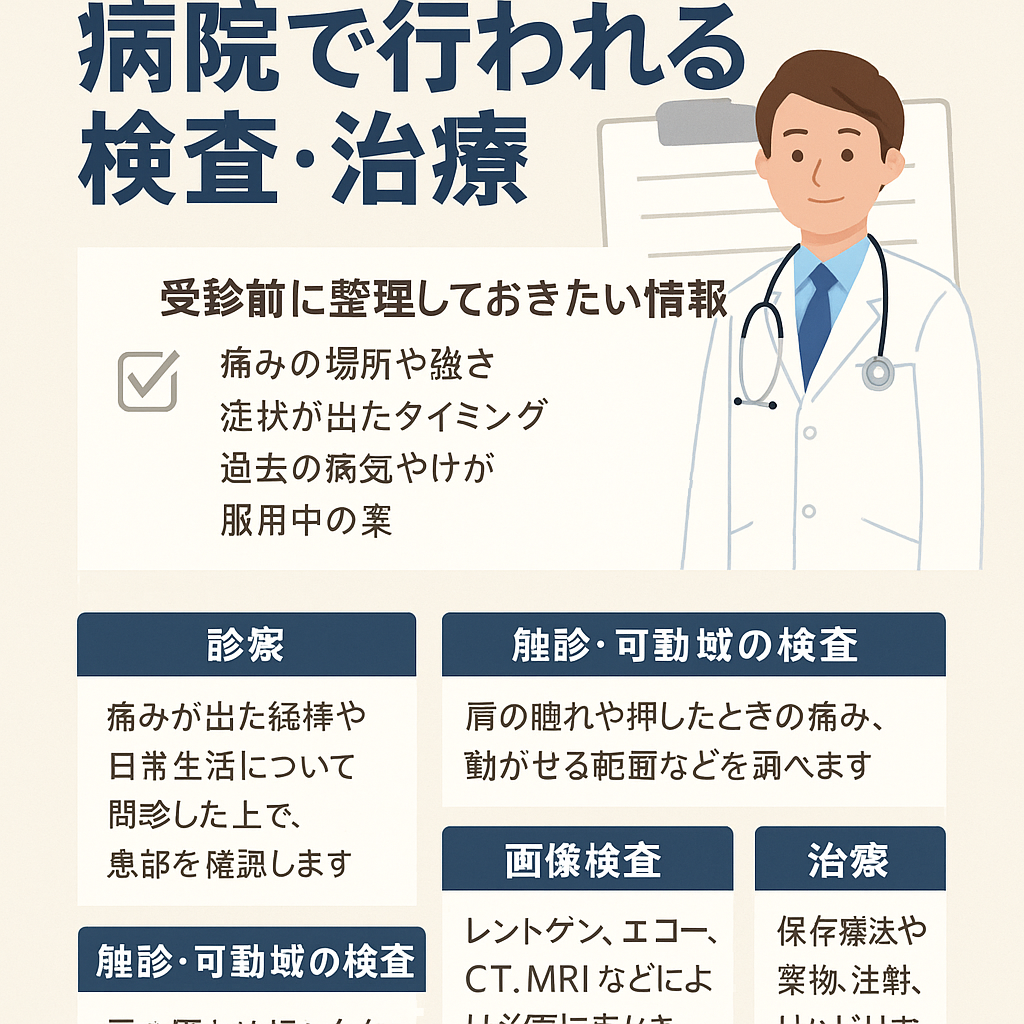

4.診断の流れと病院で行われる検査・治療

右肩の痛みで来院したとき、病院ではどんな流れで検査や施術が進むのか気になる方も多いと思います。ここでは受診前に知っておきたい基本的な流れを整理しました。実際の流れは症状や病院によって異なる場合がありますが、一般的なプロセスとして参考にしてください。

診察で聞かれること

まず医師から、痛みが出始めたタイミングや生活習慣、過去のケガや既往歴などを聞かれると言われています。どんなときに痛みが強くなるのか、夜間痛があるかどうかなども大切な情報です。服用中の薬や体の不調をあらかじめメモにしておくとスムーズに説明できます。

触診・可動域の検査

次に肩の腫れや押したときの痛み、腕を動かせる範囲(可動域)を確認する触診が行われることが多いとされています。例えば、腕を上げる動作で痛みが出るか、後ろに回したときの可動制限があるかどうかで、肩由来か内科的な要因かを見極めるヒントになると言われています。

画像検査・心電図・血液検査

症状に応じて、レントゲンやエコー、CT、MRIといった画像検査が実施されることがあります。これにより骨・関節・腱の損傷や炎症を確認できると考えられています。また、心疾患の疑いがある場合は心電図や血液検査も行われるとされ、胆のうや肺に原因があるかどうかを見分ける手助けになります。

治療の選択肢(保存療法から手術まで)

検査結果に基づき、保存療法(安静や湿布)、薬物投与、注射、リハビリ、そして必要に応じて手術が提案される場合があるとされています。軽い症状なら生活習慣の見直しやストレッチが中心になることもありますし、重度の場合は手術を検討することもあると言われています。

受診前のチェックリスト

来院の際には、次のような情報を準備しておくと診察がスムーズになります。

- 痛みの部位と強さ

- 初めて痛みを感じたタイミング

- 過去の病気やケガの履歴

- 服用中の薬の名前

これらを整理して伝えるだけで、医師が的確に触診や検査を進めやすくなると考えられています。

#右肩の痛み

#診察の流れ

#検査と治療

#受診前チェックリスト

#安心して病院へ

5.家でできる応急処置と再発予防

右肩の痛みをやわらげたり、再発を防ぐためには自宅でできるセルフケアが役立つと言われています。ここでは、症状が軽い場合に試せる応急的な工夫や、再び同じ痛みを繰り返さないための予防ポイントを紹介します。

冷却と温めの使い分け

急に強い痛みや腫れが出た直後は、氷や保冷剤で冷やすことが有効とされています。一方で、慢性的なこわばりや肩こりタイプの痛みには温めが筋肉の血流を良くし、楽になることが多いと言われています。状況に応じて冷却と温熱を切り替えるのがポイントです。

安静の仕方

痛みが強いときは無理に動かさず、腕を軽く支えるようにして肩の負担を減らすと良いとされています。ただし完全に固定しすぎると可動域が狭くなるため、日常生活に支障が出ない範囲での安静を心がけると安心です。

簡単なストレッチと姿勢改善

痛みが落ち着いたら、軽いストレッチを取り入れると再発予防につながるとされています。肩をすくめて下ろす運動や、壁に手をついて胸を開くストレッチが簡単でおすすめです。また、デスクワーク時には前かがみ姿勢を避け、背筋を伸ばして左右均等に負担をかけるように意識しましょう。

仕事中の工夫(右手偏重の人向け)

右手だけに負担をかけないため、荷物を持つときに左右を交互に使ったり、マウス操作を短時間だけ左手に変えるなどの工夫も効果的だと言われています。ちょっとした工夫で再発を防ぎやすくなります。

運動再開の目安

「いつから運動を再開していいのか」と悩む方も多いですが、痛みが軽減し、腕を上げ下げしても違和感がない状態が目安とされています。違和感や強い痛みが残る場合は無理せず、専門医に確認してから再開することが安心につながります。

#右肩の痛みケア

#冷却と温熱の使い分け

#姿勢改善とストレッチ

#再発予防の工夫

#運動再開の目安