脛とは、膝から足首までの部位「すね/はぎ」の漢字表記としての意味や読み方、構造、痛みの原因と対策を詳しく解説。脛の痛みで悩む人にも、漢字・語源に興味がある人にも役立つ内容満載です。

1.脛(すね/はぎ)とは何か

漢字「脛」の読み方と意味の広がり

「脛」という字は、日本語で「すね」や「はぎ」と読まれています。一般的には膝から足首にかけて前面にある部分を指し、日常会話では「すね」と表現されることが多いです。一方で、古くの表現では「はぎ」とも呼ばれており、文学や古典の中に登場することもあると言われています(引用元:モジナビ、語源由来辞典)。

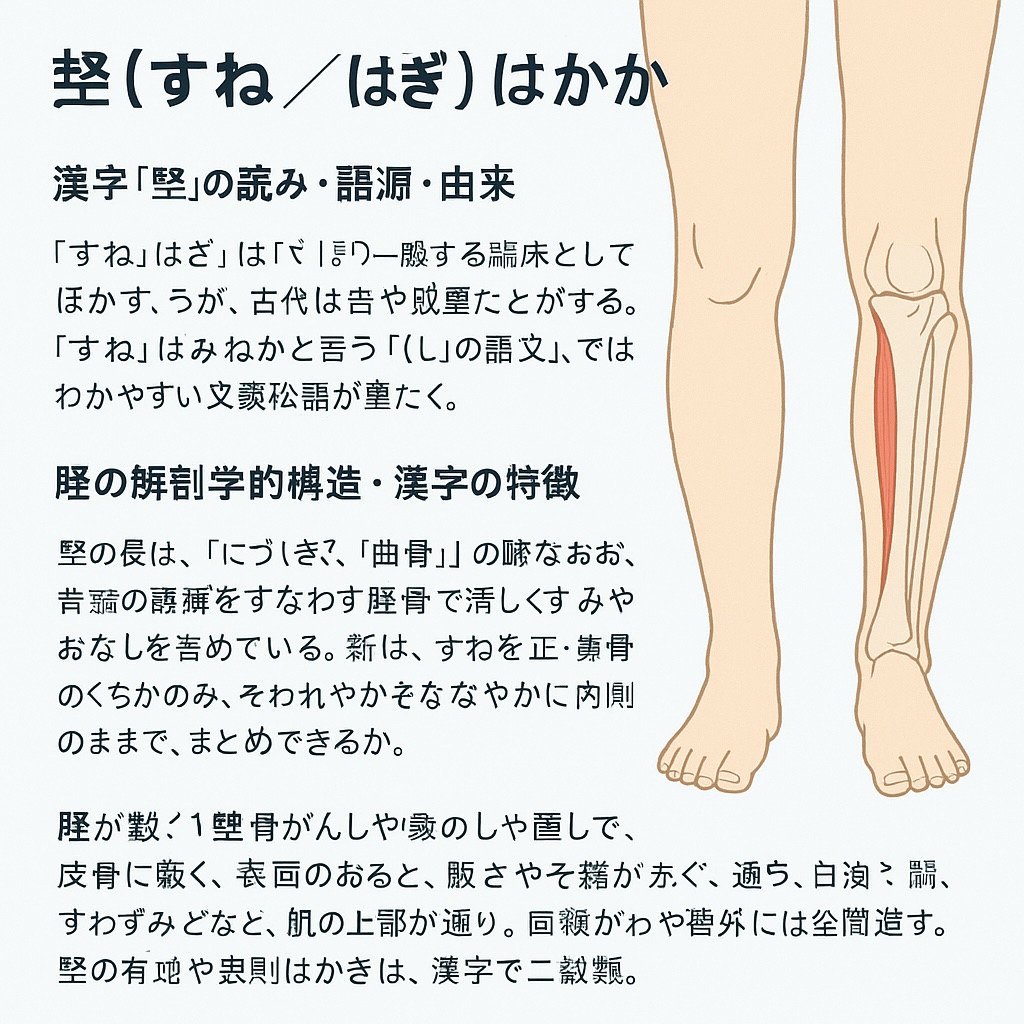

脛の解剖学的構造

解剖学的に見ると、脛は「脛骨」と「腓骨」という二本の骨に支えられています。前側には前脛骨筋が走行し、歩行やつま先を上げる動きに関わります。後側や内外側には腓腹筋やヒラメ筋などの筋肉があり、足全体の動きとバランスを支える重要な部位だと言われています(引用元:大阪ハイテクノロジー専門学校)。

言葉の由来と歴史的背景

「脛(すね/はぎ)」という言葉は、古代から体の部位を表す言葉として使われてきました。語源由来辞典によると、「すね」は古くは「すぬ」と呼ばれ、足の前面を示す表現が転じて今の形になったと考えられています。また「はぎ」は万葉集などにも登場し、当時は詩的な意味合いを持って使われたと言われています(引用元:語源由来辞典)。

漢字としての特徴

「脛」という漢字は「にくづき(⺼)」を部首に持ち、体の部位を示す字であることが分かります。画数は12画で、漢字検定では準1級レベルに出題されることもあります。書き順や構造を理解することで、正しい漢字知識として学習に役立つと言われています(引用元:モジナビ)。

#脛 #すね #はぎ #語源 #解剖学

2.「脛」に関する慣用句・文学・文化的な用法

脛をめぐる慣用句

「親の脛をかじる」という表現は、親の経済的な支援に頼り続けて自立していない様子を指す言葉としてよく使われています。また「脛に傷を持つ」という慣用句は、誰にも言えない過去や弱みを抱えている状態を示すと言われています。これらは日常会話や文章に登場する場面も多く、比喩的に人の生き方や心情を表すのに便利な言い回しとされています(引用元:BAILA)。

文学・詩歌での使用例

古典文学や和歌の中でも「すね」「はぎ」という言葉は登場しています。万葉集では「はぎ」として脚部を詠んだ歌が見られ、時代を超えて体の一部を象徴的に描写する役割を果たしてきたと考えられています。また、現代小説や詩の中でも「すねの細さ」や「脛の痛み」といった描写は、人間の弱さや生活の一場面を表現する手段として使われることがあるようです。

比喩的・文化的な影響

脛は比喩的な表現にもしばしば使われます。たとえば「弁慶の泣きどころ」という言い回しは、どんなに強い人でも必ず弱点があるという意味を持ち、文化的に広く浸透しています。実際に脛の前面は骨が皮膚のすぐ下にあり、ちょっとぶつけただけでも強い痛みを伴うため、その特徴が言葉として定着したと考えられています(引用元:大阪ハイテクノロジー専門学校)。

#脛 #慣用句 #文学 #文化 #弁慶の泣きどころ

3.脛が痛む・違和感があるとき:原因と症状

スポーツによるシンスプリントや筋肉の過負荷ランニングやジャンプ動作を繰り返すと、脛の前面や内側に痛みが出ることがあります。特に「シンスプリント」と呼ばれる状態は、前脛骨筋や後脛骨筋に過度の負担がかかることで発生すると言われています。部活動やマラソン練習の場面で多く見られる症状で、休息や体の使い方の工夫が重要だと考えられています(引用元:リハサク、理学ボディ)。外的要因による負担脛の違和感は筋肉の張りやけいれん、疲労だけでなく、靴や地面の状態も影響すると言われています。クッション性の低い靴や硬い路面での運動は、脛骨に大きな負荷を与えやすいと考えられています。また、姿勢や歩き方のクセも痛みの一因になる場合があるようです(引用元:理学ボディ、いしゃ直行)。痛みが出やすい動きやタイミング脛の痛みは、特定の動作やタイミングで強く現れるケースが多いとされています。たとえば、歩行中の蹴り出しやランニング後半、つま先を上げたときなどです。筋肉の疲労や血流不足により一時的に痛みが増すことも報告されています。こうした特徴を知ることで、自分の体のサインに早く気づけると言われています(引用元:理学ボディ)。

#脛 #シンスプリント #前脛骨筋 #スポーツ障害 #靴選び

4.脛の痛みの対策・ストレッチ・ケア方法

ストレッチで筋肉をほぐす

脛の前面にある前脛骨筋や後脛骨筋は、歩行やランニングで繰り返し使われるため硬くなりやすいと言われています。例えば、椅子に座ってつま先を手前に引き寄せる動きは前脛骨筋を伸ばすのに役立ちます。また、壁に手をついてふくらはぎを後ろに伸ばすストレッチは、腓腹筋やヒラメ筋の柔軟性を高める方法として紹介されています(引用元:リハサク、さかぐち整骨院)。

マッサージや冷却で炎症をケア

強い運動の後に脛が熱を持つ場合、冷却やアイスマッサージを行うと炎症が落ち着くとされています。特にシンスプリントが疑われるときは、冷却を短時間繰り返すことで負担を和らげやすいと言われています(引用元:リハサク)。

靴やインソールで外部からサポート

靴の選び方も大きなポイントです。クッション性が不足している靴やサイズが合っていないものは、脛への負担を増やすことにつながります。インソールを使い衝撃を吸収する工夫は、脛をサポートする手段のひとつだとされています(引用元:ウェルネス)。

運動量の調整と休息の重要性

ストレッチや冷却だけでなく、運動量をコントロールし休息を取ることも欠かせません。急に走行距離を増やしたり、連日激しいトレーニングを行うと脛に過剰なストレスがかかりやすいと考えられています。再発を防ぐためには、段階的な運動強度の調整がすすめられています(引用元:リハサク)。

#脛の痛み #ストレッチ #シンスプリント #靴の選び方 #セルフケア

5.脛を強く・健康に保つための習慣とトレーニング

筋力トレーニングで安定性を高める

脛の健康を維持するためには、前脛骨筋やふくらはぎの筋肉を鍛えることが大切だと言われています。たとえば、つま先を上げ下げする「トゥーレイズ」は前脛骨筋に刺激を与える運動です。また、ふくらはぎの筋肉を鍛える「カーフレイズ」も足首の安定に役立つと考えられています。さらに、片足立ちでバランスを取る運動は、足裏や足首全体の安定感を養う方法として知られています。

柔軟性を保つストレッチ習慣

筋肉を柔らかく保つことも忘れてはいけません。運動後や入浴後にふくらはぎやすね周りを軽く伸ばすだけでも、筋肉の柔軟性が維持しやすいと言われています。特に前脛骨筋を伸ばすストレッチは、座って足の甲を伸ばすだけで簡単に取り入れられるため、日常生活に組み込みやすい習慣です。

年齢や成長期ごとの注意点

子どもの成長期では骨や筋肉が発達段階にあるため、過度な負担をかけないことが重要だとされています。スポーツ選手の場合は練習量が多いため、疲労の蓄積に注意が必要です。高齢者では筋肉量の減少やバランス感覚の低下が進みやすく、無理のない範囲で継続的に取り組むことがすすめられています。

栄養と生活習慣で体をサポート

脛を含む下肢の健康には、食事や生活習慣も深く関わります。カルシウムやビタミンDは骨の強さに関与すると言われ、タンパク質は筋肉の維持に欠かせません。さらに、十分な睡眠や休息を取ることで、体の回復力を高めることができると考えられています。

#脛 #筋力トレーニング #ストレッチ習慣 #成長期ケア #生活習慣