肋間神経痛 レントゲンでわかるかどうかを解説。レントゲンで見える異常・見えない原因、他疾患との鑑別、検査の流れ、注意点、対処法まで、専門的にまとめました。

1.肋間神経痛とレントゲンの関係:結論と誤解

レントゲンでは神経痛そのものは写らない理由

ねえ、肋間神経痛って、レントゲンで「これが痛みの原因です」と見えるかどうか、気になるよね?実は、多くの専門家は「レントゲンで肋間神経痛そのものを写すことはできない」と言われています。

なぜかというと、X線(レントゲン)は骨や硬い構造物を透かしてとらえるのが得意なんだけど、神経の炎症や刺激、微小な浮腫(むくみ)といったやわらかい組織の変化は写りにくいためです。 引用元:Alaise整骨院の記事では、「神経の炎症や刺激は X 線では捉えにくく、骨や臓器などの構造的変化しか確認できないから」だと説明されています。 引用元:turn0search4

だから、あなたが「レントゲンで異常なし」と言われたとしても、痛みがないことを意味するわけではないんですね。

レントゲン検査が果たす役割(除外診断、構造確認)

じゃあ、レントゲンを撮る意味なんてないの?というと、そういうわけでもありません。実は、レントゲンはあくまで除外診断や構造的な異常チェックという役割を担っていることが多いと言われています。

例えば、肋骨の骨折・ひび・変形や、胸膜・肺・胸郭の異常・腫瘍など、「骨や臓器の構造変化」が原因で痛みを引き起こしているケースは、レントゲンで写る可能性があります。 引用元:Alaise整骨院の記事「レントゲンを撮影することで肋骨の骨折やひび、肺や胸膜の病変、肋骨の変形などは画像上に現れる可能性がある」 引用元:turn0search4

さらに、レントゲンで「明らかな構造的異常がない」と判断されると、「大きな骨の問題はなさそうだ」という安心材料になることもあります。ただし、専門家はこの「異常なし」は、「大病がない可能性が高い」という意味合いであって、「痛みがない状態」を断言するものではないと述べています。 引用元:Kasai整骨院ブログでは「実際、レントゲンなどの検査で異常なしとされる原発性肋間神経痛は、肋骨周辺の筋緊張が症状の引き金になっていることが多い」などの説明があります。 引用元:turn0search0

つまり、レントゲンは「痛みの直接証明には使えないけど、見落としてはいけない構造的な異常を除くためには有用」というスタンスで理解しておくのが現実的だと言われています。

#肋間神経痛 #レントゲン #除外診断 #構造異常 #神経炎症

2.レントゲンで写る可能性がある異常・所見

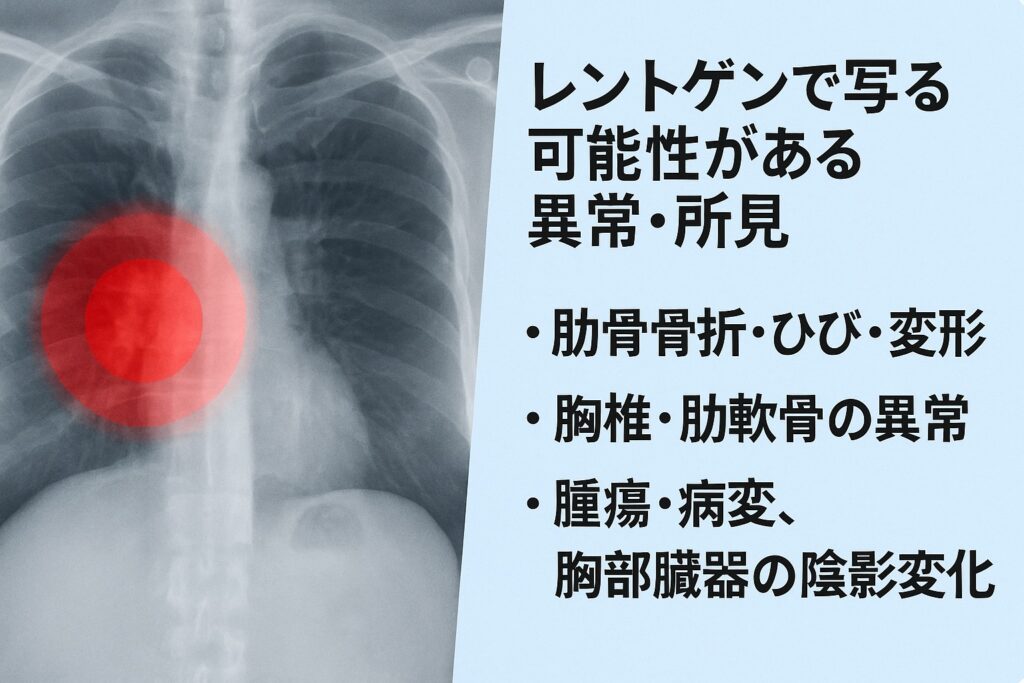

肋間神経痛でレントゲンを撮ると、神経そのものは写らないけれど、「写る可能性がある異常」がいくつかあります。ここでは代表的なものを順番に見ていきましょう。

肋骨骨折・ひび・変形

まず思い浮かぶのは、肋骨の骨折・ひび・変形。転倒や外力のあと、胸部に強い痛みが残るようなケースでは、レントゲンで骨の亀裂やずれ、端のギザギザ部分などが確認されることがあります。

ただし、X線検査は骨折を必ず捉えられるわけではないと言われています。特に亜脱臼・ひび割れ程度のものは見落とされがちで、時には後日再撮影でようやく確認される例も報告されています。 引用元:寺元記念病院 症例紹介では「胸部単純写真で異常なしとされたが、再検査で肋骨骨折が明らかになった」例が紹介されています。 引用元:turn0search9

また、古い骨折部では骨硬化や仮骨形成が起きて、腫瘤状陰影と間違われることもあります。 引用元:turn0search9

つまり、骨折がある場合、明らかなズレがあれば写ることがあるけれど、微細なひびや変化はレントゲンでは「異常なし」とされてしまうリスクがあります。

胸椎・肋軟骨の異常

次に挙げられるのが、胸椎の変形・椎間板異常・肋軟骨(肋骨と胸骨をつなぐ軟骨部)の変化です。

たとえば、胸椎に変形性変化があれば、側弯や椎間関節のズレ、骨棘(こつきょく)が写る可能性があります。肋軟骨部分に石灰化や変形が生じていれば、異常として認識されることもあります。

ただし、椎間板内部の変性や軟部組織のくぼみ・腫れ、神経の圧迫などは、通常のレントゲンでは描出されづらいと言われています。こうした微細な変化を調べるには CT や MRI が用いられることが多いです。 引用元:Medical Note によれば、X線検査では肋骨や脊椎・腫瘍などの異常は評価可能とされており、ただし骨折ははっきりわからないこともあると記載されています。 引用元:turn0search1

腫瘍・病変、胸部臓器の陰影変化

そして、腫瘍・病変/胸部臓器の陰影変化もレントゲン上に写る可能性のある所見です。

肺がん、肺病変、胸膜の肥厚、胸膜炎、胸腔内腫瘤、胸壁・骨腫瘍などが、陰影や塊状影として写ることがあります。肋間神経痛と似た痛みを引き起こすような胸部内臓の異常を見つけるために、医師は注意深く読影します。 引用元:Medical Note では、肋骨や脊椎の異常だけでなく、胸郭内の病変(肺炎・肺がんなど)を発見できることが述べられています。 引用元:turn0search1

ただし、腫瘍が小さい・初期であれば、X線の解像度では識別しづらいことも多いと言われています。加えて、骨転移や骨内病変があっても、明確に骨像変化を伴わないものは見逃されがちです。 引用元:Saiseikai 医療サイトでは、症候性肋間神経痛の原因に骨腫瘍・脊椎腫瘍などが挙げられており、レントゲンでその評価を行うことがあると記載されています。 引用元:turn0search2

以上のように、レントゲンで写る可能性がある異常は「骨の破損・変形」「椎体/軟骨の変化」「腫瘍・臓器の陰影変化」など多岐にわたります。ただ、それぞれに「見えるもの」と「見えにくいもの」が混在しており、X線像だけで完全に判断できるわけではないと言われています。次の段階では、これら所見がないときに考えるべき鑑別や追加検査を紹介していきます。

#肋骨骨折 #胸椎異常 #腫瘍陰影 #画像診断 #レントゲン所見

3.レントゲンで写らない原因・見逃されやすい要因

レントゲン検査で「異常なし」と言われても、痛みや症状が消えるわけじゃない。実は、映像に映らない原因が複数あって、それが肋間神経痛の見落としにつながることが多いと言われています。ここでは代表的な要因を見ていきましょう。

神経の炎症・刺激・浮腫など(X線に映らない)

まず、**神経そのものの炎症・刺激・浮腫(むくみ)**といった変化は、X線(レントゲン)ではほとんど捉えられないと言われています。

例えば、肋間神経が何らかの刺激を受けて炎症を起こしている状態では、神経周囲の微かな浮腫や血管拡張、炎症性物質の滲出といった現象が起こっていても、骨や硬い構造を基に映すレントゲンでは描出されづらいんです。

だから、「レントゲンで異常なし」と言われるケースが普通に起こるわけで、「映らないから異常がない」という誤解はしがちだけれど、それは正確ではないと言われています。

筋・軟部組織の緊張・硬結

次に、**筋肉や腱、靭帯、筋膜などの軟部組織の緊張や硬結(こり固まり)**も、レントゲンではほとんど写りません。

肋骨まわりや背中、肋間筋・前鋸筋・広背筋などが強く収縮して張っていると、それが肋間神経を圧迫・刺激するきっかけになり得ます。こうした“筋肉のこわばり”は、触って硬さを感じたり、可動域の制限で察知されたりするものであって、画像診断では可視化しづらいのです。

実際、ある整骨院のブログにも「肋間神経痛は、レントゲンや CT/MRI などの画像検査では異常が見つからないことが多い。これは、痛みの原因が筋肉の緊張や姿勢・ストレスなど、画像に映らない要因だから」と書かれています。 引用元:Kasai整骨院ブログ turn0search0

姿勢・ストレス・自律神経の影響

さらに見逃されやすいのが、姿勢不良・ストレス・自律神経の乱れという要因です。

姿勢が悪い(猫背、巻き肩、背骨のゆがみなど)状態が長く続くと、筋肉に常に偏った張力や緊張を招き、それが肋間神経を慢性的に刺激することがあります。こうした影響は画像には写りません。

また、ストレスや疲労、睡眠不足などによって交感神経・副交感神経のバランスが崩れると、筋肉が硬くなりやすく、痛覚に対する感度が上がることも指摘されています。 引用元:あわた整骨院の記事でも「ストレスが筋肉の硬さを招き、肋間神経への圧迫を助長する可能性がある」と説明されています。 引用元:turn0search5

だから、レントゲンで何も見つからなくても、痛みが続く原因としてこうした「見えない要因」が関与している可能性を常に考えておくべきだと言われています。

#神経炎症 #筋肉緊張 #姿勢影響 #自律神経 #レントゲン限界

4.診断フローと他の検査・鑑別すべき疾患

肋間神経痛かな?と思ったら、「まず何を調べるか・どのように絞るか」がすごく大事です。ここでは、典型的な診断ステップと、気をつけるべき他の疾患(鑑別疾患)について説明します。

問診・触診・圧痛テストの重要性

まず最初に行われるのは問診です。どこが痛いか、いつ痛みが出るか、どのような痛みか、既往歴や外傷歴の有無などを確認します。これだけでも、痛みが神経性か筋骨格性か、あるいは内臓起因かを大まかに絞る手がかりになります。 引用元:三國整形外科サイトでは「肋間神経痛を一発診断する検査はなく、問診と身体診察が大切」だと述べられています。 引用元:turn0search1

次に触診・圧痛テスト。痛む場所を指で押したときに痛みが強くなるか、体をひねる・深呼吸で痛みが変わるかなどを確かめます。神経性痛だと、デルマトーム(神経支配領域)に一致して痛むことが多く、筋性・骨性の原因だと圧痛点が明確だったり、動かしたときのズレ感や可動域制限が出たりします。

これらで明らかな骨折や骨変形の疑いがあれば、次の画像検査へ進む判断材料になります。

CT/MRI/超音波などの追加画像検査

問診・触診で骨や軟部組織に異常が疑われるとき、あるいはレントゲンで異常がはっきりせずにさらなる確認が必要なときは、CT や MRI、超音波検査が使われることがあります。

CT は骨や硬い構造を詳しく見られ、骨折の微細な亀裂・骨変性などを判断するのに向いています。MRI は神経・椎間板・軟部組織に強いため、神経圧迫・椎間板ヘルニア・脊椎の腫瘍性変化などを評価できると言われています。 引用元:JMEDJ 電子コンテンツでは「胸椎 MRI 検査は椎間板ヘルニア、転移性脊椎腫瘍の診断に有用」と記載されています。 引用元:turn0search7

超音波(エコー)は軟部組織、筋肉・腱・肋軟骨あたりの異常を探るのに適するケースがありますが、深部構造や骨の変化を捉えるには限界もあります。

これら追加画像検査を活用することで、レントゲンで見逃された異常を補うことが期待されます。

血液検査・心電図・内科的検査

肋間神経痛が疑われる状況でも、胸痛・胸部不快感を伴う場合は内科系の検査も重要です。具体的には 血液検査(炎症マーカー、電解質、肝・腎機能など)や 心電図(ECG) を行い、心疾患・炎症性疾患・代謝性要因を除外する流れが一般的だと言われています。 引用元:Ubie Q&A では「肋間神経痛の原因を特定し、他の疾患と見分けるために血液検査や心電図、各種画像検査を行う」旨が説明されています。 引用元:turn0search0

また、必要に応じて 胸部超音波/心エコー検査、呼吸器・循環器系の検査、あるいは消化器系の検査(胃カメラ、腹部超音波、消化酵素など)を検討することがあります。なぜなら、胸痛は「心臓」「肺」「消化器」など複数の系統から発生するからです。

鑑別疾患:心疾患・肺疾患・消化器疾患・帯状疱疹など

さて、この検査群と並行して、鑑別すべき疾患も意識しておく必要があります。日本整形・ペインクリニック学会の資料によると、症候性肋間神経痛として除外すべき疾患には、脊椎疾患(脊椎圧迫骨折・椎間板ヘルニア)、帯状疱疹関連痛、心疾患(狭心症・心筋梗塞など)、肺疾患(気胸・肺炎・胸膜炎など)、さらに 消化器系疾患(逆流性食道炎、胃潰瘍など) や 胆石症など内臓起因 の痛みも含まれるとされています。 引用元:日本整形・ペインクリニック学会 “特発性肋間神経痛” ガイドライン資料 引用元:turn0search9

例えば、胸痛が強くて呼吸困難を伴う、発熱や咳があるといった症状がある場合には肺炎や胸膜炎を疑うべきです。また、みぞおちあたりまで痛みが広がるようなケースでは、胃・十二指腸疾患を考えることもあります。帯状疱疹では、皮膚に水ぶくれや紅斑が出現した後に神経痛が後追いすることがあり、視診・問診でこれを察知することが大事です。 引用元:三國整形外科サイトでは帯状疱疹・脊椎疾患・内臓関連痛の可能性を示しています。 引用元:turn0search1

こうした鑑別を丁寧に行いつつ、最終的には「他の原因が除外された上で、肋間神経痛と仮定する」アプローチが一般的だと言われています。

#問診と触診 #追加画像検査 #血液と心電図 #鑑別診断 #肋間神経痛検査

5.レントゲン結果が「異常なし」の時の対処法・注意点

「レントゲンで異常なし」と言われて安心したい気持ち、すごくわかる。でも、それが“完全に安全”という意味ではないと言われているんだ。ここからは、異常なしとされたときにどう動くか、知っておきたいことを順番に見ていこう。

異常なし=“安心”ではない意味

まず覚えておいてほしいのは、「レントゲンで異常なし=心配無用」ではないということ。なぜなら、レントゲンは骨や構造的変化をとらえるものであって、神経の炎症や筋肉の緊張、軟部組織の変化などは写りづらいためです。だから、痛みや不快感が残る場合、ほかの見えない要因が関与している可能性があると言われています。

専門メディカルノートの記事でも、「肋間神経痛の治療法には薬物療法・神経ブロックなど、レントゲンに映らない原因を補う手段が必要になる」と説明されています。 引用元:turn0search15

つまり、「異常なし=安心」は短絡的であって、痛みが続くようなら適切な対応を取ることが大切なんだ。

保存療法・鎮痛薬・理学療法・神経ブロックなどの選択肢

では、どうやってケアすればいいか?まず一般的には保存療法(安静、軽い休息)からスタートすることが多いと言われています。整骨院や治療院の情報では、肋間神経痛の初期段階では安静、湿布、鎮痛薬の処方などが標準的な方法とされています。 引用元:turn0search2

また、鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬など)や筋弛緩薬を使うことも一般的で、痛みを和らげる目的で使われると言われています。 引用元:turn0search13

それでも痛みが引かない、または強い痛みが続くような場合は、神経ブロック注射が検討されることがあります。肋間神経ブロックや神経根ブロックが選択肢になることが多いと、Ubieの Q&A にも紹介されています。 引用元:turn0search5

さらに、理学療法・リハビリテーションとして、ストレッチや筋肉の緊張緩和運動、温熱療法などを併用して筋・軟部組織のケアをすることが、改善を助ける手段になると言われています。 引用元:turn0search4

症状悪化時の来院タイミング

「このまま放っておいてもいいかな?」と思うこともあるかもしれないけど、注意したいサインがあるんだ。たとえば:

- 安静にしていても痛みがだんだん強くなる

- 呼吸や咳でズキッと痛む

- 痛みが広がる、あるいは別の部位にまで波及する

- 手足のしびれ・脱力感・感覚異常が出る

- 発熱・胸の圧迫感・呼吸困難などが併発する

こうした症状があるときは、「異常なし」と言われていても、内科的疾患や重大な病気が隠れている可能性もあるので、速やかに来院して精密検査を受けるべきと言われています。 引用元:turn0search7

また、痛みが1〜2週間以上続くようなケースも、自己判断せず専門医のフォローを受けるべきとの見解も見られます。

日常ケア・予防・生活上の注意点

最後に、日常でできるケアと注意点も押さえておこう。

- 姿勢を正しく保つ:長時間同じ姿勢を続けない、背筋を伸ばすなどで肋骨まわりへの負荷を軽くする。

- 軽いストレッチや深呼吸:胸・脇腹周囲をゆるめるストレッチや呼吸運動で筋緊張改善が期待できると Ubie の Q&A にも掲載されています。 引用元:turn0search8

- 温熱療法:ホットパックなどで局所を温めることで血行促進・筋緊張緩和を助けるという声も多い。 引用元:turn0search4

- ストレス管理・休養:ストレスは筋肉のこわばりを助長することがあるため、リラックスする時間を設けるのが有効。

- 運動習慣・筋力維持:痛みが落ち着いた段階で、背中・胸郭・体幹の筋力を鍛える運動を取り入れると、再発予防につながる可能性が高まると言われています。 引用元:turn0search3

こうした日常ケアを取り入れながら、適切なタイミングで専門の医師・治療家と連携を取ることが、痛みを長引かせないコツと言われています。

#異常なし注意 #保存療法 #神経ブロック #来院サイン #日常ケア予防