うつ伏せ寝は腰痛改善に効果ある?リスクとメリット、正しいやり方、避けるべきポイントを専門家視点で解説。快適に眠るための寝具・対処法も紹介。

1.うつ伏せ寝とは?基本の定義と現状

うつ伏せ寝の意味と形式

「うつ伏せ寝」とは、腹部を下にして寝る姿勢を指し、医学的には腹臥位(ふくがい)と呼ばれています。完全に胸とお腹を床や布団に密着させる「完全うつ伏せ」の形から、片足や片腕を横にずらして体のねじれを軽減する「半うつ伏せ」まで、いくつかのバリエーションがあると言われています(引用元:日本橋西川)。一見すると単純な姿勢ですが、体への負担や効果が変わるため、睡眠の質に影響を与えるとされています。

世間での普及度と寝姿勢の傾向

実際には「仰向け寝」や「横向き寝」が主流ですが、習慣的にうつ伏せで眠る人も少なくありません。特に、いびきを抑えたい人や、安心感を得やすいと感じる人がうつ伏せ寝を選ぶ傾向があると報告されています(引用元:ブレインスリープ)。ただし、日本人全体の睡眠調査では「うつ伏せ寝」の割合は高くなく、どちらかといえば少数派と言われています。それでも「子どもの頃からの癖でやめられない」という声も多く、無意識にとっている姿勢として存在感は大きいようです。

うつ伏せ寝にまつわる悩み・疑問

一方で、「首が痛くなる」「腰に負担がかかる」「呼吸がしづらい」といった不安を抱える人も目立ちます(引用元:整形外科 森クリニック)。首は顔を左右に向けないと呼吸できないため、頸椎にねじれが加わると言われています。また、腰は反る姿勢になりやすく、慢性的な違和感の原因になることもあると指摘されています。さらに、胸やお腹が圧迫されるため、呼吸が浅くなることを気にする人も少なくありません。このように「安心感がある反面、体には負担も大きいのでは?」と感じている人が多いのが現状です。

#うつ伏せ寝 #睡眠姿勢 #腰痛予防 #首の負担 #快眠習慣

2.うつ伏せ寝のメリットと科学的根拠

いびき軽減や呼吸改善の可能性

「うつ伏せ寝」は、気道の閉塞を軽減するため、いびきを抑えやすい姿勢と言われています。仰向け寝では舌が喉の奥に落ち込みやすいですが、腹臥位ではそのリスクが減るため、呼吸がしやすくなるという報告もあります(引用元:日本橋西川、SmartDock)。実際に「仰向けでは呼吸が浅くなりやすいが、うつ伏せだと楽になる」と感じる人も少なくないようです。

自律神経への影響

さらに、腹部が圧迫されることで横隔膜や胸郭の動きに変化が生じ、自律神経に刺激が加わると考えられています。これにより、リラックスしやすくなる人がいるとも言われています。ただし、研究段階の部分も多く「必ずしも誰にでも当てはまるものではない」という点には注意が必要です(引用元:日本橋西川)。

条件によって変わる効果

うつ伏せ寝のメリットが出やすいのは、体型や寝具の条件が合っている場合です。例えば、硬すぎないマットレスや高さの低い枕を使うと呼吸がスムーズになりやすいと言われています。逆に、柔らかすぎる寝具では腰が沈み、呼吸どころか腰の負担が増えるケースもあります。加えて、長時間うつ伏せを続けると効果よりもリスクが上回ることもあるため、短時間での利用や寝返りを意識することがすすめられています。

個人差と限界

すべての人にメリットがあるわけではなく、むしろ首や腰に負担を感じる人もいます。特に首を片側にねじる習慣が強いと、痛みやしびれの原因になると言われています。そのため「いびきを減らしたいからうつ伏せで寝る」といった場合も、他の姿勢や枕の工夫と組み合わせながら取り入れることが大切だと考えられています。

#うつ伏せ寝 #睡眠メリット #呼吸改善 #いびき対策 #自律神経

3.うつ伏せ寝のデメリット・リスク

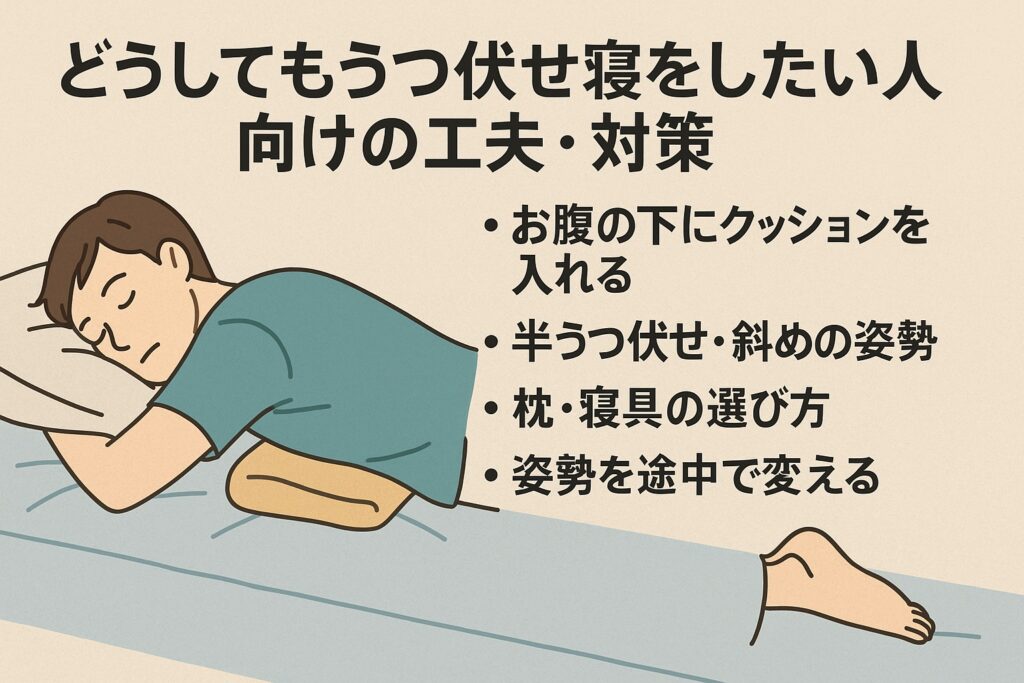

4.どうしてもうつ伏せ寝をしたい人向けの工夫・対策

腰への反りや沈みを減らす方法

うつ伏せ寝は腰が反りやすく負担が大きいと言われています。そのため、お腹の下や腰の下にクッションや丸めたタオルを挟むと、腰椎の反りを軽減できると考えられています(引用元:整形外科 森クリニック、ろうる鍼灸整骨院)。こうしたサポートを入れることで、沈み込みを防ぎ楽に感じやすくなるようです。

半うつぶせ・斜め姿勢の工夫

完全なうつ伏せよりも、体を少し斜めにして片膝や片腕を前に出す「半うつぶせ」スタイルが、呼吸や首の負担を減らすと紹介されています。顔を左右どちらかに大きくねじる必要が減り、楽に眠れる人も多いと言われています。

枕や寝具の選び方

枕の高さや硬さは重要なポイントです。高すぎる枕は首の角度を不自然にし、低すぎる枕は呼吸がしづらくなるケースもあるため、自分に合った高さを探すことがすすめられています。マットレスは硬めのものより、体圧分散性が高いタイプの方が腰や胸の沈み込みを防ぐ可能性があるとされています。

姿勢を途中で変える工夫

どうしてもうつ伏せで寝たい場合でも、一晩中その姿勢を続けるのは負担になると言われています。短時間はうつ伏せでも、夜中や朝方に仰向けや横向きに戻すよう意識することが大切です。就寝前に「少しうつ伏せ、あとで横向き」という流れを習慣にしている人もいるようです。

ストレッチや筋トレの準備

腰や背中を柔らかくしておくと、うつ伏せ寝による負担を和らげやすいとされています。寝る前に軽くストレッチを行ったり、日常的に体幹や背中の筋肉を鍛えることが、快適な睡眠につながると考えられています。

#うつ伏せ寝 #腰痛対策 #快眠工夫 #枕と寝具選び #睡眠改善

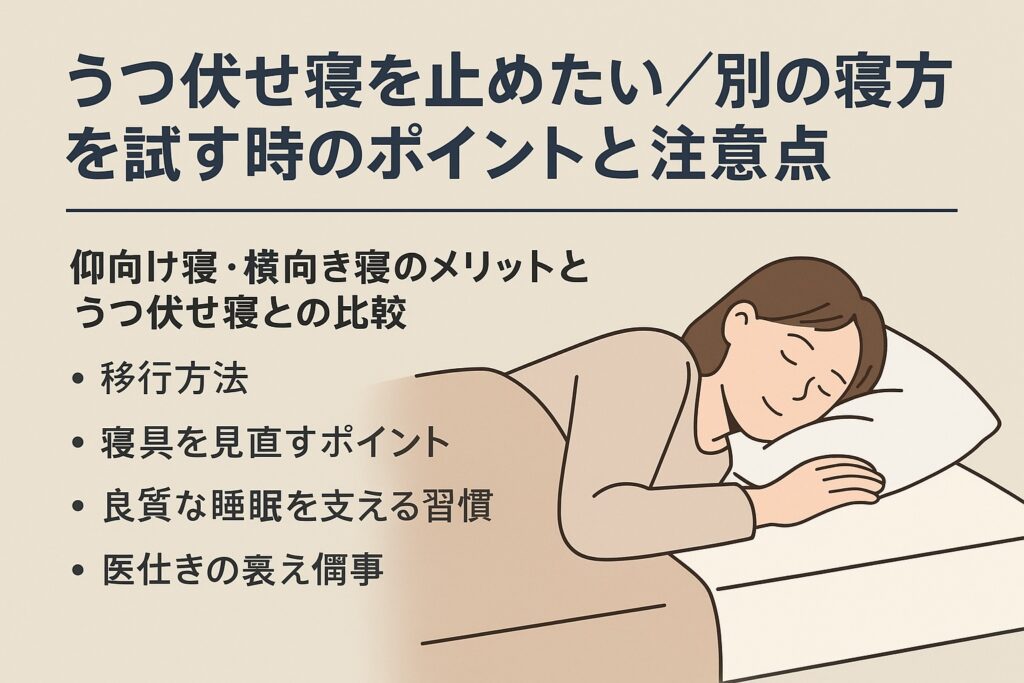

5.うつ伏せ寝を止めたい/別の寝方を試す時のポイントと注意点

仰向け寝・横向き寝のメリットと比較

仰向け寝は背骨が自然なカーブを保ちやすく、腰や首への負担が少ないと言われています。横向き寝は呼吸がしやすく、いびきの軽減につながるケースもあるそうです(引用元:西川、整形外科 森クリニック)。一方で、横向きは肩や腕に圧がかかりやすい点、仰向けは寝返りが少ないと腰に張りを感じる人もいる点が注意点として挙げられています。

移行方法の工夫

長年の習慣を急に変えるのは難しいものです。段階的に変えることがポイントで、最初はうつ伏せから横向きに体を傾けるようにしてみたり、抱き枕を利用して体の向きを安定させる方法が紹介されています。完全に仰向けや横向きに変えるよりも、少しずつ慣らしていくと抵抗感が少ないと言われています。

寝具の見直し

寝方を変える時は寝具選びも重要です。体圧分散が得意なマットレスなら、腰や肩にかかる負担を減らせると考えられています。また、寝返りがしやすい硬さを持つ寝具に変えることで、自然に姿勢を変えやすくなるようです。枕は高さを低めに設定し、首の角度を自然に保てるものを選ぶとよいとされています。

専門家に相談すべきサイン

もし寝方を工夫しても腰痛や首の違和感が続く場合は、整形外科や整骨院といった専門家に来院することがすすめられています。特に、夜中に強い痛みで目が覚める、しびれが出るといった場合は、自己判断ではなく専門的な検査を受けた方が安心です。

睡眠を支える生活習慣

寝姿勢だけでなく、快眠を支える生活習慣も大切です。寝室の温度や明るさを整えたり、就寝前にスマホを避けること、寝る時間を一定にすることが良質な睡眠につながると言われています。姿勢の改善と生活習慣の見直しを合わせて行うことで、より快適な眠りが得られるでしょう。

#うつ伏せ寝 #仰向け寝 #横向き寝 #寝具の選び方 #快眠習慣