足がつるのはなぜ発生するのか?電解質の乱れ、筋肉疲労、血行不良など複数要因を解説し、今すぐできる対処法・予防法も丁寧に紹介します。

1.足がつる(こむら返り)とは — メカニズムと発生の仕組み

足がつる、いわゆる「こむら返り」は、ふくらはぎなどの筋肉が急に硬く収縮してしまい、自分の意思では戻せなくなる現象を指します。激しい痛みを伴うこともあり、「なぜ急に起こるの?」と驚いた経験のある方も多いでしょう。

この現象を理解するには、筋肉・神経・センサー(受容器)がどのように協調して動いているかを知っておくことが大事です。

「つる」とは何か/筋肉・神経レベルで起きていること(筋紡錘・腱紡錘・神経‐筋の信号誤作動)

筋肉には「これ以上伸ばしすぎないで」「これ以上縮みすぎないで」と感知するセンサーが備わっていて、その代表が筋紡錘(きんぼうすい)と腱紡錘(けんぼうすい、あるいはゴルジ腱器官)です。

- 筋紡錘は、筋肉が伸ばされる変化を感知して、脊髄に「縮めていいよ」という信号を返す役割があります。

- 腱紡錘は、筋肉‐腱の接合部近くにあって、筋肉が過度に縮むような状態を抑制する働きを持っています。過収縮を防ぐブレーキのような存在です

普段はこれらがうまく相互作用して筋肉の伸縮をコントロールしているのですが、何らかの理由でセンサーが誤作動を起こすと、脊髄反射の指令が適切に調整されず、筋肉が過剰に収縮してしまいます。これが“つる”状態、つまりこむら返りです。

また、神経‐筋間でのイオン(カルシウム・マグネシウム・ナトリウムなど)バランスが崩れると、興奮性が不安定になり、信号のやりとりが乱れてしまうことも誤作動を引き起こす要因になります。H3. なぜ特にふくらはぎや足に起こりやすいか

「足がつる」と聞くと、多くの場合はふくらはぎを想像すると思いますが、それにはいくつか理由があります:

- 抗重力筋としての役割

ふくらはぎは歩く・立つときに重力に逆らって体を支える“抗重力筋”として機能しており、日常的に負荷がかかりやすい部位です。 - ポンプ機能と血流の影響

ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、収縮・弛緩で下肢の血液を心臓に戻すポンプ作用を担います。血流が滞るとミネラルや酸素の供給が低下し、筋肉が痙攣しやすくなります。 - 筋肉量・老化の影響

加齢や運動不足で筋肉量が減少すると、筋肉自体の耐性が落ち、疲労が蓄積しやすくなります。これにより、ふくらはぎが誤作動を起こしやすくなる傾向があります。 - 末梢の条件悪化

足先は体の末端であり、冷えや血流障害が起きやすい部位です。これらが重なると、ふくらはぎなどでつりが発生しやすくなります。

急性 vs 慢性の違い

急性(突然起こるこむら返り)

これは夜間、運動中、寝返りを打った瞬間など、不意に筋肉が収縮してしまうタイプです。センサーの誤作動が短時間で起こり、筋肉が硬直状態になることが主因と考えられています。

慢性(頻繁に繰り返すこむら返り)

こちらは発生の背景に複数の因子が複合して働いている場合が多いです。たとえば、長期的なミネラル欠乏、慢性的な血行不良、筋力低下、神経機能の変化、あるいは内科的な病変(腎機能異常、糖尿病、神経障害など)が関与していることがあります。

急性発作は比較的単発で終わることが多いですが、慢性化すると日常生活に支障を来すこともあるため、「頻度・痛みの強さが高い」「改善しない」などの場合は医療機関での精査が勧められるようです。

#こむら返り #足がつる理由 #筋紡錘 #腱紡錘 #電解質バランス

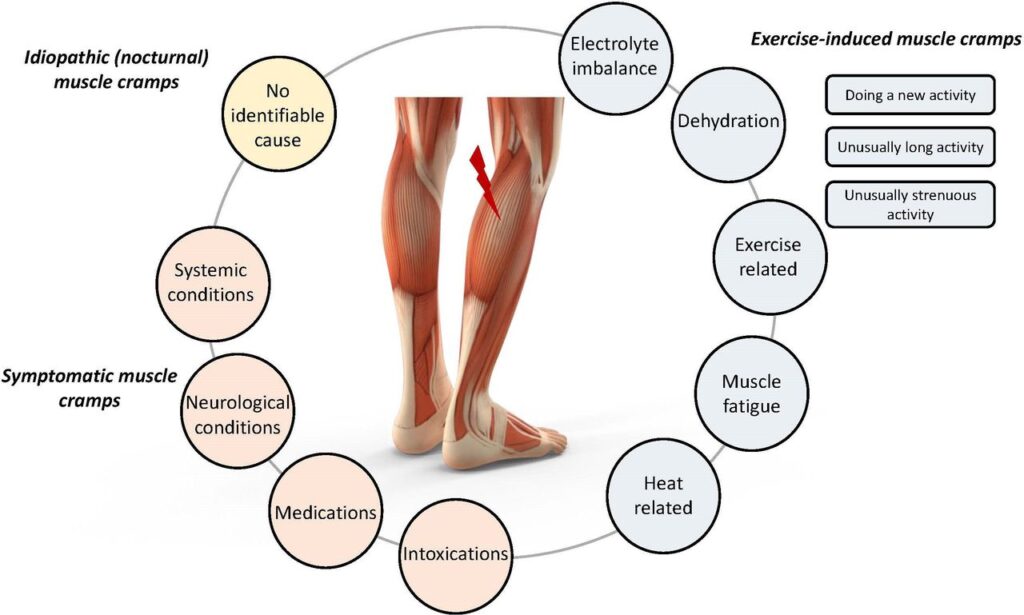

2.足がつる主な原因 — 水分・ミネラル・筋疲労・血行不良など

「なんで足がつるんだ?」って、不快な痛みを経験すると誰でも一度は思いますよね。足がつる原因は複数あって、それらが重なって起こることもしばしばと言われています。以下では代表的な原因をいくつかに分類して見ていきましょう。

脱水・電解質(ナトリウム・カリウム・カルシウム・マグネシウム)不均衡

特に汗をかいたあと、水分とともに電解質も失われます。ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのバランスが崩れると、筋肉の興奮と弛緩(収縮→伸びる)の制御が乱れやすくなり、けいれんを起こすことがあると言われています。実際、こむら返りの原因として「電解質異常」が挙げられることは多くの医療系サイトでも紹介されています。

筋肉疲労・過負荷・老廃物蓄積

長時間歩いたり立ちっぱなしだったり、急に激しい運動をしたりすると、筋肉に疲労がたまりやすくなります。疲労が強いと筋線維が微細な損傷を受けたり、老廃物(乳酸など)が蓄積して筋肉内の環境が変わると、収縮と弛緩のリズム制御が乱れやすくなるという見方があります。神経信号の調整がうまくいかず、つりやすい状態になることがあるわけです。

血行不良・冷え・末梢循環低下

足先やふくらはぎは体の末梢の部分なので、冷えや血管の流れが滞りやすい傾向があります。特に冷房が効きすぎていたり、同じ姿勢を長時間続けたりすると血液の循環が悪くなり、筋肉に酸素やミネラルが十分届きづらい状態になります。そうなると筋肉が反応しづらくなり、つりを誘発する可能性があると言われています。

筋力低下・加齢

加齢や運動不足により筋力が落ちると、筋肉そのものの耐性が弱くなります。弱った筋は疲労しやすく、細かい負荷にも反応しやすいため、ちょっとした刺激でつるリスクが高まることがあるという見方があります。そういう意味で、高齢の方でこむら返りを経験する例も少なくありません。

薬・持病(糖尿病、腎疾患、神経障害、静脈瘤など)・薬剤の副作用

頻繁に足がつる場合、薬や体の病気が関わっていることもあります。例えば、糖尿病による末梢神経障害、腎機能の低下(電解質調整力の低下)、あるいは静脈瘤による血流うっ滞などが挙げられます。また、利尿薬、降圧薬、スタチンなどの薬剤が副作用として筋けいれんを引き起こすケースも報告されています。

その他:冷房・長時間同姿勢・妊娠による血流圧迫など

これらは補助的な因子ですが、意外と見逃しがちです。たとえば、冷房を強くかけた室内で過ごすと足が冷えて血行不良を招きやすくなります。また、デスクワークなどでずっと同じ姿勢を続けていると足の血行が滞りやすくなり、つりのリスクが上がります。さらに妊娠中は、お腹が大きくなることで下肢の血流が圧迫されやすくなったり、ミネラル需要が変動したりして、足がつることが比較的多くなると報告されています。

#脱水 #電解質異常 #筋疲労 #血行不良 #薬と基礎疾患

3.タイプ別の発症シーンと特徴

「足がつるって、いつも同じパターンで起こるわけじゃないよね?」と感じる人は多いかもしれません。実は、夜間・運動中・妊娠中/高齢者など、状況によって起きやすい要因や特徴に違いがあります。ここでは場面別の傾向と、対応を考えるヒントを見ていきましょう。

夜間・就寝中につる場合:冷え、脱水、血行低下などの要素

寝ているときにふくらはぎがギュッとつる経験は、多くの人が体験しています。就寝時は筋肉が休息モードに入り、血流がやや低下しがちになるため、冷えや循環不良が影響しやすいと考えられています。

さらに、夜間にも発汗で水分やミネラルが失われ、脱水傾向になることが足をつらせるトリガーの一つとも言われています。

こうした発作は、不意に足を伸ばしたり寝返りを打ったりした瞬間に起こることが多く、朝方や夜中に目が覚めるケースも少なくありません。

運動中・運動後につる場合:準備運動不足・水分補給不足・過負荷など

運動中や運動直後に起きる足のつりは、疲労が急激に筋肉にかかること、準備運動不足、あるいは水分・ミネラル補給が追いつかないことが主因と考えられています。筋肉が酷使されると、疲労物質が溜まりやすく、神経制御が不安定になる可能性があります。

また、急なダッシュ・坂道・長距離など、一時的に筋肉へ過剰な刺激が入る場面で起きやすいのが特徴です。

妊娠中/高齢者の場合:体質変化・血流の変動・筋力低下の影響

妊娠中は、子宮が大きくなることで下肢の血管が圧迫され、血流が滞りやすくなると指摘されています。また、妊娠期にはミネラル需要が高まり、バランスが崩れやすい傾向も見られます。

一方、高齢者では筋力の低下や柔軟性の低下、さらには血管や神経系の変性が加わることで、ちょっとした刺激でもけいれんを起こしやすくなると言われています。

どの場面で起きやすいか、その傾向と対応の視点

では、「どの場面で起きやすいか」を整理してみましょう:

| 場面 | 起きやすい傾向 | 対応の視点 |

|---|---|---|

| 夜間・就寝中 | 冷え、循環低下、脱水傾向 | 寝室を暖かくする/就寝前の水分補給・軽いストレッチ |

| 運動中・後 | 準備運動不足、過負荷、ミネラル欠乏 | ウォーミングアップ&クールダウン/運動中の水分・塩分補給 |

| 妊娠中 | 血流圧迫、ミネラル消費過多、体重負荷 | 適度な運動、ミネラル補給、下肢の血流ケア |

| 高齢者 | 筋力低下・神経変性・血管の硬化 | 筋トレ・ストレッチ習慣、冷え対策、軽めの運動継続 |

このように、場面によって「なぜつるか」の背景が少しずつ異なるので、「自分の場合はどの条件に当たるか」を意識すると、対応策も立てやすくなります。次のセクションでは、それぞれの場面別に実践的な対処法・予防法を紹介していきましょう。

#夜間こむら返り #運動時けいれん #妊娠中つり #高齢者筋痙攣 #タイプ別対応

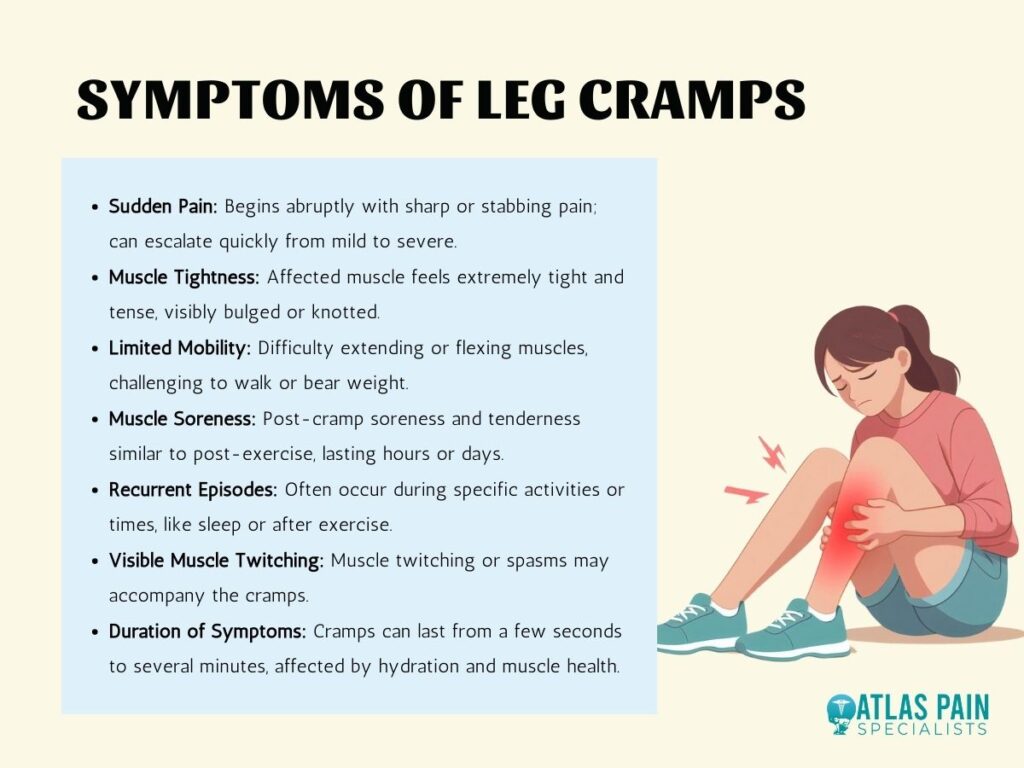

4.足がつったときの対処法(即効性)

「足がつった!どうしよう…」と焦る瞬間、まずできることを知っておくと安心感が違います。ここでは、筋肉を伸ばすストレッチ、マッサージ・温冷ケア、水分・ミネラル補給、休むこと、そして注意点を中心に見ていきましょう。

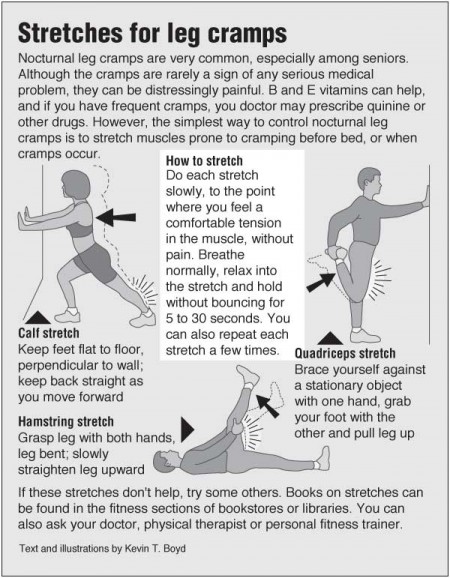

筋肉を無理なく伸ばすストレッチ方法(ふくらはぎ・太もも・足首)

まず最も一般的な対応が、つった筋肉をゆっくり伸ばすストレッチです。例えば、ふくらはぎがつったときは、座ったまままたは仰向けに寝た状態で「足のつま先を手前(自分の方向)に引く」動きがよく紹介されています。

また、太ももの裏側(ハムストリングス)が影響を受けていると感じるなら、長座して膝を軽く曲げ、つま先を両手でつかんで無理のない範囲で前傾する動きも推奨されています。

足首が硬いと感じるなら、足首をゆるやかに回す、背屈・底屈方向に動かすなど、関節可動域を使うストレッチも有効とされています。

ポイントは「痛みを我慢して引っ張る」のではなく、強引にならない範囲でゆっくり伸ばすこと。急激に引くと筋肉を傷めるリスクがあります。

マッサージや温める・冷やす

ストレッチで少し落ち着いたら、その部位を優しくマッサージして血流を促すのも定番の対処法です。つった部位の筋線維方向に沿ってゆるやかに押すことで、筋肉の緊張を和らげやすいと言われています。

また、温めることも効果があるとされ、温熱刺激(たとえば温タオルや湯たんぽ、温かい蒸しタオルなど)で血管を拡げて血流を良くする方法も紹介されています。

ただし、炎症や強い痛みがあるときは冷やすほうが適切なケースもあります。状況を見ながら「温め vs 冷やし」を選ぶことが望ましいです。

水分・ミネラル補給

つりが起こる要因の一つとして、脱水や電解質(カリウム・マグネシウム・カルシウムなど)のバランス異常が指摘されます。

つった直後に、まずは水をゆっくり飲む、あるいはスポーツドリンクや電解質を含む飲料で補水するのも有効とされています。

ただし、ミネラル補給は「多すぎてもよくない」ため、極端な過剰量のサプリメント摂取は避けるよう注意が必要です。

安静とリラックス

ストレッチやマッサージで筋肉が少し伸びた後は、無理をせず安静にして休むことが大切です。筋肉に余力を与えて、過度の刺激を避けましょう。

横になる、膝を少し曲げて力を抜くなど、筋肉に余裕を持たせた姿勢をとるのがよいです。

注意すべきこと(無理な強引ストレッチ、慌てて動かす危険性)

即効性を求めるあまり、無理な強引ストレッチをすると筋繊維が損傷したり、肉離れを起こすリスクがあります。実際、急激に引っ張ることで筋線維が傷つくケースが報告されています。

また、慌てて歩き出したり大きく動かしたりすると、痛みが強くなったり、関節や腱に余計な負荷をかけてしまう可能性があります。

さらに、痛みが強い、頻繁につる、改善しないといった場合は、自己判断せず専門家のチェックを受けることが望ましいと言われています。

#即効ストレッチ

#マッサージ温熱ケア

#水分ミネラル補給

#安静リラックス

#注意強引ストレッチ

5.足がつらないための予防法・生活習慣改善

「足がつるの、もう繰り返したくない…」という声は多いものです。実は、ちょっとした習慣を意識するだけでも、つりにくい体づくりにつながると言われています。ここでは、日常で実践できる予防法を紹介します。

日常でできるストレッチ・筋力トレーニング習慣

筋肉の柔軟性と血流を保つことは、こむら返り予防の基本とされています。

朝起きたときやお風呂上がりに「ふくらはぎ・太もも裏・足首」を中心とした軽いストレッチを習慣化するのがおすすめです。

また、軽い筋トレとしては、かかと上げ運動(カーフレイズ)や足首回しなどが良いとされています。これらは下半身の血流を促し、筋肉の“こわばりにくさ”を保つ助けになるそうです。

水分・ミネラルの摂取目安と食品例

汗や尿で失われる水分・ミネラルをこまめに補うことも大切です。特にカリウム・マグネシウム・カルシウムは筋肉の働きを支えると言われています。

たとえば、バナナ、豆腐、ほうれん草、ナッツ類、海藻類などを日常の食事に取り入れてみましょう。

また、夏場や入浴後などは水分補給を意識的に行うことがすすめられています。スポーツドリンクや麦茶など、ナトリウムを含む飲料も良いそうです。

冷え対策(入浴・服装・暖房)

冷えによって血行が滞ると、筋肉が収縮しやすくなると言われています。

湯船に10〜15分ほど浸かって体を温めると、末梢血管が開いて循環が整いやすくなります。

冬場や冷房の強い時期は、レッグウォーマーや靴下などで足元を冷やさない工夫も大切です。寝るときの冷え防止も意外と効果的だと言われています。

適度な運動・血行促進

ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を続けることは、足の血流維持に役立つとされています。

長時間座りっぱなしのデスクワーク中も、1時間に一度は立ち上がって屈伸や足踏みをすると良いそうです。

靴・姿勢・長時間同姿勢を避ける工夫

靴が合わない、足を締め付ける服装をしていると、血流が滞りやすくなると言われています。

ヒールや硬い靴底を避け、足にフィットして指先に余裕のある靴を選ぶと良いでしょう。

また、立ち仕事や長時間の運転などで同じ姿勢を続けない工夫も大事です。

定期チェック:頻度が多い・痛みが強い場合の来院目安

「たまにつる」程度なら生活改善で落ち着くこともありますが、頻繁に起きたり、痛みが強い場合は医療機関での確認がすすめられています。

糖尿病、腎疾患、下肢静脈瘤などが関係するケースもあるため、内科や整形外科での触診・血液検査などで原因を見極めることが大切と言われています。

#足のつり予防

#ミネラル補給

#冷え対策

#運動習慣

#靴と姿勢ケア