鞭打ち(むちうち)でお悩みの方へ。首や肩の痛み、めまい、しびれなどの症状・原因を詳しく解説し、適切な治療法、注意点、後遺症リスク、慰謝料請求までを1記事で網羅。

1.鞭打ち(むちうち)とは:定義・名称・種類

「鞭打ち(むちうち)」という言葉は、交通事故やスポーツの衝撃で首が“ムチのようにしなる”動きをしたときに起きる首のケガを指すとされています。正式な医学的な名称は「外傷性頚部症候群」や「頚椎捻挫」と呼ばれ、首まわりの筋肉や靭帯、神経が一時的にダメージを受ける状態だと言われています。

鞭打ち(むちうち)の医学的な見方

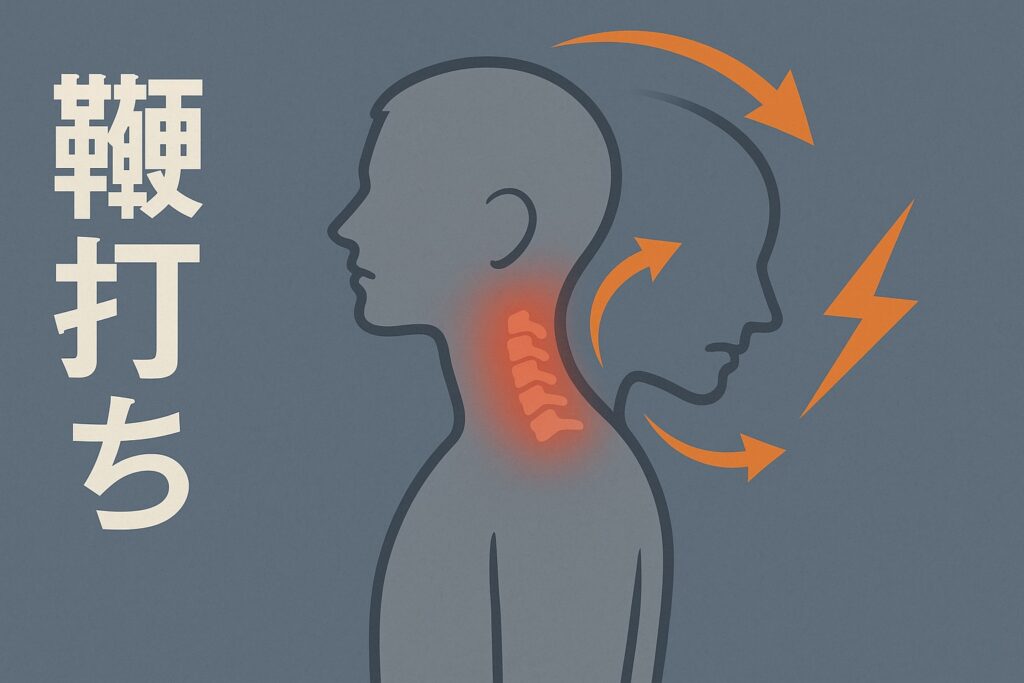

首が前後に急激に振られることで、骨や関節だけでなく、筋肉・神経・血管まで一時的に引き伸ばされることがあります。その結果、首や肩の痛み、頭痛、しびれなどが出るケースもあるそうです。特に事故直後よりも、数日たってから痛みが出ることが多いとも言われています。

発生メカニズムと「ムチ」の動きのモデル

衝突の瞬間、体がシートに押し付けられながら頭だけが遅れて後方にしなり、次に前方へ急激に戻る――この一連の動作が“ムチを打つような動き”に例えられています。この際、頚椎の関節や周囲の筋肉に大きな負担がかかることで、痛みや可動域の制限などが起こるそうです。

鞭打ちのタイプ分類

鞭打ちにはいくつかのタイプがあり、「頚椎捻挫型」「神経根症型」「バレ・リュー型」「脊髄症型」などが挙げられます。それぞれで症状が異なり、筋肉の損傷が中心のタイプもあれば、自律神経の乱れやしびれが出るものもあるとされています。いずれも一人ひとりの状態に合わせたケアが必要だと考えられています。

#鞭打ちとは

#外傷性頚部症候群

#頚椎捻挫

#首の痛み原因

#交通事故後ケア

2.鞭打ち(むちうち)の症状・発症パターン:いつ・どこに出るか

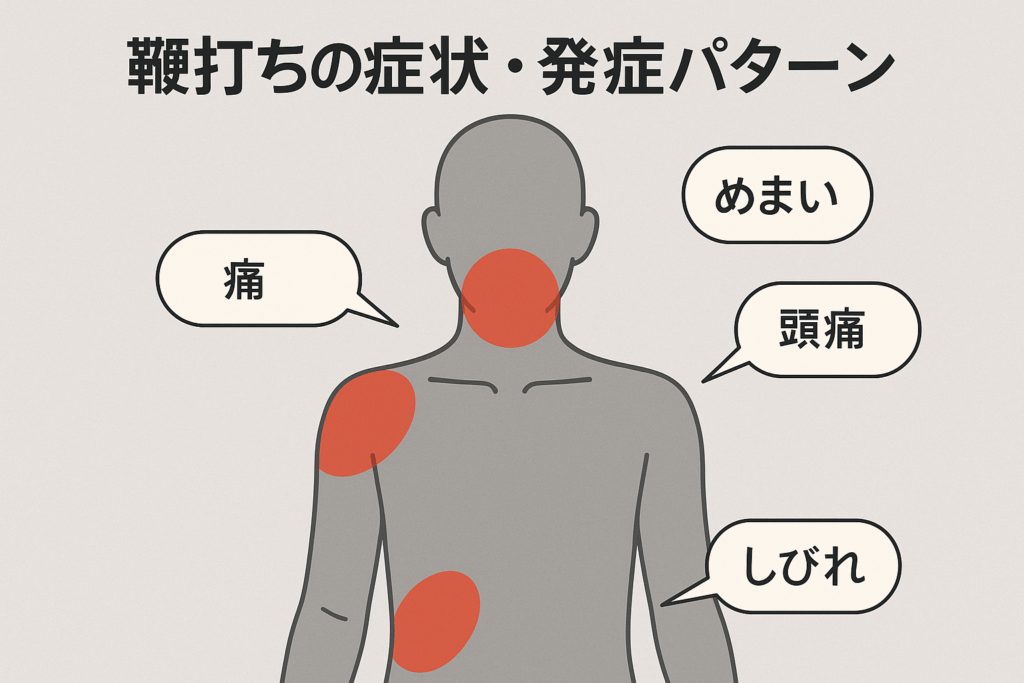

「首が痛いけど、これって鞭打ちなのかな?」──そんな疑問を持つ方は少なくないようです。鞭打ちは首の筋肉や神経、靭帯に負担がかかるため、症状が一つだけでなく複数現れることが多いと言われています。しかも、事故直後よりも数日たってから出るケースもあるため、「時間差のある痛み」に気づきにくいのも特徴とされています。

初期症状:首・肩の痛みやこり、張り

最も多いのは「首の痛み」や「肩の張り」です。まるで寝違えたような違和感から始まり、動かすとズキッと痛むこともあります。中には、肩甲骨まわりや背中の筋肉が硬くなり、腕を上げにくいと感じる人もいるようです。事故直後は興奮状態で痛みを感じにくく、翌朝になって首が動かしづらくなるケースもあると言われています。

放散痛・しびれ・神経症状

鞭打ちの中でも「神経根症型」と呼ばれるタイプでは、首から肩・腕にかけて電気が走るような痛みや、指先のしびれを感じることがあります。これは、頚椎の周囲を走る神経が一時的に刺激を受けているためと考えられています。左右どちらかに偏ることが多く、重い荷物を持つと悪化する場合もあるそうです。

自律神経症状:めまい・頭痛・吐き気・耳鳴り

首の奥には自律神経や血管が通っているため、鞭打ちの影響で「めまい」「頭痛」「吐き気」「耳鳴り」といった症状が出ることもあります。特に「バレ・リュー型」と呼ばれるタイプでは、首のこりや頭重感に加えて集中力の低下を感じることがあるとも言われています。気圧の変化や疲労によって症状が強く出ることもあり、日常生活に支障を感じる人も少なくありません。

発症のタイミングと悪化しやすいケース

鞭打ちは、事故直後よりも1〜3日後に痛みが現れるケースが多いそうです。これは筋肉や神経の炎症が遅れて出てくるためだと考えられています。また、すぐに冷やさずに放置したり、自己判断でマッサージを行った場合、症状が悪化する可能性もあると指摘されています。慢性化を防ぐには、早めに専門家へ相談することがすすめられています。

#鞭打ち症状

#首肩こり

#神経痛しびれ

#頭痛めまい

#交通事故後ケア

3.鞭打ち(むちうち)の診断・検査プロセス

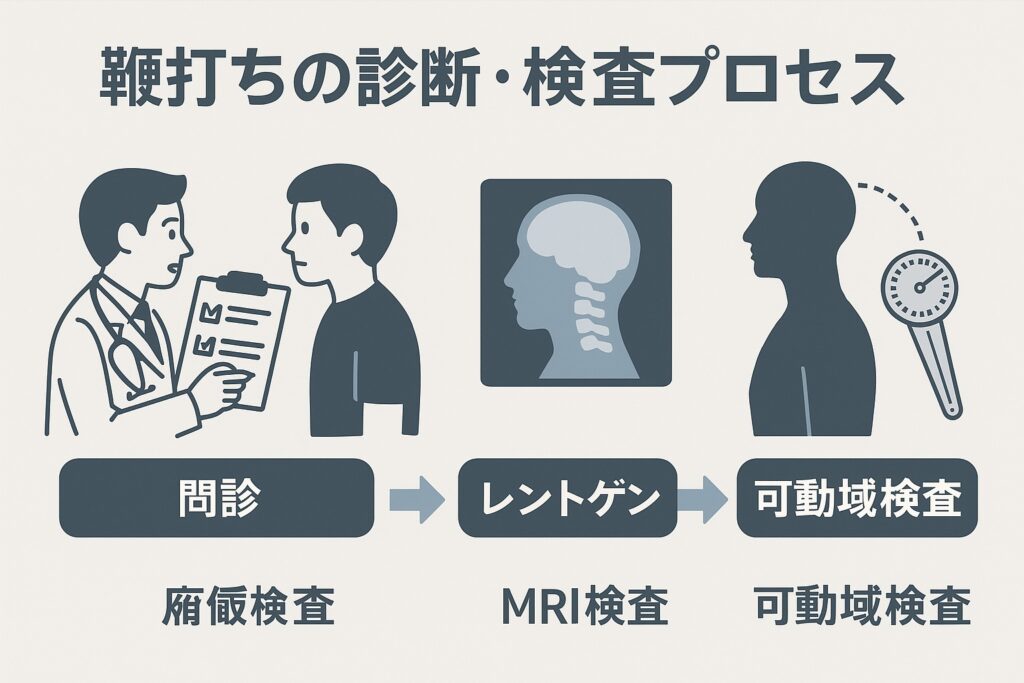

「首が痛いけど、本当に鞭打ちなのか知りたい」と感じたとき、どんな検査を受けるのか不安になりますよね。鞭打ちは外見上の異常が少ないため、信頼できる医療機関で丁寧な確認が大切だと言われています。ここでは、初診から検査までの流れをわかりやすく説明します。

初診で行われること(問診・視診・触診)

まず最初に行われるのは問診です。事故や衝撃を受けた状況、痛みが出たタイミング、日常で困っている動作などを詳しく聞かれることが多いようです。その後、視診で姿勢や首の傾き、腫れや赤みなどを確認し、触診で筋肉の硬さや圧痛(押すと痛い部分)をチェックします。これらの基本的な情報が、その後の検査方針を決める重要な手がかりになると言われています。

画像検査(レントゲン・CT・MRIなど)

鞭打ちは一見軽いケガに見えても、頚椎のねじれや微細な損傷が隠れていることがあるため、画像検査が行われることがあります。

- レントゲン検査:骨折や骨のズレを確認。

- CT検査:骨の細かな変形や損傷を立体的に把握。

- MRI検査:神経や靭帯、椎間板などの軟部組織の状態を詳しく見る。

特にMRIは、神経圧迫や筋肉の炎症を調べるのに役立つとされています。

神経学的検査・可動域測定

鞭打ちの中でも「神経根症型」や「バレ・リュー型」の場合、神経の働きに影響が出ることがあります。そのため、しびれ・反射・筋力などを確認する神経学的検査を行うことがあるそうです。また、首をどこまで動かせるかを調べる可動域測定も行われます。これにより、動作時の痛みや可動制限の程度を数値で把握できると言われています。

鑑別検査と他疾患との違い

首の痛みは、頚椎椎間板ヘルニアや筋膜炎など、他の病気と似ていることもあります。そのため、鞭打ちと断定せず、複数の検査結果を総合的に見て判断されるケースが多いと言われています。例えば、神経の圧迫が強い場合は整形外科的アプローチ、筋緊張が主な場合はリハビリや整体などが検討されます。いずれも、原因を正確に見極めることが改善の第一歩だとされています。

#鞭打ち検査

#首の痛みチェック

#レントゲンMRI

#神経学的検査

#交通事故後の確認

4.鞭打ち(むちうち)の治療法・ケア方法(急性期〜慢性期まで)

鞭打ちは「時間とともに改善する」と言われることが多いものの、実際は適切なケアを行わないと長引くケースもあるようです。首の筋肉や神経はデリケートな部分なので、自己判断せず、症状の時期に応じた対応を取ることが大切だとされています。ここでは、初期の応急ケアから慢性期のリハビリまで、段階ごとに整理して紹介します。

初期対応(安静・冷却・首の固定など)

事故直後や痛みが強い時期は、無理に動かさないことが第一とされています。患部を冷やすことで炎症を抑え、腫れや熱感を軽減できる場合があります。特に首の周囲を冷タオルなどで15〜20分ほど冷却し、必要に応じて頚椎カラーで固定するとよいとされています。

「少し動かして慣らそう」と考えてしまう方もいますが、急性期は刺激を避けることが回復の近道になるそうです。

薬物療法・湿布・鎮痛剤

痛みが強い場合、消炎鎮痛剤や湿布が用いられることもあります。市販のものを使う際は、貼りすぎや塗りすぎに注意し、皮膚トラブルを防ぐことがすすめられています。あわせて、温感タイプ・冷感タイプのどちらを選ぶかは症状や時期によって変わるため、医療機関や専門家の意見を参考にするのが安心だと言われています。

物理療法・理学療法(電気・温熱・牽引など)

痛みが落ち着いてきたら、電気刺激や温熱療法、軽い牽引などの物理療法を行う場合があります。これらは血流を促し、筋肉の緊張をやわらげる効果が期待される方法として知られています。特に温熱療法は「冷えからくるこり」をやわらげるのに有効とされています。継続することで、回復を後押しできる可能性があるそうです。

リハビリ・運動療法・ストレッチ

慢性期(数週間〜数か月)には、筋力低下や可動域の制限を防ぐために軽いストレッチや運動療法が行われることがあります。いきなり大きく動かすのではなく、「首を左右にゆっくり回す」「肩をすくめて下げる」といった軽い動きから始めるのが一般的です。痛みを我慢して動かすのは逆効果になると言われており、専門家の指導のもとで行うことが推奨されています。

補助的施術と避けるべき行動

整体や鍼灸、マッサージなどの補助的施術を併用する方もいます。これらは筋肉の緊張を和らげ、血流を促す目的で使われますが、「痛気持ちいい」程度に留め、強い刺激は避けることが大切です。

また、自己判断で首を鳴らす・強く揉む・長時間の入浴をするといった行為は炎症を悪化させる恐れがあるため注意が必要だとされています。

治療期間の目安と回復の見通し

鞭打ちの回復期間は個人差が大きいと言われていますが、一般的には2〜3週間で落ち着くケースもあれば、数か月かかることもあります。痛みが和らいでも、筋肉の柔軟性が戻るまでは無理をせず、日常動作を徐々に戻していくことがすすめられています。焦らず「ゆるやかに改善していく」意識を持つことが、長期的な回復につながると考えられています。

#鞭打ちケア

#首の痛み回復

#リハビリ方法

#交通事故後の対応

#むちうち治療法

5.鞭打ち(むちうち)の後遺症リスク・補償・慰謝料・予防

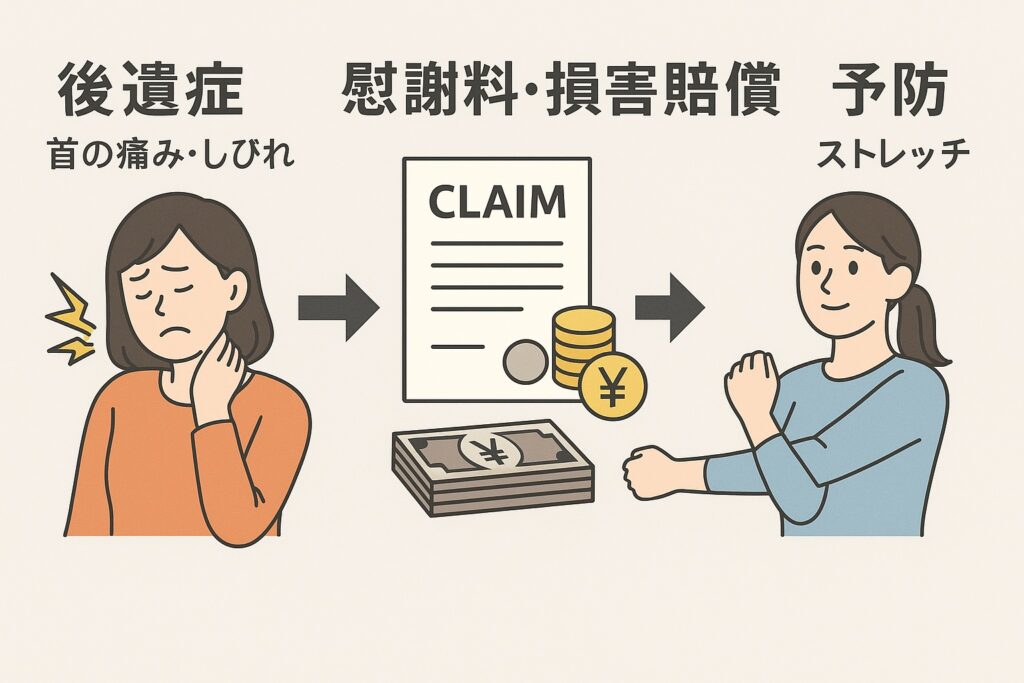

鞭打ちは一時的な痛みでおさまる場合もありますが、まれに後遺症として首のこりや頭痛、しびれなどが長く残るケースもあると言われています。症状が長引くと、通院や生活に影響が出るだけでなく、慰謝料や損害賠償の手続きが必要になる場合もあります。ここでは、鞭打ち後のリスクや予防策、補償の仕組みを整理して解説します。

後遺症とは?残る可能性と種類

鞭打ちの後遺症には、「首を動かすと痛みが出る」「天気が悪い日に頭痛やめまいが起きる」「腕や手にしびれが残る」などがあります。これは神経や筋肉、靭帯が完全に回復しきらず、慢性的な炎症や血流不良が続くことが関係していると考えられています。

ただし、適切な検査とリハビリを行うことで改善するケースも多く、「後遺症=一生残る」とは限らないとも言われています。

後遺障害等級の認定基準・判定ポイント

交通事故で鞭打ちを負った場合、症状の重さによって後遺障害等級が認定されることがあります。

一般的に、神経症状が残って日常生活に支障がある場合は14級9号、より重度の場合は12級13号に分類されることが多いそうです。

認定には「痛みやしびれの一貫性」「画像検査で異常が確認できるか」「通院履歴が継続しているか」などが判断材料になります。

慰謝料・損害賠償請求のしくみ

鞭打ちにより通院が必要になった場合、通院日数や治療期間に応じて慰謝料が算定される仕組みがあります。保険会社に提出する際には、診断書(触診結果)や通院記録が重要な証拠になるため、事故後は早めに病院や整骨院で記録を残すことがすすめられています。

また、症状が改善しない場合は、専門の行政書士や弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる可能性もあります。

事故後すぐすべき対応と再発予防

事故直後は痛みが軽くても、必ず医療機関に来院し、記録を残すことが大切だと言われています。時間が経ってから症状が出ることもあるため、自己判断で放置するのは避けましょう。

また、再発を防ぐには、首まわりの筋肉を温めて血流をよくし、長時間同じ姿勢を避けることがポイントです。軽いストレッチや姿勢改善も日常的に取り入れると良いとされています。

Q&A(よくある質問)

Q:痛みが1か月以上続いているけど大丈夫?

→ 炎症や筋緊張が長引いている可能性があります。無理に動かさず、専門家に再確認することがすすめられています。

Q:天気が悪いと首が重くなるのは?

→ 気圧の変化で自律神経が乱れ、症状が強まることがあるそうです。温めたり軽く動かすことで緩和される場合もあります。

Q:仕事を休む必要はある?

→ 痛みが強い時期は無理せず休むことも大切です。症状に応じて医師や施術者に相談しましょう。

#鞭打ち後遺症

#慰謝料請求

#首のしびれ改善

#交通事故対応

#むちうち予防