足の裏 痛い 土踏まず 治し方: 土踏まずの痛み(足底筋膜炎、扁平足、使いすぎなど)を根本から改善するストレッチ・筋トレ・靴選び・インソール活用などを専門家視点で解説。正しいセルフケアで痛みを緩和し、日常生活を取り戻そう。

1.原因を理解しよう:痛みが起きるメカニズム

「どうして土踏まずが痛くなるんだろう…」と思う方、多いと思います。実は、足裏の痛みには複数の要因が絡み合っていて、「これだけが原因」と断定しづらいケースも少なくありません。ただ、知識としてそれぞれの因子を押さえておくと、「なぜ自分が痛むのか」が見えてくることもあります。ここでは主な原因・リスク要因・放置したときのリスク、という流れで解説します。

主な原因(足底筋膜炎・扁平足など)

「足底筋膜炎(そくていきんまくえん)」という言葉は、足の裏痛み対策でよく出てきます。足底筋膜は、かかとから足の指の付け根を結ぶ繊維組織で、歩くたびに伸び縮みしてアーチを支える役割を担っています。これが過度に引っ張られたり炎症を起こしたりすると、痛みとして感じられやすいと言われています。サワイ健康推進課+2岐阜市 | 森整形外科リハビリクリニック+2

また、扁平足(アーチが低下して土踏まずが浅くなる状態)も痛みの要因になります。アーチが崩れるとバネ性が弱まり、足にかかる衝撃をうまく吸収できず、底面の筋膜や筋肉に負担がかかるようになります。広島県の整体院は セラピストプラネット+3西早稲田ライフケアクリニック+3s-re.jp+3

さらに、ふくらはぎ・アキレス腱が硬いと、足首の動き(背屈など)が制限され、足底筋膜に余計な張力が伝わることがあります。オムロンヘルスケア+3サワイ健康推進課+3n-cli.com+3

過剰使用(無理な負荷・繰り返し動作)も典型的な原因です。ランニングや立ち仕事などで足裏に繰り返しストレスをかけることで、筋膜や小さな組織に微小な損傷が蓄積し、炎症を引き起こすことがあります。n-cli.com+3オムロンヘルスケア+3医療法人上野会 上野会クリニック |+3

リスク要因(運動負荷・靴不適合・体重など)

原因だけでなく、「痛みが起こりやすくする条件」も理解しておくと対策が取りやすくなります。

- 運動負荷(オーバーユース):急激に運動量を増やしたり硬い地面で連日走ったりすることは、筋膜にかかるストレスを急増させ、発症のリスクを上げると言われています。n-cli.com+3医療法人上野会 上野会クリニック |+3サワイ健康推進課+3

- 靴・インソールの不適合:クッション性が低い靴、アーチを支えない靴、サイズが合わない靴などは、筋膜に余計な負荷を与えやすくなると考えられています。こばやし整形外科+3オムロンヘルスケア+3医療法人上野会 上野会クリニック |+3

- 体重・肥満:重さがそのまま足裏にかかる負荷なので、体重が重いと筋膜などにかかる張力が増える可能性があります。岐阜市 | 森整形外科リハビリクリニック+3gleneagles.com.sg+3n-cli.com+3

- 加齢:年齢を重ねると、筋膜や組織の柔軟性が低下しやすく、回復力も弱くなることがあります。サワイ健康推進課+2n-cli.com+2

これらのリスク要因が重なると、たとえ原因がそれほど強くなくても痛みにつながりやすくなるわけです。

放置した場合の悪化リスク

「ちょっと我慢すれば…」と思って放っておくケースもありますが、放置することで進行してしまうリスクもあります。

まず、痛みが慢性化しやすくなります。初期は動き出し・起床時の痛み程度でも、進行すると歩行中もじんじん痛むようになることがあります。オムロンヘルスケア+3岐阜市 | 森整形外科リハビリクリニック+3okuno-y-clinic.com+3

また、アーチ構造が崩れたまま使い続けると、足底だけでなく、膝・股関節・腰などにも負担が波及し、不調をきたす可能性も指摘されています。s-re.jp+3東京八王子・立川(多摩地区)の整体でおすすめ「骨盤王国 八王子整体院」+3西早稲田ライフケアクリニック+3

さらに、組織の繊維化や瘢痕化(組織が硬くなって動きが悪くなること)が進むことで回復しづらくなってしまうことも言われています。Angela Chen Podiatry+2n-cli.com+2

だからこそ、「なぜ痛むか」を知ったうえで、早めに対策を始めることが後戻りしづらい改善につながると考えられています。

#足底筋膜炎 #扁平足 #アーチ崩れ #過剰使用 #痛みのメカニズム

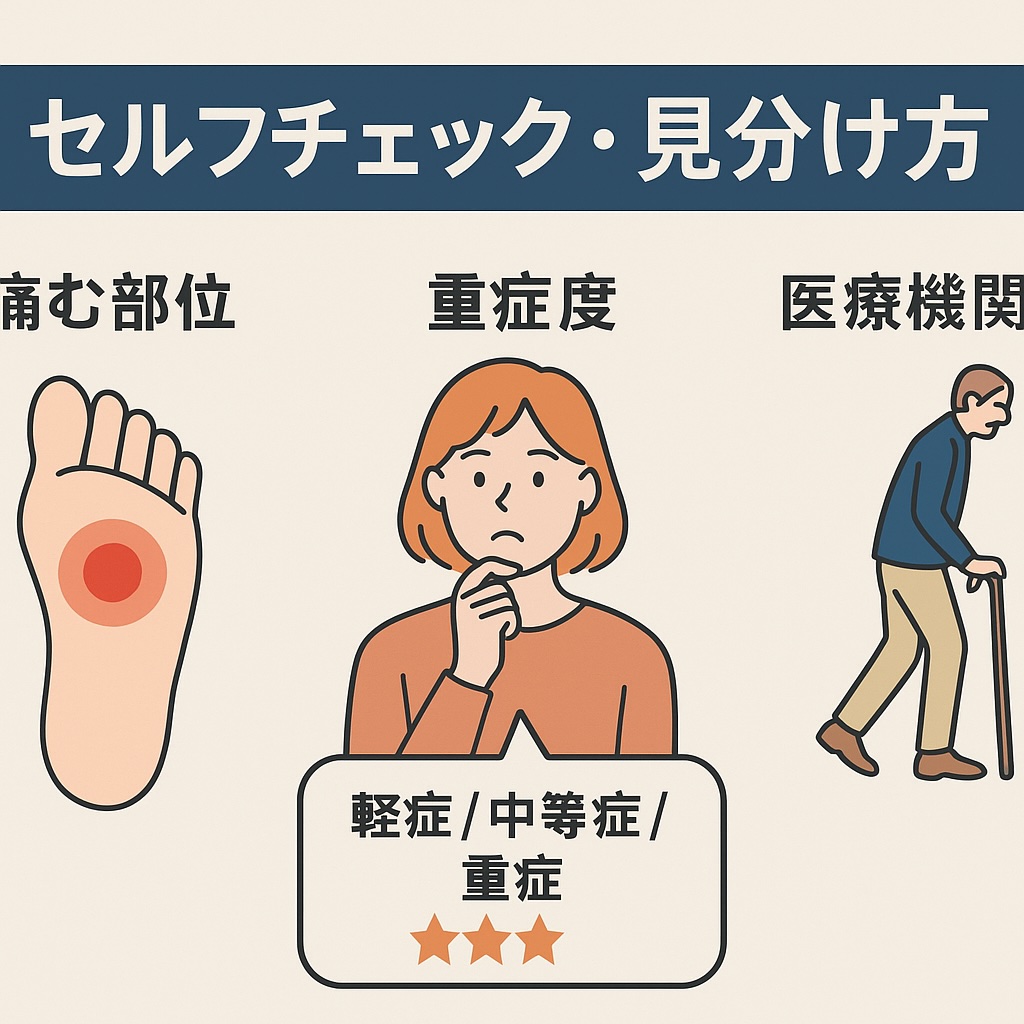

2.セルフチェック・見分け方

「どのあたりが痛むか?」だけで、ある程度自分の症状傾向が見えてきます。ここでは、痛む部位パターン、軽症~重症の見分け目安、そして「この症状なら医療機関へ」が妥当かどうかを、自分で判断する手がかりをお伝えします。

痛む部位によるパターン別チェック

「どこが痛むか?」を意識してゆっくり探してみましょう。たとえば:

- 踵寄り(かかと付近):かかとの内側前方あたりにズシッとくる痛み。足底筋膜の付着部に炎症がある可能性があります。

- 中央(土踏まず付近):アーチが崩れている、または筋膜に張力のバランス異常が出ているケースも。

- 始動時の痛み:長時間座った後や夜間休んだ後に最初の一歩を踏み出すとき強く痛むことがあります。多くの足底筋膜炎ではこの特徴的な「始動痛」が現れると言われています。オムロンヘルスケア+2FuncPhysio Physical Therapy+2

- 歩いている途中で痛む/終盤で痛む:歩行が進むにつれ痛みが出てくるパターンは、過使用や疲労蓄積型の負荷が関与している可能性があります。医療法人上野会 上野会クリニック |+2シンセルクリニック – ひざ・肩・股関節に特化した再生医療専門クリニック+2

これらのパターンをメモしておくと、後で改善策を決めるときにも役立ちます。

軽症/中等症/重症の見分けポイント

痛みの強さや持続時間、歩行への影響から、自分の症状をざっとランク付けできます。

| レベル | 痛みの特徴 | 発生・持続 | 日常生活への影響 |

|---|---|---|---|

| 軽症 | 起床時や始動時に弱めの鋭い痛み | 数分〜15分程度で和らぐ | 普通に歩けるが少し気になる |

| 中等症 | 始動痛+歩行中にじんわり痛む | 痛みが断続する、長く歩くと増強 | 長距離歩行や立ち仕事で不快感あり |

| 重症 | 歩行時常時痛み・ズキズキ響く痛み | 午後~夜まで持続、休んでも改善しづらい | 日常動作(階段、立ち上がりなど)で制限を感じる |

このような分類は目安ですが、「歩きづらくなってきた」「痛みが1週間を超えて続く」ような場合は、中等〜重症の可能性を念頭に置いたほうがよいでしょう。

「この症状なら医療機関へ」判断する基準

自宅ケアだけでは対応が難しいと考えたほうがよいサインもあります。以下のような症状が出ているなら、整形外科や運動器専門のクリニックで相談することを検討しましょう。

- 痛みが 2〜3週間以上改善しない

- 安静時でもズキズキ痛む、夜間痛がある

- 歩行制限が強い・杖や手すりなしで歩くのが困難

- 腫れ・熱感・発赤 が見られる(炎症が強くなる可能性)

- 片足だけ急激に痛む、または 神経症状(しびれ・つり・感覚異常)がある

これらは、自己判断の範囲を越え、専門的な評価・検査が必要な可能性があるとされています。nabecli.com+2サワイ健康推進課+2

#痛む部位 #始動時痛 #重症度判断 #歩行制限 #医療機関判断

3. 自宅でできる改善(治し方)

「痛みをなんとかしたい」「まずは自分で何か始めたい」という方に向けて、無理せず取り組める方法をまとめます。ストレッチ〜サポート法まで、段階的に紹介しますね。

ストレッチ:柔軟性を取り戻す

まずは足底・ふくらはぎ・アキレス腱のストレッチが基本です。これらをゆるめることで、足底筋膜への緊張を軽減できると言われています。([turn0search6])

例えば、床に座って足を伸ばし、タオルを足の裏にかけてゆっくり手前に引く「タオルストレッチ」は、足底とふくらはぎを同時に伸ばすのに適しています。10~20秒キープを目安に。足先を反らせるように引き上げるストレッチも効果的です。

また、壁に手をつき、片脚を後ろに引いてかかとを床につけたまま膝を伸ばすスタイルのストレッチは、アキレス腱やふくらはぎを伸ばすのに有効です。

ストレッチは「じんわり効く感じ」が出る程度で止め、痛みが増すようなら控えるようにしましょう。

筋トレ・筋力強化:“支える力”を育てる

柔軟性と並んで大切なのが、足裏のアーチや後脛骨筋などを支える筋力を鍛えることです。これにより、日常動作時の負荷を分散できる可能性があります。([turn0search5])

具体的には、タオルを丸めて足の下に置き、指でたぐり寄せる“タオルギャザー”が代表例。椅子に座ってでもできるので、隙間時間にできます。ビー玉をつまんで移動させる運動もおすすめです。

足の指を「じゃんけん形式」で伸ばしたり曲げたりする練習もいいですね。これで足趾(足の指)自体の運動性も養えます。

マッサージ・ほぐし:ポイントを刺激する

足底を直接ほぐすことも有効です。例えば、ゴルフボールやテニスボールを下に敷き、足を前後にゆっくり転がすように刺激する方法があります。([turn0search6])

手指を使って、足底のアーチに沿って優しく押すように揉むのも良い手段。ただし、強く押しすぎると逆に痛めるリスクもあるため、あくまで心地よい範囲で行うようにしてください。

温め/冷やし:炎症期と慢性期で使い分け

ケア方法として、温めと冷やしを使い分けるのがポイントです。痛みが強く炎症が出ている段階では、冷やすことで炎症を抑える効果が期待できると言われています。([turn0search3])

一方、痛みが慢性的になっているときは、ぬるめのお湯などで足を温めて血流を改善し、硬さを緩めることが助けになるケースもあります。([turn0search3])

ただし、熱感や腫れがあるようなら、無理に温めず、まずは冷やす方向で対処すべき場面もあります。感覚に注意しながら実施してください。

テーピング技法・サポート方法:補助で安定感をプラス

アーチを支えるテーピングは、動作中の痛みを軽減する補助策としてよく用いられます。貼り方にはコツがあり、かかとからアーチを支えながら指の付け根へ向かって貼るスタイルが基本とされています。([turn0search4])

また、サポーターと併用して使われることも多く、アーチ補助と固定力を両立させる目的で用いられることもあります。([turn0search7])

ただし、貼る力加減や貼り方が不適切だと逆効果になることもあるため、最初は接骨院などで指導を受けておくと安心です。([turn0search6])

#ストレッチ #筋力強化 #足底マッサージ #温冷ケア #テーピングサポート

4.道具・環境からのアプローチ

「セルフケアだけじゃどうにもならない…」と感じる方へ。足裏の痛み改善をサポートする“道具・環境”の選び方・見直しポイントをお話しします。靴・インソール・生活習慣という切り口で進めていきましょう。

靴選びのポイント(クッション性・アーチサポート・フィット感)

まず靴が合っていないと、いくら中敷きを入れても効果は出づらくなります。靴を選ぶとき、以下3点を意識してみてください。

- クッション性:歩行時の衝撃を和らげるため、ソールが厚みと弾性を持つ素材(EVA、フォーム系、ゲルなど)を選ぶとよいと言われています。特に足底筋膜にかかる負荷を緩和する役割が期待できる靴が多く紹介されています。 新潟市|いのラボ接骨院グループ+1

- アーチサポート:靴の中底やソール部にアーチを支える構造があるものは、土踏まずのゆがみを防ぐ手助けになる可能性があります。扁平足の人には、アーチを補強する靴が選択肢となる場合があります。 整骨院松山+2新潟市|いのラボ接骨院グループ+2

- フィット感:靴がきつすぎても緩すぎても、不要なずれや摩擦が発生しやすくなります。メーカー表記のサイズだけでなく、中敷きを取り外して足を載せてみる・足幅を確認するなどのチェックが推奨されています。 もりもとリハビリ整形外科+1

また、ヒールの高さにも注意が必要で、過度なヒールは足裏に不自然な負荷をかけることも指摘されています。 新潟市|いのラボ接骨院グループ

インソール/足底板の活用(市販 vs オーダーメイド)

靴に加えて、インソール(中敷き・足底板)は痛み軽減・アーチ補正のための有力な補助アイテムです。

- 市販インソール:衝撃吸収性の高い素材や、土踏まずにフィットする形状のものが人気です。足底筋膜炎対応の用途で、クッション性と支持性を両立させた製品が多く紹介されています。 マイベスト+1

- オーダーメイドインソール:足の形や歩き方・荷重バランスをもとに一人ひとりに合わせて作られたものです。「足の疾患を抱える人に対して、オーダーメイドインソールが足裏のアーチを支える補助になる」との記述もあります。 異邦人 オーダーメイドインソールとウォーキングシューズの専門店

- 選ぶ際のポイント:素材・硬さ・形状・耐久性を考慮することが重要とされます。固すぎると違和感が出ることもあるため、サポート性と快適性のバランスを見極める必要があります。 アルケル治療院 – Just another WordPress site+2ATライフファクトリー+2

- 注意点:すべての人にオーダーメイドがよい、というわけではなく、状態や用途で最適解が変わることもあります。専門的な測定を通して選ぶことが望ましいとも言われています。 オアシス整骨院 | Just another WordPress site+1

生活習慣の見直し(立ち仕事・歩行スタイル・休息など)

道具だけでなく、「使い方」も見直さないと改善は遅れがちです。以下の点も併せて調整を。

- 立ち仕事の時間配分・休息:長時間立ちっぱなしだと足底に負荷がかかり続けます。こまめに座る、脚を上げるなどの休息を取り入れるとよいでしょう。

- 歩行スタイル:かかとから着地して足裏を使って蹴るように意識する歩き方や、つま先歩きの癖を見直すことでアーチへのストレスを減らす可能性があります。

- 靴ローテーション:毎日同じ靴を使い続けるとクッション性が早く劣化するので、複数足を交互に使うのが望ましいというアドバイスもあります。

- 休息時の足ケア:長時間の歩行や立ち仕事の後には、足を休めてクールダウンする(脚を上げる、軽くマッサージするなど)習慣を持つことも効果があると言われています。

5.医療アプローチ・治療法

「セルフケアだけじゃなかなか改善しない…」と感じたとき、医療アプローチに進む判断基準や選択肢を知っておくことは大きな安心材料になります。ここでは整形外科での対応から保存的治療、先進治療、手術の可能性までを順に見ていきましょう。

整形外科・理学療法での診断(画像検査・触診など)

最初に整形外科を受診すると、医師は問診・触診を通じて痛みの位置・動作制限・圧痛点などを確認します。これにより、足底筋膜炎かどうか、また他の障害(疲労骨折、踵骨棘、神経症状など)の可能性がないかを見分ける手がかりとなります。必要に応じて、レントゲンや超音波検査(エコー)、MRIなどが用いられ、骨変化や筋膜の厚み・炎症所見の有無をチェックすることが一般的です。

これらの診断を経て、症状の重さや進行度に合わせた治療プランを医師・理学療法士と共有することになります。

保存的治療(湿布・投薬・リハビリ・理学療法)

来院後まず導入されることが多いのが保存的治療です。具体的には、消炎鎮痛剤(湿布・内服薬)を使って一時的に痛みを抑えつつ、理学療法/リハビリで筋肉・軟部組織を整えるアプローチが中心となります。

理学療法士によるストレッチ・筋力トレーニング、超音波治療や電気刺激療法などが併用されるケースもあります。これらの方法でおおむね 6ヶ月程度を目安 に症状改善を目指す方針が一般的とされています。

多くのケースで、保存的治療で改善が得られる可能性が高いと言われていますが、反応が乏しい場合は次のステップを検討することになります。

先進的治療(体外衝撃波治療など)

保存的治療を継続しても十分な改善がみられない難治例では、体外衝撃波治療(ESWT)が選択肢として挙がることがあります。これは、衝撃波を患部に照射して除痛や組織修復を促す方法です。日本国内では、難治性足底腱膜炎に対してのみ保険適用 とされている施設があります。 minagawa-seikei.com+2hokkaido-seikei-kinen.jp+2

具体的には照射を数回繰り返すことで、除痛効果・血流改善・コラーゲン再生促進などの作用を期待するという報告もあります。 suzuki-seikei.tokyo+2川田整形外科+2

ただし、完全な改善を必ず保証するわけではなく、効果には個人差があるという点は留意が必要です。 suzuki-seikei.tokyo+2Nクリニック -+2

手術的治療の可能性・条件

保存的治療や先進治療で効果が乏しい場合、手術的アプローチが検討されることもあります。ただし、手術は最終手段と位置づけられることが多く、適応には慎重な判断が伴います。例えば、足底筋膜の部分切開(または開放療法)を行うケースがあります。

手術に進むには以下のような条件・リスクを確認する必要があります:

- 保存的治療歴(通常6か月以上)とその反応

- 他の原因疾患が否定されていること

- 手術後の合併症(神経障害、アーチの不安定化、痛みが残るリスクなど)可能性

- 術後リハビリ・回復期間への理解と準備

実際、研究報告では、手術を受けた症例のうち、約70〜80%に改善がみられたケースが報告されているものの、リスクも併記されています。 六本木整形外科クリニック+2kobayashibyoin.com+2