シンスプリントはすねの内側に起こる痛み(脛骨過労性骨膜炎)です。本記事では、典型症状・原因・診断のポイント・効果的な治療・自宅でできる予防法まで、専門家の知見と最新情報を交えてわかりやすく解説します。

1.シンスプリントとは? 症状と定義

「すねの内側がズーンと痛む」「走り出すと違和感が出る」──そんなときに疑われるのが「シンスプリント」と呼ばれる状態です。正式には**過労性脛骨骨膜炎(かろうせいけいこつこつまくえん)**と言われ、スポーツをする人に多く見られる下腿(かたい:すね)の痛みの一つとされています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/shin_splints/)。

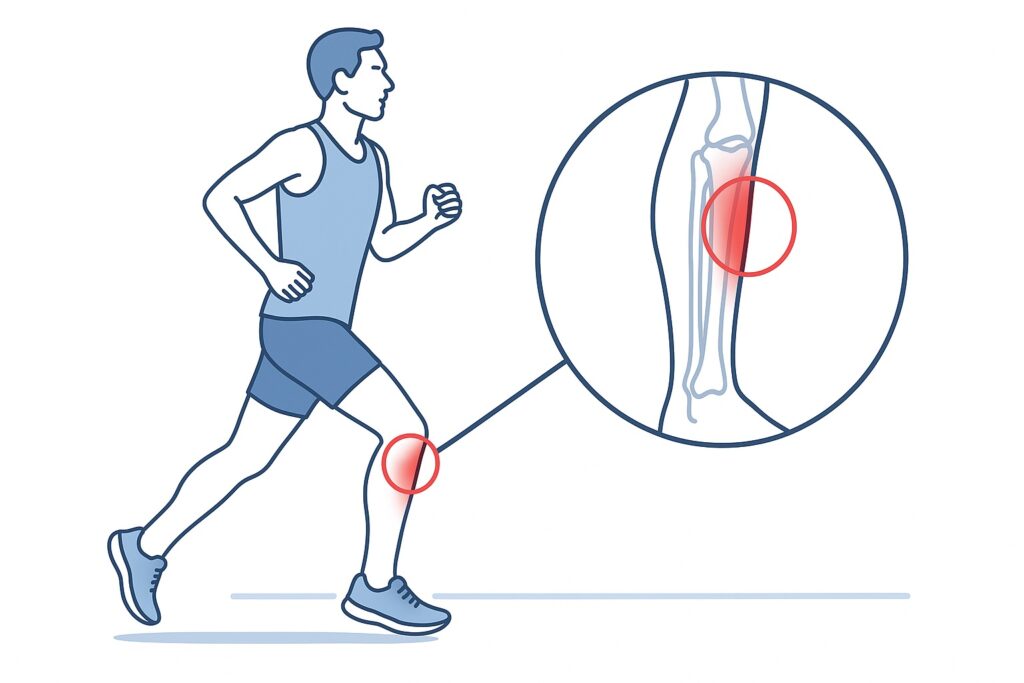

シンスプリントは、すねの骨(脛骨)の内側、ちょうど足首に近いあたりの筋肉が骨膜を引っ張ることで炎症を起こし、痛みが出ると言われています。特にランニング、バスケットボール、サッカーなどのように繰り返しジャンプや着地をする動作が多い競技で起こりやすいそうです。

好発部位と痛みの特徴

痛みの出る場所は、すねの内側下1/3あたりに集中しているケースが多いと言われています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/sports-chronic-pain/shin-splints/)。最初は「走った後だけズキズキする」「押すと少し痛い」といった軽い違和感から始まり、放置すると歩行時にも鈍い痛みを感じるようになることがあります。

多くの人は「筋肉痛かな?」と勘違いして我慢してしまうことが多いですが、早期にケアすることで長引きを防げる可能性があるとも言われています。

ステージ分類と進行パターン

シンスプリントは、痛みの進行度によって大きく3段階に分けられると考えられています。

- 初期段階:運動後のみに軽い痛みが出る。

- 中期段階:運動中にも痛みを感じるが、休むとおさまる。

- 重度段階:安静にしてもズキズキと痛むようになり、疲労骨折へ移行するリスクもあるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/shin-splints/)。

つまり、「痛みがあるけどまだ動ける」と放置してしまうと、より長期的な不調につながる恐れもあるため、早めの対応がすすめられています。

#シンスプリント

#すねの痛み

#ランナー障害

#過労性骨膜炎

#スポーツ障害予防

2.原因・リスク要因

「どうして自分だけ痛くなったんだろう?」と感じる方は多いようです。シンスプリントは、単に“走りすぎた”という理由だけでなく、体の使い方・環境・個人の特性など、複数の要素が重なって発症すると言われています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/shin_splints/)。ここでは主な原因を4つの視点から見ていきましょう。

オーバーユース(使い過ぎ)と負荷の変化

最も多いのは「オーバーユース(使い過ぎ)」によるものだとされています。たとえば、ランニング量を急に増やしたり、練習時間を伸ばしたりすると、筋肉や骨膜が追いつかず炎症を起こしやすくなるそうです(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/sports-chronic-pain/shin-splints/)。

「最近ちょっと頑張りすぎたかも」と思い当たる方は、まさにその“急な負荷変化”が関係しているかもしれません。トレーニングは「昨日より少しだけ」増やすくらいが理想と言われています。

足の形・筋肉・骨格バランスの影響

シンスプリントは、**足のアライメント(骨格の並び)**が崩れている人にも起こりやすいと考えられています。特に「扁平足」や「過回内(かかとが内側に傾く状態)」の人は、すねの内側の筋肉に負担がかかりやすいそうです。

また、ふくらはぎや太ももの筋力バランスが崩れていると、衝撃を分散できずに脛骨(すねの骨)への負荷が増えると報告されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/shin-splints/)。

運動環境・靴・路面の影響

意外に見落とされがちなのが「環境の変化」です。たとえば、固いアスファルトの上を走ることが増えた、靴のクッションがヘタっている、急に新しいシューズに替えた──こうした小さな変化も、シンスプリントの引き金になることがあると言われています。

また、室内トレーニングや部活動の練習場など、床の硬さ・傾きも影響するため、練習場所を選ぶ際には注意が必要です。

年齢・性別・競技種目による違い

シンスプリントは、特に中高生や20代の女性ランナーに多いと報告されています。これは、成長期で骨や筋肉が発達段階にあること、そして女性の場合は筋力や骨密度の違いも関係していると言われています。

また、陸上競技・バスケットボール・サッカー・ダンスなど、ジャンプやストップ動作が多いスポーツほど発症しやすい傾向があるようです。

一方で、運動経験が少なく筋肉が硬い人でも起こることがあるため、競技者だけの問題ではありません。

#シンスプリント

#すねの痛み

#ランナー障害

#オーバーユース

#スポーツ障害

3.診断・チェックポイント

「すねが痛いけど、これってシンスプリント?」「疲労骨折じゃないか不安…」──そんな疑問を感じたことはありませんか?

実は、すねの痛み=シンスプリントとは限らないと言われています。似たような場所に痛みを起こす疾患がいくつか存在するため、自己判断では見分けづらいケースも少なくありません。ここでは、シンスプリントを疑うときに役立つセルフチェックと、医療機関で確認されるポイントを紹介します(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/shin_splints/)。

症状チェックリスト

まずは以下のような特徴が当てはまるか確認してみましょう。

- 走る・ジャンプする動作ですねの内側がズキズキする

- 押すと「ピンポイントで痛い」というよりも、広い範囲で鈍い痛みを感じる

- 運動を休むと痛みが軽くなるが、再開するとまた痛くなる

- 朝や練習後にじんわり痛みが残る

これらが複数当てはまる場合、シンスプリントの可能性があると言われています。反対に、「ズキッとした強い一点痛」「腫れ」「夜も痛む」などがある場合は、他の疾患の可能性も考えられます(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/shin-splints/)。

圧痛・運動痛の触診ポイント

シンスプリントでは、すねの内側の下1/3あたりを押したときに痛みが出やすいとされています。特に、骨のすぐ横を軽く押すと「ズーン」と鈍い痛みを感じるのが特徴です。

一方で、骨の一点に強い痛みが集中する場合は「疲労骨折」の可能性もあるため、注意が必要です。運動中の痛みの出方も重要で、「走ると痛いが、止まると引く」タイプはシンスプリントに多いとされています。

鑑別疾患と見極め方

シンスプリントと間違われやすい疾患には以下のようなものがあります:

- 疲労骨折:すねの骨自体に細かいひびが入り、安静時にも痛みが続く

- 後脛骨筋腱炎:すねのやや下部で、くるぶし付近にかけて痛む

- コンパートメント症候群:運動中にふくらはぎがパンパンに張り、しびれを伴う

これらは見た目や感覚が似ていても、原因や対処法が異なるため、自己判断で放置しないことが大切だと言われています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/sports-chronic-pain/shin-splints/)。

画像検査と来院の目安

「安静にしても痛みが取れない」「1〜2週間たっても違和感が続く」「歩行時にも痛みがある」──こうした場合は、整形外科などでレントゲンやMRI検査を受けることがすすめられています。

これにより、骨膜の炎症か、骨のひび・筋膜の異常かをより正確に判断できると言われています。痛みが軽いうちに相談しておくことで、長期の休養を避けられるケースもあるそうです。

#シンスプリント

#すねの痛み

#疲労骨折との違い

#スポーツ障害

#セルフチェック

4.治療・リハビリ・セルフケア

「どうすれば早く楽になる?」「ストレッチしても大丈夫?」と悩む方は多いですよね。シンスプリントの改善には、炎症を抑えつつ徐々に負荷を戻すことが大切だと言われています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/shin_splints/)。

焦って動かすよりも、痛みのステージに合わせて“やるべきこと・控えるべきこと”を整理するのがポイントです。

安静・アイシング・減負荷の原則

まず初期は「無理をしないこと」が一番大切だと言われています。痛みが出ているうちは走る・ジャンプするなどの動作を控え、アイシング(1回15〜20分程度)を1日数回行うと炎症の軽減が期待できるそうです(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/shin-splints/)。

また、「完全に動かない」よりも、痛みの出ない範囲で軽いストレッチやウォーキングを続ける方が、血流を保ちやすいとも言われています。

ストレッチ・筋力強化エクササイズ

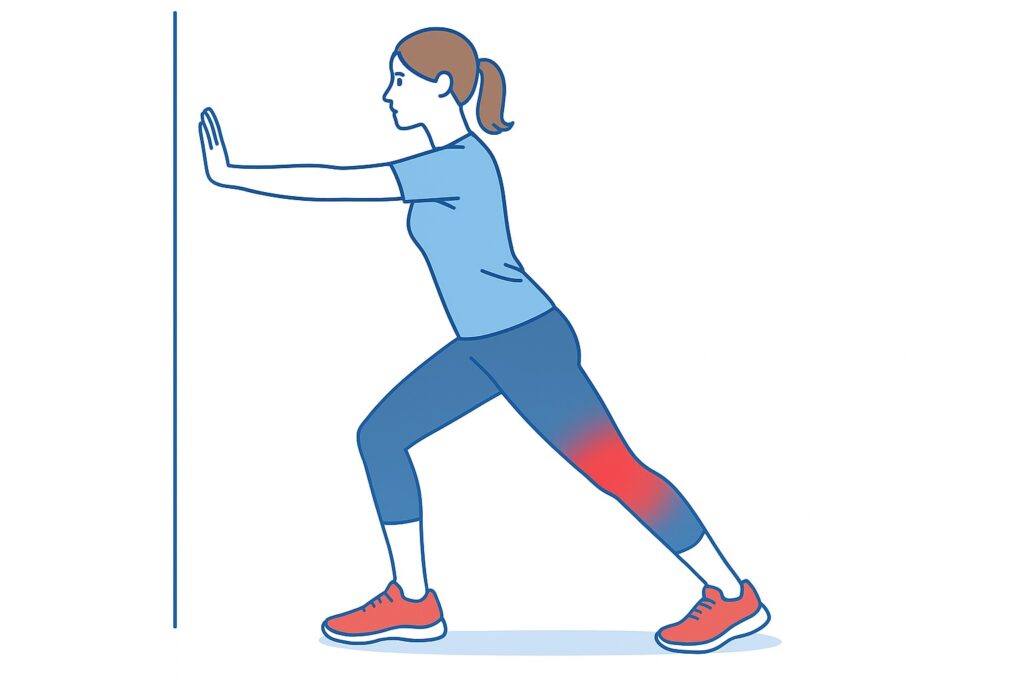

痛みが落ち着いてきたら、すね・ふくらはぎの柔軟性を取り戻すストレッチが役立ちます。

たとえば、

- ふくらはぎのストレッチ:壁に手をつき、片脚を後ろに引いてアキレス腱を伸ばす

- すねの筋肉のストレッチ:足の甲を後ろに倒して前すねを伸ばす

さらに、ふくらはぎ・足首まわり・太ももの筋力をバランスよく鍛えることで、再発防止にもつながると言われています。特に「足裏から支える力」を鍛えるトレーニングが効果的です。

テーピング・インソール・サポート具の活用

痛みが軽減してきた段階では、テーピングやアーチサポート付きインソールが再発防止に役立つとされています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/sports-chronic-pain/shin-splints/)。

特に扁平足や過回内(足首が内側に倒れる傾向)のある人は、足底のサポートを補強することで、骨膜への負担を減らせると言われています。市販のサポーターを使う際は、締めすぎず、日中の活動時間だけ装着するのがポイントです。

リハビリ計画と回復を早める生活習慣

リハビリの進め方は「痛みが出ない範囲で少しずつ運動量を戻す」が基本です。

1〜2週間で痛みが減ってきたら、ジョグ → ラン → スプリントの順で負荷を上げていくと良いとされています。

また、十分な**睡眠と栄養(特にカルシウム・ビタミンD・たんぱく質)**を摂ることも回復を支える重要な要素です。

「休む=サボる」ではなく、「再スタートの準備期間」と捉えることが改善への近道です。

#シンスプリント

#セルフケア

#ストレッチ

#リハビリ

#スポーツ障害改善

5.予防法と再発予防

「もう痛みはなくなったけど、また再発しないか心配…」──そんな不安を持つ方も多いですよね。シンスプリントは一度改善しても、再び同じ負担をかけると再発しやすいと言われています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/shin_splints/)。

ここでは、再発を防ぎながら安全に運動を続けるためのポイントをまとめました。

ウォームアップ・クールダウンを習慣に

トレーニング前後の準備とケアが再発予防の基本だと言われています。

運動前は、ふくらはぎ・すね・太もも周りを中心に動的ストレッチ(軽いジャンプや足首回しなど)で筋肉を温めることが大切です。逆に運動後は、静的ストレッチ(ゆっくり伸ばす)で筋肉をリセットすると、炎症リスクを減らせると言われています。

「ストレッチなんて面倒」と思うかもしれませんが、わずか5分でも習慣化すると、再発のリスクを大きく下げられるそうです(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/shin-splints/)。

負荷を少しずつ増やす運動プラン

シンスプリントは“頑張りすぎ”が原因になりやすいので、急な負荷アップは禁物です。

「昨日より少し長く走る」「週1回ペースを上げる」など、10%ずつ増やすルールを目安にするとよいと言われています。

また、痛みが完全に引いたあとも、すぐに全力疾走するのではなく、ウォーキング→軽いジョグ→本格ランのようにステップを踏んで戻していくことが大切です。

靴選びと路面環境の見直し

実は、「靴」と「路面」も再発に深く関係しています。クッション性が落ちたランニングシューズを使い続けると、足への衝撃が増えて骨膜へのストレスが高まると言われています。

また、アスファルトのような硬い地面よりも、土やウレタン素材のトラックの方が足に優しいそうです。

靴の寿命はおおよそ500〜800kmが目安とされているため、ソールが減ってきたら早めの交換がおすすめです。

フォームと動作の改善も重要

走り方や姿勢も大きな要因の一つです。

例えば、前傾しすぎてつま先着地になっていると、すねの筋肉が過剰に働きやすいと言われています。骨盤を立て、リズムよくミッドフット着地を意識するだけでも、負担が軽くなることがあります。

動画を撮って自分のフォームを確認したり、整骨院やトレーナーに相談するのも効果的です。

モニタリングと早めの対応

痛みのサインを「ただの疲れ」と見過ごさないことも再発予防のカギです。

すねの張り・違和感・軽い痛みを感じたら、その日のうちにアイシングやストレッチでケアするのがおすすめです。

また、トレーニング日誌に「走行距離」「痛みの有無」「シューズの状態」などを記録しておくと、自分の傾向がつかみやすくなります。小さな変化に早く気づくことが、長くスポーツを楽しむためのコツです。

#シンスプリント

#再発予防

#ランナー障害

#ストレッチ習慣

#スポーツセルフケア