足のむくみ 原因を徹底解説。「ただの疲れ?」と放置していませんか。長時間の同じ姿勢・塩分過多・筋力低下から、心臓・腎臓・肝臓など病気の背景まで。今すぐできるセルフチェック&改善ステップも紹介します。

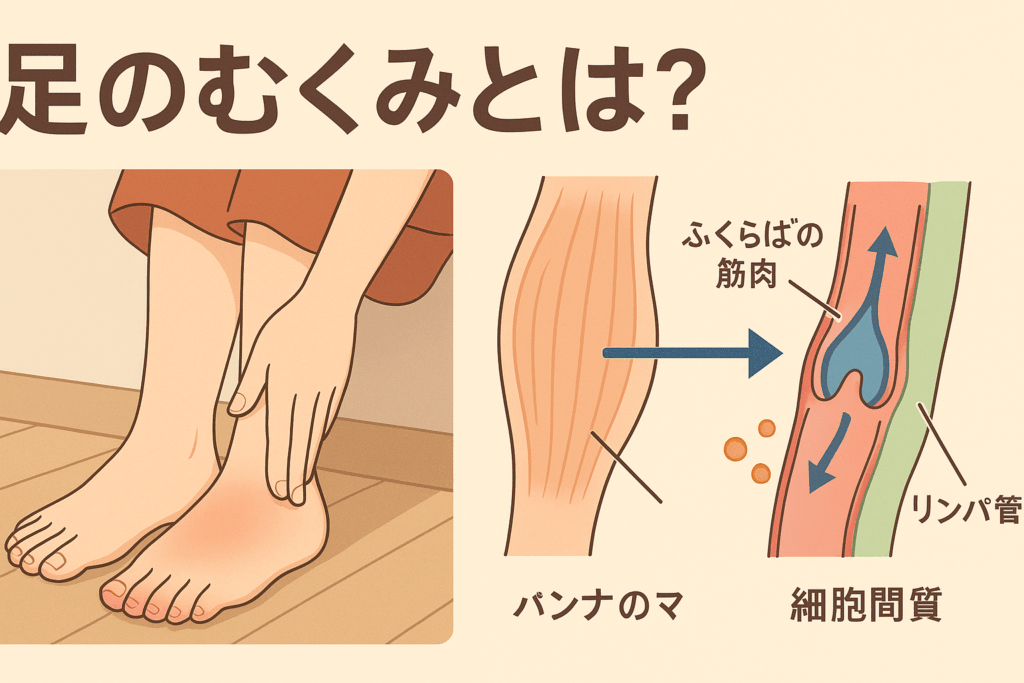

1.足のむくみとは?まずは“むくみ”のメカニズムを知ろう

むくみ=皮下組織に水分がたまる「状態」とは

「むくみ」とは、皮膚の下やその周りの組織に余分な水分や液体(細胞間液)がたまってしまっている状態を指すと言われています。 通常、血管やリンパ管、筋肉のポンプ機能などが水分の出入りを調整していて、むくみとして目立つ状態にはなりにくいのですが、このバランスがくずれると「足のむくみ 原因」となるメカニズムが働き始めるのです。

なぜ「足」にむくみが起きやすいのか

足は、心臓から遠く、重力の影響を強く受ける部位です。立っていたり、座っていたり同じ姿勢が長時間続くと、脚の静脈やリンパの流れが滞りがちになります。さらに、ふくらはぎなどの筋肉(いわゆる筋ポンプ)が十分に働かないと、静脈から心臓に戻る血液や余分な液体が脚に滞る可能性が高くなります。また、血管内圧が上がったり、血漿の膠質浸透圧が下がったり、リンパ管の流れが悪くなったりすることも、むくみの発生に関わるとされています。

むくみ発生の主なメカニズムを整理

- 血管内から細胞間質(細胞と細胞の間の液体)への水分の移動が増える。

- リンパ管や静脈を通じた水分の回収・還流が低下する。

- 筋肉(特に下肢)のポンプ作用が弱まって、血液・リンパの流れが滞る。

これらの流れのどこかが機能低下を起こすと、余分な水分が足の組織にたまって「足のむくみ 原因」のひとつとなるのです。

このように、「足のむくみ」が起きる背景には、単なる “疲れ” 以外にも血液・リンパ・筋肉・重力などが複雑に関わっています。次の章では、具体的な「原因」を生活習慣編と病気・異常編に分けて見ていきましょう。

#ハッシュタグ

#足のむくみ #むくみのメカニズム #ふくらはぎ筋ポンプ #静脈還流 #セルフケア

2.足のむくみの主な原因 — 生活習慣編

長時間の同じ姿勢による血行不良

「立ち仕事が多い」「デスクワークで座りっぱなし」——そんな生活が続くと、足のむくみが起こりやすくなると言われています。長時間同じ姿勢をとっていると、下半身に血液が滞り、静脈やリンパの流れが悪くなるからです。特に、ふくらはぎの筋肉が動かない時間が長いと、血液を心臓に戻す“ポンプ作用”が弱まります。その結果、余分な水分が下半身にたまり、夕方になると足首やすねがパンパンに感じることもあるそうです。

運動不足・筋力低下によるむくみ

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれるほど、血液循環に関わる重要な部位です。ところが、日常生活で歩く距離が少なかったり、階段を避けがちだったりすると、筋肉が衰えて血流を押し戻す力が低下します。その結果、老廃物や余分な水分が脚にとどまり、「足のむくみ 原因」のひとつになると考えられています。軽いストレッチやウォーキングを日常に取り入れるだけでも、改善につながるケースがあるそうです。

塩分の摂りすぎと水分不足

「むくむ=水分の摂りすぎ」と思われがちですが、実際は塩分過多や水分不足のほうが原因になることもあると言われています。塩分を多く摂ると、体内のナトリウム濃度が上がり、体が水分をため込もうとする反応が起こります。一方で水分摂取が足りないと、老廃物が排出されにくくなり、血液の循環も悪化します。つまり、水分と塩分のバランスが崩れることで「足のむくみ 原因」が生まれるということです。

冷えや生活リズムの乱れも関係

クーラーの効いた室内や冬場の冷え込みなどで、体が冷えると血流が悪くなり、むくみやすい状態になるとされています。また、睡眠不足や不規則な生活は、自律神経のバランスを乱し、血管やリンパの働きに影響を与えることがあるそうです。特に女性の場合、ホルモンバランスの変動も重なり、夕方になると足のだるさやむくみを感じやすいという声も多いようです。

生活習慣の見直しが第一歩

日々の姿勢、運動、食生活、冷え対策——これらを少しずつ整えることで、むくみが軽くなる場合もあると言われています。例えば、1時間に1度は立ち上がってストレッチをする、水分をこまめに摂る、塩分を控える、軽くマッサージをするなど、小さな習慣の積み重ねが重要です。短期間で劇的な変化を求めるのではなく、体のサイクルに合わせて“めぐり”を整える意識が大切とされています。

#足のむくみ #生活習慣 #血行不良 #ふくらはぎポンプ #冷え対策

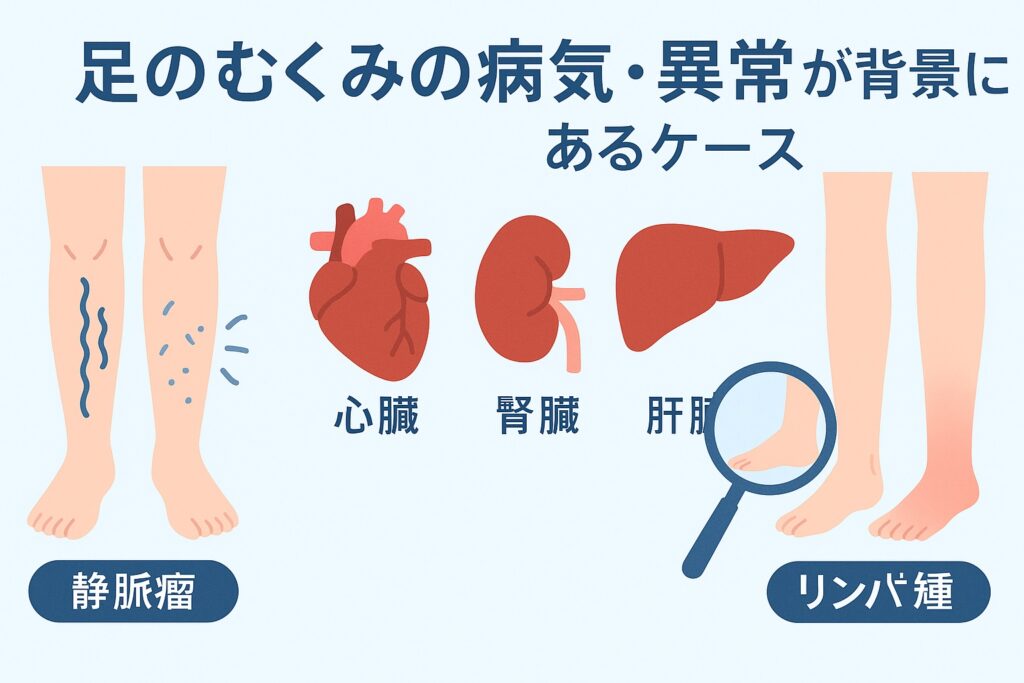

3.足のむくみの原因 — 病気・異常が背景にあるケース

心臓や腎臓・肝臓の機能低下によるむくみ

足のむくみは、単なる疲れや姿勢の問題だけでなく、心臓・腎臓・肝臓といった内臓の働きが弱っているサインの場合もあると言われています。たとえば、心不全では血液を送り出す力が低下し、下半身に血液が滞ってむくみが生じやすくなります。また、腎臓の機能が落ちると余分な水分や老廃物を体外に排出しづらくなり、足首やふくらはぎに水分がたまりやすいそうです。肝臓疾患では、血中のアルブミン(たんぱく質)が減少して血管内の水分保持力が下がり、皮下組織に液体がしみ出す仕組みとされています。

下肢静脈瘤・深部静脈血栓症など血管系の異常

血液の流れを妨げる血管のトラブルも、「足のむくみ 原因」のひとつとして多く報告されています。代表的なのが下肢静脈瘤で、足の血管内の弁が壊れて血液が逆流し、脚の表面に青いコブのような血管が浮き出る状態です。夕方になると重だるさや痛みを感じる方も少なくありません。また、深部静脈血栓症(DVT)は、血管の奥に血の塊(血栓)ができる病気で、片足だけにむくみが出ることが特徴とされています。放置すると血栓が肺に流れ込む「肺塞栓症」につながることもあるため、注意が必要です。

リンパの流れが滞るリンパ浮腫

ケガや手術、放射線の影響などでリンパ管の流れが悪くなると、「リンパ浮腫」と呼ばれる慢性的なむくみを引き起こすことがあると言われています。初期は足の甲や足首が軽く腫れる程度でも、進行すると皮膚が硬くなったり、左右の足の太さがはっきり違ってきたりします。リンパの流れは筋肉や関節の動きとも深く関係しており、日常生活での姿勢や運動不足も悪化要因になるようです。

ホルモンや代謝の乱れによるむくみ

甲状腺の働きが低下する「甲状腺機能低下症」では、代謝が落ちて体内の水分代謝が乱れ、むくみが現れることがあるとされています。また、低たんぱく血症(たんぱく質不足)や薬の副作用(降圧薬、ホルモン剤など)でもむくみが生じる場合があるそうです。特に薬剤性のむくみは気づきにくく、「いつの間にか靴がきつくなっていた」という人も多いといわれます。日常的に薬を服用している人は、かかりつけの専門家に相談するのが安心です。

危険なむくみを見極めるセルフチェック

「片足だけむくむ」「朝より夕方が極端にひどい」「押すと跡が戻らない」などの症状がある場合、病気が関係している可能性があると言われています。痛みや赤み、発熱、息切れを伴う場合は、早めに専門機関での検査を受けることがすすめられています。むくみは体からのサインでもあるため、「よくあること」と放置せず、変化を観察することが大切です。

#足のむくみ #下肢静脈瘤 #リンパ浮腫 #心臓腎臓肝臓疾患 #深部静脈血栓症

4.今すぐできる!足のむくみを改善・予防するセルフケア

ふくらはぎを動かして「血液ポンプ」を活性化

「むくみを放置していたら靴がきつくなった…」そんな経験はありませんか? 実は、ふくらはぎの筋肉は“第2の心臓”とも呼ばれ、血液やリンパ液を心臓に戻す重要な役割を担っていると言われています。長時間の立ち仕事やデスクワークでは、この筋肉が働かず、血液が足にたまりやすくなるのです。

デスクに座ったままでもできる簡単ケアとして、「かかとの上げ下げ運動」や「足首を回すストレッチ」が有効とされています。軽くつま先立ちをして数秒キープするだけでも、筋肉が刺激されて循環が促されるそうです。

塩分・水分バランスを整える食生活

むくみ対策では「水を控える」のではなく、「バランスよく摂る」ことが大切だと言われています。塩分を摂りすぎると体が水をため込みやすくなりますが、逆に水分を極端に減らすと老廃物の排出が滞ります。

食事では、塩分を控えるだけでなく、カリウムを含む食品(バナナ・きゅうり・アボカドなど)を意識して摂ると良いとされています。また、タンパク質をしっかり摂ることもポイントです。血液の中で水分を保持する働きを持つアルブミンは、タンパク質から作られるため、肉や魚、卵などを適量摂ることで体の巡りが整いやすくなるそうです。

冷えを防いで血流をサポート

「夏でもエアコンの冷えで足がだるい」という方も多いのではないでしょうか。冷えは血管を収縮させて血流を悪くし、むくみやすい状態をつくる要因になると言われています。

ぬるめのお湯でゆっくり入浴したり、寝る前に足湯を取り入れるのもおすすめです。温めながら軽く足をマッサージすると、リンパの流れを助けて老廃物の排出が促されるそうです。また、オフィスではひざ掛けやレッグウォーマーで下半身を冷やさない工夫も役立ちます。

むくみをためない生活リズムを

「1時間に一度は立ち上がる」「階段を使う」「就寝前に軽くストレッチをする」といった小さな習慣が、日々のむくみ改善につながると言われています。

また、寝る前に足を心臓より少し高くして休むことで、重力の影響を減らし、足にたまった水分を自然に戻すサポートができるそうです。こうした“こまめな巡りケア”を続けることが、むくみを防ぐ一番の近道とも言えます。

日々の積み重ねが「むくみにくい足」をつくる

足のむくみは一度解消しても、同じ生活を続けていると再発しやすいと言われています。大切なのは「疲れたらリセットする」習慣です。ストレッチ・栄養・休息、この3つのバランスを意識しながら、無理なく続けられるケアを見つけましょう。「今日の足を、今日のうちにいたわる」ことが、将来の軽やかな足を守る第一歩です。

#足のむくみ改善 #セルフケア #ふくらはぎ運動 #冷え対策 #水分バランス

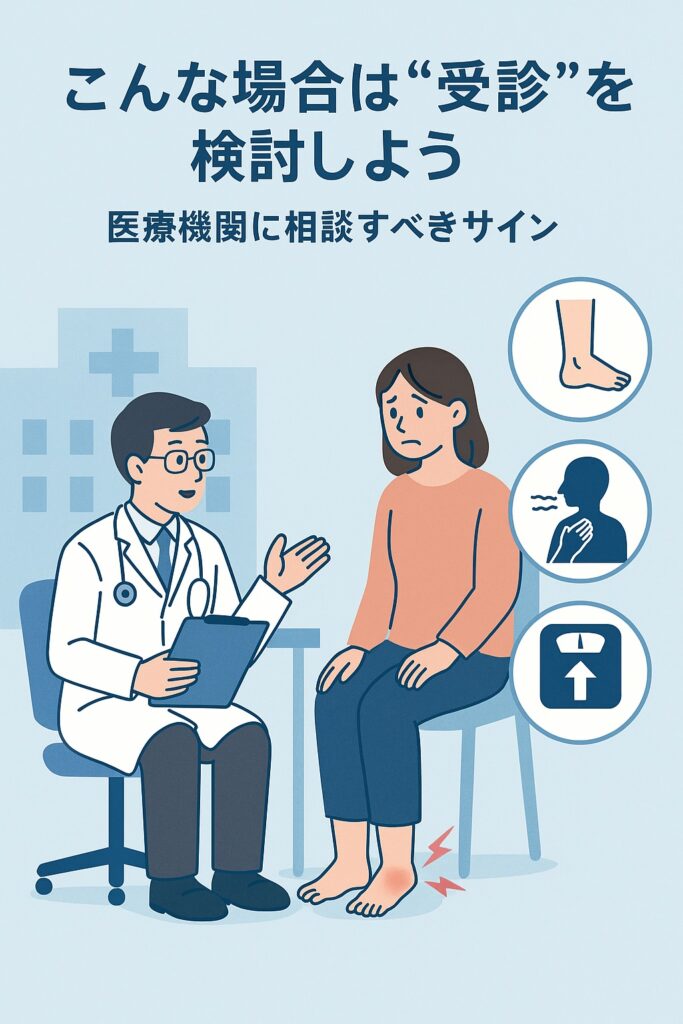

5.こんな場合は“受診”を検討しよう — 医療機関に相談すべきサイン

むくみが長引く・片足だけ強く出る場合

足のむくみが数日経っても引かない、あるいは片足だけ極端にむくむ場合には注意が必要と言われています。両足に均等に出るむくみは生活習慣や体質によるものも多いですが、片足だけのむくみは血管やリンパの異常が関係しているケースもあります。

特に、ふくらはぎの痛みや赤み、熱感を伴うときは「深部静脈血栓症(DVT)」の可能性もあるため、早めに医療機関へ相談することがすすめられています。血栓が肺に流れると「肺塞栓症」に発展することもあるため、軽視しないことが大切です。

むくみ+息切れ・体重増加・全身のだるさがあるとき

むくみと同時に「息苦しさ」や「体重の急な増加」、「手や顔のむくみ」などが見られる場合、心臓・腎臓・肝臓などの臓器機能が関わっていることがあると言われています。心臓のポンプ機能が低下すると下半身に血液が滞り、腎臓の働きが弱まると水分が排出されにくくなります。また、肝臓障害では血中たんぱく質の低下によって水分が血管外に漏れやすくなります。

こうしたむくみは一見「軽い疲れ」に見えることもありますが、内臓のSOSサインの可能性があるため、放置せず相談することがすすめられています。

急なむくみや痛みを伴うときは要注意

急に足がパンパンに腫れた、ズキズキとした痛みや熱感がある場合、炎症や感染、血栓などの可能性があると言われています。また、妊娠中の女性で片足だけ強くむくむ場合も、血栓が関係することがあるため注意が必要です。

むくみが「一晩で悪化した」「靴下の跡が深く残る」「皮膚が赤黒く変色している」といったサインが見られるときは、すぐに専門家への相談がすすめられています。

むくみが慢性的・再発を繰り返す場合

「毎日のように夕方になると足がむくむ」「朝になっても改善しない」など、慢性的なむくみが続く場合も、医療機関でのチェックを検討したほうがよいとされています。

特に、長期間にわたってむくみが取れない場合は、リンパ浮腫や慢性静脈不全などが隠れていることもあります。こうしたケースでは、血流やリンパの状態を専門的に確認することで、適切な施術やセルフケア方法が見えてくるそうです。

来院時に伝えるとよいチェックポイント

実際に医療機関へ行く際は、**むくみが始まった時期・症状の出る時間帯・痛みの有無・生活状況(立ち仕事、デスクワークなど)**をメモしておくと、触診や検査の際に役立つと言われています。また、「どのようなときにむくみが強まるのか」や「両足か片足か」も重要な情報です。

自己判断で放置せず、早めに体のサインを受け止めることが、健康維持の第一歩になります。

#足のむくみ #受診目安 #深部静脈血栓症 #心臓腎臓肝臓疾患 #リンパ浮腫