頚椎症 筋トレで「首・肩の痛み・しびれ」にアプローチ。自宅で安全に行える筋力トレーニング5選、フォーム・頻度・注意点を専門家の視点からわかりやすく紹介します。

1.頚椎症とは?筋トレを行う前に知っておきたい基礎知識

「首の骨(頚椎 = 7 個)は、年齢とともに少しずつ変化しやすい構造です」――とも言われています。 リハサク+2sebonenayami.com+2

具体的には、加齢によって椎間板の水分が減り、頚椎の関節や骨が少しずつ変形してくることが「頚椎症」の背景とされています。 リハサク+2seikei-fukuda.jp+2

また、現代ではデスクワークやスマートフォンの長時間使用など、前かがみや下を向いた姿勢が続くことで「首にかかる負荷」が増え、頚椎の負担が高まるとも指摘されています。 信愛会交野病院

つまり「年齢だけでなく、日々の姿勢・使い方が合わさって“首・頚椎に負担がかかる状況”をつくっている」ことが大きなポイントです。

主な症状(首の痛み・肩・腕のしびれ・可動域低下)

頚椎症になると、まず「首の痛み」や「首を動かしづらい」といった症状が出やすいと言われています。 リハサク+1

さらに、頚椎・その近くの神経が影響を受けると、肩から腕にかけて「しびれ」や「チクチク・ジンジンする感じ」、あるいは「力が入りにくい」といった神経症状も出ることがあります。 ネクストステップス総合サイト+1

また、首の可動域(左右を向く・上下にうなずく)が狭くなったり、「以前のように首を自由に動かせない」と感じる人も少なくないようです。こうした症状が「頚椎症の兆し」として挙げられています。

筋トレをする上での“筋トレしていいの?”という疑問とリスク(無理な運動で悪化する可能性)

「首が痛いのに筋トレして大丈夫?」というのは、決して珍しい疑問ではありません。実際、頚椎症では“首の神経が圧迫されている”といった状況も想定されており、無理な運動や誤ったフォームは症状を悪化させるリスクがあると言われています。 からだなび –

ただし一方で、正しい方法・適度な負荷の筋トレを行うことで、「姿勢の安定」「首・肩周りの筋力アップ」によって首にかかる負荷を軽くできる可能性もあるとされています。 athletic.work

ですから、「筋トレ=NG」ではなく、「自分の首の状態を知ったうえで、安全にできる範囲で始める」というのが鍵と言えそうです。特に、痛みが強い時・しびれが顕著な時には、まず安静・専門家相談を優先するべきという注意も明記されています。 osaka-seboneatama.com+1

#頚椎症 #筋トレ #首の痛み #姿勢改善 #安全なエクササイズ

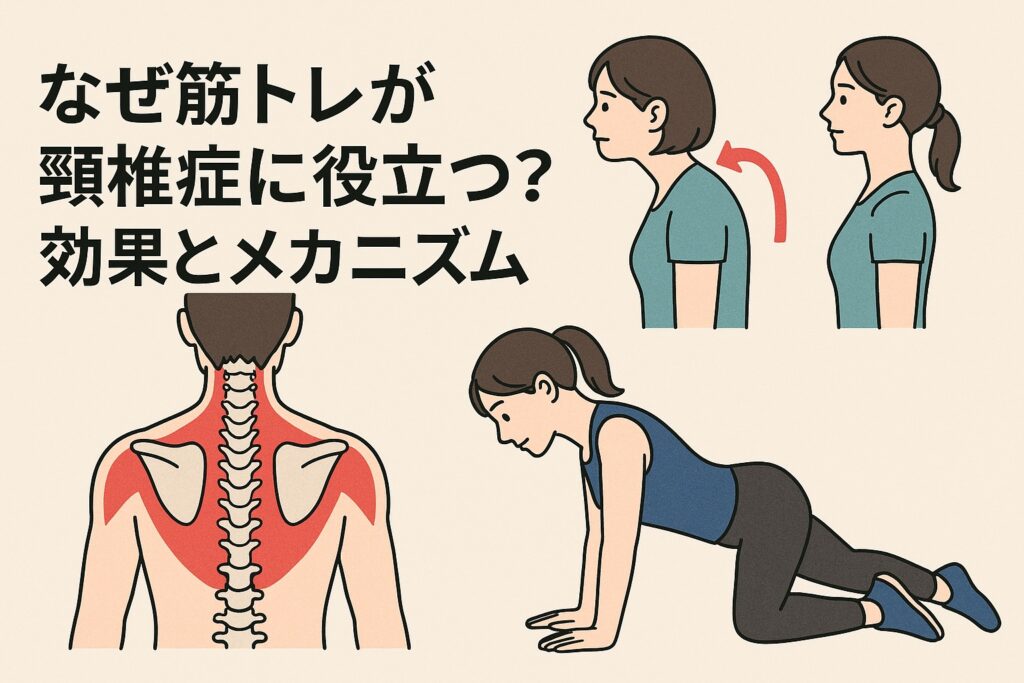

2.なぜ筋トレが頚椎症に役立つ?効果とメカニズム

「首まわりだけ鍛えたらいいの?」という疑問を持つかもしれませんが、実は首だけでなく、肩甲骨や体幹(胴体まわり)の筋力をアップさせることが、首の負担を軽くする鍵と言われています。ふくだ整形外科+1

具体的には、姿勢を支える「土台」である体幹や肩甲骨まわりの筋肉が弱いと、首が頭の重みをそのまま負担せざるをえなくなり、結果として頚椎(首の骨)や椎間板・神経根にストレスがかかると考えられています。例えば、「首を支える筋力を鍛えることで、椎間板へかかる負担を減らせる」といった記述があります。ふくだ整形外科

また、肩甲骨がしっかり安定していると、腕や肩の動きに応じて首が無駄に動く量が減り、結果として首にかかる余分な力を避けることができると言われています。こうした連動性があるため、「首・肩甲骨・体幹の筋力アップ」がセットで重要です。

姿勢改善・猫背・ストレートネックなどでどのように負荷が増えるか

姿勢がくずれると、首にかかる力が増えるメカニズムもよく説明されています。例えば、猫背やストレートネック(首の自然なカーブが失われた状態)が続くと、頭の位置が前方に出てしまい、首の後ろの筋肉や椎間関節・椎間板に余計な力がかかると言われています。yotsuya-blb.com+1

さらに、背骨(特に胸椎・腰椎)や体幹まわりの動きが固まっていると、首が“動きのしわ寄せ”を受けやすくなり、首だけで動きをカバーしようとしてしまうことから、「背骨・体幹の柔軟性・筋力」が姿勢改善においても鍵という指摘が見られます。ふくだ整形外科

このように、姿勢が悪い状態が続くと首の“負担が抜けない構造”になってしまい、結果として症状が出やすい・続きやすいという点が、筋トレを行う“理屈”として納得できます。

どんな筋トレが“首に直接負担をかけず”に行えるか(ターゲット筋群・フォームの工夫)

では実際に、「首に負荷をかけずに筋トレを行うにはどうするか?」という点ですが、以下のポイントが大切と言われています。

- 首を無理に反らす・ひねる動作は、頚椎や神経根に過剰な負荷をかけてしまう可能性があるため避けるべき、という注意があります。nikkori-sinkyuseikotsu.com+1

- 首そのものを大きく動かすよりも、肩甲骨を動かす、体幹を安定させる、あごを軽く引く程度の等尺性トレーニング(動かしながら筋肉を使うのではなく止めて使う方法)が安全性を高めるという情報があります。姫路ゆずの木整骨院

- フォーム(姿勢)を意識しながら、首の位置をニュートラル(自然な位置)に保ち、肩や背中を使って首を“助ける”ような動きにすることが重要だと言われています。整体oasis

このように、首に直接「ぐいっ」と負荷をかけるのではなく、「首を守る周辺筋群を鍛える」視点で筋トレを選ぶことが、症状を悪化させずに進めるためのポイントです。

#頚椎症 #筋トレ効果 #姿勢改善 #体幹強化 #首の負担軽減

3.自宅でできる頚椎症向け筋トレ5選(初心者〜中級者)

「頚椎症の筋トレ」と聞くと、“首を直接動かす”イメージを持つ人も多いかもしれません。ですが、実際には首そのものを動かさず、首を支える筋肉を安全に働かせることが大切だと言われています(引用元:さかぐち整骨院).

ここでは、自宅でできる安全なエクササイズを5つ紹介します。器具は不要、空いた時間でコツコツ続けられる内容です。

①あご引き運動(チンイン)/深層首前面筋の活性化

あごを軽く引くだけのシンプルな運動ですが、首の前側にある「深層屈筋群」を目覚めさせる基本トレーニングだと言われています(引用元:さかぐち整骨院)。

やり方は、壁に背中をつけて立ち、後頭部・肩甲骨・お尻を壁につけます。その状態で軽くあごを引き、のどを後ろに引き込むように3〜5秒キープ。これを5〜10回繰り返します。

ポイントは、力を入れすぎず呼吸を止めないこと。首の筋肉がピンと張る感覚があればOKです。

②肩甲骨寄せ・僧帽筋下部トレーニング(背中・肩まわり)

首にかかる負担を減らすには、肩甲骨を動かす筋肉の活性化が重要だとされています(引用元:さかぐち整骨院)。

やり方は、背筋を伸ばした状態で肩甲骨を背中の中心に寄せて3秒キープ→ゆっくり戻すを10回。

腕を上げすぎず、肩をすくめないことがコツです。慣れてきたら、軽いペットボトルを両手に持って行うのもおすすめ。首そのものを動かさずに背中を鍛えられます。

③体幹トレーニング(プランクなど)/首以外の“土台”を強化

首を支えるのは「首まわりの筋肉」だけではなく、体幹(お腹・背中)の安定も欠かせないとされています(引用元:athletic.work)。

プランクは代表的な体幹トレーニング。両ひじとつま先で体を支え、一直線を保ったまま10〜20秒キープします。腰を反らせたり、首を持ち上げたりしないのがポイントです。

体幹を鍛えることで、頭の位置を自然に保ちやすくなり、首にかかる負担を減らせると言われています。

④タオルレジスタンス/等尺性運動で首まわりの筋を支える

首の動きを伴わず、筋肉を“使う感覚”を養うのに最適なのがタオルレジスタンスです。タオルを額や後頭部に当て、動かさずに5秒ほど押し合うだけ。前・後・左右の4方向で行うと、バランスよく鍛えられます(引用元:さかぐち整骨院)。

このトレーニングは**等尺性収縮(動かない筋トレ)**のため、関節に負担が少ないのが特徴。初心者でも取り入れやすい方法です。

⑤モニタリング&セルフチェック/フォーム・呼吸・痛みサインの確認

筋トレを続けるうえで大切なのが「自己モニタリング」だと言われています(引用元:かわな整骨院)。

・痛みが出たらすぐ中止する

・動作中に息を止めない

・首や肩に力を入れすぎない

これらを意識しながら、フォームを鏡で確認するのがおすすめです。正しくできているかを日々チェックすることで、安全性もアップします。

#頚椎症 #筋トレ #ストレートネック #体幹トレーニング #自宅エクササイズ

4.筋トレを行ううえでの注意点&“やってはいけないこと”

頚椎症に対して筋トレを取り入れる際は、「どの筋肉を動かすか」だけでなく、どのように行うかがとても重要だと言われています。正しいフォームと負荷の調整を誤ると、せっかくのトレーニングが逆効果になることもあるため、注意点をしっかり押さえておきましょう。

痛み・しびれが強い時は控えるべき/医療機関への相談目安

「筋トレ中に少し張る感じがある程度なら問題ないが、痛みやしびれが強いときは中止したほうがいい」と言われています(引用元:大阪脊椎・頭のクリニック)。

痛みが続く、腕や手の感覚が鈍くなる、力が入りにくいなどの症状がある場合は、自己判断で続けずに専門家へ相談することが勧められています。特に、**神経症状(しびれ・脱力)**が出ている場合は、安静や検査が優先です。

首を過度に反らす・ひねる・重い負荷をかける運動は避けるべき

「首を大きく反らす」「左右に強くひねる」などの動作は、頚椎の椎間板や神経根を圧迫しやすいとされています(引用元:にっこり鍼灸整骨院)。

とくに、器具を使った高負荷トレーニングや、勢いをつけて行う首回しなどは避けるのが無難です。首の筋肉は非常に繊細で、無理な動きによって筋肉や靭帯を痛めるリスクがあります。

もし首を動かすトレーニングを行う場合でも、「小さく」「ゆっくり」「痛みのない範囲」で動かすのが基本です。

正しいフォーム・呼吸・徐々に負荷を上げることの重要性

どんな筋トレも“正しいフォーム”で行うことが、効果と安全性を左右すると言われています(引用元:かわな整骨院)。

「1回の動作を丁寧に」「呼吸を止めずに」「最初は軽めから」——この3つがポイントです。呼吸を止めて力を入れると首や背中に余計な圧力がかかるため、吸う・吐くを意識してリズムを取るようにしましょう。

また、最初から負荷を上げすぎず、体が慣れてから少しずつ強度を高めていくことが、安全かつ効果的な筋トレの進め方だと言われています。

日常生活での姿勢・枕・スマホ首など首にかかる負荷を“減らす”工夫も併記

トレーニングだけでなく、日常の姿勢を見直すことも頚椎への負担を減らす大切なポイントです(引用元:信愛会交野病院)。

スマートフォンを長時間下を向いて見る「スマホ首」は、首の筋肉に常に負荷をかける姿勢の代表例です。

また、枕の高さが合っていないと首が不自然に曲がり、筋トレの効果が出にくくなることもあります。目線を前に保つ姿勢を心がけ、首にかかるストレスを“減らす生活習慣”をセットで意識することが大切です。

#頚椎症 #筋トレ注意点 #フォーム改善 #スマホ首対策 #首の負担軽減

5.継続するためのコツ&受診目安/FAQ

モチベーション維持のために「毎日5分」「動画・タイマー活用」など提案

「今日は忙しくて時間がないから…」とトレーニングをスキップしてしまう日もありますよね。そんなときは、毎日5分だけ実施するというハードルを低めに設定するのが有効だと言われています。例えば、スマホのタイマーを5分に設定して、動きやすい服で軽くトレーニングをするだけでも“習慣化”への第一歩として役立つと言われています。

また、動画を見ながら実施することで「やり方/フォーム」がわかりやすくなり、「これならできそう」と思える感覚が続けやすさにつながります。短時間でも毎日少しずつ行うことで、「今日はできなかった」という後ろめたさを減らし、心理的な負担も軽くなるとされています。

ただし、「筋トレをしなければいけない」という義務感に縛られてしまうと、かえってストレスになってしまうケースも。**“できる範囲で”/“無理しない範囲で”**という意識を持つことも、長く続けるポイントです。

よくある質問(FAQ形式)

Q1:頚椎症でも筋トレを毎日していい?

A:毎日軽めに行うのは基本的に“可能性がある”と言われていますが、痛みやしびれが強い日は休養を優先すべきです。また、トレーニングの強度を毎日高くするのではなく、軽負荷 → 中負荷 → 休養というサイクルを意識することが大切です。

Q2:いつまで続ければ効果が出る?

A:症状改善のためには、3〜6か月継続して運動することがひとつの目安と言われています。例えば、上肢の筋力低下を伴う「頚椎症性筋萎縮症」では3〜6か月の運動療法で改善傾向が見られたという報告があります。引用元: https://neurotech.jp/rehabilicenter/rehabiliblog/rehabilitation-of-cervical-spondylotic-muscular-atrophy-and-its-importance/

Q3:病院で「手術」と言われたら筋トレは意味ある?

A:たとえ手術の可能性が示唆されても、術前・術後の筋力維持/体幹の安定化として筋トレが役立つケースもあると言われています。ただし、手術を検討されている状況では、必ず専門医と運動内容・開始時期・リスクを共有する必要があります。

受診すべきサイン(手の力が入らない・日常生活に支障・歩行障害など)

自宅での筋トレやセルフケアを継続していても、次のようなサインが出たら来院を検討するべきだと言われています(引用元: https://healthcarejapan.com/%E9%A0%9A%E6%A4%8E%E7%97%87-%E7%AD%8B%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BD%9C%E6%82%AA%E5%8C%96%E3%82%92%E9%98%B2%E3%81%90%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%A8/)

- 手や指にしびれ・脱力感・握力低下が出てきた

- 首や肩だけでなく、歩行がふらつく・つまずきやすくなった

- 夜間の痛みで眠れない/日常生活に支障が出ている

これらは「神経が圧迫されている可能性」「進行している可能性」があるため、保存的筋トレだけでなく専門的な評価が必要とされています。

まとめ・トレーニング開始前にはまず自身の首・体の状態を “確認/相談” という注意喚起

筋トレを継続するうえで、自分の首・体の状態を把握してから始めるというのが入門の前提だと言われています。筋トレを「ただ始める」ではなく、「首にどんな状態があるか」「日常の姿勢・仕事環境にどんなクセがあるか」を確認してから取り組むと、安全性も効果も高まりやすいです。

また、継続のコツとしては「毎日5分」「動画・タイマー活用」「難しく考えず続けられる範囲で」など、運動習慣を“生活の一部”にしてしまう発想が有効です。

そして、痛み・しびれ・握力低下・歩行障害など“明らかな異変”が出たら、セルフで判断せず専門の来院を検討することが、長期的に首を守るための安心策として重要です。

#頚椎症 #筋トレ継続 #受診目安 #FAQ #自宅エクササイズ