ブリッジ 筋肉を鍛えたい方へ。大臀筋・ハムストリングス・脊柱起立筋など“裏側”の筋肉を効率的に刺激するフォーム、効果、注意点を初心者にも分かりやすく解説します。

1.どこを鍛える?「ブリッジ」で刺激できる筋肉とその役割

主に使われる筋肉(大臀筋・ハムストリングス・脊柱起立筋)

「ブリッジ」は、体の背面をバランスよく刺激できる代表的なトレーニングと言われています。特に使われるのが大臀筋・ハムストリングス・脊柱起立筋の3つです。

お尻の大部分を占める大臀筋は、骨盤の安定や立ち姿勢の保持に関わる重要な筋肉。ここが弱くなると、腰や膝に負担がかかりやすくなると考えられています(引用元:みやがわ整骨院)。

さらに、ももの裏にあるハムストリングスは膝の曲げ伸ばしに使われ、歩行や階段動作を支える働きを担っています。背骨に沿って走る脊柱起立筋は、体を起こしたり姿勢をまっすぐ保つ際に欠かせない筋肉で、背中の“柱”のような存在です(引用元:Smartlog)。

この3つが連動して動くことで、体幹の安定と正しい姿勢を維持しやすくなると言われています。

インナーマッスルも関与?(腹横筋・骨盤底筋・中殿筋など)

ブリッジは見た目以上に、インナーマッスルも活発に使う運動だとされています。

特にお腹の奥にある腹横筋や、骨盤を支える骨盤底筋群、そしてお尻の横側にある中殿筋などが補助的に働くそうです(引用元:姫路ゆずの木整骨院)。

これらの筋肉は、体を動かすというよりも「支える」役割を果たしています。そのため、ブリッジを続けることでお腹まわりが引き締まり、姿勢が安定しやすくなると言われています。

また、腹横筋や骨盤底筋は呼吸にも関係しており、深い呼吸がしやすくなる効果も期待できるとされています。単にお尻を上げる運動ではなく、体の“内側”から整えるトレーニングと捉えると良いでしょう。

なぜ“背面の筋肉”が重要か(姿勢維持・体幹安定・腰痛予防)

多くの人がデスクワークやスマホ操作で前かがみの姿勢をとることが増え、背中や腰の筋肉が使われにくくなっていると言われています。こうした生活習慣が、猫背や腰痛、肩こりを引き起こす一因にもなっているそうです。

ブリッジで背面を鍛えると、背骨を自然なカーブで支える筋肉が強化され、姿勢維持力や体幹の安定性が高まるとされています(引用元:Tarzan Web)。

また、筋肉がしっかり働くことで血流が促され、体のコリや冷えの改善にもつながる場合があると言われています。

「姿勢が変わると見た目も変わる」とよく言われますが、まさに背面の筋肉はその“土台”を作る存在。日常生活のパフォーマンスを支えるためにも、ブリッジはシンプルながら重要なトレーニングのひとつと考えられています。

#ブリッジ筋トレ #背面筋肉 #体幹強化 #姿勢改善 #腰痛予防

2.効果とメリット ― 「ブリッジ」で得られる変化とは

姿勢改善・猫背予防・ストレートネック対策

ブリッジは、背面の筋肉を中心に働かせることで姿勢改善に役立つと言われています。特に、デスクワークやスマホ操作などで前傾姿勢が続く人にとって、背中を伸ばす動きはとても大切です。お尻から背中にかけての大臀筋や脊柱起立筋を鍛えることで、猫背が軽減され、肩や首への負担も和らぎやすくなるそうです(引用元:ステップ木更津鍼灸治療院)。

また、背筋が自然に伸びることで、頭の位置も正しい位置に戻りやすく、ストレートネックの予防にもつながるとされています。普段の姿勢を意識するきっかけにもなり、見た目の印象が明るくなる人も多いそうです。

体幹強化・動作安定性の向上

「体幹を鍛える」と聞くとプランクやバランスボールを思い浮かべる人が多いですが、ブリッジも非常に効果的だと言われています。

背面を中心にお腹やお尻、太もも裏などの筋肉が連動して働くため、体幹の安定性が高まり、日常の動作がスムーズになりやすいそうです(引用元:さかぐち整骨院)。

体幹が安定すると、姿勢保持だけでなく「立つ・歩く・座る」といった基本動作にもブレが少なくなり、スポーツのパフォーマンスにも良い影響を与えるとされています。特別な器具を使わず、床さえあればできる点も魅力の一つです。

腰痛予防・背中のこり軽減

腰や背中の筋肉が弱くなると、日常動作の中で腰椎や筋膜に負担がかかり、痛みやコリを感じやすくなると言われています。ブリッジを行うことで、これらの筋肉がバランスよく働くようになり、腰痛の予防や背中のこりの軽減が期待されているそうです(引用元:Lastyle)。

また、長時間のデスクワーク後などに軽くブリッジを行うと、血流が促進され、腰まわりの重だるさが緩和されやすいとも言われています。無理をせず、呼吸を意識しながら行うのがポイントです。

血行促進・代謝アップ・美背面(引き締め)効果も?

ブリッジは背中・お尻・太もも裏といった大きな筋肉を動かすため、血行促進や代謝アップにも効果的だとされています。筋肉がしっかり使われると、体温が上がり、冷えやむくみの対策にもつながるそうです。

また、姿勢が整うことで背中やヒップラインもスッキリ見え、「美背面」や「引き締まった印象」を目指せると紹介する記事も多く見られます(引用元:Smartlog)。

見た目の変化だけでなく、内側から体を整えるトレーニングとしても、ブリッジは男女問わず人気が高いと言われています。

#ブリッジ筋トレ #体幹強化 #姿勢改善 #腰痛予防 #美背面

3.正しいフォーム&実践ステップ ― 効率よく安全に行うために

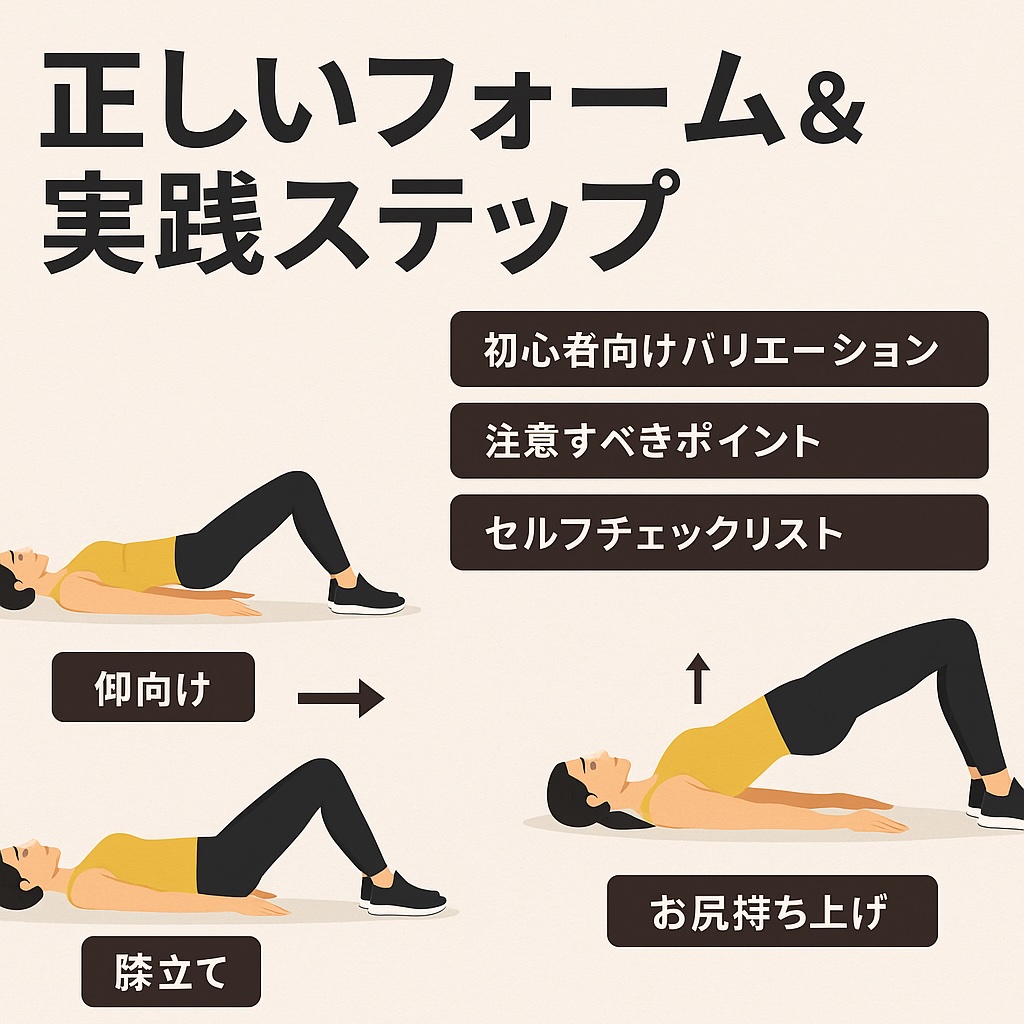

基本フォーム(仰向け→膝立て→お尻持ち上げ)

ブリッジの基本フォームは、見た目よりも奥が深いと言われています。まずは仰向けで寝て、膝を立てるところからスタート。足の幅は肩幅程度に開き、つま先は正面を向けます。その状態から、お尻をゆっくり持ち上げていきます。このとき、背中から太ももまでが一直線になるのが理想的なフォームとされています(引用元:BLBはり灸整骨院)。

上げる高さは、無理に高く持ち上げる必要はありません。腰や首に負担がかからない範囲で、ゆっくり呼吸をしながら5〜10秒キープしてみましょう。お尻や太もも裏にじんわり効いている感覚があればOKです。

初心者向けバリエーション(ヒップリフト・ハーフブリッジなど)

「ブリッジはきつい」「腰が反りやすい」と感じる人には、ヒップリフトやハーフブリッジなどの簡単なバリエーションから始めるのがおすすめです(引用元:Smartlog)。

ヒップリフトは、肩と背中をマットにつけたまま、お尻だけを軽く持ち上げる動作。腰への負担を抑えながら、大臀筋を意識的に使えます。

また、ハーフブリッジは膝の角度を浅くして行う方法で、体幹が安定しやすく、初心者でも正しいフォームを体に覚えやすいとされています。慣れてきたら、片脚ブリッジなどの応用にも挑戦してみましょう。

注意すべきポイント(腰を反りすぎない/首・肩・手の置き方)

ブリッジでよくある失敗が、「腰を反りすぎる」フォームです。勢いで上げてしまうと、腰椎に負担がかかり、痛みや違和感の原因になることがあります。お尻の筋肉で持ち上げる意識を持ち、胸から太ももまでを一直線に保つように意識しましょう。

また、首を持ち上げたり、肩をすくめたりするのもNGです。両手は手のひらを下に向けて体の横に置き、リラックスした状態をキープすることが大切だと言われています(引用元:QOOL)。

呼吸は止めずに「吸って上げて、吐いて下ろす」ペースを意識すると、自然にリズムが整いやすくなります。

セルフチェックリスト・よくあるフォームミスと改善法

セルフチェックリスト:

- お尻を上げたとき、膝から肩まで一直線になっているか?

- 腰が反っていないか?

- お腹に軽く力が入っているか?

- 首や肩に余分な力が入っていないか?

- 呼吸を止めずに行えているか?

もし「腰が痛い」「お尻に効いていない」と感じた場合、フォームが崩れている可能性があります。お尻ではなく腰で上げてしまう人が多いので、まずはお腹とお尻を同時に締める意識を持つと良いでしょう。

鏡で横姿を確認したり、スマホで撮影してチェックするのもおすすめです。正しいフォームを身につけることで、より安全かつ効率的にブリッジの効果を感じられると言われています。

#ブリッジ筋トレ #正しいフォーム #体幹強化 #腰痛予防 #初心者向け

4.プログラム/頻度・回数・進め方

初心者〜中級者〜上級者の目安回数・セット数・休息バランス

ブリッジは、自分のレベルに合わせて強度を調整しやすいトレーニングだと言われています。

初心者は、まず1セット10回×2セット程度から始め、フォームを意識することを重視しましょう。慣れてきたら10〜15回×3セットを目安に、少しずつ回数を増やしていくのが理想です。

中級者は、片脚ブリッジなどの応用動作を加えながら、各セット15〜20回を目標に設定してみましょう。筋肉が慣れてきたら、保持時間を5〜10秒に延ばす方法もあります。

上級者は、重り(ダンベルやチューブ)を使った負荷トレーニングを取り入れるのもおすすめです。ただし、疲労が溜まった状態で無理に回数を増やすと、腰への負担が強くなるため、セット間に30〜60秒の休息を入れることが大切だと言われています。

週何回が適切?体幹・背面筋筋トレとしての位置付け

ブリッジは「毎日やってもOK」と言われるほど体への負担が少なく、週3〜4回のペースが理想的だとされています。筋肉は鍛えたあとに休ませることで強くなるため、連日ではなく1日おきの実施が望ましいです。

また、ブリッジは背面の筋肉を中心に鍛える体幹トレーニングとして位置付けられています。プランクが「お腹の体幹」を鍛えるのに対して、ブリッジは「背中・お尻・もも裏」といった後ろ側の体幹を鍛えるのに効果的だと言われています。前後バランスを意識して取り組むことで、姿勢の安定や動作のスムーズさにつながりやすいそうです。

他のトレーニング・ストレッチと組み合わせる方法(例:お尻・もも裏・背中の補助トレーニング)

ブリッジ単体でも効果はありますが、他のトレーニングやストレッチと組み合わせることでより効率が上がると言われています。

例えば、お尻の補助トレーニングには「ヒップアブダクション(横脚上げ)」、もも裏には「レッグカール(うつ伏せ脚曲げ)」などを組み合わせると、筋肉の使い分けがしやすくなります。

ストレッチでは、トレーニング前後に「太もも裏(ハムストリングス)」や「股関節回り」を軽く伸ばしておくと、可動域が広がりフォームが安定しやすくなるそうです。

また、ヨガの「キャット&カウ」や「チャイルドポーズ」といった動作を取り入れると、背中の緊張がほぐれ、ブリッジ時の動きがスムーズになります。

ケガや腰痛がある場合の配慮と修正版メニュー

腰痛がある方や、ブリッジをすると違和感を覚える場合は、無理に腰を持ち上げずにハーフブリッジや骨盤の傾斜運動(ペルビックチルト)から始めるのが良いと言われています。

ハーフブリッジでは、お尻を床から数センチ浮かせる程度でも十分効果があるとされており、腰や首への負担を軽減できます。

また、腰を上げた際に痛みが出る場合は、原因が筋力不足や柔軟性低下にあることも多いため、太もも裏のストレッチや体幹の安定トレーニングと組み合わせて行うとよいでしょう。

ブリッジは「痛みを我慢して行う運動」ではなく、体にやさしい範囲で続けることがポイントです。継続によって少しずつ筋肉が目を覚まし、日常動作の安定にもつながると考えられています。

#ブリッジ筋トレ #体幹トレーニング #トレーニング頻度 #腰痛対策 #ストレッチ併用

5.よくある質問(FAQ)・注意点・受診目安

Q:ブリッジは毎日してもいい?/Q:椅子に座る時間が長くて体が固いけどできる?

ブリッジは、強い負荷をかけずに行えるため、毎日実践しても問題ないトレーニングと言われています。特にデスクワークが多い方は、1日数分でも続けることで、筋肉のこわばりを和らげ、姿勢維持に役立つとされています。

ただし、筋肉痛がある場合や、腰に違和感が残っている日は無理せず休みを入れることが大切です。

また、「体が固くてうまく上がらない」という方は、まずハーフブリッジや骨盤の傾斜運動から始めるのがおすすめです。柔軟性を高めるために、もも裏や股関節のストレッチを取り入れると、少しずつスムーズに動けるようになると言われています。

Q:どのくらいで効果が出る?/Q:背中が硬くてできない場合どうすれば?

効果が出るまでの期間は個人差がありますが、正しいフォームで継続すれば2〜4週間ほどで体の変化を感じる人が多いとされています。

姿勢が整ったり、腰回りの軽さを感じたりといった変化から実感しやすいようです。

背中が硬くて上手くブリッジできない場合は、無理に高く上げようとせず、動きを小さく始めることが大切です。

壁に背中を沿わせて体を伸ばすストレッチや、**猫のポーズ(キャット&カウ)**などで背骨を柔らかくしておくと、ブリッジの動きが滑らかになりやすいと言われています。

注意:腰や肩を痛めている人は先にストレッチや専門家の診察を

腰痛や肩こりを抱えている場合、自己流でブリッジを行うと、かえって痛みを悪化させる恐れがあります。

特に、反り腰の人や肩に可動域制限がある人は、まず軽いストレッチから始めることがすすめられています。

背面をほぐす「背伸びストレッチ」や「もも裏の伸ばし」などを取り入れることで、筋肉が柔らかくなり、ブリッジ時の負担を減らせると考えられています。

また、痛みが長引く場合や運動中にしびれを感じる場合は、整形外科や理学療法士など専門家の相談を受けることが望ましいとされています(引用元:MELOS(メロス))。

受診・専門家相談の目安(痛み・違和感が出た時など)

次のような症状がある場合は、自己判断で続けずに一度専門家に相談するのがおすすめです。

- ブリッジ中や後に「ピキッ」とした鋭い痛みがある

- 腰や肩、首の動かしにくさが強くなってきた

- 痛みが数日経っても引かない

- 足のしびれ、冷えなど神経症状が出ている

これらの症状は、筋肉ではなく関節や神経が関係していることもあるため、早めの来院が望ましいと言われています。

NG表現(「必ず治る」「魔法の運動」など)に配慮した記述

ブリッジは筋肉をバランスよく使うことで体を整えるトレーニングですが、すべての症状が改善する“万能運動”ではありません。

「必ず治る」「劇的に変わる」といった表現は誤解を招くため避け、個々の体調に合わせて無理なく続けることが重要です。

体に不調がある場合は、セルフケアだけに頼らず、必要に応じて医療機関や専門家のアドバイスを取り入れる姿勢が大切だとされています。

#ブリッジ筋トレ #よくある質問 #腰痛予防 #セルフケア #姿勢改善