理学療法士と整体師の違いをわかりやすく解説します。国家資格の有無や保険適用、施術場所・目的の違いから「自分にはどちらが適しているか」まで、具体例付きでご紹介。

1.理学療法士とは?その資格・役割・施術内容

理学療法士は、医師の指示のもとでリハビリテーションを担当する国家資格を持つ医療専門職です。病気やケガ、加齢によって低下した「体の動きや機能の改善」を目的に、さまざまな施術や運動指導を行うと言われています。

一般的には病院・クリニック・介護施設などで勤務し、患者さんの生活機能を取り戻すサポートを行う存在です(引用元:PTOTST Worker)。

国家資格としての位置づけと取得要件

理学療法士は、文部科学大臣や厚生労働大臣が指定する養成校で3年以上の専門教育を受け、国家試験に合格することで資格を得られると言われています。

この国家試験は、解剖学や運動学、生理学、リハビリ実習など、体の構造や運動の仕組みを深く学ぶ内容が中心です。

資格取得後は、医療機関での勤務を通じて実務経験を重ねることが一般的で、より専門的な分野(スポーツ、脳神経、呼吸器など)へと進む人も多いそうです。

民間の整体師やセラピストと異なり、理学療法士は医療行為の一部を担う国家資格者として、法的にも位置づけられている点が大きな特徴です。

(引用元:PTOTST Worker)

主な勤務先・施術対象(医療機関・介護施設など)

理学療法士の働く場は幅広く、病院・クリニック・介護老人保健施設・訪問リハビリ・スポーツ現場など多岐にわたります。

対象となるのは、脳卒中や骨折の後遺症、高齢による筋力低下、交通事故後のリハビリなど、日常生活に支障がある人たちです。

また近年では、健康維持や再発予防を目的に、運動指導や体の使い方の改善に関わるケースも増えていると言われています。

こうした多様な現場で、理学療法士は医師・看護師・作業療法士などと連携しながら、患者一人ひとりに合わせた支援を行う点が特徴です。

施術内容と目的(運動療法・物理療法・動作訓練)

理学療法士が行う施術は大きく分けて「運動療法」と「物理療法」があります。

運動療法は、筋力トレーニングやストレッチ、歩行練習などを通じて、体の動きやバランスを取り戻すことを目的としています。

一方、物理療法では温熱や電気刺激を用いて血行を促したり、痛みの軽減を図る方法が採用されることが多いようです。

これらの施術によって、再び自分の力で立つ・歩く・生活するための機能を回復していくことが期待されています。

「日常生活動作(ADL)」を改善し、その人らしい暮らしを取り戻す支援こそが理学療法士の大きな役割だと言われています。

(引用元:ステップ木更津鍼灸治療院)

#理学療法士 #国家資格 #リハビリ #運動療法 #機能回復

2.整体師とは?その位置づけ・施術内容・保険適用

整体師は、体のゆがみや筋肉のこわばりを整え、姿勢やバランスを改善へ導くことを目的とした施術を行う専門職です。近年では、肩こりや腰のハリ、慢性的な疲労感などを抱える人が増え、整体院を利用する方も多くなっていると言われています。

ただし、理学療法士や柔道整復師などの国家資格者とは異なり、整体師は医療行為ではなく「民間資格または無資格」で活動できる職業として位置づけられています(引用元:ももだにうすい整形外科)。

民間資格または無資格のケース/法律的な立場

整体師は「整体師」という国家資格が存在しないため、特定の法律に基づいた資格制度ではありません。

一部のスクールや団体が独自の認定制度を設けており、一定のカリキュラムを修了した証明として「整体師資格」を発行しているケースもありますが、これは民間資格にあたります。

そのため、施術を行ううえでは「医療行為に該当しない範囲」で実施することが前提となっており、痛みや疾患に対する直接的な検査や判断は行わないとされています。

法的には「リラクゼーション」「ボディケア」などの領域に分類され、施術の内容や目的も医療とは異なる方向で提供されているようです。

(引用元:ももだにうすい整形外科)

主な勤務先・施術対象(整体院・リラクゼーションサロンなど)

整体師の勤務先は主に整体院・ボディケアサロン・リラクゼーション施設が中心です。

ほかにも、スポーツトレーナーや企業の福利厚生向け施術サービスなど、多様な場で活動している人も見られます。

来院者の多くは「肩こり」「腰のハリ」「姿勢のゆがみ」「疲れやすさ」など、日常生活での不調を訴える方が多いようです。

また、整体院によっては“ストレッチ専門”や“姿勢改善特化”など、テーマを絞ったメニューを提供していることもあります。

医療機関とは異なり、施術を受ける目的はリラックスやバランス調整、体のメンテナンスが中心であると言われています。

施術内容と目的(姿勢・バランス調整・筋膜・手技中心)と保険適用の有無

整体師の施術は、手技を中心に筋肉や関節、筋膜のバランスを整えることで、体の動きをスムーズにすることを目的としています。

施術方法には「押す・さする・伸ばす」といった手技や、骨盤矯正・姿勢調整などの技術があり、体の負担を和らげることで自然な回復力を高めるサポートをするとも言われています。

ただし、整体は医療行為ではないため、健康保険の適用外です。施術費は自由診療となり、料金設定も各院ごとに異なります(引用元:マイナビコメディカル)。

医師の指導のもとで行う理学療法士とは異なり、整体師は体のバランスや姿勢を重視するケア職として、日常の疲労回復や姿勢維持を目的に利用されることが多いと言われています。

#整体師 #民間資格 #自由診療 #姿勢改善 #リラクゼーション

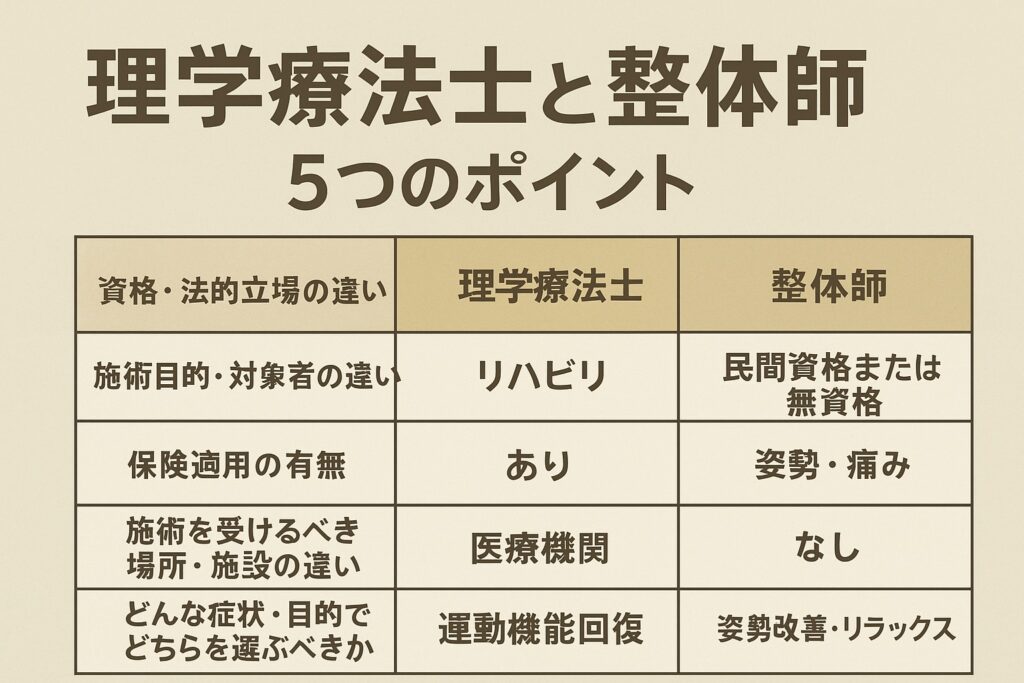

3.理学療法士と整体師を比較:5つのポイント

理学療法士と整体師は、どちらも「体の不調をサポートする専門職」として混同されやすいですが、実際には資格や施術の目的、保険制度など、さまざまな点で違いがあると言われています。ここでは、両者を5つの視点から比較し、それぞれの特徴をわかりやすく整理してみましょう。

資格・法的立場の違い

まず大きな違いは「国家資格の有無」です。

理学療法士は、文部科学大臣や厚生労働大臣が認定する国家資格であり、3年以上の養成課程を経て国家試験に合格する必要があります。一方、整体師は民間資格または無資格でも名乗ることができる職業で、特定の法律による免許制度はありません(引用元:ももだにうすい整形外科)。

このため、理学療法士は医療機関で医師の指示のもとに検査・リハビリを行う一方、整体師は医療行為を行わず「癒し」や「体のメンテナンス」を目的とした施術が中心とされています。

施術目的・対象者の違い

理学療法士の目的は、ケガや病気、加齢などで低下した運動機能の回復や維持です。主にリハビリテーションの一環として、日常生活の動作改善を支援します。

一方、整体師の施術は、姿勢や筋肉のバランスを整えて体の不調をやわらげることを目的にしていると言われています。対象者は、肩こり・腰のハリ・慢性疲労など、医療行為の必要がない軽度の不調を抱える人が多いようです。

保険適用の有無

理学療法士が医療機関で行うリハビリは、医師の指示書があれば健康保険の適用対象になります。

これに対して、整体師の施術は保険の適用外です。整体院では「自由診療」が基本となり、料金や施術内容も院ごとに異なります(引用元:マイナビコメディカル)。

つまり、理学療法士=医療保険のもとでのリハビリ、整体師=自費による体ケア、と考えるとイメージしやすいでしょう。

施術を受けるべき場所・施設の違い

理学療法士は病院・クリニック・介護施設・訪問リハビリなど、医療や福祉の現場で働くケースが一般的です。

一方、整体師は整体院・ボディケアサロン・リラクゼーション施設で施術を行うことが多く、医師の管理下にない独立した事業形態が中心です。

利用者の目的も、「機能回復を目指す人」か「日々の疲れをほぐしたい人」かによって選ぶ施設が変わる傾向にあります。

どんな症状・目的でどちらを選ぶべきか

| 比較ポイント | 理学療法士 | 整体師 |

|---|---|---|

| 資格 | 国家資格 | 民間資格または無資格 |

| 法的立場 | 医療職(医師の指示のもと) | 民間のケア職 |

| 施術目的 | 機能回復・日常動作の改善 | 姿勢・バランスの調整 |

| 保険適用 | あり(医師の指示が必要) | なし(自由診療) |

| 向いている人 | ケガ・手術後・動作に制限がある人 | 慢性的なコリ・疲労・姿勢改善を目指す人 |

例えば、「歩くと痛みがある」「手足の動きが制限されている」など、日常生活に支障がある場合は理学療法士の施術が適していると言われています。

一方で、「慢性的な肩こり」「姿勢のゆがみ」「全身の疲れをリセットしたい」といった場合には、整体師のケアが選ばれるケースが多いようです。

#理学療法士 #整体師 #比較 #リハビリ #姿勢改善

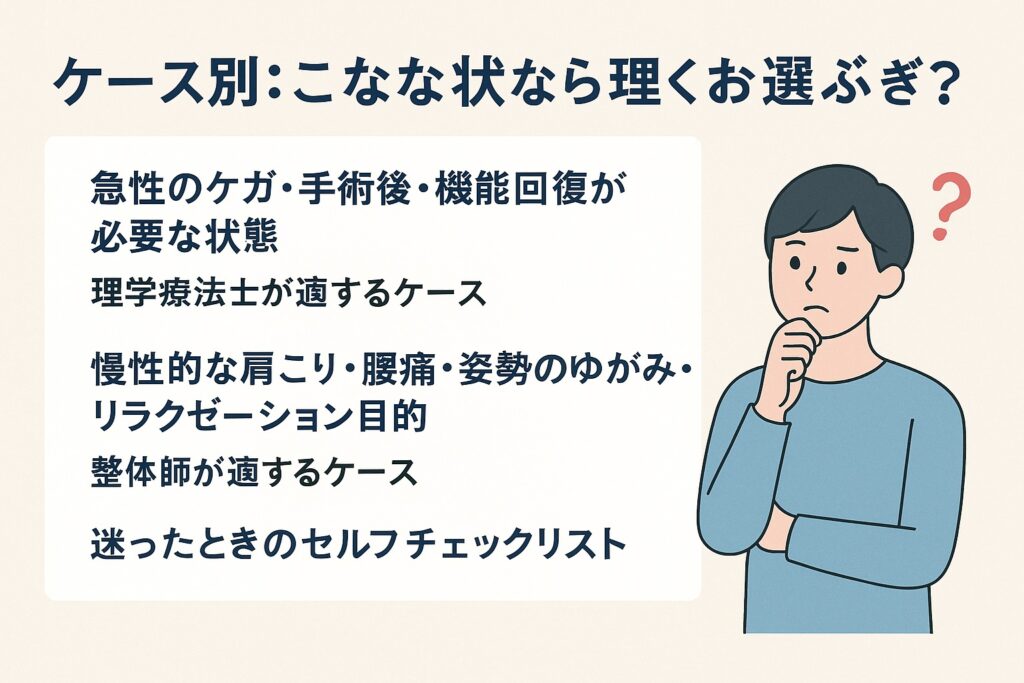

4.ケース別:こんな症状なら理学療法士、または整体師を選ぶべき?

体の不調を感じたとき、「病院に行くべきか、それとも整体院でケアしたほうがいいのか…」と迷う方は少なくありません。実際、どちらを選ぶかは症状の原因・程度・目的によって大きく変わると言われています。ここでは代表的なケースを3つに分けて、それぞれの特徴と選び方の目安を見ていきましょう。

急性のケガ・手術後・機能回復が必要な状態

「転倒して膝を痛めた」「骨折後に関節がうまく動かない」「手術後のリハビリが必要」——そんなケースでは、理学療法士によるサポートが適しているとされています。

理学療法士は国家資格を持つ医療従事者で、医師の指示のもとでリハビリや機能回復訓練を行う専門職です。病院やクリニック、介護施設などで勤務し、歩行・関節の可動域・筋力の回復など、日常生活動作の改善を目的としています。

また、再発を防ぐための運動指導や姿勢のアドバイスを行うことも多く、専門的な検査や評価を通じて安全かつ段階的な回復を支援してくれると言われています。

(引用元:PTOTST Worker)

慢性的な肩こり・腰痛・姿勢のゆがみ・リラクゼーション目的

一方で、「長時間のデスクワークで肩が張る」「慢性的な腰の違和感が続く」「姿勢が悪いと感じる」といった慢性不調や疲労感が中心の方には、整体師による施術が向いている場合があります。

整体師は、民間資格または無資格でも活動できる職業で、主に手技によって体のバランスや筋肉の緊張を整える施術を行います。整体院やリラクゼーションサロンなどで施術を受けられ、体の巡りや姿勢の改善、リラックス効果を目的に通う人も多いようです。

ただし、整体は医療行為ではないため、痛みの原因がケガや疾患による可能性がある場合は、まず医療機関で検査を受けることがすすめられています(引用元:マイナビコメディカル)。

迷ったときのセルフチェックリスト

「自分の症状はどっちが合うのか分からない…」という場合は、以下のリストを目安にしてみましょう。

| チェック項目 | 該当する方におすすめ |

|---|---|

| 痛みが急に出た/動かすと強く痛む | 理学療法士(医療機関) |

| 手術や骨折の後で関節が動きにくい | 理学療法士 |

| 慢性的な肩こりや姿勢の悪さを改善したい | 整体師 |

| リラックスや疲労回復を目的にしたい | 整体師 |

| どちらか判断がつかない・痛みが強い | まずは整形外科で相談 |

このように、「ケガや疾患のリハビリ → 理学療法士」「日常的なコリや姿勢のゆがみ → 整体師」と整理して考えると選びやすいでしょう。

なお、強い痛みやしびれがある場合は、自己判断を避けて医療機関での検査を受けることが大切だと言われています。

#理学療法士 #整体師 #選び方 #症状別 #リハビリ

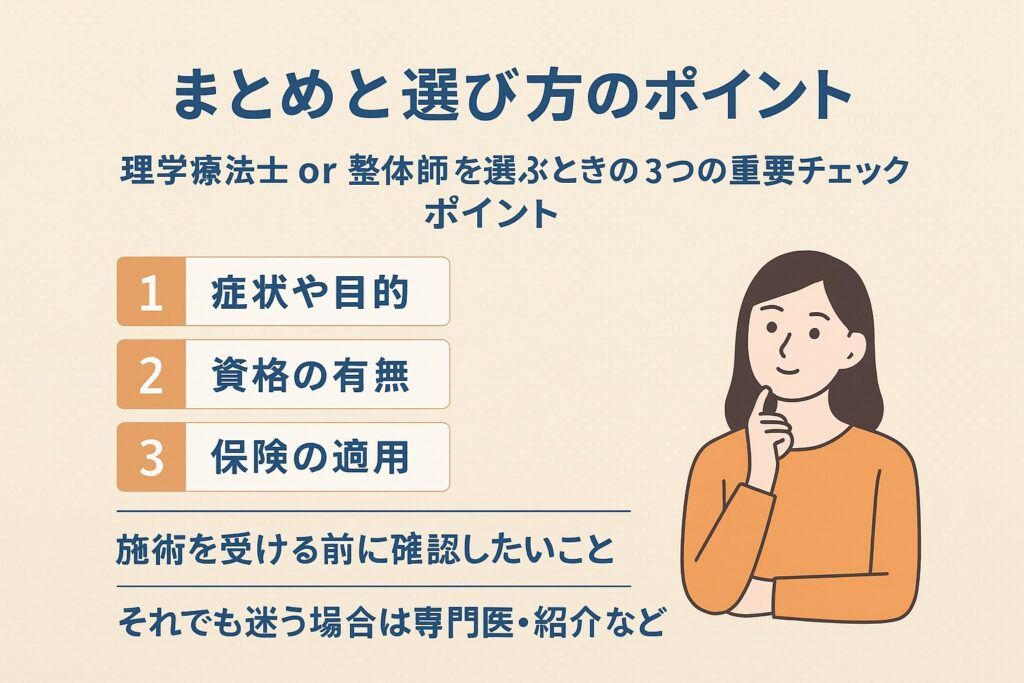

5.まとめと選び方のポイント

理学療法士と整体師は、どちらも「体の不調をサポートする専門職」ですが、資格や目的、施術内容の違いによって、選ぶべき場面が変わってくると言われています。

どちらが自分に合っているのか迷ったときは、焦らずに目的・信頼性・安全性の3つを軸に整理して考えるのがポイントです。ここでは、選び方の基準と、施術前に知っておきたい注意点を紹介します。

理学療法士 or 整体師 を選ぶときの3つの重要チェックポイント

- 症状や目的を明確にする

「ケガや手術後のリハビリ」「動かすと痛い」「歩きづらい」など、生活動作の回復が目的なら理学療法士が適していると言われています。

逆に、「肩こりがつらい」「姿勢を整えたい」「リラックスしたい」といった日常的な不調のケアであれば、整体師の施術が選ばれるケースが多いようです。 - 資格と法的立場の違いを理解する

理学療法士は国家資格であり、医療機関で検査やリハビリを行う職業です。一方、整体師は民間資格や独自スクールの認定制度で、医療行為は行わないとされています。

この違いを理解しておくと、「どこまでのサポートが受けられるか」が判断しやすくなります(引用元:マイナビコメディカル)。 - 費用と保険適用の有無をチェック

理学療法士による施術は、医師の指示のもとで行う場合に保険適用になることがあります。整体院での施術は原則として**自由診療(保険適用外)**です。料金や通う頻度も施設によって異なるため、事前確認が大切です。

施術を受ける前に確認したいこと(資格表示・保険適用の有無・施設の説明など)

実際に施術を受ける前に、いくつかの確認ポイントがあります。

まず、施術者がどのような資格を持っているかを明示しているか確認しましょう。国家資格の理学療法士であれば、施設内に「理学療法士免許証」や登録番号などが掲示されていることが一般的です。

また、保険が適用されるケースなのか、それとも自費なのかも明確にしておくことが重要です。料金体系や回数の目安、施術の流れを丁寧に説明してくれる施設は、信頼性が高いとされています。

整体院の場合でも、初回にしっかりカウンセリングを行い、施術内容や目的を説明してくれるところを選ぶと安心です。

それでも迷う場合の対応策(専門医・紹介・セカンドオピニオン)

もし「どちらに行けばいいのか判断がつかない」「痛みの原因が分からない」という場合は、まず整形外科や内科などの医療機関で相談するのが安心です。

医師の触診や画像検査によって、原因が骨や神経に関係しているかどうかが分かることもあります。必要に応じて、理学療法士への紹介やリハビリ指導を受けるケースもあると言われています。

一方で、検査結果に問題がない場合や「日常の疲労・姿勢のゆがみ」が気になる場合には、整体師の施術でリラックスを図るのも一つの選択肢です。

迷ったまま放置せず、「専門医 → 理学療法士 or 整体師」という流れで確認していくと、安心して体を任せられるでしょう。

#理学療法士 #整体師 #選び方 #保険適用 #セカンドオピニオン