「腕を上げると肩が痛い」原因は、ただの肩こりではなく、実は 肩関節周囲炎(俗に「五十肩」)や 腱板断裂、 インピンジメント症候群 などさまざま。この記事では、症状チェック・原因別分類・セルフケア・受診目安までをわかりやすく解説します。

1.腕を上げると肩が痛い…まずはチェックすべきこと

「腕を上げると肩が痛い」と感じたとき、まず気になるのが“どこが原因なのか”という点ですよね。実は、痛みの出方や動かす角度によって、考えられる要因が少しずつ異なると言われています。ここでは、自分でもできるチェック方法をいくつか紹介します。

どの角度で痛みが出るかを確認しよう

「前に上げると痛い」「横から上げるとズキッとする」「後ろに回すと引っかかるような感覚がある」──このように、痛む角度によって原因が変わることがあるそうです。例えば、横方向で痛む場合は腱板の炎症やインピンジメント症候群が関係することが多いと言われています。一方で、前方や後方で痛むときは**肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)**などが疑われるケースもあるそうです。

痛み以外のサインも見逃さない

「夜になるとズキズキする」「じっとしていても痛い」「腕を上げきれない」などの症状がある場合、単なる筋肉疲労ではないこともあります。特に、夜間痛や可動域の制限は、関節内部の炎症や腱の損傷が関係している可能性があるとされています。軽いストレッチや姿勢改善で和らぐ場合もありますが、数日経っても変化がない場合は早めに専門機関へ相談することがすすめられています。

セルフチェックのポイント

鏡の前で次の3つを試してみましょう。

- 腕を真っすぐ前に上げてみる(痛みの位置・高さを確認)

- 横からゆっくり上げてみる(引っかかり感があるか)

- 手の甲を背中に回してみる(可動域の制限をチェック)

このとき、痛みが強まる角度・範囲をメモしておくと、後から専門家に相談するときに役立ちます。自分で判断せず、「何となく変だな」と思ったら早めに相談しておくことが大切です。放置すると改善までに時間がかかることもあると言われています。

痛みが出たときに気をつけたいこと

無理に動かしたり、強く揉んだりするのは避けましょう。特に痛みが強いときは、冷やす・安静にするなどのケアを行い、数日様子を見るのがよいとされています。また、温めると楽になるタイプの痛みもあるため、「冷やす」「温める」の見極めが重要です。肩甲骨まわりの血流を整える軽い体操を行うのもおすすめです。

まとめ

腕を上げたときの肩の痛みは、筋肉・腱・関節・神経など、さまざまな要因が重なって起こるとされています。まずは**「どんな動きで痛いか」「いつ痛みが出るか」**を整理し、必要に応じて整形外科や整骨院に相談してみましょう。早めのチェックが、長引かせないための第一歩です。

#肩の痛みチェック #腕を上げると痛い #肩関節周囲炎 #インピンジメント症候群 #セルフケア

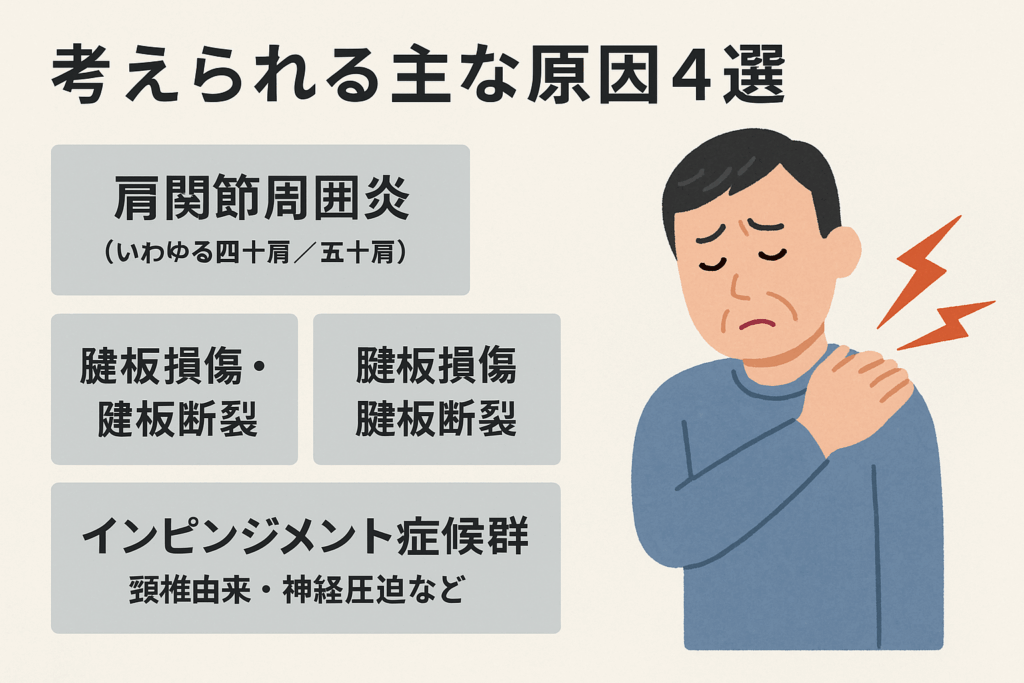

2.考えられる主な原因4選

「腕を上げると肩が痛い」と感じたとき、その裏にはいくつかの代表的な原因があると言われています。ここでは、整形外科やリハビリの現場でよく見られる4つのケースをわかりやすく紹介します。放っておくと改善までに時間がかかることもあるため、早めにチェックしておくことが大切です。

① 肩関節周囲炎(いわゆる四十肩・五十肩)

まず多いのが「肩関節周囲炎」と呼ばれるものです。これは、加齢や使いすぎ、冷えなどをきっかけに肩の関節周囲で炎症が起き、可動域が狭くなる状態だとされています。

「上にあげようとすると痛い」「夜寝ているとズキズキする」「腕を後ろに回せない」などの特徴的な症状があります。急に動かそうとせず、温めたりストレッチで動きをゆっくり取り戻すことがすすめられています。

② 腱板損傷・腱板断裂

肩を支える「腱板」という筋肉の束が炎症や摩耗によって傷つくことがあります。特に「腕を横から上げると途中で痛みが出る」「動かす途中で力が抜ける」などが特徴です。

軽い損傷なら自然に落ち着く場合もありますが、放置すると炎症が悪化して動きが制限されることもあるとされています。無理に動かさず、まずは状態を確かめることが大切です。

③ インピンジメント症候群

肩を動かすたびに“引っかかるような痛み”がある場合、「インピンジメント症候群(肩峰下インピンジメント)」が関係していることがあります。

肩の中で筋肉や腱が骨にぶつかることで炎症が起こるとされており、特に「腕を90度あげたあたりで痛い」という人が多いようです。デスクワークやスマホ姿勢の影響で肩甲骨の動きが悪くなっていることも一因と考えられています。

④ 頚椎や神経からくる痛み

肩自体に異常がないのに痛みを感じる場合、首の神経や筋肉が関係していることがあります。たとえば、頚椎(けいつい)から出る神経が圧迫されると、肩や腕にしびれを伴う痛みが出ることがあると言われています。

「肩を動かしても痛みが変わらない」「首を回すと肩に違和感が広がる」という場合は、神経性の原因を疑う必要があります。

まとめ

肩の痛みは、筋肉・腱・関節・神経など、複数の要因が重なって起こることが多いとされています。

「どの方向で痛むか」「どのくらい続いているか」をメモしておくと、来院時に原因を見つけやすくなります。無理せず、体のサインを早めに確認することが、改善への近道です。

#肩の痛み #腕を上げると痛い #四十肩 #腱板損傷 #インピンジメント症候群

3.放置するとどうなる?放っておいてはいけないサイン

「腕を上げると肩が痛いけど、そのうち良くなるかも…」と感じて放っておく方は少なくありません。しかし、肩の痛みを長期間そのままにすると、思わぬトラブルにつながることがあると言われています。ここでは、注意すべきサインや放置した場合に起こりやすい変化について、実際の整形外科や整骨院の知見をもとに解説します。

① 痛みが夜も続く・眠れない場合は要注意

夜寝ているときにズキズキと痛む「夜間痛」は、肩関節周囲炎(いわゆる四十肩・五十肩)などでよく見られる症状だそうです。寝返りを打つだけで痛みが走る、横向きになれないなど、生活に支障が出てくることもあります。放置すると関節が硬くなり、可動域が狭くなる傾向があるとされています。早い段階で肩の動きを確認し、必要に応じて専門家に相談することがすすめられています。

② 可動域がどんどん狭くなる

痛みを避けて肩を動かさない期間が続くと、関節包や筋肉が固まり「拘縮(こうしゅく)」と呼ばれる状態になりやすいと言われています。そうなると、日常動作で「服を着るのが大変」「背中に手が届かない」といった不便が増えます。最初は軽い炎症でも、数ヶ月放置することで改善まで時間がかかるケースが多いようです。肩甲骨まわりをゆっくり動かす体操や温めなど、痛みの範囲内でできることを少しずつ行うことが大切です。

③ 腱板断裂などのリスクが高まることも

「動かすと途中でカクッと落ちる」「力が入らない」と感じる場合は、腱板(けんばん)という筋肉の束に傷や断裂がある可能性があるとされています。小さな損傷のうちは違和感だけでも、放置するうちに炎症が広がることがあるそうです。特に中高年層では加齢による変性も関係しており、気づかないうちに悪化しているケースも報告されています。

④ 我慢せず早めにチェックすることが大切

「少し痛いけど動かせるから大丈夫」と思っていても、実際には筋肉や腱が悲鳴を上げている場合もあります。痛みが2週間以上続く、夜もズキズキする、腕が途中までしか上がらない——そんなときは、早めに整形外科や整骨院などで触診・検査を受けることがすすめられています。

痛みを我慢するより、今の状態を知っておくほうが改善への近道になることが多いようです。

まとめ

肩の痛みを放っておくと、関節の硬直や筋肉の萎縮、腱の損傷など、さまざまな二次的トラブルにつながることがあるとされています。「動かさないこと」が悪循環を招くため、痛みが出た段階で早めに原因を確かめておくことが重要です。

#肩の痛み #腕を上げると痛い #夜間痛 #腱板断裂 #放置は危険

4.自宅でできるセルフケア&日常の工夫

「腕を上げると肩が痛い」とき、すぐに動かすのは不安という方も多いですよね。実際、痛みの程度や原因によってケア方法は異なりますが、自宅でできる工夫やストレッチで負担を軽くすることは可能だと言われています。ここでは、無理をせずに実践できるセルフケアと日常生活で意識したいポイントを紹介します。

① 痛みが強いときは「安静+冷やす」からスタート

痛みが出始めてすぐの時期や、動かすとズキッと痛む場合は、まず炎症を落ち着かせることが大切だとされています。

「温めた方がいいの?」と迷う方もいますが、赤みや腫れを伴う場合は冷やすのが基本。保冷剤をタオルで包み、10〜15分ほど冷やすと良いと言われています。逆に、痛みが慢性化しているときは温めて血行を促すほうが和らぐ場合もあるそうです。自分の体の反応を見ながら試すのがポイントです。

② 痛みが落ち着いたら「肩甲骨まわり」を動かす

痛みが落ち着いてきたら、次は“動かすこと”を意識していきましょう。

肩の関節を支えているのは、実は肩甲骨の動き。そこで、壁に手をついて肩をすくめたり、両肘をゆっくり回したりする簡単な体操がすすめられています。タオルを使って両手で引っ張るストレッチも効果的だと言われています。

無理に腕を上げようとせず、「痛気持ちいい」程度で止めておくのがコツです。

③ 日常生活の動作を見直す

意外と多いのが「何気ない動作で肩に負担をかけている」ケースです。

例えば、バッグをいつも同じ肩にかけていたり、スマホを見る姿勢が前かがみになっていたりすると、肩周りの筋肉が硬くなりやすいと言われています。

デスクワークの人は椅子の高さやモニターの位置も見直しを。肘が自然に曲がり、背筋が伸びる姿勢を意識するだけでも、肩への負担が減るそうです。

④ 入浴・温熱ケアで血流を促す

38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かることで、肩周辺の筋肉が緩みやすくなると言われています。入浴後は、蒸しタオルや温熱パッドで肩を温めるのもおすすめです。温めたあとに軽く肩甲骨を動かすと、筋肉がスムーズに伸びやすくなります。

⑤ 無理せず続けることが大切

「早く改善したい」と焦ると、かえって痛みが悪化することもあります。セルフケアは“無理をしない範囲で続ける”ことが基本です。

1日数分でも、毎日コツコツと行うことで、肩まわりの柔軟性が少しずつ戻っていくと言われています。

#肩のセルフケア #腕を上げると痛い #肩甲骨ストレッチ #姿勢改善 #温熱ケア

5.受診・検査・治療までの目安と専門家が確認すること

「腕を上げると肩が痛い」と感じても、「そのうち良くなるかも」と思って我慢してしまう方は少なくありません。しかし、痛みが長引く場合や日常動作に支障が出る場合には、専門家のチェックが必要だと言われています。ここでは、来院の目安や検査の流れ、専門家がどのようなポイントを確認しているのかを紹介します。

① 来院を検討すべきタイミング

まず目安となるのは、「2週間以上痛みが続く」「夜もズキズキして眠れない」「腕が上がらない・力が入らない」といった症状がある場合です。特に、腕を上げた途中で落ちてしまうような感覚がある場合は、腱板(けんばん)損傷などの可能性があるとされています。

一時的な筋肉痛との区別は難しいため、自己判断せず専門家に相談することがすすめられています。

② 整形外科や整骨院ではどんなことをする?

整形外科では、まず触診や動作チェックによって、どの方向で痛みが出るのか・関節の動きに制限があるかを確認します。そのうえで必要に応じてレントゲンやMRI検査、**超音波(エコー)**などを行い、骨・軟骨・腱・関節包などの状態を詳しく調べるそうです。

整骨院では、筋肉や関節のバランスを確認し、負担がかかっている部分を特定して、施術やリハビリ指導を通して回復をサポートしていくケースが多いと言われています。

③ 専門家が確認するポイント

専門家は、痛みの原因を一つに絞るのではなく、**「どの組織にストレスがかかっているか」**を見極めながらチェックしていきます。

具体的には、肩の動きの制限(可動域)や筋力低下、炎症反応の有無、姿勢の崩れなどを総合的に判断することが多いようです。

また、肩の痛みは首や背中など他の部位から影響していることもあるため、広い範囲でバランスを見ていくのがポイントです。

④ 来院の目的は「状態を正確に知ること」

来院の目的は「痛みを取ること」だけでなく、今の状態を正確に把握することにもあります。

早期に状態を確認しておくことで、長引く炎症や可動域制限を防ぎ、今後のセルフケアにもつなげやすくなると言われています。

「病院に行くほどでは…」と思う方でも、一度チェックしてもらうことで安心感が得られるケースも多いようです。

⑤ 専門家との連携が改善の近道

整形外科で検査を受け、整骨院でリハビリや姿勢改善のアドバイスを受ける——そんな二段構えのケアも有効だとされています。

痛みの原因や生活習慣を正しく理解し、早めに対策を始めることで、再発予防にもつながると考えられています。

#肩の痛み #腕を上げると痛い #整形外科 #肩の検査 #肩こり改善