足の裏 温める 効果を知ることで、冷え性・むくみ・自律神経の乱れを改善できる可能性があります。本記事では、なぜ足裏を温めると体調が整いやすいのか、そのメカニズムとセルフケア方法、注意点までを分かりやすく解説します。

1.なぜ「足の裏」を温めると体にいいのか?

足の裏が血行・末梢循環において“要”の部位である理由

「足の裏を温める効果」をお探しのあなた。特に冷えやむくみを感じている30〜50代女性にとって、足裏ケアが刺さる理由があります。まず、足の裏は心臓からもっとも遠く、血液が末端まで届きにくくなりがちな場所です。実際、冷え性の女性は“末端である手先・足先に血液が行き渡りにくくなり温度が下がりやすい”と言われています。第一三共ヘルスケア+2整体oasis+2

そのため「足裏を温める=末梢の血行を促す」ことにつながるポイントというわけです。さらに、足裏には末梢血管が集中しているため、ここがスムーズなら全身の循環に良い影響が出やすいと言われています。nikkori-sinkyuseikotsu.com+1

ですから「日中ずっとデスクワーク」「立ち仕事で足が冷える・重い」という方には、足裏を温めるセルフケアが“まず取り掛かりやすい”手段として共感を得やすいわけです。

温めることで起きる生理的変化(血管拡張、血流改善、自律神経への影響)

足の裏をじんわり温めると、血管が拡張し、血流がスムーズになるという報告があります。整体oasis+1 血液の巡りが改善すると、冷えやむくみだけでなく「足がだるい」「寝つきが悪い」と感じる方の改善につながる可能性も。さらに、足裏の温めが副交感神経を優位にしやすい=リラックスを誘いやすいということも言われています。nikkori-sinkyuseikotsu.com

例えば、夜寝る前に足裏を温めておくと、体内の深部体温を下げやすくなり、睡眠の質に好影響を与えるというデータもあります。日本医事新報社+1

つまり、「足の裏を温める」とは、単なる“冷え取り”だけでなく、血液・神経・体温調節という複数の“体のスイッチ”を整える入口になりうるのです。

東洋医学的視点(ツボ「湧泉」など)も簡単に紹介

東洋医学では、足の裏にあるツボ 湧泉(ゆうせん)が“命の泉”とも称され、気や血の循環を整える要とされています。広島県の整体院は セラピストプラネット+1

湧泉は、足の指を曲げたときの凹みあたり、土踏まずの上部に位置すると言われ、ここを温めたり押したりすることで「冷え・むくみ・不眠」などのケアに活かせるという見方があります。スタジオシュカ鍼灸治療院+1

また、ツボという伝統的観点を加えることで「西洋的な血流改善+東洋的な気の巡り」というバランスの取れた説明が可能となり、読者にとって納得感も高まります。

#足の裏温める効果 #足裏冷え対策 #足湯セルフケア #湧泉ツボ #血流改善

2.「足の裏 温める 効果」で期待できる3大メリット

冷え性・むくみの改善

「足の裏 温める 効果」を知ると、まず“冷え”や“むくみ”でお悩みの方にとって魅力的ですよね。実は、足裏を温めることで末端の血流がスムーズになり、リンパや静脈を通じた還流が改善されるとされています。例えば、足の裏をじんわり温めることで血管が広がり、血液・リンパの巡りが良くなるという報告もあります。整体oasis+2yotsuya-blb.com+2

「なんだか下半身が重だるい」「足首からふくらはぎにかけてむくみやすい」といった日常の症状がある方には、“足裏から温めるケア”が取り掛かりやすいセルフケアになるかもしれません。

こんな人におすすめ:

- 一日中デスクワークで脚を動かす機会が少ない方

- 冷房・冷えで足先や足裏が冷たく感じる方

- 夕方になると足がパンパンにむくみやすい方

起こりやすい症状チェックリスト: - 足裏を触るとひんやりしている

- 靴下を脱いだら足首だけ汗をかいている

- 夕方になると靴がきつく感じる/ふくらはぎが重だるい

こうした状況があるとき、足裏温めのケアを意識してみる価値ありです。

自律神経&睡眠の質向上

次に見逃せないのは、自律神経の働きと睡眠の質に与える影響です。足の裏を温めることで副交感神経が優位になりやすく、リラックス状態に体を導きやすいと言われています。nikkori-sinkyuseikotsu.com+1

例えば、寝る前に足湯や温めケアを取り入れると「足がぽかぽかして眠りにつきやすかった」という実感を持つ方も多いようです。体と心が“休むモード”に切り替わりやすいため、睡眠の質改善を目指す方にとって足裏温めは“隠れた鍵”となります。

こんな人におすすめ:

- 寝付きが悪い・夜中に何度も目が覚める方

- 仕事や家事で交感神経が張ったままになりがちな方

- 足の冷えによって “寝る直前にしか温まらない” と感じている方

チェックリスト: - ベッドに入っても足が冷えて眠れない

- 寝起きに「足が冷たいまま」または「むくんでる」という感覚がある

- リラックスモードになりづらく、スマホを見ながら寝落ちしがち

こうした状態なら、足裏温めケアを「寝る前のルーチン」に加えることで変化のきっかけになるかもしれません。

代謝アップ・内臓機能サポート

最後に、「足の裏 温める 効果」は代謝アップや内臓機能のサポートという視点でも注目されています。足裏には毛細血管やツボ・反射区が多く、「下半身の冷え・循環滞りが内臓の働きに影響する」という考え方があるのです。yotsuya-blb.com

体の一部を温めることで、血流・リンパ流の改善が内臓周辺の熱バランスや代謝機能に“つながる”可能性があるとされ、全身の“めぐり”を整えるセルフケアの一環として脚光を浴びています。

こんな人におすすめ:

- ストレッチや運動をしてもなかなか代謝が上がりづらいと感じる方

- 食後に「お腹が重い」「動きたくない」と感じやすい方

- 冷えやむくみだけでなく、疲れやすさや内臓の調子も気になる方

チェックリスト: - お腹が冷えている/手足は温かいが胴体がひんやりする

- 体温が低め(平熱35℃台)で動くと“冷えを感じる”ことがある

- 夕方から夜にかけて“だるさ・重さ”が出やすい

これらに思い当たるなら、足裏温めを“代謝・内臓ケア”の習慣として取り入れてみる価値があるでしょう。

以上、3つの主要なメリットを「こんな人におすすめ」「症状チェックリスト」と共に紹介しました。次は「日常生活でできる具体的な温め方」に移りましょう。

#足の裏温める効果 #冷え性対策 #むくみ改善 #睡眠の質向上 #代謝アップ

3.日常生活でできる「足の裏を温める」具体的な方法

足湯・蒸しタオル・カイロ/レッグウォーマー活用

「足の裏 温める 効果」を実感したいなら、まず始めやすいのが足湯や蒸しタオル、カイロ・レッグウォーマーといった“温めツール”の活用です。例えば、バケツや洗面器にお湯を「40℃前後」で用意して、くるぶしあたり~足首くらいまで10〜15分ほど足を浸す方法が紹介されています。これにより末梢の血管が広がり、血流改善に役立つと言われています。引用元: フランスベッド/「足浴(そくよく)」の解説ページより。 フランスベッド+1

また、蒸しタオルで足裏を包む、カイロを靴下の上から貼る、レッグウォーマーや温かい靴下で足首〜足底を覆う、といった方法も“手軽に/継続しやすく”ておすすめです。足湯と併用すると、より温まりやすくなります。

こんな人におすすめ:

- 夜になると足先や足底が冷えて寝つきづらい方

- デスクワークで長時間座って足が重だるくなる方

チェックリスト: - 足裏を触ると冷たく感じることがある

- 夕方になると足首・ふくらはぎにむくみを感じやすい

- 靴下を脱いだら足底だけ汗をかいてひんやりする

ツボ「湧泉」「三陰交」などを意識した温め方

東洋医学の視点からも、足裏を温める際には“ツボ”を意識することで効果を感じやすいと言われています。足裏中央より少し上、指を曲げた時にくぼむあたりに位置する 湧泉(ゆうせん)は「冷え・むくみ・疲れ」に対して効果的とされています。 ツムラ+1

また、内くるぶしから指4本分ほど上、すねの内側にある 三陰交(さんいんこう)は、特に女性の冷え・むくみ・代謝の乱れ対策として紹介されています。 養命酒製造株式会社

温める際には、カイロを靴下越しに貼ったり、蒸しタオルを当ててそのツボ周辺をじんわり温めるのがおすすめです。低温やけどを防ぐため、長時間、強温にならないように注意しましょう。

こんな人におすすめ:

- 足裏や足首に「冷え感」「つらさ」を感じる方

- ツボ押し・温マッサージを習慣にしていきたい方

チェックリスト: - 足の裏を押すと“くぼみ”で冷たさを感じる

- 内くるぶし〜すねの内側が「冷えてる・固い」と感じやすい

- 足首〜ふくらはぎのむくみが“流れにくい”と感じる

デスクワーク・立ち仕事の合間にできる温めケア&タイミング・注意点

長時間のデスクワークや立ち仕事では、足裏〜足首の血流が滞りやすく「足の裏 温める 効果」が活きてきます。例えば、靴下+浅めカイロ・レッグウォーマーを足首〜足底に当てて休憩時間に数分温めるだけでも変化を感じやすいです。

さらに“最適なタイミング”としては、就寝前やお風呂上がりに足裏を温めると、体がリラックスモードに切り替わりやすくなると言われています。 ashiuraya.com+1

注意点としては、温めすぎてしまうこと=長時間カイロを直接肌に当てるなど、低温やけどや逆効果になりうる点です。適温(38〜40℃程度や、肌に直接貼らないカイロ使用)が大切です。 step-kisarazu.com

セルフチェックリスト:

- 夜、布団に入っても足の裏だけ冷たく感じることがある

- 靴を脱いだ後、足底に“むくみ”や“だるさ”を感じる

- 足を温めたら翌朝“足が軽くなった”と感じることが少ない

これらに思い当たる場合は、日常生活に“足の裏を温める習慣”を取り入れてみる価値が十分にあるでしょう。

#足の裏温める効果 #足湯セルフケア #冷え対策 #ツボ温活 #デスクワーク冷え対策

4.注意すべきポイント・“やってはいけない”温め方

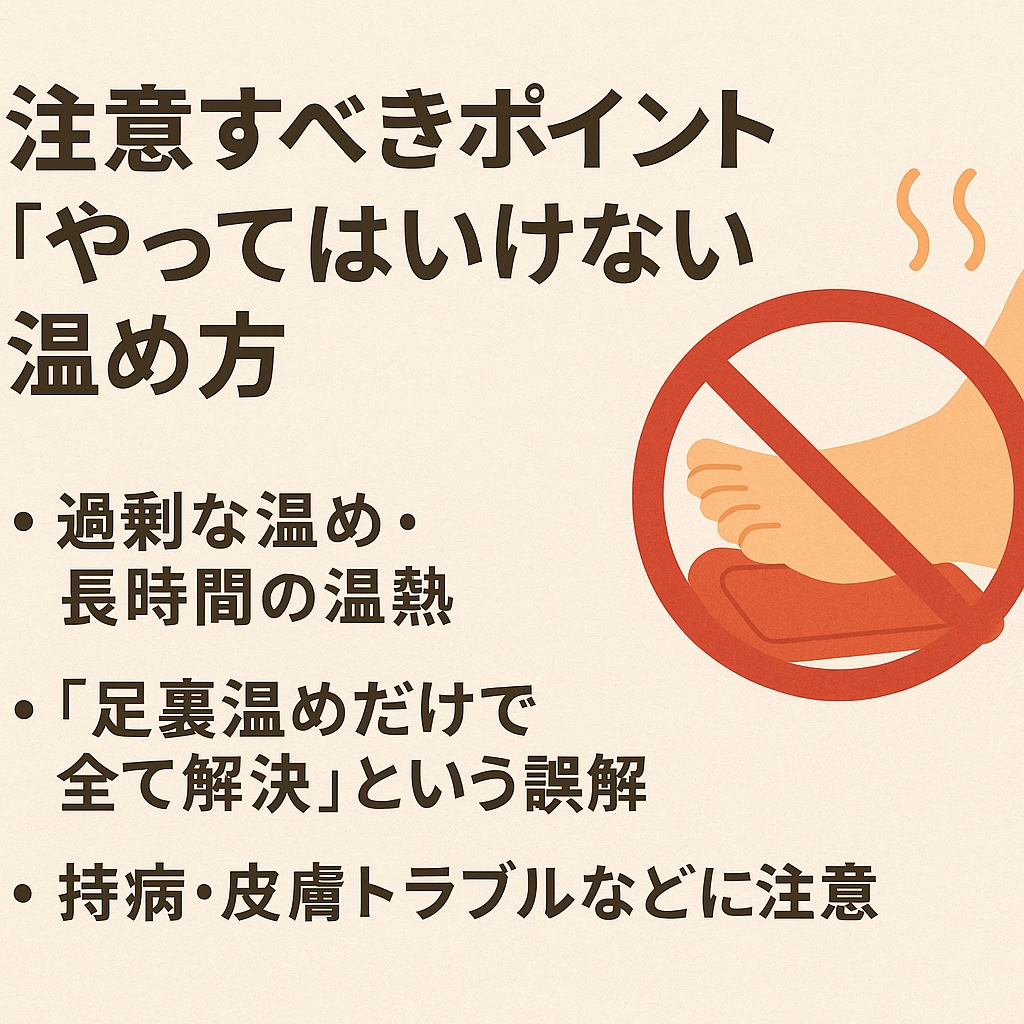

過剰な温め・長時間の温熱による低温やけど/逆効果の可能性

「足の裏 温める 効果」を狙って使っているカイロや湯たんぽでも、実は「熱すぎず気持ちいい程度」でも要注意です。なぜなら、低めの温度で長時間同じ部位を温め続けることで、いわゆる『低温やけど』を引き起こす可能性があると言われています。例えば、44〜45℃程度でも6時間以上の接触でやけどを発症するケースが報告されています。引用元: 低温やけどとは… 田辺三菱製薬ヘルスケア+1

特に足の裏や足首・かかとは皮膚が薄く骨・血管が近いため、知覚が鈍くなることもあり、気付きにくく重症化しやすい部位とも言われています。引用元: 低温やけどのリスク部位 仁誠会‐熊本の人工透析・臨時透析・介護・リハビリ |+1

そのため、足の裏を温める際には「適温」「時間」「肌への直接貼り付けない」などの基本を守ることが求められるとされています。

例えば「ずっと同じ位置にカイロを貼ったまま」「湯たんぽを足元に入れっぱなしで寝る」などの行為は避けた方が安心です。引用元: 湯たんぽ・電気あんかの使用時の注意 imai-clinic.jp+1

温かさは“気持ち良い”程度で、長時間続けない・肌に直接貼らない・就寝中の使用には工夫を、という視点が重要です。

「足裏温めだけで全て解決」という誤解を避ける/冷えの原因には運動不足・血管・ホルモンなど複合要因があることを記述

足の裏を温めることは有効なケアの一つですが、これだけで「冷え性・むくみ・自律神経の乱れ」などがすべて改善するわけではありません。実際、冷え症の裏には「運動不足で筋肉量が少ない」「血管循環が低下している」「ホルモンバランスの乱れ」「喫煙・ストレス」など複合的な原因があると言われています。引用元: 冷え症の原因:運動・ホルモン・血管 第一三共ヘルスケア+1

たとえば、足首〜ふくらはぎの筋肉が怠けていると、血液を心臓に戻す“ポンプ機能”が弱くなり、足元の巡りが悪くなります。引用元: 運動不足と冷えの関係 ふくおかクリニック |+1

そのため、「足の裏を温める」ことは“きっかけ”として捉え、同時に運動・ストレッチ・適度な生活習慣・血流改善の意識を併せて持つことが望ましいとされています。

「これだけすれば大丈夫だ」「他は何もしなくていい」と考えると、期待通りの変化が出づらい場合もありますので注意が必要です。

持病・皮膚トラブル・糖尿病など「足裏ケアにあたって医師相談が必要なケース」について簡潔に触れる(医療免責あり)

さらに重要なのは、すでに皮膚疾患・循環器疾患・糖尿病・神経障害などのある方は、足の裏を温めるセルフケアを行う前に“専門家へ相談する”ことです。特に糖尿病の方では足裏の知覚が鈍く、温熱器具による低温やけど・感染リスクが高まると言われています。引用元: 足・下肢の低温やけどリスクと糖尿病 新札幌・新さっぽろ〖公式:さとこ皮膚科・美容クリニック

また、静脈・動脈に問題がある方や皮膚が薄い・傷がある方も、温めすぎや貼り付け温熱器具の使用には慎重になる必要があります。なお、本記事の情報はあくまで一般的なセルフケアの視点であり、個別の病状・症状に応じた検査・施術をご希望の場合は医療機関へ相談されることをおすすめします。

――

以上、足の裏を温める時に知っておきたい“やってはいけない”ポイントを整理しました。安全に、かつ効果的にセルフケアを続けるためのヒントとしてご活用ください。

#足の裏温める効果 #低温やけど注意 #冷え症複合原因 #セルフケア安全 #持病ある方は相談

5.Q&A/FAQ形式でよくある疑問に答える

Q1:毎日温めたらどれくらいで変化を感じられますか?

「足の裏 温める 効果」を日々取り入れた場合、いつごろ変化を感じ始めるか気になりますよね。実際には個人差が大きいのですが、一般的には2〜4週間ほど継続することで「足が冷えにくくなった」「寝付きがよくなった」と感じるケースが多いとされています。例えば、足裏を温めて末梢循環を促すことで、徐々に冷えを感じにくくなるという報告があります。引用元: 足の裏を温めることで得られる健康効果とは?

ただし、「すぐ効果が出る」と思って過剰に期待すると、変化が出づらかったと感じることもあります。ですので、「毎日少しずつ続ける」ことがポイントで、温める行為を習慣化するイメージで取り入れてみてください。

Q2:足先は冷たいけど、足裏だけ温めても意味ありますか?

「足先がいつも冷たい…」という場合、足裏だけを温めることには意味があります。足の裏には多くの末梢血管が集まっており、ここを温めることで血流改善につながると言われています。引用元: ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院 ブログ「足の裏を温める…」

ただし、足先(指先)まで冷えを感じている場合は、「足首〜ふくらはぎ」「靴下・レッグウォーマー」「ふくらはぎのポンプ機能」など、その他の部位も併せてケアすると、より効果的とされています。つまり、足裏を温める「だけ」で全てが改善するわけではなく、関連する箇所も一緒に整えていくとよいでしょう。

Q3:湯たんぽ vs カイロ、どちらがいい?

足の裏を温める際、湯たんぽ(または足湯)とカイロ、どちらを選ぶか迷う方も多いです。湯たんぽ/足湯はぬるめのお湯(38〜40℃)に足を浸すことでじんわり温まり、リラックス効果が高いと言われています。引用元: 足の裏を温める効果とは?

一方、カイロは携帯性・手軽さで優れており、靴下内や外出時でも使いやすいメリットがあります。ただし、直接肌に貼ると低温やけどのリスクがあるため、布を1枚挟むなどの工夫が必要です。引用元: スギ薬局「足裏にカイロを毎日貼り続けると…」

結論としては、リラックス目的には「湯たんぽ・足湯」、日常的・外出時には「カイロ」というように、目的や環境に応じて使い分けるのがおすすめです。

Q4:むくみと冷え、どちらが先ですか?

むくみと冷えは、互いに影響し合う関係にあるため「どちらが先」と一概に決めるのは難しいですが、一般的には「冷え→血流低下→むくみ」という流れが多いとされています。血行が悪くなると、血液・リンパ液の巡りが滞り、「水分が足に溜まりやすい」=むくみにつながるケースが多いからです。

ただし、長時間の立ち仕事・運動不足・筋力低下などが先にあって「むくんでいるうちに冷えが出てきた」という逆パターンもあります。重要なのは「冷えもむくみも生まれやすい環境を整える」ことで、片方だけをケアするともう片方が残る可能性があります。

まとめ「まず試すべき3ステップ」

- 足裏をぬるめに温める(38〜40℃・10〜15分) → 血流を促し、リラックスモードへ。

- 足裏+足首の保温をセットにする → 足先まで巡りを整えるために、靴下+レッグウォーマー・カイロも併用。

- 週3〜4回を目安に継続し、寝る前の習慣にする → 習慣化がポイント。「毎日でなければ意味がない」と追い込まず、継続しやすい頻度で始めましょう。

以上を意識して、「足の裏 温める 効果」を日常に取り入れてみてください。

#足の裏温める効果 #足裏セルフケア #冷え性対策 #むくみ改善習慣 #湯たんぽカイロ比較