打ち身 腫れが引かない時の原因と正しい対処法を分かりやすく解説。受傷直後の応急処置(RICE)から、腫れを長引かせないためのポイント、医療機関を受診すべきサインまで、専門家監修の知見を交えてご紹介します。

1.打ち身・腫れとは?まず知っておきたい基本

打ち身(打撲)・腫れが出るメカニズム

「打ち身・腫れ」という言葉を聞くと、“ただぶつけたあと腫れた”というイメージが浮かびますが、実はその背景には体が自然に“損傷を修復しようとする反応”が隠れています。いわゆる 打撲(一般に「打ち身」とも言われています)とは、転倒や物体との衝突などで体の軟部組織に強い衝撃が加わった状態を指します。

たとえば、筋肉や脂肪、血管が損傷を受けると、その周辺で血液や組織液が滞ったり、炎症が起きたりして患部が腫れあがるわけです。実際、「腫れ」とは炎症などが原因で“組織に水や血液成分などが過剰にたまったり増加したりして、器官や部位が膨らんで見える”状態と言われています。

また、打ち身の場合、骨まで折れているケースではなくとも、血管が破れて皮下出血(あざ)を伴うことが多いです。青紫のあざが出るのも、“血が出てはいるが皮膚は切れていない”という状態であるためです。

つまり、打ち身で「腫れ」が出るのは、ぶつけて終わりというより“体の回復シグナル”とも言える反応で、「あ、ぶつけてしまったな」と思ったらこのメカニズムを知っておくことが、次のケアを考えるうえでも役立ちます。

打ち身・腫れと骨折・靭帯損傷との違い

ただし、「腫れ=軽い打ち身」と安易に判断するのは少し危険です。たとえば、骨折や靭帯損傷が隠れていて、腫れ・痛みが長引いたり、明らかに変形が出ていたりするケースも考えられます。

具体的には、打撲(打ち身)であれば「押すと痛むが、少し時間が経てば軽快に向かう」傾向があります。逆に、骨折などの可能性がある場合は「強い痛み」「突然の変形」「動かせない」などの増悪兆候が出やすいという指摘があります。

また、部位によっては腫れの出方も変わってきます。たとえば、脚や腕など比較的大きな筋肉がある場所でぶつけた場合、腫れが強く出やすいと言われています。

ですので、「打ち身 腫れ」が出た時には、まずは「打ち身(打撲)としての腫れか」「重症の可能性があるか」をこのような違いでおおまかに見極めておくと、自己ケア・受診判断ともに役立ちます。

#打ち身腫れの基本

#打撲の仕組み

#内出血とあざの原因

#骨折との違い

#腫れが出るメカニズム

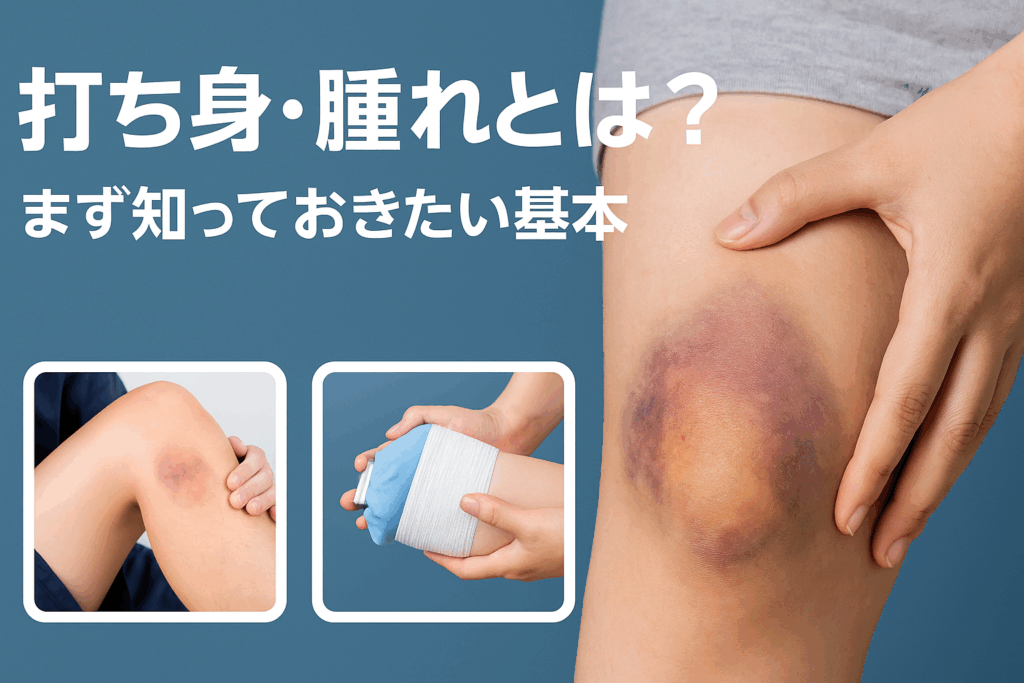

2.打ち身で腫れが出た時の応急処置(初期48〜72時間)

初期48〜72時間は“RICE処置”が鍵です

「打ち身 腫れ」が出た直後って、どうケアすればいいか迷いますよね。一緒に確認しておきましょう。まず覚えておきたいのが、ケガをしてからおおよそ 48〜72時間 が「急性期」と言われており、この期間に適切な対応をとることがその後の改善に大きな差を生むと言われています。

この時期には “RICE処置” という応急処置が基本となっています — Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上) の4ステップです。

● R(Rest:安静)

まずは、ぶつけた部位を 無理に動かさない・体重をかけない ことが大切です。たとえば「少し歩けそうだから」といつも通り動いてしまうと、腫れや出血が広がったり、回復が遅れたりする可能性があります。

だからこそ「今日はこの部分をできるだけ休ませよう」と、まずは動きを控えることが安心です。

● I(Ice:冷却)

次にできることは、冷やすこと。打ち身した直後に、タオルで包んだ氷や保冷剤などを当てて、 15〜20分おきに 冷却を繰り返すのが目安と言われています。

冷やすことで、血管の流れがゆるやかになり、腫れや内出血、炎症の拡大を抑えられる可能性があるからです。もちろん、氷を直接肌に当てると凍傷の危険があるので、タオルなどを一枚挟むのがおすすめです。

● C(Compression:圧迫)

冷却と並行して、大事なのが患部を 軽く圧迫すること です。弾性包帯やテーピングを使って、腫れそうな部分を少し締めるように固定すると、内出血の広がりを抑えられると言われています。

ただし、「強く巻けばいい」というものではなく、巻きすぎは血流を阻害してしまうため、指先が白くなったりシビれが出たりしたら緩めることが必要です。

● E(Elevation:挙上)

最後に、ぶつけた部位を 心臓より高い位置に上げておく のがポイントです。例えば脚をぶつけたらクッションで高さを作る、手なら枕を使って少し上げておくなど。“重力を上手に使って血液やリンパのたまりを防ぐ”ことが目的です。

このように、打ち身で腫れが出た直後の「48〜72時間」は、このRICEの4ステップを意識して対応すれば、その後の改善スピードにも好影響と言われています。もちろん、これはあくまで応急処置であって、腫れが引かない、不安がある場合は医療機関への 早めの来院を検討すること が望ましいです。

#打ち身腫れ #応急処置 #RICE処置 #冷却圧迫挙上 #初期対応

3.腫れが引かない・長引く場合のチェックポイント

「打ち身 腫れ」が長引くときに知っておくべきこと

「打ち身 腫れ」がなかなか引かない時って、ちょっと不安になりますよね。ここでは、「いつまで待てばいいの?」「これって普通?」という疑問に、できるだけ分かりやすくお答えしていきます。

一般的に、軽度の打撲・打ち身であれば 1〜2週間程度で腫れや痛みが軽くなってくると言われています。

ところが、打った力が強かったり、関節や骨の近くだったり、応急処置が遅れたりすると、 3〜4週間それ以上続くケースもある とのことです。

“腫れが引きにくい=ただ時間がかかっている”だけとは限らず、 隠れた骨折・靭帯損傷・血腫・瘢痕(はんこん)組織 などのリスクがあると言われています。

次に、「腫れが長引くときに特にチェックすべきポイント」を整理します。

● 腫れが“2週間以上”続いているか

軽度の打ち身なら1〜2週間ほどで落ち着くことが多いとされるため、この期間を過ぎても腫れが残っている場合は“普通とは少し違うかも”と考えたほうがよいと言われています。

● 痛みや熱感・動かしづらさが悪化していないか

腫れだけでなく、 “押すとひどく痛む”、 “動かしたら痛みが増す”、 “熱をもっている” という場合は、単純な打ち身以上の損傷がある可能性があると言われています。

● 跡が残ったり「しこり」や“むくみ”のような変化が出ていないか

腫れや内出血がよくならず“硬いしこり”になっていたり、“むくみ”がなかなか引かない場合、瘢痕組織化や関節拘縮(関節が硬くなること)など、回復を遅らせる変化につながることもあると言われています。

● 打った部位が“関節まわり”や“骨に近い場所”ではないか

手足のただの筋肉部分であれば比較的早く改善しやすいですが、関節まわり・足首・膝・肩・お尻など、骨や関節が関与する場所での打ち身は “長引きやすい” とされています。

これらのチェックポイントに「該当するな」と感じたら、自己ケアを継続しつつも “来院を検討する目安”として知っておくこと が安心につながります。

ただし、「打ち身 腫れ」がなかなか改善しない=必ず病気というわけではなく、状況に応じて慎重に判断する必要があると言われています。

最後に、少しでも早く改善したいなら「初期段階で適切な応急処置を行う」「無理をして動かさない」「冷却・圧迫・挙上を怠らない」ことが大事です。これを忘れずにおきましょう。

#打ち身腫れが引かない #長引く打撲のサイン #腫れチェックポイント #瘢痕組織注意 #関節まわり打撲

4.部位別・状態別セルフケア&回復促進のポイント

部位ごとに異なる「打ち身 腫れ」のセルフケア

「打ち身 腫れ」が出た後、「どこをどうケアすればいいの?」と思うこと、ありませんか?今回は、部位別かつ状態別に「セルフケア&回復を促すポイント」を、会話調でお伝えしますね。

例えば「手足の筋肉部分をぶつけたな」と感じたなら、比較的回復は早いと言われています。ですが、**「関節まわり」や「骨に近い部位」**の場合は、腫れが長引いたり改善に時間がかかる傾向があるとも言われています。

そこで、部位ごとに気をつけたいポイントを整理します。

● 手・腕・足の筋肉がある部分

ぶつけて「青あざ+腫れ」が出たような時には、まずは冷却・安静・軽い可動を意識しましょう。冷却を早めに行うことで内出血や炎症の広がりを抑えられると言われています。

その後「腫れが落ち着いたかな?」と思ったら、温めて血行を促すフェーズへ移るのもひとつの方法です。

● 膝・足首・肩といった関節まわり

ここをぶつけると、「腫れ+動かしづらさ」が出ることがあります。動かせる範囲を最初に確認して、無理をせず安静を保つことがポイントです。さらに、温めてから可動域を少しずつ回復させるケアが「関節拘縮(動きが硬くなる)」を防ぐうえで重要と言われています。

● 回復期(腫れが落ち着いてきた時)

腫れが少し引いてきたら、以下のポイントを意識してみましょう。

- 軽いストレッチや可動域運動を開始。筋肉の萎縮を防ぐためです。

- 栄養・休息も見直しましょう。ケガからの回復にはプロテイン・ビタミン・ミネラルが関わると言われています。

- 無理をせず、痛みがぶり返さない程度で動きを増やすのがコツです。

「打ち身 腫れ」は軽度なら自宅ケアでも十分対応できる場合がありますが、部位が深かったり、回復に時間がかかると感じたら早めの “来院” を検討することもひとつの安心材料と言われています。

#打ち身腫れセルフケア #部位別ケアポイント #関節まわり打撲 #回復促進習慣 #セルフケアストレッチ

5.まとめ&FAQ/よくある質問

まとめ:打ち身 腫れを上手に乗り切るために

「打ち身 腫れ」が起きたときは、まずは 「受傷から48〜72時間以内」に適切な対処をすることが、その後の回復に大きく影響すると言われています。具体的には、安静・冷却・圧迫・挙上の4ステップ(RICE処置)を意識することが重要です。

その後、腫れのピークが過ぎたら、温めや軽い動き・可動域の回復を少しずつ取り入れると、関節まわりの硬さやしこり化を防ぎやすいとも言われています。

ただし「1〜2週間経っても腫れが引かない」「痛みが強いまま」「関節が動かしづらい」という場合は、 “ただの打ち身”ではない可能性があるとされており、骨折・靭帯損傷・血腫というリスクも視野に入れたほうが安心です。

このように、打ち身は軽視されがちですが、状態や部位によっては慎重な対応・観察が必要とされています。

FAQ:よくある質問とその答え

Q1:打ち身と骨折の見分け方は?

A:打ち身の場合、腫れ・あざは出るものの、関節が大きく変形していなかったり、多少動かせたりすることが多いと言われています。一方、骨折や靭帯損傷では「激しい痛み」「動かせない」「変形している」などが見られやすいです。

Q2:腫れはどれくらいで引く?

A:軽度の打ち身なら 1〜2週間程度 で腫れ・痛みが落ち着く傾向にありますが、衝撃が強かったり部位が関節まわりだと 3〜4週間以上かかることもある と言われています。

Q3:セルフケアで注意すべき点は?

A:冷やしすぎて凍傷になったり、圧迫が強すぎて血流を悪くしたりするケースもあるため、「タオルで包んで冷やす」「包帯がきつくなりすぎてないか確認する」などが大事です。

Q4:いつ来院を考えればいい?

A:腫れ・痛みが1ヶ月以上続いたり、変形・しこり・熱感・動かしづらさが増すような時には、早めの来院が推奨されています。

打ち身で腫れたときは、「初期対応」「部位・状態別ケア」「長引くときの見極め」を一連の流れとして理解しておくことが、“ただ我慢する”よりずっと安心・安全です。何か変だな、と思ったら自己判断だけで終わらせずに、早めに適切な専門家に相談することをおすすめします。

#打ち身腫れまとめ #打撲ケアFAQ #腫れ引かない打ち身 #応急処置RICE #来院目安打撲