体の歪みを治すには、まず“毎日の姿勢・筋肉バランス”を見直すことが重要です。本記事では、自宅でできる簡単ストレッチ・体幹トレーニング・セルフチェック法を分かりやすく解説し、さらに専門家に相談すべきサインや来院時のポイントも紹介します。

1.「体の歪みとは?放っておくと起こる影響」

歪みの定義とメカニズム(筋肉・骨盤・姿勢)

「体の歪み」とは、骨や筋肉、関節などのバランスが崩れて、理想的な姿勢を保てなくなった状態を指すと言われています。日常生活での「片側に重心をかける立ち方」「脚を組む癖」「スマホを見る姿勢」などが積み重なることで、特定の筋肉が過度に緊張したり、反対側が弱くなったりするそうです。

特に、骨盤の傾きや背骨のねじれは体全体に影響しやすく、肩や首、腰などの位置にも微妙なズレが生じると言われています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。この状態が続くと、筋肉や関節が本来の可動域を失い、血行の滞りや神経への負担にもつながる可能性があるとされています。

どんな症状が出やすい?肩・腰・脚・見た目の左右差

体が歪んでいると、肩の高さが左右で違って見えたり、片足にばかり重心がかかるなど、見た目にも差が現れることがあります。「肩こり」「腰の重さ」「片側の膝の違和感」などの自覚症状が出やすく、特に長時間同じ姿勢を続ける方に多いようです。

また、左右の筋肉のバランスが崩れることで、片側の筋肉が張って見えたり、ウエストラインが傾いて見えるケースもあるそうです(引用元:https://ochiai-sss.com/symptom/body-distortion)。これらの症状は一時的に楽になっても、根本的な歪みを改善しない限り、再発を繰り返すことが多いと言われています。

なぜ早めのケアが大切?長期化するとどうなるか

「ちょっと歪んでいるかも」と感じても放置してしまう人は少なくありませんが、歪みをそのままにしておくと、筋肉や関節への負担が増し、体のバランスがさらに崩れるとされています。結果的に、慢性的な肩こりや腰の不快感、疲れやすさなどが続き、姿勢も崩れやすくなるそうです。

さらに、歪みが長期化すると、体幹の安定性が低下し、転倒や関節の痛みを起こしやすくなることもあると言われています(引用元:https://ai-medical.co.jp/store/ai-media/health/7141)。そのため、早めに生活習慣や姿勢を見直すことが、予防と改善の第一歩と考えられています。

#体の歪み #姿勢改善 #骨盤バランス #ストレッチ習慣 #健康習慣

2. 「まずはセルフチェック:あなたの身体に歪みのサインはある?」

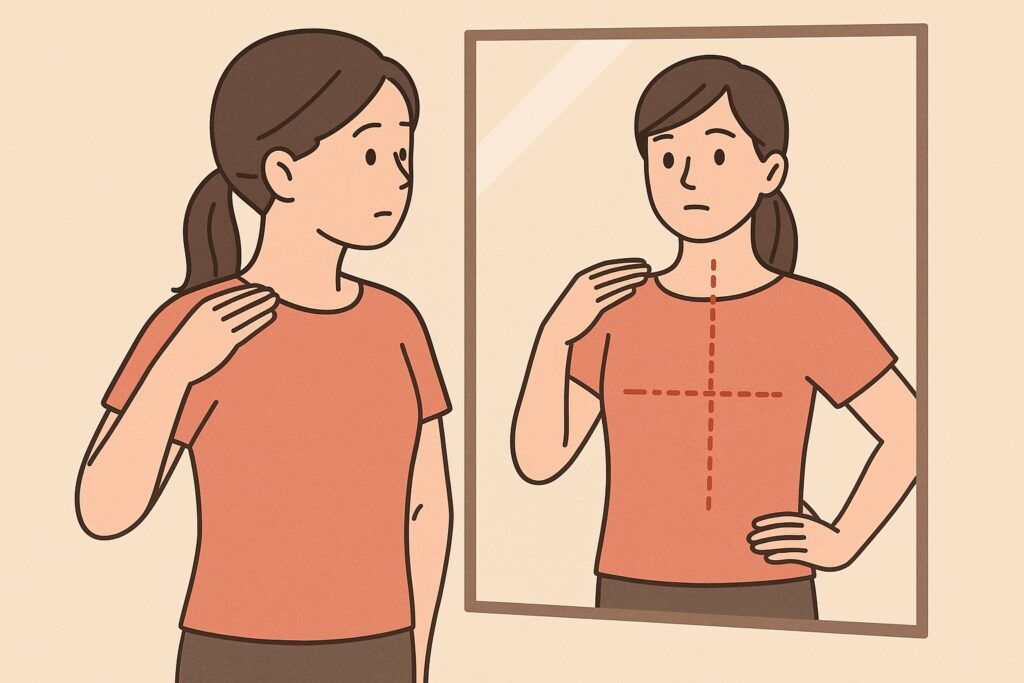

鏡・仰向け・座位でできる簡単チェック法(肩の高さ・骨盤の傾き・足の向き)

体の歪みは、自分でも意外と簡単にチェックできると言われています。まず鏡の前に立ち、肩の高さや首の傾きを見比べてみましょう。左右どちらかが上がっている、または頭が傾いている場合は、筋肉のバランスが崩れているサインかもしれません。

次に、仰向けになって両足のつま先の向きを確認します。自然に伸ばした状態で、つま先が左右どちらかに開いていたら骨盤のねじれがあると言われています。また、座ったときに片方の腰骨が当たりやすい・脚を組みたくなる場合も歪みのサインのひとつです(引用元:https://ochiai-sss.com/symptom/body-distortion)。

ポイントは、「無理に姿勢を正そうとせず、リラックスした状態で見ること」。そのほうが、普段のクセが出やすく、実際の体の状態がわかりやすいとされています。

歪みのタイプ別特徴(前傾・後傾/左右差/ねじれ)

体の歪みには、大きく分けて「前傾・後傾」「左右差」「ねじれ」の3タイプがあると言われています。

前傾タイプは、骨盤が前に倒れて腰が反りやすく、下腹が出て見えやすいのが特徴です。長時間立っていると腰が重く感じることが多いそうです。

一方、後傾タイプは背中が丸く、猫背姿勢になりやすい傾向があり、肩こりや浅い呼吸につながる場合もあるとされています。

また、左右差タイプは片足に重心をかけるクセが原因で、肩や骨盤の高さが異なって見えることが多いです。ねじれタイプでは、骨盤や背骨が回旋しており、身体をひねる動作で違和感を覚えるケースがあるようです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5399/)。

自分がどのタイプに近いかを把握するだけでも、日常の姿勢改善につながる第一歩になります。

「これは専門家に相談したほうが良い」サイン

もし、鏡の前で左右の高さが極端に違う、仰向けで寝るとどちらかの腰が浮く、立っているだけで片足が疲れるなどの状態が続くようであれば、専門家に相談するのがおすすめです。

体の歪みが筋肉だけでなく関節や神経にも影響している可能性があり、自分で調整するのが難しいケースもあると言われています。整体院や整骨院では、姿勢のチェックや筋肉の緊張度合いなどを確認し、適切なアプローチ方法を提案してもらえるそうです(引用元:https://kamiya-heal.com/5143/)。

セルフチェックで「なんとなく違和感がある」程度でも、早めに相談しておくと、悪化を防ぐきっかけになると考えられています。

#体の歪みチェック #姿勢セルフケア #骨盤バランス #日常のクセ改善 #整骨院相談

3.「自宅でできる基本ケア:ストレッチ&体幹トレーニング」

毎日5分〜10分でできるストレッチ3〜5種(肩甲骨まわり・股関節・ハムストリングス etc)

「体の歪みを治すには」まず、自宅で気軽にできるストレッチから始めるのがおすすめです。たとえば、椅子に浅く腰かけて両手を背中で組み、肩甲骨を寄せながら腕を上げるストレッチ。これだけでも肩まわりのコリやねじれのサインが緩和されやすいと言われています(引用元:https://turn0search6) 。また、床やマットに仰向けになり、膝を立てた状態で足を横に倒す「骨盤ツイスト」も、股関節〜腰まわりのバランスを整える動きとして紹介されています(引用元:https://turn0search6) 。さらに、ハムストリングス(太もも裏)を伸ばすため、片脚を前に出して背筋を伸ばしながら体を倒すシンプルなストレッチも効果的です。たった5〜10分、1日1回でいいので、「今日はこのストレッチだけやろう」くらいの軽めの気持ちで継続することが、体の歪み改善への第一歩と考えられています。

体幹・インナーマッスルを鍛えるトレーニング(プランク・ブリッジ・バランスボール等)

次に大切なのが、体幹(インナーマッスル)を鍛えて、姿勢を支える“軸”を作ることです。たとえば、うつ伏せや肘とつま先で体を支える「プランク」は、腹横筋や背筋などを動員し、体のバランスを整えるうえで有効と言われています(引用元:https://turn0search7) 。また、仰向けで膝を立て、腰を持ち上げてキープする「ブリッジ」も骨盤まわりの筋力を強化するトレーニングとしてよく紹介されています(引用元:https://turn0search1) 。もしバランスボールがあれば、背中をボールに預けてゆっくりロールしながら背骨周辺を動かすことで、より体幹に刺激が入るとされます。どれも無理のない範囲から、10〜20秒キープや5回×1セット程度からスタートして、「今日はもう一回だけ」と気分を軽くするくらいが継続の鍵です。

習慣化のコツ・よくあるNG&気を付けるポイント

「続けられるかどうか」が、自宅ケアで一番悩ましいポイントかもしれません。そこでおすすめのコツは「タイミングを決めること」。たとえば、「夜、歯磨き後に必ずストレッチ」をルーチンにするだけで、“習慣化”に近づくと言われています。また、よくあるNGとして「長時間・ハードな運動を突然始める」「痛みがあるのに無理に続ける」が挙げられ、これがかえって筋肉や関節・神経に負担をかけてしまう可能性があります(引用元:https://turn0search5) 。特に腰や膝に違和感を覚えたら、無理せず回数を減らすか方法を変えることが大切です。そして、「1日で完璧に終わらせよう」と思いすぎず、「今日は3分だけでもOK」という気持ちで取り組むことで、気楽に続けやすくなります。こうした“ゆる習慣”が、やがて体の立ち姿勢やバランスに変化をもたらすきっかけになると言われています。

#自宅ストレッチ #体幹トレーニング #体の歪み改善 #習慣化エクササイズ #姿勢リセット

4.「姿勢・日常動作をリセット:歪みを作らない生活習慣」

座る/立つ/歩く時の意識すべきポイント

体の歪みを改善するには、ストレッチやトレーニングだけでなく、日常の姿勢や動作のクセを見直すことが大切だと言われています。

まず「座り方」。椅子に深く腰をかけ、骨盤を立てる意識を持つと、自然に背筋が伸びやすくなるそうです。背もたれに頼りすぎると骨盤が後ろに倒れ、猫背姿勢につながることもあります(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

次に「立ち方」は、片脚に体重をかけすぎないこと。両足の親指のつけ根と踵にバランスよく体重をのせると、骨盤の傾きを防ぎやすいとされています。

「歩き方」は、歩幅を大きく取り、かかとから着地してつま先で蹴り出すのが理想的。重心が安定し、左右の脚の筋肉が均等に使われるようになると言われています。

荷物・カバンの持ち方・脚を組む癖・スマホ姿勢など“無意識のクセ”を直す

体の歪みは、意外にも“無意識の習慣”から生まれることが多いそうです。

たとえば、片側の肩でカバンを持ち続けると、肩の高さや骨盤の位置がズレやすくなります。リュックなど両肩で支えるタイプを選ぶか、持ち手を左右で交互に変えるのがよいと言われています。

また、脚を組むクセも骨盤のねじれにつながりやすく、特に同じ方向で組むことが続くと、筋肉のバランスが偏る場合があるそうです。

そして、現代人の大きな課題が「スマホ姿勢」。首を前に突き出す姿勢を長く続けると、頭の重さが首や肩に負担をかけ、“ストレートネック”の原因のひとつになるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5399/)。

1時間に1回はスマホを置き、肩を回したり胸を張る動作を入れるだけでも、歪みの予防につながると言われています。

寝る・起きる・休む際の注意点(枕・寝返り・床での過ごし方)

意外に見落とされがちなのが、「寝ている姿勢」です。

枕の高さが合わないと首や背骨が不自然に曲がり、翌朝の肩こりや腰の重だるさにつながることもあるそうです。仰向けで寝たときに、顔が少し上を向く程度の高さが目安とされています。

また、寝返りは歪みを防ぐ自然な動作と考えられており、寝具が硬すぎたり柔らかすぎるとスムーズに寝返りできなくなることもあるそうです(引用元:https://ai-medical.co.jp/store/ai-media/health/7141/)。

さらに、床で長時間座る際は、あぐらや横座りを避けて、背筋を伸ばして座るのが理想的。休憩時間にも「姿勢を整える意識」を持つことで、体の負担を軽減できると言われています。

#姿勢改善 #スマホ首予防 #骨盤バランス #日常動作ケア #生活習慣リセット

5.「専門家(整体/接骨院/パーソナル)に頼るべきケースと選び方」

自宅ケアで改善が見られない・痛み・可動域制限がある場合の目安

体の歪みは、日常の姿勢やクセを整えることで少しずつ改善していくケースが多いと言われています。ですが、「ストレッチを続けても肩や腰の痛みが変わらない」「体をひねるときに違和感がある」「関節の動きが制限されている」などの状態が続く場合は、専門家に相談するサインと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5399/)。

特に、痛みが片側に集中している、日常動作に支障が出ている場合は、無理にセルフケアを続けるよりも一度検査や触診を受けて原因を確認するほうが良いとされています。早めの対応が、慢性化や別の部位への負担を防ぐポイントです。

クリニック・整骨院・整体院・パーソナルジムの違い・選び方のチェックポイント

「どこに行けばいいの?」と迷う方も多いですよね。それぞれの特徴を簡単に整理すると、

- クリニック(整形外科):医師が在籍し、レントゲンやMRIなどの画像検査を行うことで、骨や関節の状態を確認できる。

- 接骨院・整骨院:筋肉・関節・靭帯などの損傷や炎症を中心に、手技や電気機器などを使ってサポートする。

- 整体院:体のバランスを整えることを目的に、骨格・筋肉にアプローチする施術が中心。

- パーソナルジム:トレーナーがマンツーマンで、姿勢改善や体幹強化をサポートする(引用元:https://kamiya-heal.com/5143/)。

選び方のポイントは、「目的を明確にすること」です。痛みや可動域制限があるなら整骨院・整形外科、姿勢改善や再発予防を目指すなら整体院やパーソナルジムを選ぶと良いと言われています。

施術後の注意点・セルフケアとの組み合わせで成果を出すために

専門家による施術を受けた後は、「そのままにしない」ことが大切です。施術で筋肉の緊張が緩んでも、普段の姿勢や生活習慣が変わらなければ再び歪みが戻ることもあると言われています。

たとえば、整体で姿勢を整えた後は、日常の中で正しい座り方や立ち方を意識する、軽いストレッチを取り入れるなど、自宅でのケアを続けることが理想的です(引用元:https://ai-medical.co.jp/store/ai-media/health/7141/)。

また、施術直後は血流が良くなっているため、激しい運動や長風呂を避け、水分をしっかり摂ることも勧められています。

「整体に行けば治る」ではなく、「専門家のサポート+セルフケアの両輪」で取り組む意識が、歪みの再発を防ぐカギになると考えられています。

#整体院の選び方 #接骨院相談 #体の歪み改善 #セルフケア併用 #姿勢リハビリ