目は覚めてるのに体が動かない朝、どうして?寝起きスムーズに動けない原因と今日からできる対策・受診の目安まで分かりやすく解説します。

1.この状態ってどういうこと?“目は覚めてる”のに“体が動かない”とは

起きたはずなのに体が動かない不思議な感覚

朝、目が覚めているのに体がまったく動かない——そんな経験をしたことはありませんか?頭ははっきりしているのに、腕や足を動かそうとしてもピクリとも反応しない。声を出そうとしても出ない。まるで体だけが眠ったままのような、不思議で少し怖い状態です。

この現象は「睡眠麻痺(すいみんまひ)」と呼ばれることが多く、いわゆる“金縛り”に近い状態だと言われています。眠りの途中で意識だけが覚醒してしまい、脳は起きているのに筋肉がまだ休息モードのままというズレが起こるためです。

多くの場合、この状態は数秒から数分で自然に改善するとされていますが、本人にとっては非常に長く感じられ、強い不安を覚えることもあります。「誰かに押さえつけられているような感覚」「息がしづらい感じがする」と表現する人も少なくありません。

なぜ朝に起こりやすいのか?

特に「朝方」に起きやすい理由として、レム睡眠(浅い眠り)とノンレム睡眠(深い眠り)の切り替えタイミングが関係していると考えられています。レム睡眠中は夢を見ることが多く、筋肉の動きが一時的に抑えられている状態。そのまま脳だけが先に覚醒すると、「目は覚めてるのに体が動かない」状態になるのだそうです。

また、強いストレスや睡眠不足、生活リズムの乱れなども引き金になるとされています。特に、夜更かしが続いていたり、寝付きが悪かったりする人は、体内時計のズレによってこの現象が起こりやすい傾向があるようです。

このような体験は、誰にでも一時的に起こることがあると言われていますが、頻繁に続く場合は「睡眠の質」が低下しているサインかもしれません。生活習慣を整えることが、まずは第一歩とされています。

#目は覚めてるのに体が動かない

#睡眠麻痺

#金縛り

#朝起きられない

#睡眠リズム

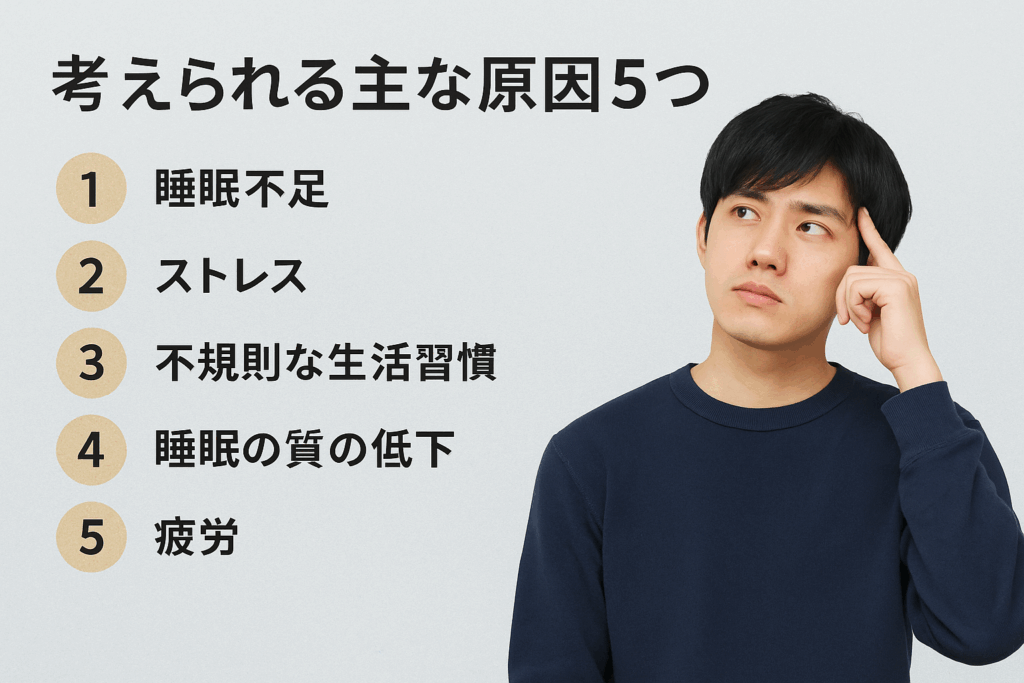

2.考えられる主な原因5つ

① 睡眠麻痺(すいみんまひ)による一時的な筋肉の抑制

「目は覚めてるのに体が動かない朝」に最も多い原因のひとつが、この“睡眠麻痺”と呼ばれる現象です。レム睡眠中は夢を見ていることが多く、脳が体を動かさないよう筋肉の動きを抑える仕組みが働いていると言われています。その状態のまま意識だけが先に覚醒すると、まるで体が動かないように感じるのです。怖い感覚ですが、数十秒〜数分で自然に改善することが多いとされています。

② 自律神経の乱れや低血圧

朝起きた瞬間に体がだるくて動かないときは、自律神経のバランスが崩れている可能性もあると言われています。特に「起立性調節障害」や「低血圧」があると、血圧が急に上がらず脳や筋肉への血流が不足しやすくなります。その結果、体が動かしづらく感じたり、立ちくらみが出たりすることもあるそうです。

③ 体内時計のズレ(概日リズムの乱れ)

夜更かしや不規則な生活が続くと、体内時計が乱れ、脳と体の覚醒リズムがずれてしまうことがあります。脳は「朝だ」と認識しても体がまだ“夜モード”のままになり、動きにくくなることがあるとされています。これは「社会的時差ボケ」とも呼ばれ、慢性的な寝不足にもつながるため注意が必要です。

④ ストレスや心身の疲労

精神的なストレスや過労も、脳の覚醒機能を鈍らせる要因になると言われています。特に「頑張らなきゃ」と思いながらも体が動かない朝は、心身のエネルギーが低下しているサインかもしれません。無理をせず、まずは休息とリズムの回復を意識することが大切です。

⑤ 睡眠障害や神経疾患の可能性

頻繁に「目は覚めているのに動けない」状態が続く場合、ナルコレプシー(過眠症)やその他の睡眠障害が関係していることもあると言われています。こうしたケースでは、専門の睡眠外来などで検査を受けることが推奨されています。

#目は覚めてるのに体が動かない

#睡眠麻痺

#自律神経の乱れ

#ストレス疲労

#睡眠リズム

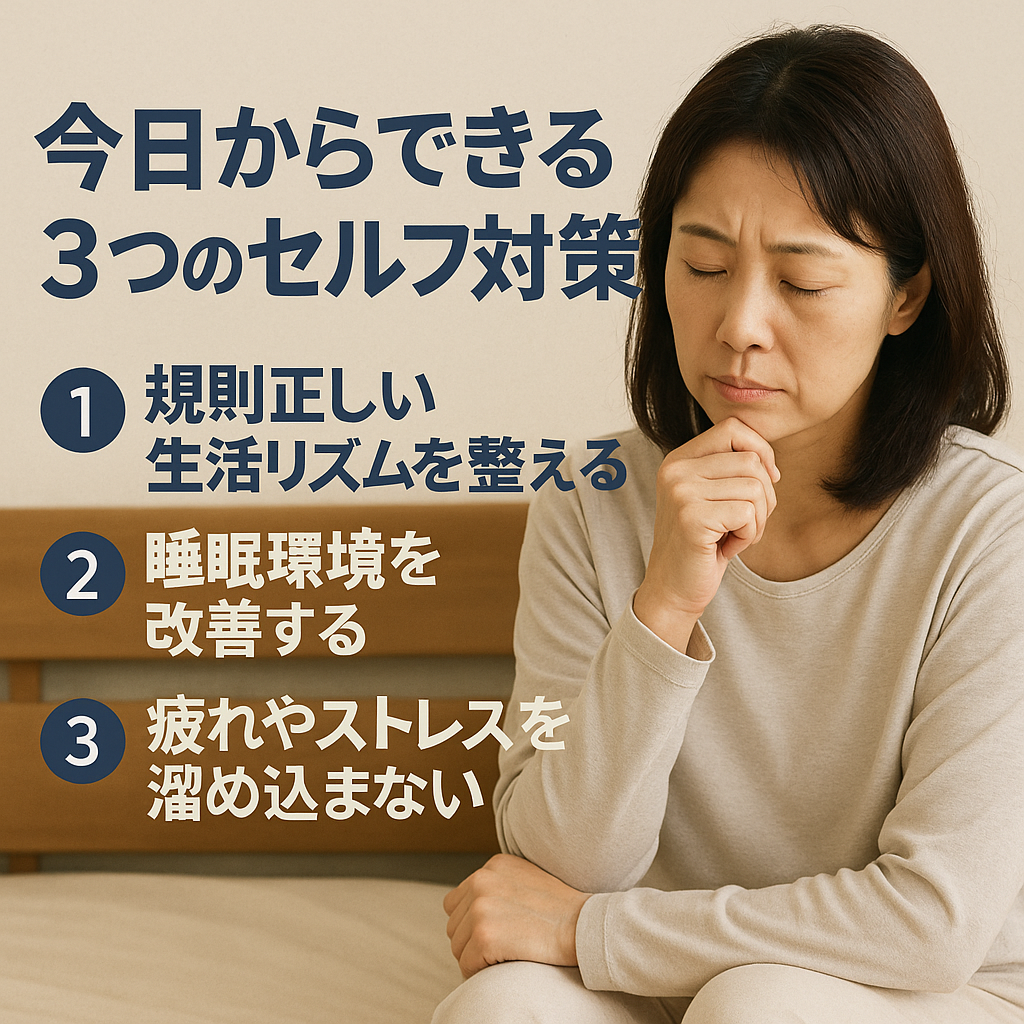

3.今日からできる3つのセルフ対策

① 朝の“光・水分・ストレッチ”でスイッチを入れる

「目は覚めてるのに体が動かない朝」は、体が“覚醒モード”に切り替わっていないことが多いと言われています。まずは、カーテンを開けて朝日を浴びることから始めましょう。光を浴びることで体内時計がリセットされ、脳と体のリズムが整いやすくなるそうです。

次に、冷たい水を一口飲んで喉を潤すと、自律神経が刺激されて目が覚めやすくなるとされています。そして、布団の中で手足をゆっくり伸ばすストレッチを行うと、血流が促されて筋肉が目覚めやすくなるといわれています。

② 夜の習慣を整えて、眠りの質を上げる

朝スムーズに起きるためには、夜の過ごし方も重要です。寝る直前までスマホを見ていると、ブルーライトの影響で脳が興奮し、眠りが浅くなることがあると言われています。

就寝の30分前には画面を閉じ、照明を落として“眠る準備”を始めるのがおすすめです。また、寝る時間と起きる時間を毎日そろえることで、体内時計が安定し、朝の目覚めもスムーズになりやすいとされています。

③ 無理せず段階的に体を起こす

「起きなきゃ」と焦って一気に体を動かそうとすると、かえって動けなくなることもあります。そんなときは、指を少しずつ動かす、足首を回す、腕を伸ばす…といった小さな動きから始めてみましょう。

体の末端を少しずつ動かすことで、血流が全身に広がり、自然と起き上がりやすくなると言われています。無理をせず、体のペースに合わせて起き上がるのがポイントです。

#朝起きられない

#目は覚めてるのに体が動かない

#セルフケア

#朝のストレッチ

#睡眠リズム

4.この症状が続くとどうなる?受診すべきサインと病院の探し方

放置すると心身に負担が積み重なることも

「目は覚めてるのに体が動かない朝」が何度も続くと、単なる寝不足ではなく、体や心が限界に近づいているサインの可能性があると言われています。慢性的な睡眠リズムの乱れは、自律神経の不調や倦怠感、集中力の低下にもつながることがあるそうです。さらに、仕事や家事、学業などの日常生活にも支障が出てしまうケースも少なくありません。

また、「寝ても疲れが取れない」「日中もボーッとする」「気分が落ち込みやすい」といった変化が見られる場合は、早めに専門家へ相談することがすすめられています。

来院を検討したほうがいいサイン

次のような状態が1週間以上続く場合は、体のリズムや神経の働きに何らかの影響が出ている可能性があると言われています。

- 朝だけでなく、昼間も体が重く感じる

- 動こうとしても力が入らないことがある

- 夜眠れない、もしくは何度も目が覚める

- 呼吸が浅くなる、動悸がする

- 無気力や不安感が強まっている

こうしたサインが見られたら、放置せずに一度専門機関へ相談するのが安心です。

どんな病院を選べばいい?

症状の背景によって、相談すべき場所は少し異なります。

- 朝の立ちくらみやだるさが中心の場合:内科や自律神経外来

- 眠りや意識の問題が気になる場合:睡眠外来や心療内科

- ストレスや気分の落ち込みが強い場合:メンタルクリニック

初めて来院する際は、「いつから・どんなときに・どれくらいの頻度で」症状が起きるかをメモしておくと、医師の触診や検査がスムーズに進みやすいと言われています。

#目は覚めてるのに体が動かない

#睡眠麻痺

#受診の目安

#自律神経の乱れ

#睡眠外来

5.まとめ&ハッシュタグ

焦らず、自分の体のリズムを整えることから

「目は覚めてるのに体が動かない朝」という現象は、誰にでも一時的に起こりうるものと言われています。多くの場合、睡眠麻痺や自律神経の乱れなど、生活リズムやストレスが関係しているとされています。朝の光を浴びる、水を飲む、少しずつ体を動かすといったシンプルな習慣の積み重ねが、改善につながりやすいと考えられています。

とはいえ、「頻繁に起こる」「日中も強い倦怠感が残る」「気分が落ち込みやすい」といった場合は、体からのサインかもしれません。睡眠外来や自律神経外来など、専門機関に相談してみるのもひとつの方法です。

焦らず、自分の体のペースを大切に。無理に頑張ろうとせず、“休む勇気”を持つこともセルフケアの一部だと考えられています。今日から少しずつ生活のリズムを見直して、体と心のバランスを整えていきましょう。

最後にもう一度だけ。朝の動けない感覚は“異常”ではなく、“体のサイン”です。焦らず、体の声に耳を傾けていきましょう。

#目は覚めてるのに体が動かない

#睡眠麻痺

#自律神経の乱れ

#睡眠リズム

#セルフケア