左の肋骨が痛いと感じた時、筋肉・神経・内臓のどこに原因があるのか?痛み方別のセルフチェック、簡単セルフケア、そして“この症状は受診したほうがいい”というサインまでわかりやすく解説します。

1.左の肋骨が痛いとは?―まずは症状の特徴を知ろう

「左の肋骨が痛い」と感じるとき、その痛み方や出るタイミングにはいくつかのパターンがあります。たとえば「深呼吸をするとズキッとする」「押すとピリッとする」「何もしていないのにジンジンする」といった具合です。こうした違いは、筋肉や神経、あるいは内臓のどこに負担がかかっているかによって変わるとされています。

痛みが出るきっかけを観察しよう

もし「体をひねったり咳をした時だけ痛む」なら、肋間神経や筋肉に一時的な緊張が生じている可能性があります。一方で「じっとしていてもズキズキする」「呼吸に合わせて痛む」という場合は、肋軟骨や神経、または内臓の不調と関係していることもあるそうです。

押すと痛い?内側が痛い?感覚をチェック

押した時に局所的な痛みがあるなら、筋肉や骨周囲の炎症による痛みのことが多いとされています。反対に、「押しても変わらない」「体の奥が重いような痛み」が続く場合は、膵臓や腎臓など内臓の関与が指摘されることもあります。特に左側の肋骨下には膵臓・脾臓・胃などが位置しており、消化や血液の流れとも関係が深い部位です。

自己判断せず、経過を観察することが大切

痛みが軽い場合でも、数日以上続くようなら注意が必要です。呼吸時の違和感、体勢を変えるたびにズキッとするような場合は、早めに整形外科や内科で検査を受けておくと安心といわれています。症状の出方をメモしておくと、来院時に原因を探る手がかりになります。

(※本記事は一般的な情報をまとめたものであり、最終的な判断は専門家による触診・検査をもとに行うことがすすめられています)

#左肋骨の痛み

#痛み方の違い

#肋間神経痛の可能性

#内臓由来の痛み

#早めの検査が安心

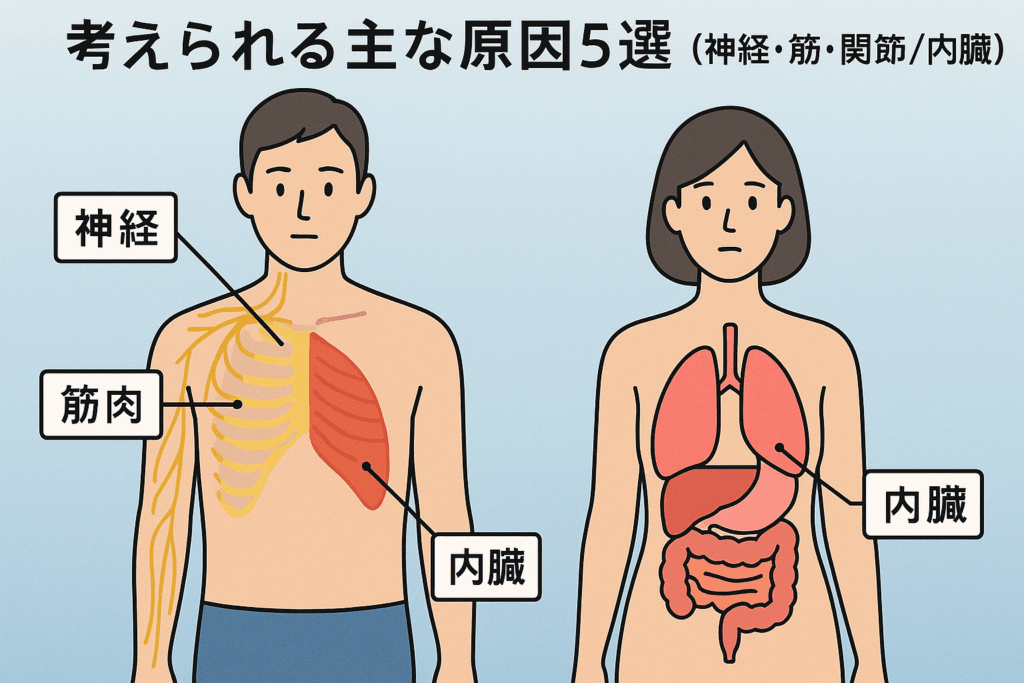

2.考えられる主な原因5選(神経・筋・関節/内臓)

左の肋骨が痛いとき、痛みの原因はひとつではありません。実際には「神経・筋肉・骨などの外側の要因」と「内臓からくる内側の要因」に大きく分けられると言われています。ここでは、代表的な5つのケースをわかりやすく紹介します。

① 肋間神経痛(ろっかんしんけいつう)

胸のあたりを走る「肋間神経」に刺激や圧迫が加わることで、ピリピリ・ズキズキとした痛みが出ることがあります。咳やくしゃみ、体をひねる動作で痛みが強まるのが特徴とされています。帯状疱疹の後に起こるケースもあり、神経の炎症が背景にあることもあるそうです。

② 肋軟骨炎(ろくなんこつえん)

肋骨と胸骨をつなぐ「肋軟骨」が炎症を起こし、局所的に強い痛みを感じることがあります。第2〜5肋骨あたりに出やすく、左側の痛みを訴える人も多いそうです。押すと痛みが再現されることが多く、特に姿勢の悪さや長時間の猫背姿勢が関係することもあると言われています。

③ 肋骨のひび・打撲・骨折

強くぶつけた・転倒した・咳が止まらなかったなどのあとに痛みが出た場合、肋骨にひびが入っていることもあります。動くたびにズキッと痛む、深呼吸で息苦しいといった症状がある場合は、早めに検査を受けることがすすめられています。

④ 膵臓や腎臓などの内臓トラブル

左側の肋骨下には膵臓や脾臓、腎臓があります。特に膵臓が炎症を起こすと、背中や左腹部にかけて強い痛みを感じることがあるそうです。急性膵炎や尿路結石などの可能性も考えられるため、「体の奥が痛い」「食後や飲酒後に悪化する」といった特徴がある場合は注意が必要と言われています。

⑤ 婦人科系の要因(子宮内膜症・卵巣のトラブルなど)

女性の場合、生理周期やホルモン変化に関連して左の肋骨下が痛むケースもあります。特に子宮内膜症では、炎症が腹膜や神経に広がることで、胸やわき腹まで違和感を感じることがあるとされています。「生理前にいつも痛みが出る」「周期的に左側だけ痛む」などの場合は、婦人科の検査を受けてみると安心です。

左の肋骨が痛いといっても、神経や筋肉のこわばりによる軽いものから、内臓のサインまで幅広い原因があるとされています。痛みが続く場合は自己判断を避け、整形外科や内科などで早めに検査を受けることがすすめられています。

#左肋骨の痛み原因

#肋間神経痛の特徴

#肋軟骨炎と姿勢の関係

#内臓トラブルのサイン

#女性特有の痛み

3.自宅でできるセルフチェック&対処法

「左の肋骨が痛い」と感じたとき、すぐに病院に行くほどではないけれど様子を見たい、という人も多いと思います。ここでは、自分でできるセルフチェックと、日常の中で実践しやすい対処法を紹介します。痛みの種類や出方を確認することで、原因のヒントをつかめることがあります。

セルフチェックリストで原因を探るヒントをつかもう

以下のような項目を確認してみましょう。

- 痛みが出るのは「押した時」「動いた時」「呼吸した時」のどれか?

- 体をひねったり、咳やくしゃみで痛みが強くなる?

- 同じ姿勢を続けると痛くなる?

- 痛む箇所がはっきりしているか、それとも体の奥が重い感じか?

- 発熱・吐き気・呼吸のしづらさなど、他の症状を伴っていないか?

これらをチェックすると、「筋肉や肋間神経の緊張」なのか、「内臓のサイン」なのかを大まかに判断できることがあると言われています。

ただし、痛みが強い・長引く・他の不調を伴う場合は早めの来院がすすめられています。

自宅でできる3つの対処法

1. 姿勢を整えて肋骨まわりをリラックス

長時間のデスクワークや猫背は、肋間筋を緊張させやすいとされています。椅子に深く腰をかけ、背すじを軽く伸ばし、肩の力を抜く姿勢を意識してみましょう。

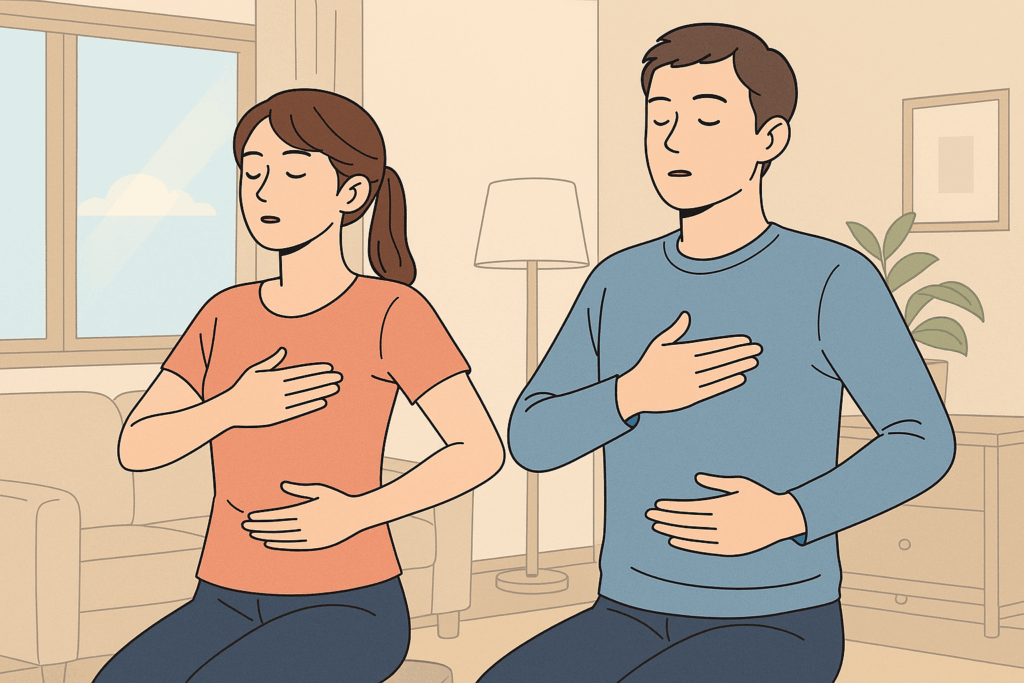

2. 呼吸を深く、ゆっくり整える

浅い呼吸は肋骨まわりの動きを制限します。鼻から息を吸い、ゆっくり口から吐く「腹式呼吸」を2〜3分続けると、肋間筋の緊張をやわらげやすいといわれています。

3. 温めて血行を促す

お風呂や温タオルで軽く温めると、筋肉のこわばりをほぐしやすくなります。反対に、打撲や炎症がある場合は冷やした方が良いケースもあるため、「温めて痛みが強まる」場合は中止してください。

やってはいけないこともチェック

・無理にストレッチをする

・長時間同じ姿勢でいる

・痛みを我慢して動き続ける

・自己判断で湿布や薬を使いすぎる

こうした行動は、かえって痛みを長引かせる原因になると言われています。

無理をせず、自分の体のサインに耳を傾けることが大切です。痛みの程度や経過をメモしておくと、来院時の説明にも役立ちます。

#左肋骨のセルフチェック

#肋骨まわりのストレス

#呼吸で痛むときの対処

#姿勢と血行改善

#自宅ケアのポイント

4.受診した方がいいサインと受診科の選び方

「左の肋骨が痛いけれど、病院に行くほどではないかな?」と迷う人は少なくありません。軽い筋肉の張りであれば自然に落ち着くこともありますが、痛みが強い・長引く・ほかの症状を伴う場合は注意が必要といわれています。ここでは、来院を検討すべきサインと、どの科を選べば良いかを分かりやすく整理します。

すぐに来院した方がいいサインとは?

次のような症状がある場合は、早めに医療機関で検査を受けることがすすめられています。

- 息を吸う・咳をすると胸の奥がズキッと痛む

- 背中や肩にまで痛みが広がる

- 発熱・吐き気・息苦しさを伴う

- 押しても痛みが変わらない(内臓由来の可能性)

- 痛みが数日たっても改善しない、または徐々に強くなる

特に、息を吸うのもつらい・体の奥が痛い・発熱を伴うといった症状は、肋間神経痛や肋軟骨炎だけでなく、膵炎や肺炎、心膜炎などの内臓疾患が隠れていることもあるそうです。

また、強い咳やくしゃみのあとに痛みが出た場合は、肋骨に小さなひびが入っているケースもあるため、放置しないほうが良いといわれています。

症状別・受診科の選び方

痛みの特徴によって、相談すべき科は異なります。

| 症状の傾向 | まず相談したい科 | 主に考えられる原因 |

|---|---|---|

| 押すと痛い/動作で痛い | 整形外科 | 肋間神経痛・筋肉の炎症・肋軟骨炎 |

| 深呼吸・咳で痛む | 呼吸器内科 | 肺炎・気胸・胸膜炎など |

| 食後・飲酒後に痛み | 消化器内科 | 膵炎・胃炎・脾臓のトラブル |

| 左下腹部〜肋骨下に痛み | 内科・泌尿器科 | 腎盂腎炎・尿路結石など |

| 生理周期と連動して痛む | 婦人科 | 子宮内膜症・卵巣の異常など |

最初にどこに行くか迷う場合は、内科を起点に相談し、必要に応じて専門科を紹介してもらうのが安心とされています。

来院前にメモしておくと良いポイント

- 痛みが出た日時ときっかけ

- 痛みの強さ(数字やメモで)

- どんな動作で強まるか

- 発熱・吐き気・しびれなど他の症状

これらを記録しておくと、触診や検査の際に伝えやすく、スムーズに原因を探る助けになります。

「少し様子を見よう」と思っているうちに痛みが強くなることもあります。特に呼吸に関わる痛みや体の奥の違和感は、早めの来院が安心と言われています。

#左肋骨の痛みの受診目安

#息苦しい時の注意点

#受診科の選び方

#症状別チェックポイント

#早期検査の重要性

5.痛みを繰り返さないための日常ケア&予防ポイント

「ようやく痛みが落ち着いたのに、また同じ場所がズキズキする…」そんな経験はありませんか?

左の肋骨の痛みは、姿勢や呼吸、体の使い方の“癖”に影響されることが多いといわれています。ここでは、再発を防ぐためにできる日常ケアと、生活の中で意識したいポイントを紹介します。

姿勢を整えるだけでも予防効果が期待できる

背中を丸めた姿勢や、長時間の猫背は肋間筋を緊張させやすいと言われています。

デスクワークのときは、椅子に深く腰をかけ、背もたれと腰の間にクッションを入れて自然なS字カーブを保ちましょう。スマホを見るときも顔を下げすぎず、目線を前に保つことがポイントです。

また、1時間に1回は立ち上がって肩を回すなど、**「動く習慣」**を意識するだけでも、肋骨まわりの血流が良くなり、筋肉の緊張をやわらげるとされています。

深呼吸で肋骨を“動かす”

呼吸が浅いと、肋骨の動きが硬くなり、痛みを繰り返す原因につながることがあります。

一日数回、鼻からゆっくり息を吸い、口から長く吐く「腹式呼吸」を試してみましょう。

このとき、手を肋骨の上に置き、呼吸に合わせて上下するのを感じると、より効果的といわれています。

体を温めて血流を保つ

冷えは筋肉のこわばりを強める要因の一つです。特に秋冬は、湯船につかって体の芯まで温める習慣をつけましょう。

また、冷房の効いた室内で長時間過ごす場合は、ストールやカーディガンで胸まわりを保温するのもおすすめです。

運動・食事・睡眠のバランスを整える

ストレスや疲れが溜まると、自律神経が乱れ、神経痛が起きやすくなることもあります。軽いウォーキングやストレッチを日課にし、睡眠時間をしっかり確保することが再発予防につながるとされています。

食事では、ビタミンB群(神経や筋肉の働きを支える)やマグネシウム(筋肉の緊張を緩める)が含まれる食品を意識して摂るのも良いといわれています。

違和感を感じたら「早めのケア」がカギ

痛みが完全に消える前に無理をすると、再発のリスクが高まるといわれています。

「少し張るな」「呼吸しづらいかも」と感じた時点でストレッチや温めを取り入れるなど、早い段階でケアを始めることがポイントです。

#肋骨痛の再発予防

#姿勢改善と呼吸ケア

#冷え対策と血流促進

#ビタミンB群の摂取

#早期ケアで悪化防止