ドケルバン病で「親指側の手首がズキッと痛む」「抱っこ・スマホ操作中に手首がつらい」などを感じている方へ。原因・セルフチェック・治療の流れ・予防法まで、整形外科・手外科の知見をもとに分かりやすく解説します。

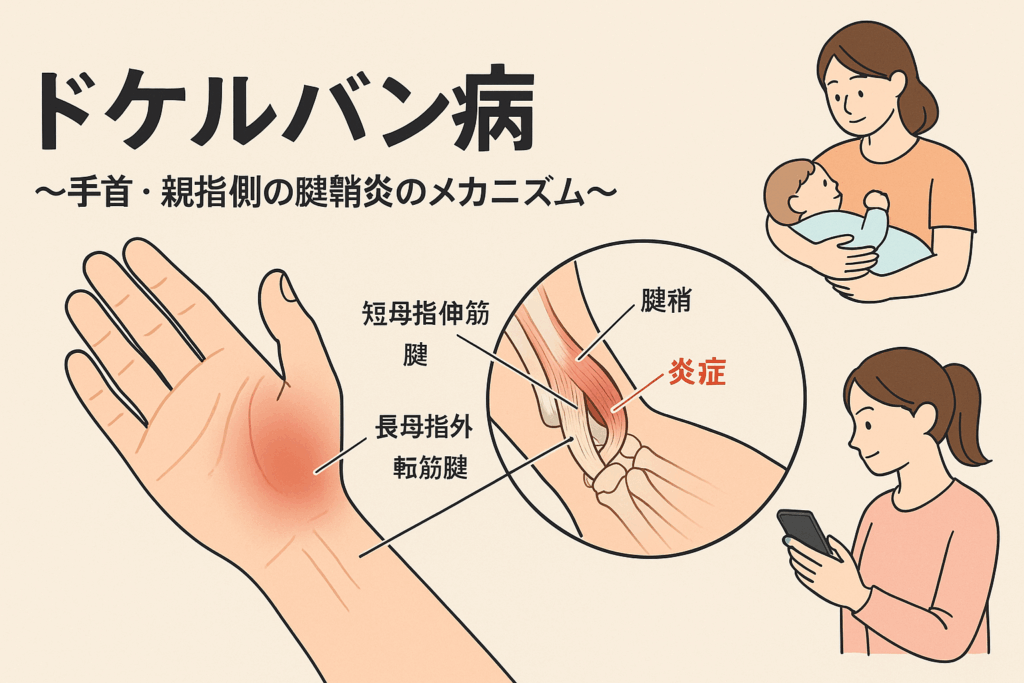

1.ドケルバン病とは?〜手首・親指側の腱鞘炎のメカニズム〜

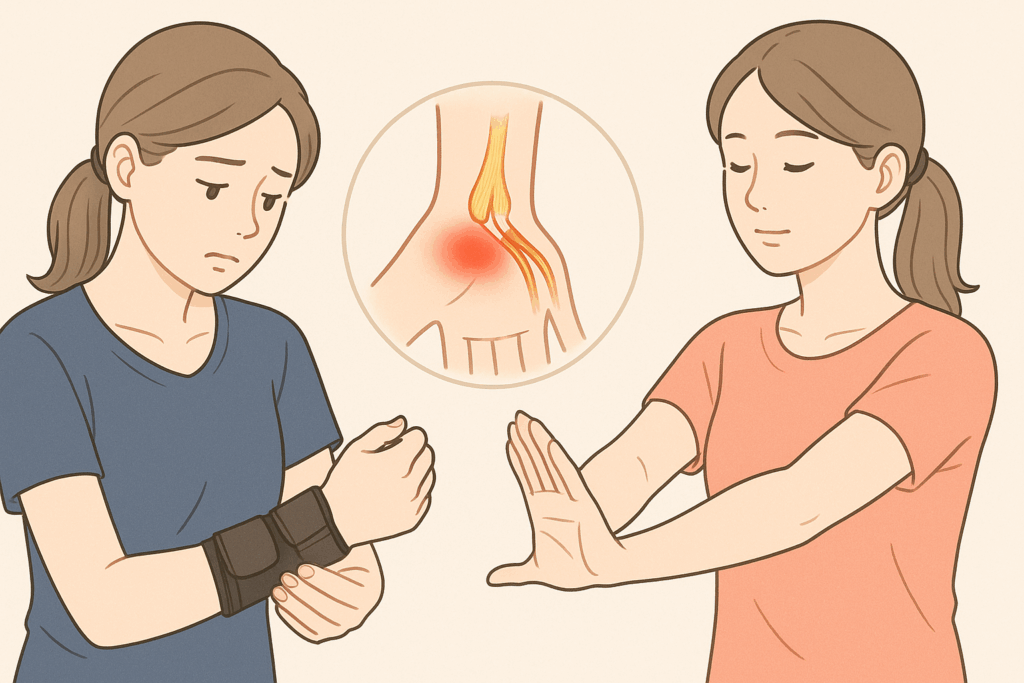

「ドケルバン病」は、親指側の手首あたりに起こる腱鞘(けんしょう)に炎症が生じ、腱(けん)がスムーズに動かなくなることで痛みなどの症状が出る疾患と言われています。

この病気、ちょっと難しい言葉で言うと「狭窄性腱鞘炎(きょうさくせいけんしょうえん)」とも呼ばれており、特に手首の親指側の“第1背側コンパートメント”という狭いトンネルに、親指を伸ばしたり広げたりする腱が通っていることで発症しやすいのです。

どんなふうに“痛み”が生まれるの?

まず、私たちが親指を広げたり、手首を返したりする時には、腱が“腱鞘”というトンネルの中をスルスルと滑りながら動いています。ですが、親指をたくさん使ったり、手首をひねる動きが多かったりすると、その腱鞘が厚くなったり、腱そのものが少し傷ついたりして、滑りが悪くなってくると考えられています。

具体的には、短母指伸筋腱(親指を伸ばす腱)と長母指外転筋腱(親指を広げる時に働く腱)の2本が、その狭い腱鞘の中を通るのですが、その“通路”が少しでも狭くなってしまうと、腱が往復するたびに摩擦が起きて、炎症が出やすくなるのです。

そして、炎症が続くと腱鞘はさらに厚くなり、腱も腫れて太くなる…という悪循環が生まれ、手首・親指側に「ズキッ」「ジンジン」とした痛みが出て、物を握る・タオルを絞る・スマホを使うなどの動作で痛みを感じるようになると言われています。

親指側に起こる理由/そして“使いすぎ”だけじゃない?

このドケルバン病、なぜ“親指・手首の親指側”に起こるかというと、先ほど述べたようにその部位に特有の腱と腱鞘が通っている構造上の理由に加えて、生活の中で親指を使う場面が多いからと考えられています。例えば、スマートフォンの親指操作、タオルを絞る家事、子どもを抱く時の手首の使い方など。

また、女性に多く見られるとも言われており、妊娠・出産期や更年期などホルモンバランスが変わる時期に発症リスクが上がるというデータもあります。つまり、“手首・親指を使いすぎ”だけでなく、体全体の環境変化・腱鞘そのものの性質も関係しているということです。

「だから、自分だけが悪いことをした…」と一人で悩む必要はないんですよ。親指・手首を酷使する場面が多い現代のライフスタイルや、身体の変化が関与している可能性が高いというわけです。

このように、「ドケルバン病とは何か」「なぜ手首の親指側に痛みが出るのか」という仕組みを知っておくことが、セルフチェックや日常ケア、早めの対応の第一歩となると言われています。

#ドケルバン病 #手首の痛み #親指腱鞘炎 #スマホ腱鞘炎 #手首ケア

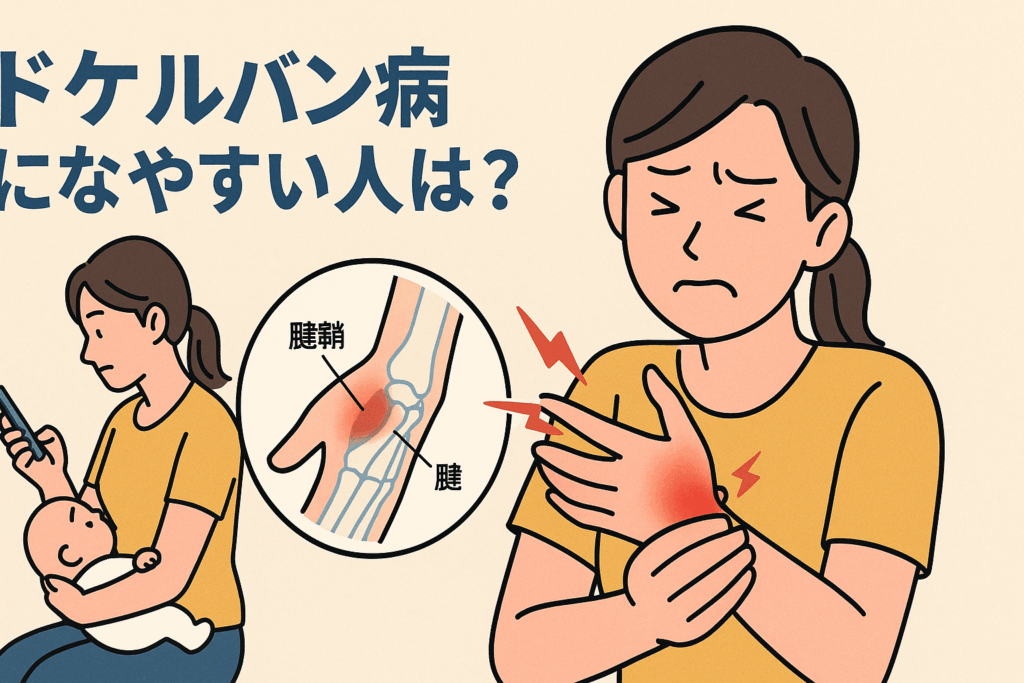

2.ドケルバン病になりやすい人・原因は?〜“手を使いすぎ”だけじゃない〜

「ねえ、ちょっと聞いて。最近、親指と手首の付け根がズキッとするんだけど、これって ドケルバン病かもしれないって言われて…」という声、実は少なくないんです。では、どういう人がなりやすいのか、原因とあわせて見ていきましょう。

なりやすい人の特徴って?

まず、「女性」であること、特に「妊娠・出産期」や「更年期」の方に多く起こると言われています。ホルモンバランスの変化が、手首や親指まわりの腱鞘の滑りを悪くすることが背景にあると考えられています。

さらに、30〜50代の働き盛りの女性もリスクが高め。家事や育児での手首利用が多く、自然と負担が積み重なるのです。

「手をよく使う仕事・趣味」もポイント。例として、長時間スマホを操作する人、パソコン・マウス・キーボードを使い過ぎる人、美容師・調理師など手先を多用する職業の方。そして、テニス・ゴルフ・バドミントンなど、親指・手首を酷使するスポーツも該当します。

さらに、慢性疾患を持つ人、例えば 関節リウマチ や 糖尿病 のある方も、腱鞘が炎症を起こしやすい状況にあるため、リスクが上がると言われています。

原因は“使いすぎ”だけじゃない?

「手を使いすぎて腱鞘炎になる」――確かにそれは大きな原因ですが、実はそれだけではありません。まず、親指・手首を「くり返し」「頻繁に」「強く」使うと、腱や腱鞘に負荷がかかり、滑りが悪くなって腱鞘炎が起こりやすいです。例えばスマホのフリック操作、タオルを絞る、大きな物をつかんで持ち上げる、など。

そして、女性ホルモン(例えばエストロゲン・プロゲステロン)の変化も関係しています。妊娠・出産期、更年期にはホルモンバランスが変わり、腱・腱鞘がむくみやすく・硬くなりやすいとされ、炎症に進みやすいと考えられています。

また、手指・手首を酷使するだけでなく、職業や趣味・日常の動作で負荷をかけ続けること、さらに腱鞘を包むトンネル構造に“隔壁”があって狭くなりやすい部位であることも、発症しやすさに影響しています。

「ただ手を使いすぎただけだし、仕方ないかな…」と思う方もいるかもしれませんが、使い方+体の状態+構造的な背景が重なって起こるからこそ、“手を使いすぎ”だけで片付けないことがポイントです。気になる痛みがあるなら、早めに「このくらいかな?」と様子を見るのではなく、動きを変えるなどの“対策”に目を向けるのがおすすめです。

――以上が「なりやすい人・原因」のお話でした。次は「セルフチェック&受診目安」について掘り下げていきましょう。

#ドケルバン病 #手首の痛み #親指腱鞘炎 #手首ケア #スマホ腱鞘炎

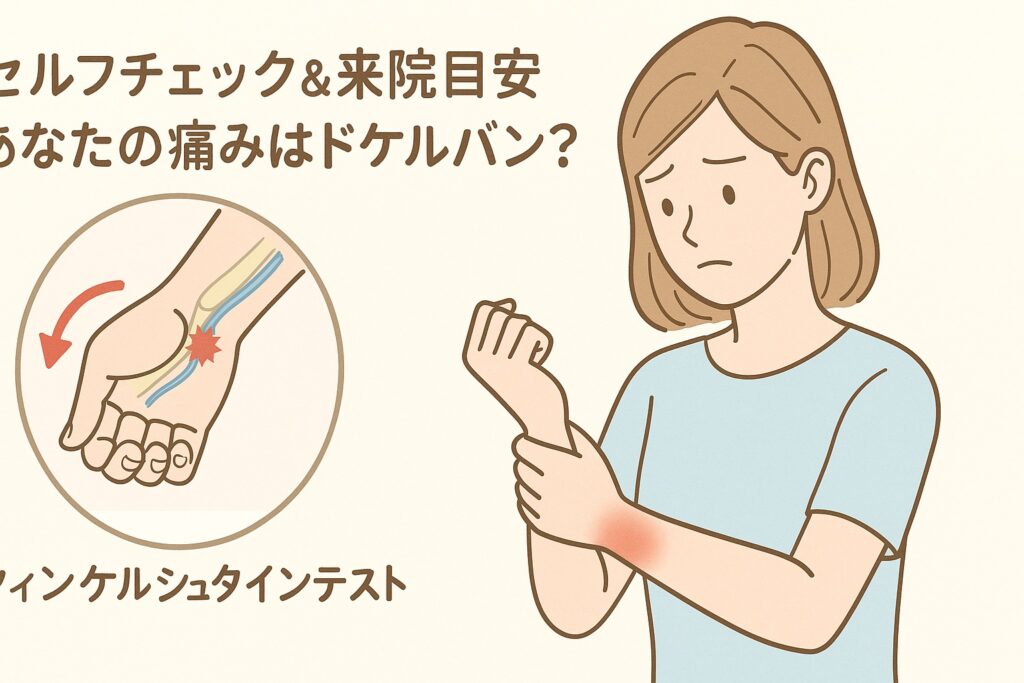

3.セルフチェック&来院目安〜あなたの痛みはドケルバン?〜

「親指の付け根がズキッと痛む」「手首の親指側が腫れてきた」──そんなとき、「これってドケルバン病かな?」と気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、自分でできる簡単なセルフチェックと、整形外科などに来院したほうがよい目安を紹介します。

セルフチェック① 親指を曲げてみよう

まず試してほしいのが「フィンケルシュタインテスト」と呼ばれる動きです。やり方はとてもシンプル。

① 親指を他の指で包むように握ります。

② そのまま手首を小指側にゆっくり曲げてみましょう。

このとき、手首の親指側に「ズキッ」と鋭い痛みが走った場合、ドケルバン病の可能性があると言われています。

ただし、強く曲げすぎないことが大切です。痛みを確かめる目的ではなく、あくまで目安として軽く確認する程度にしましょう。

セルフチェック② 腫れ・熱感・動かしづらさ

次に見るポイントは、目に見える変化です。手首の親指側が少しふくらんでいる、押すとピリッと痛む、動かすと違和感がある――そんな場合も、腱鞘の炎症が起きていると考えられています。

また、物を握る・ペットボトルのキャップを開ける・抱っこをするなどの動作で痛みが出る場合も要注意です。これらの動きは、まさにドケルバン病で炎症が起きる腱(短母指伸筋腱と長母指外転筋腱)を多く使うため、痛みが誘発されやすいと言われています。

こんな症状が続くなら、早めに専門家へ

「湿布を貼っても改善しない」「安静にしても痛みが引かない」「腫れが強くなってきた」「指を動かすと“コリッ”と音がする」――そんなときは、整形外科や手外科で一度相談するのがおすすめです。

医療機関では、まず触診や動作テストで痛みの範囲や腱の状態を確認し、必要に応じて超音波(エコー)検査やレントゲン検査を行うこともあります。これにより、骨や腱鞘の炎症の程度を客観的に把握できると言われています。

セルフチェック後に気をつけたいこと

もし痛みがあったとしても、すぐに悪化するとは限りません。とはいえ、放置してしまうと慢性化する可能性もあるため、痛みが強くなる前の早めの対策が大切です。

家事・育児・スマホ操作など、手首を酷使する場面では「なるべく親指を休ませる」「手首を反らさずに使う」「手を温める」などの工夫を意識してみましょう。

そして何より、「我慢せずに早めに相談する」ことが、改善への第一歩と言われています。

#ドケルバン病 #セルフチェック #手首の痛み #親指腱鞘炎 #整形外科相談

4.検査とセルフケアの流れ〜まずは保存的療法から〜

「ドケルバン病って、どうすれば改善するの?」という疑問を抱く方も多いですよね。

焦らず、まずは“保存的療法(手術を伴わない方法)”から始めるのが一般的だと言われています。ここでは、医療機関で行われる検査や施術の流れ、そして自宅でできるセルフケアまでを紹介します。

整形外科で行われる検査と施術の流れ

ドケルバン病では、まず触診や動作テストで痛みの位置や程度を確認します。そのうえで、超音波(エコー)検査で腱や腱鞘の状態を観察したり、レントゲン検査で骨の変形や関節異常がないかを確認したりすることがあります。

保存的療法としては、次のような方法が中心になります。

- 安静と動作制限:痛みを感じる動作をできるだけ避け、親指や手首を休ませます。

- 固定具・サポーターの使用:専用の装具で手首を固定し、腱鞘への負担を減らします。

- 温冷交代法:痛みの強い時期は冷やして炎症を抑え、慢性的なこわばりには温めることが効果的とされています。

- 薬剤によるサポート:整形外科では、必要に応じて腱鞘内に炎症を抑える注射を行うこともあります。これは痛みが強く、日常生活に支障が出ている場合に検討されることが多いと言われています。

セルフケアのポイント〜無理をせず“使い方”を見直す〜

「検査を受けるほどではないけど、痛みが気になる…」そんな時は、日常での手首の使い方を見直すことが第一歩です。

- スマホ操作を控えめに:親指だけで画面をスクロールする動作は特に負担が大きいため、できれば反対の手や音声入力を使う工夫を。

- 抱っこの仕方を工夫:赤ちゃんを抱くときは、手首を反らさずに前腕全体で支えるように意識。

- ストレッチで血流を促す:手首を反らせず、親指を軽く伸ばすストレッチや、前腕の筋肉をほぐすマッサージが推奨されています。

- 温めて循環をサポート:慢性化した痛みには、温タオルや湯船で手を温めることで血流を良くし、腱鞘の柔軟性を保つことが大切と言われています。

改善のサインと再発予防

数週間〜数か月の保存的療法で、日常動作の痛みが軽くなり、物をつかむ動作が楽になってきたら、改善傾向にあると考えられています。ただし、痛みが引いても急に手を使いすぎると再発することがあるため、“痛みゼロ”になってからも負担を減らす習慣を続けることが重要です。

再発予防には、「ストレッチ・姿勢の見直し・こまめな休憩」など、日常の中でできるケアを取り入れるのがおすすめです。

「少し休めば大丈夫」と放っておくと、炎症が長引きやすいとも言われています。

焦らず、体のサインに耳を傾けながら、“無理をしないケア”を続けていくことが改善への近道です。

#ドケルバン病 #保存的療法 #手首の痛み #セルフケア #手首サポーター

5.予防のために今日からできること〜手首・親指を守る習慣づくり〜

「手首の痛みがやっと落ち着いたけど、もう繰り返したくない」――そんな声をよく聞きます。

ドケルバン病は一度炎症が出ると再発しやすいと言われているため、日常の中で“手首と親指を守る習慣”をつくることが大切です。ここでは、今日からできる簡単な予防のコツを紹介します。

手首に負担をかけない動作を意識しよう

まず意識したいのが「親指を使いすぎない」ことです。スマホを片手で操作したり、家事でタオルを絞るような動作は、親指の腱鞘に負担をかけやすいとされています。

両手を使う、あるいは親指を使わずに手のひら全体で物を支えるなど、動作の工夫を取り入れましょう。

また、パソコンやスマホ作業では、手首を反らせないように注意します。机の高さを調整したり、手首の下にクッションを入れるだけでも負担を軽減できると言われています。

ストレッチとケアで“疲れをためない”

日々の小さな疲労を放置しないことも、再発予防には欠かせません。

簡単にできるストレッチを2つ紹介します。

- 手首伸ばしストレッチ

片手を前に伸ばし、もう一方の手で指先をゆっくり手前に引く。

手首や前腕の筋肉がじんわり伸びる感覚があればOKです。 - 親指外しストレッチ

親指を軽く外側に引っ張り、手の甲側にそっと倒します。痛みを感じない範囲で5〜10秒キープ。

これらを1日数回行うだけでも、筋肉の柔軟性が保たれ、炎症を起こしにくくなると言われています。

さらに、温める習慣もおすすめです。夜の入浴時に湯船で手首を軽くマッサージしたり、温タオルを巻くだけでも血流が良くなり、筋肉や腱がやわらかく保たれると考えられています。

生活習慣を整えて“手首に優しい体”をつくる

実は、手首の痛みは体全体の使い方や姿勢とも関係しています。

猫背姿勢や肩の前傾が続くと、腕や手首に余計な負担がかかり、ドケルバン病の原因の一つになることもあるそうです。

日常の中では、

- 肩の力を抜いて、背筋を伸ばす

- 長時間同じ姿勢を続けない

- 作業の合間に“手をぶらぶらと振る”休憩を入れる

などを心がけてみてください。

また、睡眠不足や冷えも血流を悪くして炎症を長引かせる要因になると言われています。体全体のバランスを整えることが、手首を守る近道です。

「特別なことをする」よりも、「日々の小さな習慣を変える」ことが一番の予防になります。

“手首をいたわる暮らし方”を続けて、長く快適に手を使える毎日を目指しましょう。

#ドケルバン病 #手首ケア #再発予防 #ストレッチ習慣 #スマホ腱鞘炎