瘢痕組織 しこりがなぜ起きるのか?「いつまで様子を見るべきか」「セルフケアでできること」「専門家に相談すべきサイン」まで、傷跡・手術跡が硬く残る“しこり”の疑問をわかりやすく解説します。

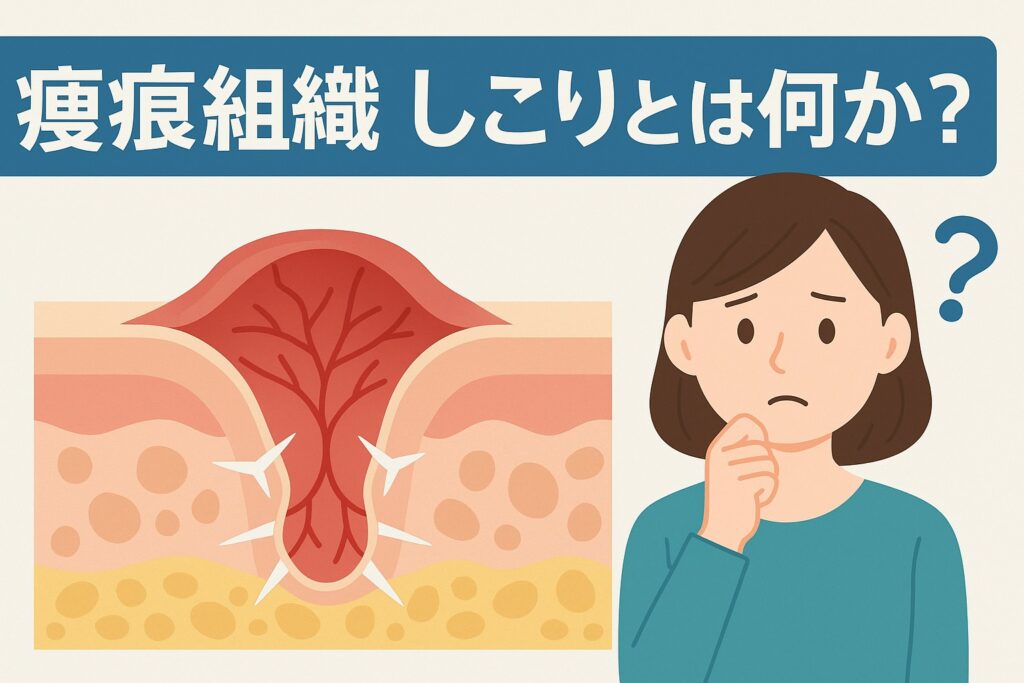

1.瘢痕組織しこりとは何か?

「瘢痕組織 しこり」という言葉を聞いて、「あれ、なんだろう?」と感じる方もいると思います。ここでは、まず基本から噛み砕いてお話ししますね。

傷や手術などで皮膚(あるいはそれより深い組織)にダメージが入ると、体はまず炎症を起こして傷を修復しようとします。いわゆる「肉芽組織」ができて、そこに線維芽細胞が集まってコラーゲン線維を作り、傷口を補強するという流れです。 札幌ニューテクノロジー研究会+2創傷治癒センター+2

この線維化(コラーゲンなどの繊維状成分が増えること)が進むと、正常な皮膚組織とは少し構造が異なる「瘢痕(=傷あとの修復組織)」が残ります。 創傷治癒センター+1

そして、通常ならばこの瘢痕は徐々に落ち着くところが、何らかの理由で線維の増殖や修復反応が過剰・長期化すると、盛り上がり・硬さ・しこり感のある状態になると言われています。 ヒロクリニック+1

つまり、傷が「治ったけど」「なんか硬く残っている」「動きづらい」「ぶつけると引っかかる感じがする」‥というような“しこり”のような感覚が出てくるのは、このような瘢痕組織が原因となっている可能性があるわけですね。

どのようなしこりを「瘢痕組織による」と考えるか(硬さ・動き・痛み・時間経過など)

「これってただのしこり?それとも瘢痕組織?」と自分で感じるとき、目安になりやすいポイントがあります。まず、「硬さ」です。傷あと周辺が少し硬く盛り上がっていたり、触ると“コリコリ”する感じがあるなら、線維が増えている可能性があります。次に「動き」です。傷跡付近で、皮膚の下で“ひっかかる”“引っ張られる”ような感じ、あるいは関節付近なら可動域が少し制限されているという感覚があれば、癒着や瘢痕組織が影響しているかもしれません。

また「痛み・違和感」もヒントになります。完全に落ち着いた状態の傷あとはほとんど自覚症状なくなりますが、しこり感・熱感・触るとチクチクする・動くと引っ張られる感じが残るという場合、瘢痕組織が“存在感”を示している可能性が高いでしょう。さらに「時間の経過」も大事です。通常、傷あとは数か月で色味が薄くなり、硬さも徐々に和らいでいきますが、1年を過ぎても硬さや盛り上がり・ひきつれ感が残っているなら、瘢痕組織によるしこりとして捉えておいた方がいいと言われています。 大分大学医学部+1

つまり、硬さ+動きづらさ+痛み/違和感+長期経過、これらがそろっているなら「瘢痕組織によるしこり」の可能性が高め、というわけです。

「瘢痕組織」と似ている・比較すべき状態(例えば「腫瘤」「ケロイド」「脂肪腫」「粉瘤」など)

ただし、「ただのしこり=瘢痕組織」と単純に決めるのは危険です。似たような状態で「腫瘤(例えば良性腫瘍)」「ケロイド」「脂肪腫」「粉瘤」などがあるため、これらと比較・区別する視点も持っておきましょう。

例えば、ケロイドや肥厚性瘢痕は、傷跡が盛り上がり・赤み・かゆみ・痛みを伴い、特にケロイドは傷の範囲を超えて広がることがあります。 順天堂大学医学部附属順天堂医院+1

一方、粉瘤(ふんりゅう)は、皮膚の下に袋状構造ができて老廃物がたまり、「しこり+黒い点/臭い」など特徴があり、瘢痕組織とは発生メカニズムが異なります。 たわらもと皮膚科+1

また、脂肪腫は皮下に発生する良性腫瘍で、比較的柔らかく、動かせることも多いため、「硬さ」「引きつれ感」「動きづらさ」といった瘢痕組織の典型とはやや異なります。 大阪皮膚のできものと粉瘤クリニック古林形成外科難波院

このように、「硬いしこりがある」「動きが制限される」「長く残っている」という特徴を持つものは瘢痕組織を疑い、「黒点がある」「臭いが出る」「急激に大きくなった」という特徴があれば別の状態を疑った方が良い、ということですね。

#瘢痕組織しこり #傷跡しこり見分け方 #線維化メカニズム #ケロイド肥厚性瘢痕 #しこり比較

2.原因・リスク要因を整理

傷の治癒過程で「過剰コラーゲン生成」「線維化」「癒着」などが起こる仕組み

「瘢痕組織 しこり」ができやすい背景には、傷の修復プロセスがスムーズに進まないケースがあると言われています。傷ができた際、まず血液凝固期→炎症期→増殖期→再構築期という4段階を経て治癒が進むことが知られています。 公益社団法人日本皮膚科学会+1

このうち、増殖期~再構築期で線維芽細胞が活発になり、コラーゲンをはじめとした線維成分を生成します。ところがこの生成が必要以上に亢進すると、「過剰コラーゲン生成」が起き、正常な皮膚構造とは異なる“硬く盛り上がる”瘢痕が残る可能性が高まると言われています。 ヒロクリニック+1

さらに、この線維成分が密に束状になって定着すると「線維化」が進み、皮膚やその下の組織が引きつれ感や硬さを伴う状態になります。加えて、傷あと周辺での組織同士のくっつき(“癒着”)が起こると、移動や動作時に違和感を覚えたり、可動域が制限されることもあります。以上の流れが「傷あとがただひいて終わりではなく、しこり感や硬さとして残る」仕組みであると考えられています。

また、こういった異常な修復反応は、炎症が長引いたり、傷部位に強い張力がかかったりする状況で生じやすいとされています。 メディカルノート+1

傷口の部位・動き・圧迫・炎症・感染など、しこりになりやすい条件

次に、「どんな部位・状況だとしこりになりやすいか」を整理しましょう。まず、傷の部位が関節付近や皮膚が伸び縮みしやすい場所だと、“引っ張られ感”が強く、瘢痕が盛り上がったり癒着しやすくなると言われています。 メディカルノート+1

さらに、傷が閉じるまでに炎症や感染を起こしたり、何度も摩擦・圧迫を受けたりすると、修復過程が乱れて過剰な瘢痕化を起こしやすいとも考えられています。 メディカルノート+1

例を挙げると、肩・肘・膝・胸前部など、皮膚のテンション(張力)が高く、動作によるストレスを受けやすい場所はリスクが高い部位とされています。 makino-hifuka.com+1

こうした部位では、例えば「手術後すぐに腕をたくさん使った」「長期間ベルト等で圧迫を受けた」「傷が化膿した」「何度もぶつけた」という状況があると、しこり化が起こりやすい背景となるため注意が必要です。

生活習慣・栄養・体質などセルフで影響しうる因子

最後に、私たち自身で多少コントロールできる“しこり化リスク”にも目を向けましょう。まず、体質として「瘢痕化しやすい体質(ケロイド体質など)」が挙げられており、遺伝的な背景が関与するという報告もあります。 R形成外科皮膚科クリニック+1

加えて、血流が悪い、肥満、喫煙、糖代謝異常など、修復過程を妨げる生活習慣は、傷の治癒が遅れ、その結果として過剰な瘢痕化を促す可能性があると考えられます。たとえば、体に負荷をかけたまま早く動いてしまうと、傷部位にストレスがかかり、炎症が長引くケースがあります。

また、栄養面ではコラーゲン合成や線維芽細胞の活動に必要なタンパク質・ビタミン・ミネラルが不足していると、修復が乱れて“しこり化”しやすいとも言われています。こうしたポイントを補うことで、後戻りしづらい傷あとを目指せる可能性があるというわけです。

つまり、「体質+部位・状況+生活習慣」が重なると、瘢痕組織として“しこり”になりやすいという視点を押さえておくことが重要です。

#瘢痕組織しこりリスク #過剰コラーゲン生成 #傷跡癒着注意 #部位と動きで変わるしこり #生活習慣が傷跡に影響

3.症状・いつ受診すべきか

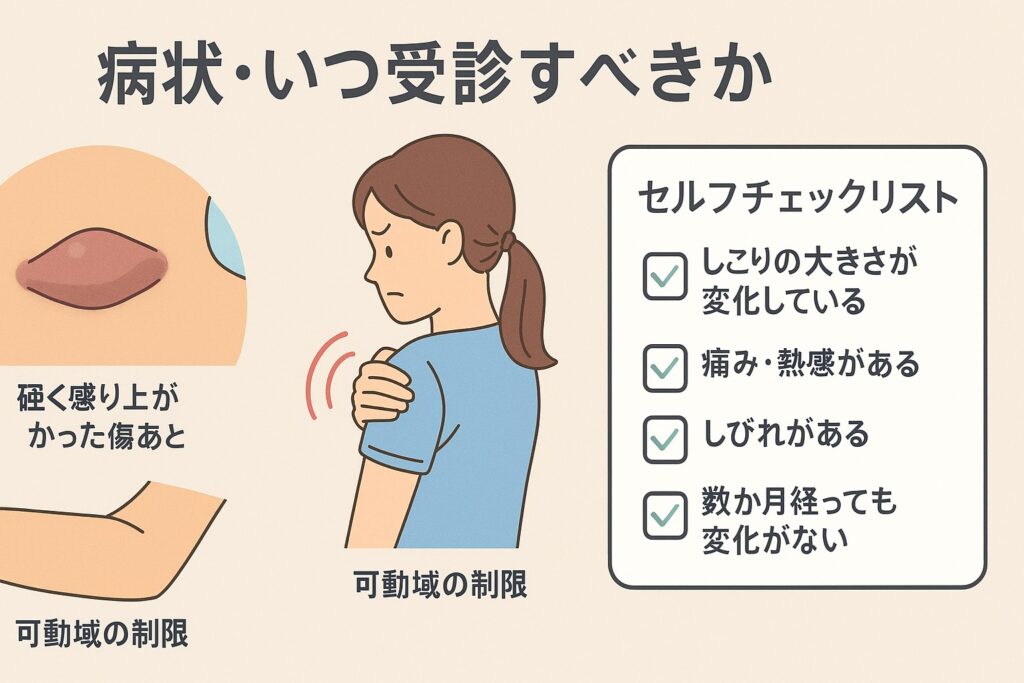

典型的な症状(硬さ・触れるしこり・痛み・可動域制限・違和感など)

「瘢痕組織 しこり」で気になりやすい症状としては、まず“硬く盛り上がっている”という視覚・触覚的な変化が挙げられます。例えば、傷あと部位が平らではなくポコッと盛り上がっていたり、触って“コリコリ”とした硬さが残っていたりするなら、瘢痕組織が残っている可能性があると言われています。

また、動かしたときに「引っかかる感じがする」「皮膚が引きつる」「可動範囲がちょっと狭くなった」といった“動くと違和感”が出ることも少なくありません。さらに、触ると痛みやチクチクする感じ、熱感やかゆみが伴うこともあり、こうした症状があると、通常の“ただの傷あと”とは異なり、修復反応が長引いている状態だと捉えられています。 引用元:メディカルノート「傷あとについて」 メディカルノート+1

ポイントとしては、「傷あとの硬さ・違和感・動きづらさ」が継続しているかどうか、という視点を持つことが大切です。

セルフチェックリスト(例:しこりの大きさが変化しているか/痛み・熱感・しびれ・可動域低下があるか/数か月経っても変化がないか)

では、ご自身でもチェックできる簡単な「セルフチェックリスト」をご紹介しますね。以下の項目を「当てはまるか/いつからか」を意識してみてください。

- しこり部分:触って硬さや盛り上がりを感じるか?

- 動作時:その部位を動かすと「ひっかかる」「引きつれる」「動きづらい」と感じるか?

- 自覚症状:痛み・熱感・かゆみ・しびれなどがあるか?

- 時間経過:傷あとから数か月(一般には6〜12か月程度)たっても硬さ・盛り上がり・違和感が改善しないか?

- 増大・変化:しこりの大きさ・形状・硬さが変化しているか?

これらのうち、複数に「はい」が付く場合には、ただの「目立たなくなってきた傷あと」で済ませず、少し注意を向けた方がいいと言われています。 引用元:傷あとについて:メディカルノート メディカルノート

来院を検討すべきサイン(例:大きくなっている/熱感・赤み・痛み・神経症状/関節動作が明らかに制限されている)

最後に、「これは専門医に相談を検討すべきだな」というサインを整理しておきます。以下のような変化が見られたら、早めに来院を検討するとよいでしょう。

- しこりが明らかに大きくなってきたと感じる。

- 赤み・熱感・膿・急激な痛みが出てきた(炎症・感染の可能性あり)。

- しびれ・感覚異常・神経症状が出ている。

- 関節近くの傷あとで、明らかに可動域制限が出てきた。

- 傷あと数か月たっても改善せず、「動かすたびに引きつる・硬さがどんどん増す」と感じる。

特に、傷あとが動きの多い部位(肩・膝・肘など)だった場合、こうした制限が日常生活に支障をきたすこともあるため“来院を一考”という視点が重要と言われています。 引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院の記事「瘢痕組織 しこり、放置して大丈夫?原因と改善策を徹底解説」 粉瘤・ワキガ・赤ら顔・形成外科専門|アイシークリニック渋谷院

なお、来院時には「いつからその硬さ・違和感があるか」「動かしたときの感覚」「大きさ・硬さ・色の変化」をメモしておくと、スムーズな相談につながるでしょう。

#瘢痕組織しこり #傷跡セルフチェック #しこり硬さ違和感 #可動域制限注意 #来院検討サイン

4.セルフケア・日常生活でできるこ

血流・柔軟性を高めるアプローチ(温める・ストレッチ・軽い運動)

「瘢痕組織 しこり」に対して、自宅でまず取り組みやすいセルフケアとしては、血流をよくして柔軟性を保つことが挙げられます。例えば、入浴で体をあたためる、またはホットタオルをあてるなど“温める”ケアを取り入れることで、瘢痕部の血行促進に役立つと言われています。 引用元:にっこり鍼灸整骨院「瘢痕組織 しこりとは?」 turn0search0

その後、痛みのない範囲で軽くストレッチを行ったり、関節をゆっくり動かしたりすることで、線維化した組織まわりの筋膜や筋肉が“ほぐれやすく”なることも報告されています。 引用元:athletic.work「瘢痕組織によるしこりの原因と対処法」 turn0search4

もちろん、熱くしてすぐガンガン動かすのではなく、あくまで“やさしく馴染ませる”ような動きがポイントだと言われています。例えば、膝の後ろの傷あとは仰向けで軽く膝を抱えるストレッチ、肩まわりなら壁に手を置いてゆるく体をひねる感じなどが候補です。

傷跡に負担をかけない工夫(摩擦・圧迫を避ける/姿勢・動作に気をつける)

傷あとが残っている部位には、日常生活で知らず知らず“摩擦”や“圧迫”を受けてしまうケースがあります。例えば、ベルトが当たる・ズボンのシームが擦れる・バッグを同じ肩にかけるなどです。こうした刺激が繰り返されると、瘢痕組織の硬さを助長しやすいと言われています。 引用元:姫路ゆずの木整骨院「瘢痕組織 しこり:原因・見分け方と治療法を徹底解説」 turn0search15

さらに、傷跡がある部位の“姿勢”や“動作のクセ”も影響します。例えば、腰の手術あとで「つい同じ体勢ばかり取る」「片方だけ重心をかけてしまう」「動かさず固まってしまう」といった習慣があると、瘢痕部分に張力(ひっぱられる力)がかかりやすく、しこり化してしまう可能性が高くなります。こうした点を意識して、衣服の締め付けを緩めにする・姿勢をこまめにリセットするなどが有効です。

栄養・生活習慣からのアプローチ(タンパク質・ビタミンC・亜鉛/睡眠・禁煙など)

傷あとがなかなか落ち着かないと感じるとき、栄養状態や生活習慣にも目を向けておきたいところです。例えば、タンパク質・ビタミンC・亜鉛といった栄養素は、皮膚や組織が修復される過程で必要だと考えられており、これらが不足していると“異常な瘢痕形成”につながる可能性があると言われています。 引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院「瘢痕組織 しこり、放置して大丈夫?」 turn0search12

また、喫煙や睡眠不足、血流の悪化(冷え・肥満など)も影響しうるため、「禁煙」「質のよい睡眠」「適度な運動習慣」など生活全体を整えることが、傷あとの改善・しこり予防にとって大切とされています。 引用元:高須クリニック「腫れを早く引かせるための食事、サプリメント、栄養は?」 turn0search8

セルフケア時の注意事項(強く揉みすぎない・自己判断だけで放置しない)

セルフケアは非常に有効ですが、「強く揉みすぎる」「自己流で放置する」というのはリスクを伴うと言われています。例えば、瘢痕部を強押しすると炎症を刺激し、線維化を逆に促してしまう可能性があるという指摘があります。 引用元:にっこり鍼灸整骨院「瘢痕組織 しこりとは?」 turn0search0

さらに、「数か月たっても硬さが変わらない」「しこりが大きくなってきた」「痛み・熱感・しびれが出た」という場合には、自己判断で完結せずに専門家に相談することが推奨されます。ケロイド・肥厚性瘢痕など別の経過をたどる可能性もあるため、早めの“来院検討”が安心につながると言われています。 引用元:きずときずあとのクリニック豊洲院「手術後の身体回復を促進する食事」 turn0search1

#瘢痕組織しこりセルフケア #血流改善ストレッチ #傷跡ケア生活習慣 #摩擦圧迫回避傷跡 #栄養と禁煙で傷跡改善

5.専門的治療・受診後の流れ

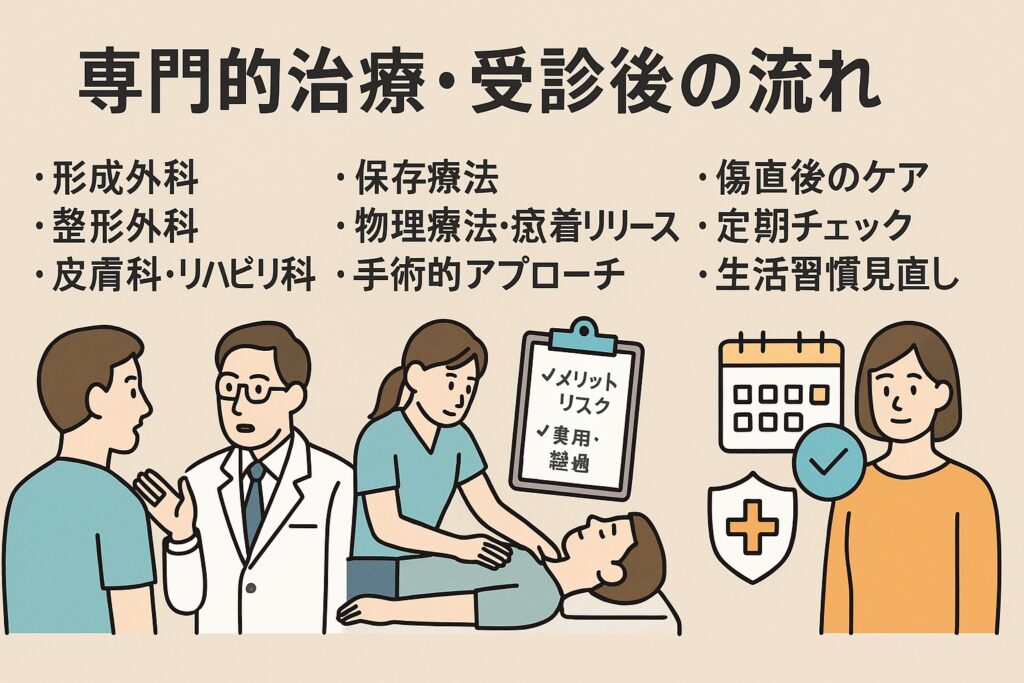

どの科を来院すべきか(形成外科・整形外科・皮膚科・リハビリ科など)

「瘢痕組織 しこり」が気になるとき、まずはどの専門科を受けるべきか悩むことがあります。日常的には、まず 順天堂大学医学部附属順天堂医院 の形成外科ページでも「傷あと・瘢痕・ケロイドを扱う診療科」として紹介されており、しこり・傷あとに関しては形成外科が第一選択となることが多いと言われています。 引用元:turn0search0

また、関節近く・筋膜や癒着による可動域制限が見られる場合は、リハビリテーション科や整形外科、あるいは皮膚科でも対応するケースがあります。

来院前には「いつからそのしこりがあるか」「どのような動作で違和感が出るか」「痛み・熱感・可動域低下の有無」などを整理しておくと、スムーズな専門家相談につながるでしょう。

検査・施術の選択肢(保存療法・物理療法・癒着リリース・手術的アプローチなど)

来院後に提示される可能性のある選択肢には、まず保存的療法として「塗り薬・貼り薬・圧迫療法」があり、これらは初期段階の瘢痕や軽度のしこりに対して有効とされています。 引用元:turn0search16

次に、物理療法や癒着リリース(例:筋膜リリース・ハイドロリリース)といった“癒着を解きほぐす”アプローチも活用されており、しこりによる引きつり・可動域の制限がある場合に検討されることがあります。 引用元:turn0search9 turn0search3

さらに、保存・物理療法で十分な改善が見られない場合、手術的アプローチ(切除・縫合・張力軽減処置など)が選択されることもあり、傷あとそのものを軽減させる目的で行われると言われています。 引用元:turn0search2

検査前に知っておきたいこと(メリット・リスク・費用・経過)

専門的な施術を検討するにあたっては「この選択がどういったメリット・リスクを伴うか」「どのくらいの費用・時間がかかるか」「どのような経過が想定されるか」を理解しておくことが重要です。たとえば、手術的アプローチでは“傷あとを切除することで見た目や硬さの改善が期待される”反面、“術後の再発・張力による引きつり・切除部位の機能制限”などリスクも報告されています。 引用元:turn0search12

また、物理療法や癒着リリースでは“改善しやすく侵襲が少ない”というメリットがある一方、「複数回施術が必要」「効果に個人差がある」「施術後動きを継続しなければ再発しやすい」という注意点もあります。 引用元:turn0search11

費用も施設・施術内容により大きく異なるため、保険適用の有無・通院回数・フォロー体制なども確認しておくと安心です。

予防・再発防止のためのフォロー(傷直後のケア・定期チェック・生活習慣見直し)

施術後も“元に戻らず快適に過ごす”ためには、予防・再発防止のフォローが鍵となります。具体的には、傷直後からの適切なケア(摩擦・圧迫を避ける・適切なストレッチ・栄養管理など)を継続することが推奨されており、これにより再び過剰な瘢痕化が起きにくくなると言われています。 引用元:turn0search1

さらに、定期的なフォローアップ(可動域・硬さ・色・痛みの変化)を行い、「硬さが増していないか」「動きが落ちていないか」をチェックする習慣を付けることが有効です。

加えて、生活習慣(禁煙・適度な運動・栄養・睡眠)は瘢痕組織の質/修復の質にも影響するため、施術後も“生活を整える”という視点を持つことが大切です。

#瘢痕組織しこり専門治療 #形成外科整形外科比較 #癒着リリース治療選択肢 #傷跡手術メリットリスク #再発防止フォロー措施