冷えからくる腰痛 対処法を知りたい方へ。冷えによる血行不良が腰の重だるさ・痛みの原因となることが多く、温め+血流改善+日常習慣見直しで症状の軽減が期待できます。具体的なセルフケアと予防策を分かりやすく紹介します。

1.冷えからくる腰痛とは?

寒い季節になると「腰が重い」「朝起きると痛い」と感じる人が増えます。これは単なる疲れではなく、“冷え”が関係しているケースも多いといわれています。

体が冷えると血流が悪くなり、腰まわりの筋肉がこわばってしまうことがあります。筋肉は冷えると柔軟性を失い、神経を圧迫しやすくなるため、結果的に痛みやだるさを感じるようになるのです。

また、冷えは血行不良だけでなく、自律神経のバランスにも影響を与えるといわれています。特に冬や冷房の効いた環境では、体が常に緊張状態になり、腰だけでなく全身の代謝が下がりやすくなる傾向があります。その結果、回復力も低下し、慢性的な腰の不調につながると考えられています。

さらに、冷えからくる腰痛は「お風呂に入ると楽になる」「腰を触ると冷たい」などの特徴が見られるといわれています。これらのサインがある場合、体の内側から温めて血行を促すことが大切です。食事・服装・運動・入浴など、日常生活の中で“冷やさない工夫”を意識することで、症状の軽減が期待できるとされています。

ただし、痛みが強い・長引く場合や、しびれ・発熱を伴うようなケースは、冷え以外の要因が関係している可能性もあるため、早めに専門家へ相談することがすすめられます。

「たかが冷え」と軽視せず、日々の小さな不調を見逃さないことが、腰の健康を守る第一歩といえるでしょう。

#冷えからくる腰痛 #血行不良 #筋肉のこわばり #自律神経の乱れ #温めケア

2.まず知っておきたい“冷え腰痛”の来院目安と注意点

寒い日が続くと、「腰がズーンと重くてつらい」「朝起きたときに動きづらい」と感じる人も多いですよね。こうした“冷え腰痛”は、血行不良や筋肉のこわばりが原因といわれていますが、自己判断で放置すると悪化するケースもあるようです。そこで今回は、来院の目安と注意すべきポイントを整理しました。

■ こんなときは我慢せずに専門家へ相談を

冷えによる腰痛は多くの場合、温めたり軽いストレッチをすることでやわらぐとされています。しかし、痛みが数日以上続く、夜中に痛みで目が覚める、足にしびれを感じる──このような症状が出ている場合は、単なる「冷え」ではない可能性もあるといわれています。

特に、動かすたびに鋭い痛みが出る、発熱を伴う、安静時にも痛むなどのケースでは、腰椎や神経、内臓に関係する異常が隠れていることもあるそうです。

■ 冷え腰痛と似た症状に注意

「お風呂に入ると楽になる」タイプの腰痛は冷えが関係しているといわれていますが、温めても改善しない場合は別の原因が考えられます。椎間板ヘルニアや坐骨神経痛、婦人科系の不調なども似た症状を引き起こすことがあるため、早めの触診を受けることがすすめられています。

■ 自宅でできるセルフチェックのポイント

- 朝より夜のほうが腰が重くなる

- 腰や足先が冷たく感じる

- 入浴後は痛みがやわらぐ

- 同じ姿勢を続けると痛みが強まる

これらに複数当てはまる場合、冷えが関係している可能性があるといわれています。ただし、強い痛みやしびれがあるときは自己判断せず、専門家に相談することが安心です。

冷え腰痛は生活の工夫で軽くなることもありますが、放っておくと慢性化してしまうこともあります。無理せず、早めのケアを心がけましょう。

#冷え腰痛 #腰痛対策 #来院目安 #血行不良 #冷え性ケア

3.今すぐできるセルフ対処法(温め+血流改善)

冷えからくる腰痛に悩む人の多くが、「何かすぐにできることはないかな」と感じているのではないでしょうか。実は、日常のちょっとした工夫で腰の冷えをやわらげ、血流を良くするサポートができるといわれています。ここでは、自宅で手軽にできるセルフケアの方法を紹介します。

■ 入浴で体を芯から温める

湯船につかることは、最もシンプルで効果的な方法とされています。38〜40℃ほどのぬるめのお湯に10〜15分ゆっくりつかると、体の芯まで温まりやすく、血流が促されやすいといわれています。熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、逆に筋肉が緊張しやすくなるため注意が必要です。入浴後は水分補給を忘れずに行いましょう。

■ カイロや温熱シートで“腰まわり”を守る

外出時や仕事中に冷えを感じたときは、使い捨てカイロや温熱シートを腰やお腹まわりに貼るとよいとされています。特に仙骨(お尻の上の骨)部分を温めると、血行が良くなりやすいといわれています。肌に直接貼ると低温やけどのリスクがあるため、必ず衣服の上から使いましょう。

■ 軽いストレッチで筋肉をほぐす

冷えると筋肉が硬くなり、血流が滞りやすくなるといわれています。座ったままでもできる簡単なストレッチを取り入れると、腰まわりの筋肉がやわらぎ、血流改善につながるとされています。たとえば、椅子に座って背伸びをしたり、腰をゆっくり左右にひねったりする動作がおすすめです。

■ 食事と飲み物で内側から温める

体を内側から温めることも大切です。ショウガ・根菜類・味噌汁など、温かい食事を意識するとよいとされています。冷たい飲み物を避け、白湯やハーブティーをこまめにとるのもポイントです。

忙しい日でも、この4つのケアを取り入れるだけで腰まわりの血流が促されやすくなり、冷え腰痛の軽減が期待できるといわれています。無理のない範囲で、できることから少しずつ続けてみましょう。

#冷え腰痛 #血流改善 #温めケア #ストレッチ #冷え対策

4.日常生活で取り入れたい予防習慣

「冷えからくる腰痛は季節のせい」と思っていませんか?

実は、日々の生活習慣の中に“冷え”を招く原因が隠れていることが多いといわれています。ここでは、腰を冷やさず血流を保つために、今日から実践できる予防のコツを紹介します。

■ こまめな体温調整と服装の工夫

腰は冷えやすい部位のひとつです。寒い季節はもちろん、冷房の効いたオフィスでも、腹巻きや厚手のインナーなどで腰まわりを温める工夫が大切といわれています。特に下半身が冷えると全身の血流が滞りやすくなるため、足首・お尻・腰の3点を意識的に温めるのがポイントです。

■ 適度に体を動かして血流を促す

デスクワークや立ち仕事で長時間同じ姿勢が続くと、腰まわりの血流が悪くなりやすいといわれています。1時間に1回は立ち上がり、軽くストレッチをすることで、筋肉のこわばりを防ぐことができるそうです。特にふくらはぎや太ももを動かす軽い運動は、全身の血流を促す助けになるとされています。

■ 睡眠と食事で体を内側から温める

冷えは、睡眠不足や栄養の偏りでも悪化しやすいといわれています。寝不足が続くと自律神経のバランスが乱れ、体温調整機能が低下することがあるため、できるだけ規則正しい生活を意識しましょう。

また、ショウガ・にんじん・ごぼうなどの根菜や、温かいスープ・味噌汁を食事に取り入れると、体の内側から温まりやすいとされています。

■ 室温と湿度のバランスも意識

冬だけでなく、夏の冷房による冷えも注意が必要です。エアコンの温度設定は26〜28℃を目安にし、冷気が直接腰や足元に当たらないようにしましょう。加湿器を使って湿度を保つと、体の熱が逃げにくくなるともいわれています。

「腰を冷やさない生活」を意識することは、体全体のバランスを整える第一歩です。無理をせず、自分のペースで続けてみましょう。

#冷え腰痛 #予防習慣 #温活 #姿勢改善 #血流促進

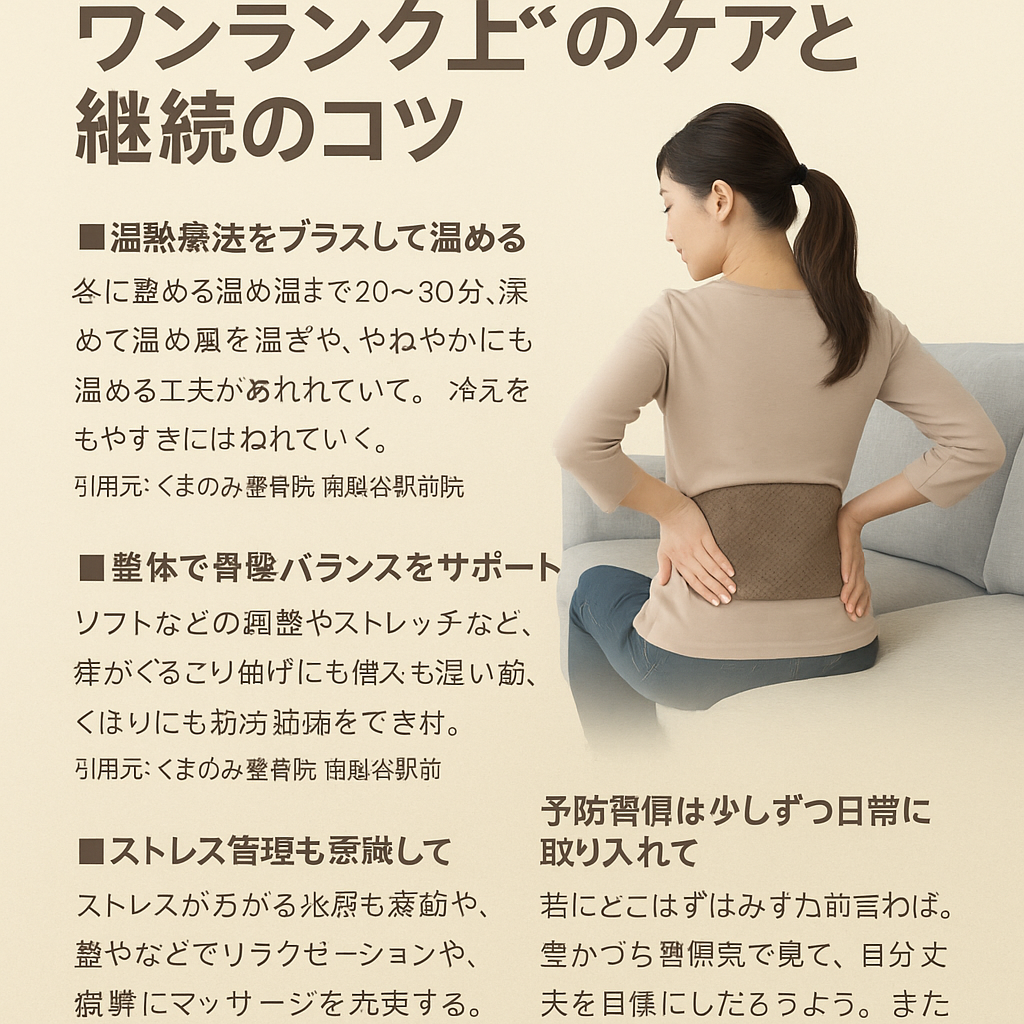

5.改善を後押しする“ワンランク上”のケアと継続のコツ

冷えからくる腰痛を軽くするには、日常の温めやストレッチに加えて、少し踏み込んだケアを取り入れることが効果的だといわれています。ただし、無理をする必要はありません。自分のペースで、できる範囲から始めることが大切です。ここでは、改善を後押しするワンランク上のケア方法と、続けるための工夫を紹介します。

■ 温熱療法をプラスして深部から温める

入浴やカイロだけでなく、温熱パッドや温熱シートなどを活用することで、より深い筋層までじんわり温めることができるといわれています。特に、腰の仙骨付近を温めると血流が促されやすいとされています。

また、岩盤浴や温泉などもリラックスしながら血行を整える方法のひとつとして人気があります。

■ 整体・整骨で体のバランスを整える

慢性的な冷え腰痛の場合、筋肉や骨盤の歪みが影響していることもあるといわれています。整体や整骨院での施術では、腰まわりの筋緊張をやわらげ、体のバランスを整えるサポートが期待できるとされています。

施術を受ける際は、「どんな動作で痛みが出やすいか」「日常生活で冷えるタイミング」などを伝えると、より自分に合った施術を提案してもらえるでしょう。

■ ストレスケアと自律神経の安定を意識

ストレスが続くと交感神経が優位になり、体が緊張して血流が滞りやすくなるといわれています。深呼吸や瞑想、ゆったりとした入浴などを取り入れて、心身をリラックスさせることが冷え対策にもつながるそうです。夜はスマートフォンを早めに手放し、照明を落とすなどの工夫もおすすめです。

■ 続けるコツは「無理せず小さく」

「続けられない」と感じたら、完璧を目指さず“小さな習慣化”から始めるのがコツです。

たとえば「寝る前に腰を温める」「朝に1分だけストレッチ」など、無理のない範囲で行うと、自然と生活に定着しやすくなるといわれています。

大切なのは「やらなきゃ」ではなく「気持ちいいから続けたい」と思えること。そうした積み重ねが、冷え腰痛の改善につながっていくと考えられています。

#冷え腰痛 #温熱ケア #整体 #ストレス対策 #習慣化