膝ついたら痛い方へ。なぜ「膝をつくと痛む」のか、可能性のある疾患・体のしくみ・セルフケア・いつ医療機関を受診すべきかを整理しました。正しい知識で、日常生活を楽にしましょう。

1.膝をつくと痛い…まずは「状況・痛み方」を整理しよう

膝をついた瞬間、「ズキッ」と痛みを感じた経験はありませんか?

同じ“膝の痛み”でも、どんな場面で痛むのかによって原因はまったく異なるといわれています。たとえば床掃除やストレッチ中、正座のときなど、膝にかかる負荷の方向や強さは違います。そのため、まずは「どんな状況で痛いのか」「どの部分が痛むのか」を整理しておくことが、改善の第一歩とされています(引用元:https://stemcells.jp/topics/膝をつくと痛い原因)。

膝をつく時/膝をついた後/正座・お祈りポーズで痛むなど、シーン別にチェック

膝をつく“瞬間”に痛い場合は、前方にある滑液包(関節を守るクッションのような袋)に炎症が起きている可能性があるといわれています。逆に「膝をついた後からズーンと痛む」「正座中に重だるい痛みが出る」場合は、関節の中で摩擦や炎症が起きているケースもあるそうです(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い)。

また、お祈りポーズや正座で膝の上部や内側が痛むときは、膝蓋腱炎や鵞足炎など、筋や腱の付着部に負担がかかっていることが考えられます。どの動作で、どんな痛み方をするのかを具体的にメモしておくと、来院時の説明にも役立つといわれています。

痛みの部位(膝前・側面・内側・外側・裏)を自分で確認するセルフチェックリスト

膝の痛みを感じる場所を軽く触ってみると、原因のヒントが見えてくることがあります。

- 前側が痛む → 滑液包炎・膝蓋腱炎の可能性

- 内側が痛む → 鵞足炎や半月板の損傷が関係することも

- 外側が痛む → 腸脛靭帯炎(ランナー膝)と呼ばれる炎症

- 裏側が重い → ベーカー嚢腫など、関節液の滞留が疑われるケースも

ただし、自己判断はあくまで目安です。長く続く痛みや腫れがある場合は、整形外科や接骨院で専門家による触診を受けたほうが良いとされています(引用元:https://ubie.app/lp/search/knee-pain-s2086)。

痛み以外のサイン(腫れ・熱感・クリック音・水が溜まるなど)

膝の痛みと同時に、「腫れている」「熱っぽい」「動かすとポキッと音がする」「水が溜まっている感じがする」といった症状がある場合は、関節内部に炎症が起きている可能性があるといわれています。

また、膝を曲げ伸ばししたときに引っかかるような違和感がある場合は、半月板や軟骨の損傷など、放置すると悪化しやすいケースもあるため注意が必要です。こうした変化は痛みよりも先に現れることもあるため、早めの相談がすすめられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/)。

#膝をついたら痛い

#膝痛セルフチェック

#正座で膝が痛い

#滑液包炎予防

#膝の腫れと熱感対策

2.膝をついたら痛い原因は?主な疾患・機序をわかりやすく解説

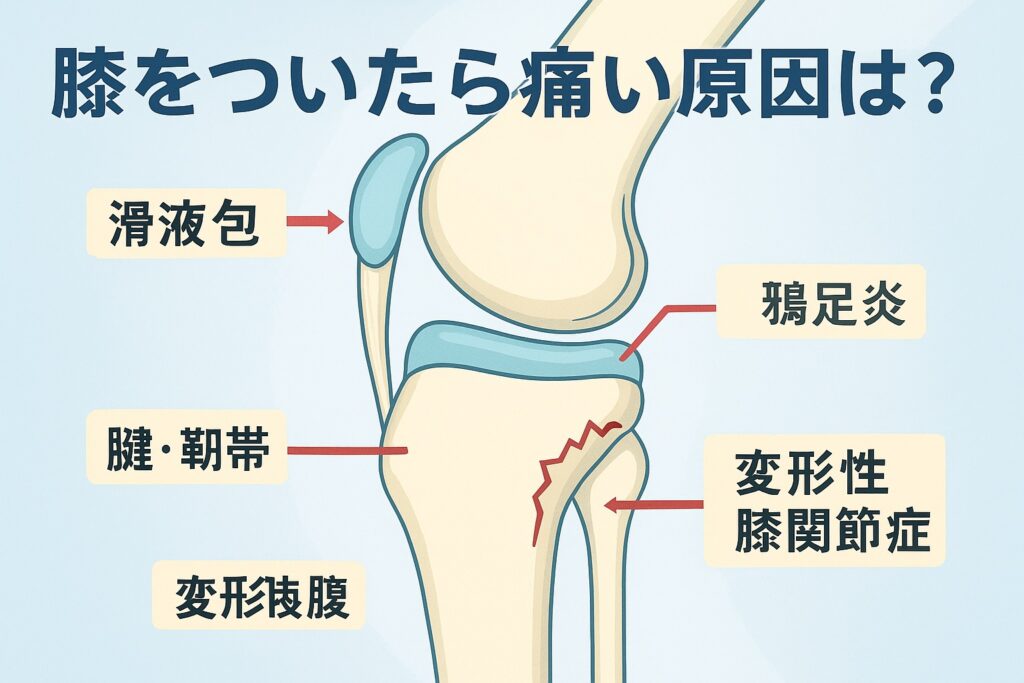

膝をつくと「ズキッ」と痛む場合、その原因はさまざまな組織に関係しているといわれています。膝関節は骨・筋肉・靭帯・滑液包などが複雑に組み合わさっており、どの部分に負担がかかっているかによって痛みの種類や位置が変わるそうです。ここでは、主な疾患や仕組みをわかりやすく整理します。

(引用元:https://stemcells.jp/topics/膝をつくと痛い原因、https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い、https://ubie.app/lp/search/knee-pain-s2086)

滑液包炎(膝前・圧迫で痛む)/腱・靭帯付着部炎(例:膝蓋腱炎)など

膝をついた瞬間に前側へ強い圧力がかかると、膝の前方にある「滑液包」というクッション状の袋が炎症を起こすことがあるといわれています。これを膝蓋前滑液包炎と呼び、床や地面に膝をつく動作で痛みが出やすいのが特徴です。

また、膝蓋骨(お皿の骨)とすねをつなぐ腱に炎症が起こる**膝蓋腱炎(ジャンパー膝)**も、膝前面の痛みの原因として知られています。スポーツや階段の昇降、しゃがみ動作などで悪化しやすいとされています。

(引用元:https://stemcells.jp/topics/膝をつくと痛い原因)

内側・外側・後方・前方で痛む場合の疾患(例:半月板損傷・鵞足炎・腸脛靭帯炎)

膝の内側が痛い場合は、鵞足炎と呼ばれる筋肉の付け根部分の炎症が関係することが多いといわれています。長時間の正座や階段の上り下りなどで負担が蓄積しやすい傾向があります。

外側の痛みは、ランナー膝(腸脛靭帯炎)がよく見られます。これは、太ももの外側の靭帯が骨と擦れて炎症を起こすもので、ランニングや自転車動作で痛みを感じることが多いそうです。

後方に痛みがある場合は、膝裏の袋状の部分に水がたまるベーカー嚢腫の可能性もあります。膝を曲げるたびに突っ張るような違和感が出やすいといわれています。

(引用元:https://ubie.app/lp/search/knee-pain-s2086、https://knee-joint.net/column/no26)

加齢・体重増・姿勢の悪さから起こる変形性膝関節症の可能性

「最近、膝をつくと痛いだけでなく歩くとズキズキする」という場合、変形性膝関節症が関係していることもあるようです。

加齢や体重増加によって軟骨がすり減り、骨同士がぶつかることで炎症を起こすと考えられています。また、姿勢の悪さやO脚傾向も膝の片側に負担をかけ、内側の痛みとして現れることがあるそうです。

初期では安静やストレッチで和らぐこともありますが、痛みが長引く場合は早めに整形外科などで検査を受けることがすすめられています。

(引用元:https://brand.taisho.co.jp/contents/naron/336)

筋力低下・筋硬直が膝への負担を増やす機序

膝を支える筋肉、特に太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)の筋力が落ちると、膝関節への衝撃が増えやすいといわれています。また、筋肉の硬さが残ることで膝の動きがスムーズにいかず、腱や靭帯に過度な張力がかかることもあります。

筋肉のバランスが崩れると、膝をついた時に関節がねじれたり、特定の部位だけに圧力が集中したりするため、痛みの原因になることもあるそうです。軽いストレッチや筋トレを日常的に取り入れることが、再発予防にもつながるといわれています。

(引用元:https://rebornclinic-osaka.com/knee-pain-muscl)

#膝ついたら痛い

#滑液包炎

#鵞足炎

#変形性膝関節症

#膝筋力低下対策

3.自宅でできる応急処置・セルフケアのポイント

膝をついた瞬間に痛みが出たとき、「とりあえず湿布を貼ればいいのかな?」と迷う方も多いかもしれません。実は、膝の痛みのタイプによって対処法は変わるといわれています。無理をして動かすと炎症が悪化することもあるため、まずは落ち着いて痛みの程度を確認することが大切です。ここでは、自宅でできる応急処置とセルフケアの基本をわかりやすく紹介します。

(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い、https://healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/stretch、https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/23404)

痛みが出た直後の「やってはいけないこと」「まずやるべきこと」

膝に痛みを感じた直後は、まず動かさずに冷やすことが基本とされています。特に、腫れや熱を伴っている場合は冷却(アイシング)を15〜20分ほど行い、膝を心臓より少し高くして安静を保つことがすすめられています。

逆に「無理にストレッチをする」「熱いお風呂で温める」「強く押して確認する」といった行動は炎症を悪化させる恐れがあるそうです。痛みが落ち着くまでは、できるだけ負担をかけずに過ごしましょう。

(引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/23404)

アイシング・安静・体重コントロール・筋ストレッチ(例:太もも・ふくらはぎ)

痛みがやや落ち着いたら、膝まわりの筋肉をほぐす軽いストレッチやマッサージを取り入れるとよいといわれています。太ももの前(大腿四頭筋)やふくらはぎ(腓腹筋)は膝関節を支える筋肉なので、柔軟性を保つことで膝への負担が減るそうです。

また、体重コントロールも大切なポイント。体重が1kg増えると膝に約3倍の負荷がかかるとも言われており、少しずつ食事や運動のバランスを整えることが予防につながると考えられています。

(引用元:https://healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/stretch)

日常生活で気をつけたい「膝をつく機会」「正座・立膝・お祈りポーズ」などの負担軽減策

日常の中で膝をつく動作は意外と多く、掃除や家事、礼拝の姿勢などがきっかけになる場合があります。そのため、膝をつくときにはタオルやクッションを敷く、床に直接体重をかけないよう片膝立ちを工夫するなど、簡単な対策が有効といわれています。

正座を長時間続けるのも、膝前部の圧迫を強める要因です。必要な場合は途中で姿勢を変えたり、軽く脚を伸ばす時間を作ると良いでしょう。

(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い)

セルフチェックフロー(痛みが引かない/膝を曲げられない/腫れがあるなど → 来院目安)

セルフケアを行っても「痛みが3日以上続く」「膝を曲げ伸ばしできない」「腫れや熱が強い」「膝の形が変わって見える」場合は、専門機関への来院がすすめられています。

軽症のうちに整骨院や整形外科で検査を受けることで、長引く痛みを防げる可能性があるそうです。特に水が溜まっているような感覚があるときは、早めに相談すると安心です。

(引用元:https://ubie.app/lp/search/knee-pain-s2086)

#膝をついたら痛い

#膝セルフケア

#膝アイシング

#膝の負担軽減

#膝痛チェックリスト

4.専門医・整形外科受診のタイミングと治療オプション

膝をついたときに痛みを感じたとしても、「少し休めば良くなるかな」と様子を見る人は多いでしょう。

しかし、症状の出方によっては放置すると悪化する場合もあるといわれています。ここでは、整形外科を受診すべきタイミングと、医療機関で行われる主な検査・施術の流れについて紹介します。

(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い、https://stemcells.jp/topics/膝をつくと痛い原因、https://ubie.app/lp/search/knee-pain-s2086)

「膝をついたら痛い」けど様子見で良い?/早めに診てもらったほうがいいケース

軽い違和感や一時的な痛みであれば、数日安静にして様子を見ることもありますが、痛みが続く・膝を曲げ伸ばしできない・腫れや熱が出ている場合は、できるだけ早めの来院がすすめられています。

特に「膝に水が溜まったように感じる」「階段の上り下りがつらい」「寝ているときもズキズキする」などの症状がある場合、関節や靭帯に炎症が起きている可能性があるといわれています。

我慢して動かし続けると、周囲の筋肉まで硬直し、回復に時間がかかることもあるため、早めの相談が安心です。

(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い)

整形外科・スポーツ整形・リハビリテーション科で行われる検査(問診・触診・レントゲン・MRI)

整形外科では、まず問診と触診によって痛みの位置・動かし方・腫れの程度を確認します。その後、必要に応じてレントゲン検査で骨の異常を確認し、MRI検査で軟骨や靭帯、半月板などの軟部組織の状態を調べることがあるといわれています。

スポーツ整形やリハビリテーション科では、運動動作や歩行姿勢を細かく分析し、膝にかかる負担の原因を特定するケースもあります。これにより、再発を防ぐためのトレーニングメニューを立てることも可能です。

(引用元:https://knee-joint.net/column/no26)

保存療法(物理療法・リハビリ・装具)・手術・再生医療(幹細胞・PRP)などの選択肢

痛みの程度や原因によって、施術の内容は変わります。

一般的にはまず保存療法が行われるといわれており、温熱療法・電気療法・ストレッチや筋力トレーニングなどで膝の可動域を整えていきます。

必要に応じて、装具やサポーターの使用、ヒアルロン酸注入などの補助療法を組み合わせることもあります。

重症化している場合は、関節鏡手術や、最近注目されているPRP(多血小板血漿)療法や幹細胞再生医療など、体への負担を抑えた選択肢が提案されることもあるといわれています。

(引用元:https://stemcells.jp/topics/膝をつくと痛い原因)

来院時に持っていきたい情報(いつから/どういう動作で/痛みの変化)

来院時には、医師や施術者に症状を正確に伝えるために、以下のような情報をメモしておくと役立ちます。

- 痛みが出始めた時期(例:1週間前から)

- 痛みを感じる動作や姿勢(例:正座・階段・膝をついた瞬間など)

- 痛みの程度や変化(例:朝より夜が痛い/動くとズキズキ)

- 既往歴や使用中のサポーター・湿布の有無

これらを整理して伝えることで、検査がスムーズに進み、より正確な施術方針が立てやすいといわれています。

(引用元:https://ubie.app/lp/search/knee-pain-s2086)

#膝をついたら痛い

#整形外科受診目安

#膝MRI検査

#再生医療PRP

#膝痛保存療法

5.再発を防ぐために。膝をつく・動かす日常でできる予防策

膝をついたときの痛みが一度落ち着いても、「また同じところが痛くなった」というケースは少なくないと言われています。再発を防ぐためには、筋肉のバランスを整え、膝にかかる負担を減らす工夫が欠かせません。ここでは、毎日の生活で意識できる予防のポイントを紹介します。

(引用元:https://healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/stretch、https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い)

膝周り(大腿四頭筋・ハムストリングス・ふくらはぎ)の筋トレ&ストレッチ習慣化

膝を支えているのは、骨や靭帯だけではなく周囲の筋肉です。特に太ももの前にある大腿四頭筋、裏側のハムストリングス、そして**ふくらはぎ(腓腹筋)**の柔軟性と筋力を保つことが、膝の安定につながるといわれています。

無理のない範囲で、

- 椅子に座って片脚をゆっくり伸ばす「レッグエクステンション」

- 仰向けで脚を上げる「ストレートレッグレイズ」

- 立位で行うふくらはぎのストレッチ

といった動きを1日5〜10分行うだけでも、膝関節のサポート力を高められると考えられています。

(引用元:https://healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/stretch)

膝にかかる負担を減らす生活習慣(体重管理・姿勢改善・正座・膝立ち回避)

体重の増加は膝に直接負担をかける要因です。体重が1kg増えると、歩行時には膝に約3〜4kgの負荷がかかるとも言われています。そのため、バランスの良い食事と軽い運動の習慣化が重要です。

また、猫背や反り腰などの姿勢も膝への圧力バランスを崩す原因になることがあります。立ち姿勢やデスクワーク中の座り方を意識してみるだけでも、膝への負担を減らせると言われています。

さらに、正座や膝立ちなど膝を強く曲げる姿勢は長時間続けないようにしましょう。必要な場面では、クッションを使うなど小さな工夫が効果的です。

(引用元:https://starter-kit.jp/article/knee-lifestyle)

膝をつく場面での工夫(クッション使用・膝パッド・床への荷重を減らす工夫)

膝をつく作業や習慣が多い人は、予防的なサポートアイテムを使うとよいとされています。たとえば、

- 掃除や園芸作業時に厚手のクッションや膝パッドを使用する

- 床に直接体重をかけず、片膝を立てる姿勢に変える

- 作業時間を分けて短くする

といった工夫を取り入れることで、滑液包や関節への圧迫を軽減できるといわれています。

膝の前面に痛みを感じやすい方ほど、この「負担の分散」が再発防止につながります。

(引用元:https://step-kisarazu.com/blog/膝ついたら痛い)

「もしまた痛みがぶり返したら」セルフモニターチェックと早期対応の流れ

再び膝がズキッと痛んだときは、「前回より強いか」「腫れがあるか」「動かすと音がするか」などを確認しましょう。痛みが軽ければ冷却と安静で様子を見ることもありますが、3日以上続く場合や熱感・腫れが強い場合は専門家への来院がすすめられています。

早い段階で施術を受けることで、慢性化や周囲の筋肉の硬直を防ぎやすくなるといわれています。無理に我慢せず、自分の体のサインを早めにキャッチすることが再発予防の第一歩です。

(引用元:https://ubie.app/lp/search/knee-pain-s2086)

#膝痛予防

#膝ストレッチ

#体重管理

#膝パッド活用

#再発防止ケア