膝サポータースポーツ用の選び方から装着方法、使うべきタイミングまでを理学療法士視点でわかりやすく解説します。運動中の膝のブレや痛みが気になる方に向けた“安心して動ける膝まわりづくり”をサポートします。

1.膝サポーターをスポーツで使う理由と効果

スポーツで膝にかかる負荷とは?

スポーツ中の膝は、日常生活では想像できないほどの力を受けています。特にランニングやジャンプ、方向転換を伴う競技では、膝関節には体重の3〜7倍もの負荷が一瞬でかかると言われています(引用元:https://bauerfeind.p-supply.co.jp/magazine/effects-of-knee-supports/)。この繰り返しによって、膝の軟骨や靭帯、半月板に微細なストレスが蓄積し、痛みや炎症、違和感の原因になることもあるようです。

たとえばバスケットボールやサッカーのように「切り返し動作」が多いスポーツでは、膝の内側や外側に強いねじれの力が加わります。その結果、前十字靭帯や内側側副靭帯への負担が増えることが知られています。こうした負荷を長期間放置すると、疲労の蓄積によってパフォーマンスの低下やケガのリスクが高まる可能性があるとも言われています。

膝サポーターが果たす役割(安定化・保温・安心感)

膝サポーターは、膝関節まわりの筋肉や靭帯を“外側から支える”役割を果たします。運動時のグラつきを軽減し、関節の動きを一定範囲に保つことで、ケガの再発防止に役立つと考えられています(引用元:https://bauerfeind.p-supply.co.jp/magazine/effects-of-knee-supports/)。また、適度な圧迫によって筋肉のブレが抑えられ、動作の安定性が高まるとも言われています。

さらに、膝周囲を温めることで血行を促し、筋肉の柔軟性を保つ効果も期待されています。冷えやすい冬季や冷房下での練習では、保温機能がパフォーマンス維持につながるケースもあります。

心理的な安心感も重要なポイントです。「サポーターをつけているから大丈夫」という感覚が、無意識の不安を減らし、動作をスムーズにするといった声も少なくありません。

実際の効果と限界(メリット・デメリット)

膝サポーターの効果としては、①膝の安定性を高めて動作をサポートする、②痛みや違和感の軽減、③冷え防止、④再発予防などが挙げられます(引用元:https://setoseikei.com/2025/02/20/do-knee-supporters-work/)。一方で、サポーターだけで根本的な改善につながるとは限らないとも言われています。

過度に頼りすぎると、自分の筋力やバランス感覚が低下するリスクも指摘されています。そのため、使い方としては「補助」として活用し、並行して太もも前面(大腿四頭筋)やお尻の筋肉を鍛えることが推奨されています。

また、サイズが合わないまま使うと、血流を妨げたり皮膚トラブルを起こす場合もあるため、購入時のフィッティングが重要です。正しい知識と使い方を身につけて、サポーターを“味方”にすることが大切だと考えられています。

#膝サポーター #スポーツ膝痛予防 #関節安定化 #ランニングケア #ケガ防止

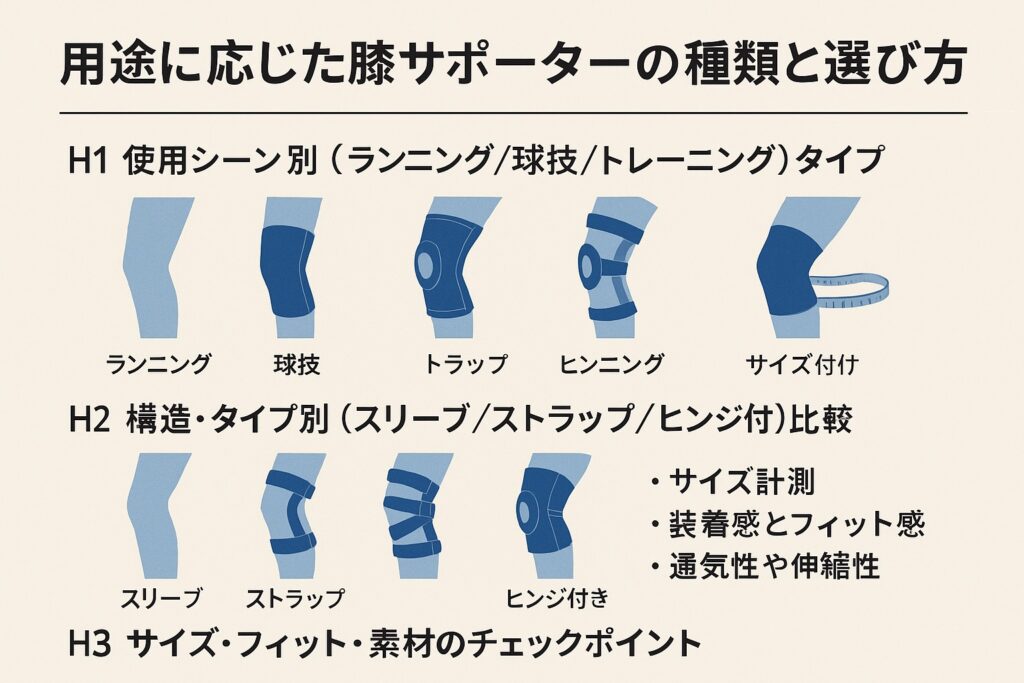

2.用途に応じた膝サポーターの種類と選び方

使用シーン別(ランニング/球技/トレーニング)タイプ

膝サポーターを選ぶ際は、まず「どんなスポーツで使うか」を意識すると選びやすいと言われています。たとえばランニングやジョギングでは、膝の動きを妨げず軽量で通気性の高い薄型タイプが人気です。関節のズレや筋肉のブレを抑えるサポート力を備えながら、装着感が軽いものが多い傾向にあります。

一方でバスケットボールやサッカーなどの球技では、ジャンプや急な方向転換が多いため、膝の安定性を高めるミドルサポートタイプが向いているとされています(引用元:https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/media/68916279861f89513c002a62/)。

また、筋トレやトレーニングでは、膝をしっかり支える圧迫感のあるタイプや、スクワット時の安定感を重視したストラップ式もおすすめとされています。種目によって動き方が異なるため、「軽さ」「安定感」「柔軟性」のどれを重視するかを考えることがポイントです。

構造・タイプ別(スリーブ/ストラップ/ヒンジ付き)比較

膝サポーターは構造によっても特徴が異なります。一般的にスリーブタイプは、筒状で装着が簡単、日常使いから軽運動まで幅広く対応できるタイプです。薄くて通気性が良く、ランナーにも人気があります。

ストラップタイプは、面ファスナーで締め具合を調整できるのが特徴です。ジャンプ系や球技など、部分的に強いサポートが必要な場面で使いやすいとされています。

そしてヒンジ付きタイプは、金属や樹脂の支柱が側面にあり、関節の動きを安定させる構造です。特に膝のケガ後のリハビリや再発防止に役立つことが多いとされています(引用元:https://harenohi-seikotsu.com/%E8%86%9D%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%BF/%E8%86%9D%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%80%80%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/%E8%86%9D%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%BF%E8%A7%A3%E6%B6%88%EF%BC%81%E6%95%B4%E9%AA%A8%E9%99%A2%E9%99%A2%E9%95%B7%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%81%B8/)。

それぞれのタイプには長所と短所があり、目的や使用時間に合わせて選ぶことが大切だと言われています。

サイズ・フィット・素材のチェックポイント

どんなに高機能なサポーターでも、サイズが合っていなければ効果を十分に発揮できないと言われています。メーカーによってサイズ基準が異なるため、事前に膝周囲の周径を測り、実際に試着して確認するのが理想です。

また、素材選びも重要です。通気性の高いメッシュ素材は汗をかきやすいスポーツ向けで、肌にやさしいコットン混や抗菌素材は長時間装着する人に適しています。伸縮性が高いものほど動きやすい一方で、サポート力はやや控えめな傾向にあります。

最終的には、「動かしやすさ」と「安定感」のバランスを意識し、自分の膝と相性の良いタイプを選ぶことが快適な運動につながると言われています。

#膝サポーター #スポーツ用品 #ランニングケア #球技サポート #フィット感

3.スポーツ時の正しい装着・使い方&注意点

着用手順とポイント(ズレない・圧迫しすぎない)

膝サポーターを正しく使うためには、まず「位置」と「圧迫感」のバランスが大切と言われています。装着の際は、膝のお皿(膝蓋骨)の位置をしっかり確認し、サポーターの中央部分がその真上にくるよう合わせます。そのうえで、締めすぎず、ゆるすぎない状態に調整します。ズレ防止のために、立った状態で膝を軽く曲げ、フィット感を確認するのがポイントです。

また、運動中にズレてくる場合は、汗による滑りやサイズの不一致が原因のこともあります。その場合は、通気性の高い素材やシリコン付きのズレ防止タイプを選ぶと良いとされています。圧迫が強すぎると血行を妨げるおそれもあるため、「適度な圧」で支える感覚を意識しましょう。

使うべき/避けるべきタイミング

膝サポーターは、「痛みを感じる前」よりも「違和感を覚えたとき」や「負担がかかる練習時」に使うのが効果的とされています。たとえば、ランニングの後半や、長時間の練習で膝に疲労が溜まりやすいときに着用すると、安定感を保ちやすいと言われています。

一方で、まったく痛みがない状態での常時使用は、筋肉がサポーターに頼りすぎてしまうこともあるため注意が必要です。休養日や軽いウォーキングでは外すなど、オン・オフをつけて使用することが推奨されています。

また、濡れた状態や就寝中の着用は、蒸れや皮膚トラブルの原因になるおそれがあるとされており、避けたほうが良いと言われています。

装着時の注意点(長時間/寝るとき/筋力低下リスク)

膝サポーターは便利なアイテムですが、使い方を誤ると逆効果になる場合もあるようです。特に長時間の装着や寝ている間の使用は、血流が滞ったり、皮膚がかぶれるリスクがあると指摘されています(引用元:https://setoseikei.com/2025/02/20/do-knee-supporters-work/)。

また、「常にサポーターをつけていると膝まわりの筋肉が働きにくくなる」とも言われています。膝を守る大腿四頭筋やハムストリングスなどの筋肉が弱ると、かえって関節に負担がかかることもあるため、筋トレやストレッチと併用することが大切です。

つまり、サポーターは“補助”として使い、使い続けることが目的にならないよう注意が必要です。正しい知識を持って、状況に応じた使い方を意識することが、膝の健康を保つ第一歩だと考えられています。

#膝サポーター #正しい装着方法 #スポーツ膝ケア #ケガ予防 #筋力バランス

4.競技・目的別おすすめの膝サポーター実例

ランニング・ジョギング向けの薄軽タイプ

ランニングやジョギングを日課にしている人に人気なのが、軽量で通気性に優れた“薄軽タイプ”の膝サポーターです。長時間の運動でもムレにくく、膝の動きを妨げにくい構造になっているものが多いと言われています。特に、伸縮性のあるニット素材やメッシュ構造のタイプは、快適なフィット感と自然な動きを両立しやすいとされています。

BBM Japanの記事でも、ランナーには「軽量・通気・ズレにくい」の3拍子が重要と紹介されており(引用元:https://www.bbm-japan.com/article/detail/1765)、過度な締めつけを避けつつ膝の安定感をサポートするデザインが推奨されています。膝に痛みを感じる前の“予防的サポート”としても活用されることが多く、初心者ランナーにも取り入れやすいタイプです。

球技(バスケ・バレーボール・サッカー)向けの固定力重視タイプ

球技では、ジャンプや方向転換など膝への負担が大きくなるため、固定力の高いタイプが適していると言われています。特にヒンジ付きやストラップ式のサポーターは、横方向のブレを抑え、関節の動きを安定させる役割を果たすとされています。

スーパースポーツゼビオの特集では、「衝撃吸収パッド」や「クロスストラップ構造」が搭載されたタイプが紹介されており(引用元:https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/media/68916279861f89513c002a62/)、バスケットボール・バレーボール・サッカーといった動きの激しい競技に適しているとされています。

これらは試合中のパフォーマンスを安定させるだけでなく、着地や切り返し時の不安感を軽減し、安心してプレーに集中できるというメリットもあります。

リハビリ・怪我予防目的で使いたいタイプ

リハビリ期や怪我の再発予防を目的に使う場合は、支柱付き・圧迫調整可能なタイプが選ばれる傾向にあります。膝の可動域を制限しすぎず、必要な安定感だけを補助する設計が特徴とされています。

たとえば、医療用に近いサポート力を持ちながら、日常生活でも違和感なく使えるモデルが増えており、膝周りの筋肉をサポートしながら動作の不安を軽減する効果が期待されています。

こうしたタイプは、競技復帰を目指すアスリートだけでなく、膝に不安を抱える一般の方にも人気があります。日常動作の中でも膝を保護しながら、筋力の回復を妨げないバランスが取れている点がポイントです。

#膝サポーター #スポーツ用サポーター #ランナーケア #球技用サポート #リハビリサポート

5.膝サポーターに頼りすぎないために知っておきたいこと

サポーターだけでは膝の状態は改善しない

膝サポーターは確かに便利なアイテムですが、あくまで「補助的なサポート」にすぎないと言われています。サポーターをつけることで一時的に痛みや不安感が軽減されても、膝の根本的な状態が改善されるわけではありません。特に、関節を安定させるために必要な筋力やバランス感覚は、外部からのサポートだけでは養われないと考えられています。

「つけていれば安心」と思い続けると、かえって筋肉を使う機会が減り、支える力が弱まる可能性もあるため注意が必要です。医療・リハビリ分野では「サポーターは補助的に使いながら、運動や生活習慣の見直しを組み合わせることが大切」と指摘されています。

筋力・フォーム・ストレッチなどとの組み合わせが重要

膝を安定させるためには、サポーターと併せて“体づくり”を行うことがポイントです。特に太ももの前側(大腿四頭筋)やお尻の筋肉(中臀筋)を鍛えることで、膝への負担を減らせると言われています。

さらに、フォームの見直しも欠かせません。ランニングやスクワットなどで膝が内側に入る癖があると、関節にねじれが生じやすくなります。鏡の前で動作をチェックしたり、専門家にフォームを確認してもらうことも有効です。

また、ストレッチも忘れてはいけません。太ももやふくらはぎの筋肉が硬いと、膝への負荷が増しやすくなるため、運動前後のケアとして習慣化するのがおすすめです。

サポーター使用後もチェックしたい膝のセルフケア

サポーターを外した後は、膝の状態を観察することも大切です。皮膚の赤みやむくみ、熱感がないかを確認し、違和感が続く場合は一度使用を控えるようにしましょう。また、冷却や軽いストレッチを取り入れることで、関節まわりの血行を促し、疲労の回復を助けると言われています。

さらに、定期的に膝の可動域をチェックしておくと、自分の膝がどの程度動かせているのかを把握しやすくなります。日常的に膝を意識し、「サポーターに頼らず自分の筋肉で支える」意識を持つことが、長期的な改善への近道だと考えられています。

#膝サポーター #セルフケア #筋力トレーニング #膝ストレッチ #フォーム改善