「すねがつる 伸ばし方」では、突然の“すねのけいれん”に対する正しいストレッチ方法(前脛骨筋を中心に)と、再発を防ぐ生活習慣・予防ルーチンをわかりやすく解説します。

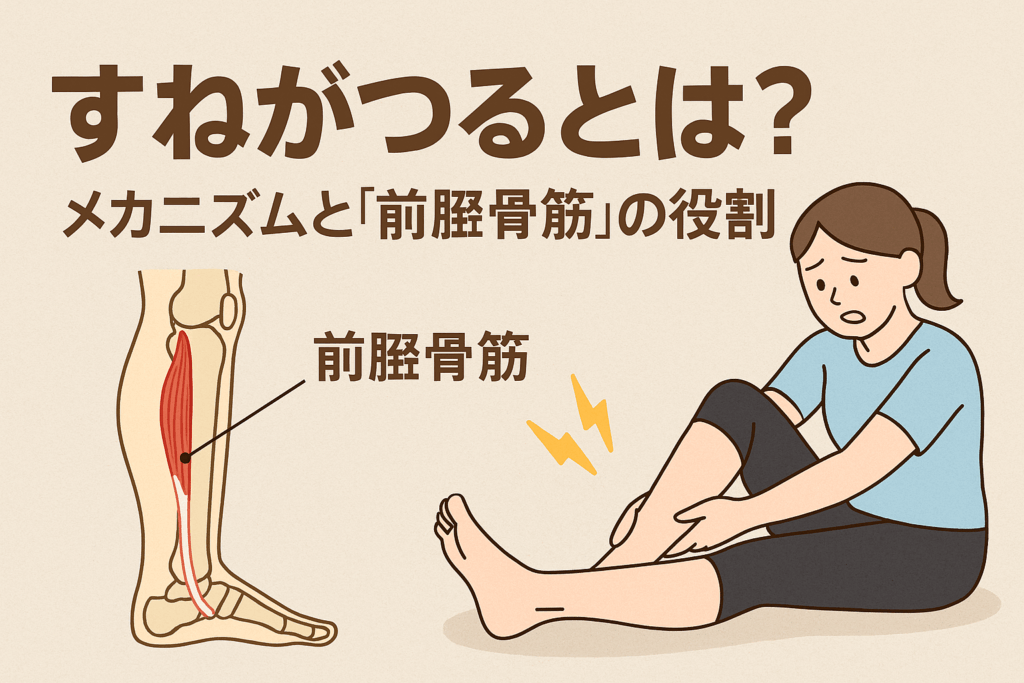

1.すねがつるとは?–メカニズムと「前脛骨筋」の役割

「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」ってどこ?役割と構造

「すね(脛骨の前側)」にズキッとした収縮・けいれんを感じたこと、ありませんか?実はこの部分にある 前脛骨筋 という筋肉が、その“つる”現象の主役と言われています。体のバランスを保ったり、つま先を上げたりする時に働く筋肉で、足首の前側〜母趾(親指)側へ走る腱を通じて付着している構造です。

立って歩く・階段を上る・足を持ち上げるときなど、この筋肉が無意識にフル稼働しているため、疲労がたまりやすい部分とも言われています。

なぜ「すねがつる(けいれん)」のか?主な原因3つ

「急にすねがつってしまった…」という経験は、決して珍しいことではありません。実際、すねがつる原因としては、以下のような要因が多く指摘されています。

- 筋肉の疲労や過剰な使用

長時間歩いたり・階段を多く使ったり・足首を頻繁に動かしたりすることで、前脛骨筋が酷使され、けいれんを起こしやすくなると言われています。 - 水分やミネラル不足・血流低下(冷えなど)

汗をかいた後の水分補給が不十分だったり、カルシウム・マグネシウム・カリウムなどのミネラルが不足していたり、また体が冷えて血流が悪くなると、筋肉が収縮しやすい状態になるそうです。 - 姿勢・足首・重心のバランスの乱れ

例えばハイヒールをよく履く方、立ち仕事で足首を動かさない時間が長い方、足首の動きが硬い方などは、前脛骨筋に過度な負担がかかり「すねがつる」傾向が強いとされています。

これらの原因が重なることで、前脛骨筋が「縮んだ状態」から急に“バチン”とけいれんするような反応を起こしてしまうわけです。筋肉側だけでなく、体全体のバランス・環境・習慣も影響していると言われています。

#すねがつる原因

#前脛骨筋の働き

#筋肉けいれんの仕組み

#冷えと血流低下対策

#足の疲労ケア

2.つった時の即効ストレッチ/応急ケア

まず焦らず・落ち着いて「前脛骨筋」をゆっくり伸ばす

「すねがつった!」と感じた時、まずは“慌てずに動ける範囲で動かす”ことが最も大切だといわれています。急に無理に足を引っぱったり、強く伸ばしたりすると、筋肉や神経に余計な負担がかかる可能性があるからです。

少し膝を曲げて座るか、安定した椅子に腰掛け、つった方の足を前に出して、足首を手前(=足の甲を手でつかんで体側へ引く)方向にゆっくり倒してみましょう。これにより、すね前側にある「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」がじわっと伸びる感覚を得られることが多いと言われています。

ポイントは「呼吸を止めず」「軽く痛気持ちいい範囲」で行うこと。そして、筋肉が緊張して動かしづらい状態の時は、深呼吸を数回行ってからストレッチに移る方がリラックスしやすいとされています。

椅子・床・立位それぞれでできる応急ストレッチ3選

ここでは、つった直後でも比較的安全にできる3つのストレッチをご紹介します。どれも“痛みを感じすぎない程度にゆっくり”がキモです。

- 椅子に座って足を前に出すストレッチ

椅子に浅く座り、片足を前に出して足の甲を床に軽くつけます。手で足先を体側に引き、すね前側が伸びるのを感じたらそのまま数秒キープ。膝を軽く曲げてもOKです。 - 床に座って足首・つま先を掴む方法

床またはマットの上に座り、つった方の足を伸ばして、足首または足の甲を手で掴んでゆっくり体の方向へ引きます。すね前面の筋肉がじわっと伸びるのを確認しましょう。 - 立位での軽い足首背屈ストレッチ

壁や椅子などを支えにして立ち、片足を少し後ろに下げて、つま先を床につけた状態でゆっくり体重を前に移します。足首を背屈(つま先を自分側に向ける)させて、すね前側の筋肉を伸ばす意識で。膝や足首に痛みがあるときは無理をせず椅子版などに切り替えると安心です。

これらはいずれも、勢いをつけず、呼吸を止めずに行うことが共通のポイントです。また、すねがつった直後は温める・軽くマッサージすることで血流を促すことも効果的だと言われています。

#すねがつる #前脛骨筋ストレッチ #応急ケア #足のけいれん対処 #軽いストレッチ

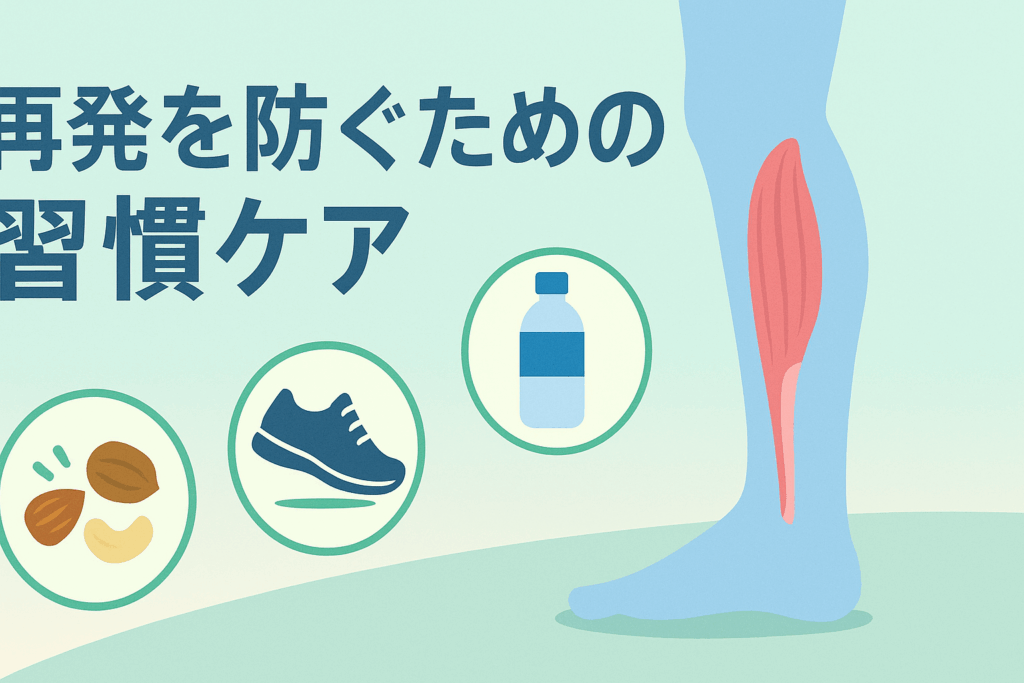

3.再発を防ぐための習慣ケア

日常に取り入れたい「すねがつる 伸ばし方」習慣3つ

「すねがつる 伸ばし方」を知ったら、次は“つらない体”にする習慣づくりが重要です。まずは、水分・ミネラルの補給、冷え対策、適度な運動・ストレッチという3つのポイントを押さえておきましょう。

1つめ、水分およびミネラル補給について。私たちの体内では、カルシウム・マグネシウム・カリウムといった電解質が筋肉と神経の動きをきちんと保つ役割を担っていると言われています。

2つめ、体を冷やさないこと。筋肉が冷えて血流が滞ると、すねの筋肉にも負担がかかりやすいと言われており、特に寝る前やエアコンの効いた室内では注意が必要です。

3つめ、適度な運動&ストレッチ。例えば毎日ちょっと歩く、立ち仕事の合間にふくらはぎ・すねを軽く伸ばす時間を設けると、“すねがつる”リスクを抑えやすいと考えられています。

就寝前&朝起きてすぐにできるルーチン

「夜中にすねがつって目が覚める…」という方も少なくありません。そんな時には、寝る前と起床直後に次のような習慣を取り入れておくと安心です。

- 寝る前にコップ1杯の水を摂り、軽く足首・すね前側(前脛骨筋)を手でつま先を引くストレッチを。これにより血行促進&ミネラル補給の両方が期待できます。

- 起きてすぐ、ベッドの脇などで立ち、片足を少し前に出して足首を体側に引き、すね前面を伸ばす動きを1分ほど。無理なく、軽く呼吸を整えながら行いましょう。

このように“寝る前→朝”という時間帯にルーチンを組んでおくと、つりやすい体の状態を和らげる手助けになると考えられています。

日常生活で意識したい“つりづらい体”のためのケア

習慣化の観点から見て、次のような工夫も役立つでしょう。

- 立ちっぱなし・座りっぱなしの時間が長い場合は、30分に一度足首を回す・つま先を上げる動きを。これが血流&筋の緊張緩和につながると言われています。

- 食事の中でナッツ類・緑黄色野菜・乳製品など、ミネラル豊富な食材を意識的に取り入れる。これらは“すねがつる”頻度を減らす助けになる可能性があります。

- 冷えやすい季節・部屋では、足元を温める・厚手の靴下を履く・冷房の風が直接当たらないように工夫する。このような“体を冷やさない”小さな習慣が、筋肉をつりづらくする土台になるとみられています。

#すねがつる習慣ケア #前脛骨筋ストレッチ #水分ミネラル補給 #足の冷え対策 #日常運動ルーチン

4.こんな時は“いつもと違う”かも–来院したほうがいいケース

頻度・痛みのパターンが「いつもと違う」場合

「またすねがつっちゃった…」と感じること、少なくないですよね。でも、つりが何度も続く・痛みが強い・回復が遅いといった時は、ただの筋疲労とは別の要因が関与している可能性があると言われています。例えば、明らかな原因がないにもかかわらず夜中に頻繁にすねがつったり、片側ばかりつる場合などは注意サインだと言われています。

こういう時、「少し様子を見よう」では済まない場合があるため、まずは自分の体の状態を振り返って、“いつもと違う”かどうかをチェックしておくと安心です。

しびれ・むくみ・既往症…周囲の症状も見逃さないで

すねがつる症状だけで終わるならセルフケアで十分と言われることも多いですが、以下のような付随症状が出ていると病的な背景が潜んでいる可能性が高まると言われています:

- 足にしびれや感覚の変化がある

- 足がむくんでいたり、静脈が浮き上がるように見える

- 糖尿病・肝疾患・腎機能低下などの既往がある

このような状態では、筋肉だけが原因とは限らず、“神経・血管・代謝”の異変がすねのつりを誘発している可能性があるため、整形外科・内科・血管外科などの専門窓口で相談することがすすめられます。

いつ“来院”を検討すべき?チェックリスト形式で

以下の項目に【ひとつでも】当てはまるなら、「いつもと違うすねのつり」として専門家へ相談を検討する目安です:

- つる頻度が週に数回以上/休んでも改善しづらい

- 片足だけまたは交互ではなく片側に偏ってつる

- つった後に筋力低下・しびれ・持続する痛みがある

- 既往症(例:糖尿病・肝疾患・腎疾患)がある、または最近血糖や血圧の数値が気になる

- 足のむくみ・静脈の浮き上がり・色の変化など視覚的な変化がある

上記のような特徴がある場合、「つったからストレッチで終わり」ではなく、早めに“原因を明らかにする”ためにも来院を検討すると安心と言われています。

すねがつるという現象は多くの場合、セルフケアで十分対応できると言われていますが、“少し違和感を感じた時”こそ、ただの疲労として見過ごさず、体のサインとして丁寧に向き合うことが大切です。生活習慣を整えると同時に、体の働きがいつもと違うと感じたら、無理せず専門家に相談しましょう。

#すねがつるサイン #前脛骨筋のけいれん #頻回けいれん注意 #足のむくみしびれ #来院検討目安

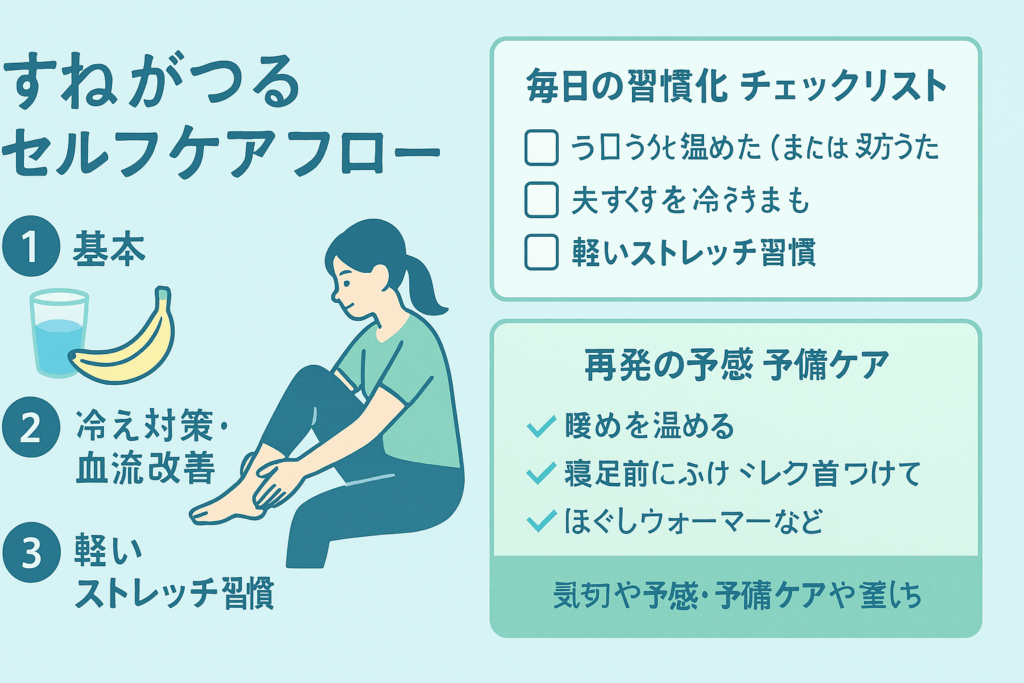

5.まとめ+チェックリスト付きセルフケアフロー

「すねがつる 伸ばし方」に関連したケアを一通り見てきましたが、ここで 再発を防ぐための/セルフケアフロー を整理しておきましょう。普段から「この順番でこれだけはやっておこう」という流れを持つことで、いざというときにも慌てず対応できるようになると言われています。

ステップ1:今すぐできる “3つの基本”

- 水分+ミネラル補給:汗をかいたあとや長時間立ちっぱなしのあとには、コップ一杯の水+ミネラル(例えばバナナやナッツ類)を意識しましょう。電解質のバランスが崩れると、すね(前脛骨筋)がつるリスクが高まると言われています。

- 冷え対策/血流改善:足元を冷やさない、室内の冷房に直接当たらない、入浴や足湯で下半身を温める…こうした習慣が「すねがつる」を起こしづらくすると考えられています。

- 軽いストレッチ習慣:夜寝る前/朝起きてすぐに、前脛骨筋を中心とした軽めのストレッチを1~2分行うことで、筋肉の緊張が和らぎやすいと言われています。

ステップ2:毎日の習慣化チェックリスト

以下の項目を “毎日/就寝前/起床直後” の3つのタイミングでチェックすると、習慣化が進みやすくなります。

- コップ1杯の水(またはミネラル補給)を摂った

- 足首・すね前側(前脛骨筋)を軽く伸ばした(椅子/床/立位いずれか)

- 足元を冷えから守った(靴下+足湯or入浴+冷房対策)

- 長時間同じ姿勢が続いたら、30分以内に足首回し・つま先上げを行った

- 最近「片側だけ」「頻度が増えてきた」と感じた記憶がないか振り返った

このチェックリストを毎日、簡単に“○/×”で埋めるだけでも、「あ、今日は水分少なかったな」「冷え対策してなかったな」と自覚できて、対応がしやすくなると言われています。

ステップ3:もしも“再発しそうだな”と感じたら

「昨日は大丈夫だったけど、今日はなんか足がつりそう…」という時には、以下のような“予備ケア”をプラスしましょう。

- 入浴時に、ぬるめのお湯にゆっくり10分浸かって足元を温める

- 眠る前に、布団に入る前の5分ストレッチ+レッグウォーマーを履く

- 運動・立ち仕事のあとには、ミネラル補給&軽いマッサージ(すね前側を優しくさする)

これらを意識しておくことで、「つった!明日もまた…」という流れを防げる可能性が高まるとされています。

以上が「すねがつる 伸ばし方」に沿った まとめ&セルフケアフロー です。この流れを毎日のルーチンとして取り入れておくことで、再発のリスクを少しでも低くできる可能性があります。続けやすい範囲から、少しずつ始めてみてください。

#すねがつる予防 #前脛骨筋ストレッチ #足のつりセルフケア #水分ミネラル補給 #足元冷え対策