脇の下 つる原因を徹底解説。肩甲骨・姿勢・水分・ミネラルの観点から何故「脇がつる」のかを分かりやすく説明し、今すぐできるセルフケアも紹介します。

1.脇の下が「つる」とは?まずは状態を知ろう

「脇の下が急にピキッとするんだけど、あれって何なんだろう?」

そんな声をよく聞きます。脇の下が“つる”感覚は、多くの場合、前鋸筋・広背筋・肩甲骨まわりの筋肉が急に強く縮こまることで起きると言われています。

ただ「つる」と言っても、足がつる時と同じように単なる筋肉疲労のときもあれば、姿勢や呼吸のクセが関係しているケースもあるそうです。

日常の動作で腕を伸ばした瞬間や、深呼吸をしたとき、寝返りを打ったタイミングで「うわっ、きた…!」と感じる方も多いのではないでしょうか。私も以前、洗濯物を干そうと腕を上げた瞬間にピシッときて、「今のはなんだったんだ…?」としばらく動けなかった経験があります。こうした一瞬の強い違和感は、筋肉の過緊張や血流のめぐりの変化が関係していると言われています。

また、脇の下には神経も走っているため、筋肉がぎゅっと緊張すると、周囲の神経が敏感になり、より鋭い痛みとして感じやすいのだとか。

「じゃあ深刻なの?」と不安になる方もいますが、多くの場合は一時的なものとされ、姿勢や日常動作のクセを見直すことで改善しやすいと言われています。

ただし、つる頻度が増えたり、痛みが長く続く場合は、筋肉以外の要因が関係する可能性も否定できないため、専門家による触診で状態を確認してもらう人もいるようです。まずは“どんな場面でつりやすいか”を軽くメモしておくと、原因の整理に役立つとされています。

#脇の下つる原因

#前鋸筋の緊張

#肩甲骨まわりの違和感

#姿勢のクセ

#急な痛み対策

2.なぜ脇の下がつるの?原因5つをチェック

「脇の下が急につるのって、どうしてなんだろう?」と相談されることがあります。実際のところ、脇の下がつる理由はいくつかに分けられると言われています。ここでは、参考記事としてよく挙げられている内容を整理しながら、5つの代表的な原因を紹介します。

1. 筋肉の疲労や使いすぎ

まず多いのが、前鋸筋・広背筋まわりの疲労だと言われています。特に、重い荷物を持つ、腕を大きく使う動作、スポーツ後などに起こりやすいそうです。

「昨日ちょっと張り切りすぎたかも…」と心当たりがある方も多いのではないでしょうか。

2. 姿勢の崩れ(巻き肩・猫背など)

脇の下の筋肉は肩甲骨と深く関係しているため、姿勢のクセが影響すると言われています。巻き肩や猫背が続くと肩甲骨の位置が前に引っ張られ、筋肉が縮こまりやすい状態になると解説されています。

「スマホ姿勢が続くとつりやすい」という声もよく聞きます。

3. 水分不足・ミネラル不足

水分やミネラルが不足すると、筋肉の働きが不安定になりやすいと考えられています。

特にカリウム・マグネシウム・カルシウムなどは筋肉の収縮に関わると言われており、不足するとつりやすいという指摘があります。

「最近忙しくて水をあまり飲んでいなかった…」と感じる方は、まずここを見直すとよいかもしれません。

4. 冷えや血流のめぐりの低下

体が冷えると筋肉がこわばり、急にギュッと縮まりやすいと説明されることがあります。冷房が強い部屋に長時間いると、脇の下から肩周りが冷え、つりやすいと感じる方もいるようです(引用元:同上)。

「夏なのに冷えが原因?」と思うかもしれませんが、これは意外と多いようです。

5. 神経の影響・隠れた体の不調がある場合

頻度が高い、痛みが強い、しびれを伴うなどの場合、神経の過敏や周辺組織の不調が関係する可能性もあると言われています。肋間神経痛や炎症などが背景にあるケースも紹介されています。

もちろん断定はできませんが、「いつもと違う」と感じる人は、早めに専門家の来院を検討する方もいるようです。

#脇の下つる原因

#姿勢と筋肉の関係

#ミネラル不足

#肩甲骨のクセ

#急な痛みのサイン

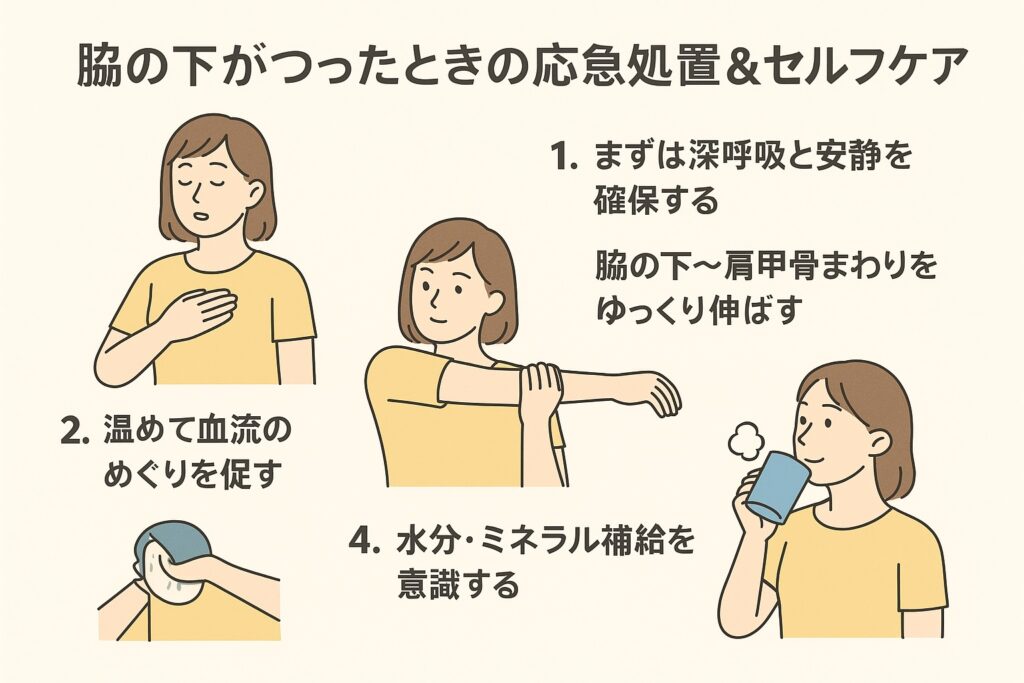

3.脇の下がつったときの応急処置&セルフケア

「脇の下が急につってしまって、その場で固まったことがある…」という話をよく聞きます。あの独特の“ピキッ”とした痛みは焦ってしまいがちですが、まずは落ち着いて対処することが大切と言われています。

ここでは、一般的に紹介されている応急的なケアや、日常的に続けやすいセルフケアをまとめました。「これならすぐできそう」と感じるものから試しながら、自分に合う方法を見つけていく人が多いようです。

1. まずは深呼吸と安静を確保する

つった瞬間は驚いてしまい、つい体を固めてしまう方が多いのですが、まずはゆっくり呼吸を整えることがすすめられています。筋肉が急に縮こまった状態のため、無理に動かすより、落ち着いた呼吸で力みを抜くほうが楽になりやすいと言われています。

「痛いけど、ひとまず深呼吸しよう」と声をかけるだけで、少し余裕が生まれることもあります。

2. 脇の下〜肩甲骨まわりをゆっくり伸ばす

痛みが落ち着いてきたら、前鋸筋・広背筋・肩甲骨周辺を軽く伸ばす動きが紹介されることがあります。

例えば、反対側の手でつった側の腕を軽く支えながら横に倒すストレッチなどは、負担が少ないと言われています。

無理に引っ張ると逆に力が入りやすいため、「ゆっくり」がキーワードです。

3. 温めて血流のめぐりを促す

つったあとに筋肉のこわばりが残る人は、温めることで血流がめぐりやすくなると言われています。

脇の下は筋肉と神経が集まっているため、蒸しタオルをそっと当てるだけでも「あ、少し緩んできたかも」と感じるケースがあります。

夏でも冷房で冷えやすい部分なので、意外と効果を感じる方が多いようです。

4. 水分・ミネラル補給を意識する

筋肉がつる背景には、水分不足・ミネラル不足が関係すると言われています。特に汗をかいた日や、長時間の作業後は意識的に水分を補給しておくと、つりにくい状態を保ちやすいと考えられています。

スポーツドリンクを飲む人もいれば、日常的にマグネシウムを意識する人もいるなど、取り入れ方はさまざまです。

5. 再発予防として姿勢の見直しも取り入れる

「何度もつる」「日によって違和感が続く」という方は、肩甲骨の位置や姿勢のクセも関係すると言われています。

デスクワークで猫背が続くと前鋸筋が縮こまりやすいため、こまめに胸を開く動作を入れる人も多いようです。ゆっくり肩を回すだけでもリフレッシュになり、「気づいたら以前よりつりにくくなった」という声もあります。

#脇の下つったとき

#応急処置とセルフケア

#肩甲骨ストレッチ

#水分ミネラル補給

#筋肉のこわばり対策

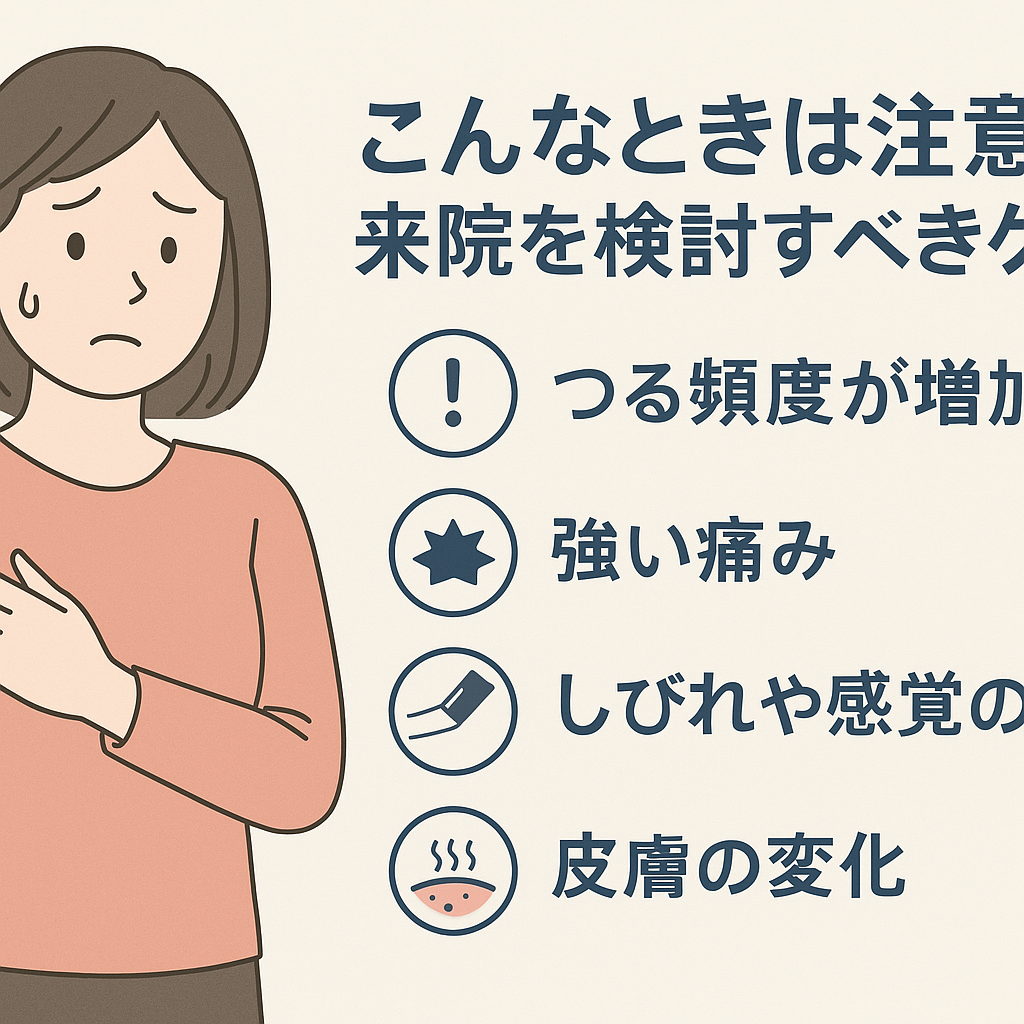

4.こんなときは注意!来院を検討すべきケース

「脇の下がつるだけなら様子を見れば大丈夫かな…?」と思う方も多いのですが、状況によっては専門家の来院を検討するケースもあると言われています。もちろん不安をあおる意図ではなく、“いつもと違うサイン”を知っておくことで、より安心して過ごしやすくなるための目安として紹介されることがあります。

ここでは、一般的に注意が必要とされるポイントをまとめました。「あれ、ちょっと変だな」と感じたときの判断材料として参考にしてみてください。

1. つる頻度が増えている・毎日のように繰り返す

「最近前よりもつりやすくなったかも…」と感じる場合、筋肉の疲労だけでは説明しきれないこともあると言われています。

姿勢のクセや肩甲骨の動き、神経の過敏など、複数の要因が重なっている可能性が紹介されています。

2. 痛みが強い・動かすのが怖いレベルで固まる

つった直後の痛みは誰にでもありますが、強い痛みが長く続く場合や、腕を少し動かすだけで鋭い痛みが走る場合は、周囲の筋肉や神経が強く緊張しているケースがあると言われています。

「ただの筋肉痛とはちょっと違うかも…」と感じる場合は、早めに相談する人が多いようです。

3. しびれ・感覚の違和感・腕の重さが続く場合

脇の下には神経が通っているため、しびれや感覚の変化が続くときは注意が必要と言われています。

特に、腕の重だるさや感覚の鈍さが同時に出ている場合は、一度専門家による触診で状態を確かめる人もいます。

4. 皮膚の変化(赤み・腫れ・発熱)を伴う場合

つった部分に赤み・腫れ・熱感が同時に出ている場合は、筋肉以外の原因が関係するケースもあると言われています。

脇の下はリンパ節がある部位でもあるため、違和感と皮膚変化が重なると「念のため確認しておこう」と判断する方も多いようです。

5. 日常動作がしづらいほど違和感が続く場合

「タオルを取る動作がつらい」「洗濯物を干すのが怖い」など、日常の何気ない動きに支障が出ている場合は早めの相談がすすめられることがあります。

痛みの背景が筋肉の硬さだけでなく、姿勢・癖・神経の影響が重なっていることもあると言われているため、無理に我慢し続けないほうが安心です。

#脇の下つる注意サイン

#来院目安

#しびれと痛み

#肩甲骨と神経

#体の違和感チェック

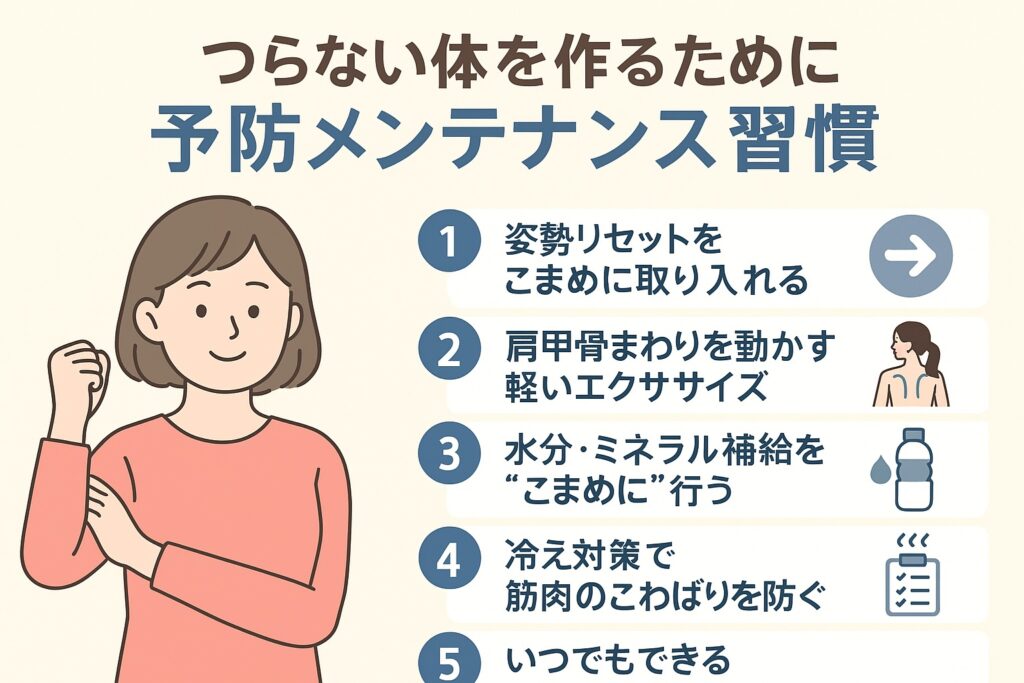

5.つらない体を作るために:予防メンテナンス習慣

脇の下がつる感覚は一度経験すると「あの痛みはもう嫌だ…」と思う方が多いようです。そこで、普段から少しずつ取り入れられる予防メンテナンスが紹介されることがあります。脇の下は肩甲骨・腕・肋骨まわりが複雑につながるため、日々の姿勢や習慣の影響を受けやすいと言われています。

ここでは、「これなら続けられそう」と感じやすいポイントを、会話を挟みながら分かりやすくまとめていきます。

1. 姿勢リセットをこまめに取り入れる

「気づいたら猫背になってるんだよね…」という声をよく聞きます。猫背や巻き肩は前鋸筋が縮こまりやすく、脇の下の張りにつながりやすいと言われています。

1時間に一度、胸を軽く開く、肩を後ろに回すなどの“姿勢リセット”を挟むと、筋肉の負担が分散されやすいようです。

2. 肩甲骨まわりを動かす軽いエクササイズ

脇の下の筋肉に関係する肩甲骨は、固まっていると動きが小さくなり、つりやすい状態につながると言われています。

例えば、

- 両腕を大きく円を描くように回す

- 背中側で肘を寄せる

といった簡単な動きでも「肩が軽くなってきたかも」と感じる方が多いようです。

3. 水分・ミネラル補給を“こまめに”行う

「水ってこんなに意識しないと飲まないんだ…」と言う方もよくいます。

筋肉が適切に働くためには、水分やミネラルが必要とされており、不足するとつりやすくなると説明されています。

特に、カリウム・マグネシウム・カルシウムなどをバランスよく摂ることがすすめられることがあります。

4. 冷え対策で筋肉のこわばりを防ぐ

夏場でも冷房や汗の冷えで、脇の下〜肩まわりが想像以上に冷えやすいと言われています。

薄手の羽織りを持ち歩く、湯船に浸かる、蒸しタオルで温めるなど、“ほんの少しの工夫”で筋肉のこわばりが楽になる人もいるようです。

5. いつでもできる「セルフチェック習慣」

「最近つりやすい気がする」「肩甲骨がガチガチかも」など、気づいたことをメモしておくと、自分のクセが見えやすくなると言われています。

週に一度だけでも、

- 姿勢をチェック

- 肩の左右差を確認

- 水分量を振り返る

といった“ゆるい点検”をするだけで、再発予防のヒントが見つかるケースがあります。

#予防メンテナンス習慣

#肩甲骨エクササイズ

#姿勢リセット

#水分ミネラル補給

#冷え対策とセルフチェック