ぎっくり腰 直し方に悩むあなたへ。突然の激痛にどう対処すればいい?まずの応急ケアから日常でできるセルフケア、再発防止のポイントまで、整形外科・理学療法の知見をもとにわかりやすく解説します。

1.ぎっくり腰とは何か?「直し方」を考えるための基礎知識

ぎっくり腰(急性腰痛症)の定義と起きやすいメカニズム

「急性腰痛症」、いわゆる“ぎっくり腰”は、明確な外傷がないにもかかわらず突然腰に強い痛みが走る状態を指す通称と言われています。例えば、くしゃみをした瞬間や物を持ち上げようとした、そのわずかな動きをきっかけに腰まわりの筋肉・靱帯・関節に急激な負荷がかかり、炎症や微細な損傷が生じて痛みが出ることが多いとされています。

具体的には、腰椎の構造を支える筋肉が疲労で硬くなっていたり、姿勢が偏っていたりする状態で「これ以上無理」という瞬間が訪れ、腰の筋繊維の断裂=いわば“悲鳴を上げた”状態とも考えられています。したがって、「直し方」を考えるためには、まずこのメカニズムを理解しておくことが大切です。なぜなら、ただ安静にするだけでなく、どの組織に負荷がかかっていたのか、どう再発を防ぐかにつながるからです。

発症時に起こる典型的な症状(痛みの出方・動けない状況など)

ぎっくり腰の特徴として、腰に “ピキッ” とした激痛が走った瞬間、立ち上がれなくなる、体を少しでもひねるとズキッと響く、という経験が多く報告されています。痛みが強いと、寝返りが打てない、椅子から起き上がれない、歩くのもおっくうになる、といった動作制限が出ることがあります。これも、腰まわりの筋肉・関節・靱帯が「動くな」と体がブレーキをかけているような状態だからと考えられています。また、「何もしていないのに突然…」というケースも少なくなく、朝起きた直後に起こることもあります。これは、寝ている間に腰の椎間板や関節が休んでいたところ、起床時の動きで一気に負荷がかかるためとも言われています。こうした発症時の症状を知っておくことで、「あれ、いつもと違う腰の感じだな」というタイミングですぐに応急ケアを始められるようになります。

なぜ「放っておけば治る」だけでは不十分なのか?直し方を考える意義

「ぎっくり腰は放っておけば大体数日〜1週間で改善する」といった話を聞いたことがあるかもしれません。実際、軽症のケースでは自然に痛みが軽くなる傾向があると言われています。しかし、この「放っておくだけ」のアプローチでは、以下のようなリスクも指摘されています。

- 筋力低下・関節可動域制限が残ることで、次の腰への負荷が増える

- 痛みが続いたり、再発を繰り返したりするケースが報告されている

- 本当の原因が腰以外にある「隠れた疾患」の可能性を見落とすと、症状が悪化する恐れもある。

- つまり、「直し方」を考えることの意義は、単に痛みを“やり過ごす”だけではなく、痛みを早く軽くするため、日常動作に戻るため、そして再び同じ痛みを起こさないため――という複数の目的を持つからです。

このように基礎を押さえておくことで、「どう動けばいいか?」「いつまで安静にすればいいか?」という具体的な直し方につながっていきます。

#ぎっくり腰 #急性腰痛症 #腰痛メカニズム #応急ケア #再発予防

2.発症直後~急性期の応急ケア:「今すぐできる直し方」

まず安静にする時のポイント(楽な姿勢・寝方・動ける範囲)

「ぎっくり腰 直し方」を考えるなら、まず安静にすることが重要です。痛みがピークの時は、無理に動かず「楽な姿勢」をとることが回復への第一歩と言われています。例えば仰向けに寝るとき、膝の下にクッションや丸めた毛布を入れて膝を軽く曲げておくと、腰への負担が和らぐ方が多いようです。

また、横向きで休む場合は、痛む側を上にして両膝を軽く曲げ、膝の間にクッションを挟むスタイルもおすすめです。長時間同じ姿勢を続けると血行が悪くなって、かえって筋肉が硬くなってしまうので、痛みが少し和らいだら「ゆっくり動ける範囲で」体勢を変えることも視野に入れましょう。

「動ける範囲」という点では、痛みが強い間は極力動かさず、でも“全く動かない”と筋力低下や動きづらさにつながるという指摘もあります。軽く足を床に下ろしたり、立ち上がったりする際には、椅子の背もたれにゆっくり腰掛けて、体を少しずつ慣らしていくようにすると良いと言われています。

冷却・温めのタイミングと方法(初期は冷やす?その後温める?)

「冷やすか温めるか」で迷う方も多いですが、実はタイミングがポイントとなっています。発症直後〜およそ48時間以内で、痛み・腫れ・熱感が強い状態では「冷却」が推奨されており、冷たいタオルや保冷剤をタオルで包んで10〜15分ほど当てるのが目安と言われています。その後、痛みが少し落ち着いて「こわばり感」や「動きづらさ」が残る段階では、温めることで血流を良くし、筋肉の緊張を和らげるケアが有効だと言われています。例えば「ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる」などが挙げられます。ただし、温めるのが早すぎると「血管拡張→炎症拡大」という逆効果になる可能性も指摘されています。 ですので、「冷やす→次に温める」という流れを把握しておくことが、ぎっくり腰“直し方”を考える上では重要です。

市販薬・湿布・コルセットの使い方(セルフケアで注意すべきこと)

発症直後の痛みを和らげる手段として、市販薬や湿布(外用剤)、さらにはコルセットなどの装具が活用されることがあります。特に、市販薬の中でも鎮痛・消炎作用のある非ステロイド系(NSAIDs)が腰痛ケアの現場で紹介されており、飲み薬・湿布・塗り薬などに分けられています。たとえば、湿布では初期に「冷湿布」、回復期には「温湿布」を使い分けることが推奨されています。また、コルセットなどで腰まわりを軽く固定することで、動きによる急な痛みの発生を防ぐ効果が期待できると言われています。 しかし、注意点として「薬=根本改善」ではないこと、用法・用量を守ること、貼りっぱなし・長期連用しないことなどが強調されています。

「やってはいけないこと」(無理なマッサージ・体操など)

この時期に「やってはいけないこと」を知っておくのも “直し方”の重要な一部です。例えば、発症直後に痛みを我慢しながら無理に日常生活を続けることは、損傷した筋肉・靱帯にさらに負担をかけ、炎症を長引かせる原因となると言われています。また、痛みが強い段階での「温めるマッサージ・整体・強いストレッチ」なども避けるべきとされています。特に「マッサージで血流を促す」ことが、まだ炎症が収まっていない状態では悪化を招く恐れがあるという指摘があります。さらに、重い荷物を持ち上げる、長時間同じ姿勢でいる、激しい運動をすることなどもNG動作として挙げられています。つまり、応急期には「楽な姿勢で休む」「冷やす」「適切な市販ケアを行う」「でも無理は禁物」という4点を意識して、“直し方”の入り口としてのセルフケアを正しく行うことが大切です。

#ぎっくり腰 #応急ケア #冷却と温め #市販薬活用 #やってはいけないこと

3.痛みが落ち着いたら取り入れたい「回復期の直し方」

少しずつ動き始めるメリットと注意点(完全安静のリスク)

「ぎっくり腰 直し方」を考えるにあたって、痛みがやや落ち着いたこの段階では“少しずつ動き始める”ことがむしろメリットが大きいと言われています。 例えば、発症から数日が経ち、鋭い痛みが鈍い違和感や重さに変化したら、急性炎症はある程度沈静化してきていると考えられています。

実際、完全に安静を取りすぎると、筋肉が硬くなったり関節可動域が狭くなったりして、かえって回復が遅れる恐れがあるという報告もあります。「安静の保ちすぎは良くないと言われています」)とはいえ、動き始めるにあたっては“痛みを無視して無理に体を動かす”のではなく、「痛みが出ない範囲で、少しずつ動く」ことが大切です。例えば椅子から立ち上がる、廊下をゆっくり歩く、階段を使ってみるなど、日常生活の中で「少しできること」を増やしていく感じですね。痛みが増すようであれば一旦止めて、無理は禁物です。

このように、“完全安静”と“無理な動き出し”の中間を意識して、回復期の直し方を実践することで、次のステップ(セルフストレッチ・体幹トレーニング)へスムーズにつなげやすくなります。

日常動作で腰に負担をかけないポイント(立ち上がり・座り方・荷物の持ち方)

回復期では「どう動くか」がポイントとなっており、普段何気なく行っている立ち上がり・座る・荷物を持つという動作が、腰にとって大きな負担になることがあります。例えば、立ち上がる際には腰を丸めず、膝を曲げて体を支えるようにしてゆっくり起きるのが良いと言われています。座るときは、椅子の背もたれを使い、深く腰掛けて腰のサポートを受けるようにし、膝の位置を腰より少し高めに保つと腰の負担が軽くなるケースがあります。荷物を持つ時は、体をねじらず、正面に立って膝を曲げて腰を使わないよう持ち上げる動作がすすめられています。また、長時間同じ姿勢を続けないことも重要で、「1時間に1回は姿勢を変える」などの意識が回復を助けると言われています。このような日々の動作を見直すことで、ぎっくり腰再発を防ぎながら、体が徐々に“動ける体”へと整っていく下地を作ることが期待されます。

簡単なセルフストレッチ・体幹トレーニング(腰痛再発防止も視野に)

痛みがやや落ち着いた回復期において、セルフストレッチや体幹トレーニングを取り入れることは、腰にかかる負担を軽くし、再発予防にもつながると言われています。例えば「膝抱えストレッチ(仰向けで片膝を胸に引き寄せる)」や「キャット&カウ(四つん這いで背骨を丸めて反らす)」などが紹介されています。ただし、ストレッチ・体操を始めるタイミングは症状によるため、「痛む」「しびれがある」など神経症状が強い場合は避けるべきとも示されています。体幹トレーニングに関しても、腹部・お尻・背中まわりの筋肉を少しずつ使う動作(例えばブリッジ体勢・プランクの簡易版)などを、痛みの出ない範囲で実施することで“腰を守る体”をつくることが可能と言われています。

この段階で「もう痛くないから」と日常動作に戻すだけではなく、ストレッチ・体幹トレーニングを取り入れておくことで、次回のぎっくり腰を防ぐ“体づくりフェーズ”へと移行できます。

整形外科・理学療法でのアプローチとは何が違う?

回復期において、セルフケアと並行して“専門家のアプローチ”を知っておくのも安心につながります。例えば、整形外科や理学療法では、あなたの腰の可動域・筋力・姿勢バランスを評価し、その上でストレッチ・体幹トレーニング・動作指導などを段階的に提案すると言われています。一方で、セルフケア(自宅でのストレッチ・日常動作の見直し)は、専門家を受けるタイミングの合間や、専門機関に行く余裕がないときでも“今日から始められるケア”として大きな役割を持っています。つまり、専門家アプローチは“評価+個別プログラムの提供”が強みで、セルフケアは“継続性・日常の動作改善”が強みと言えるでしょう。

そして、回復期では「自分の体のサインを感じながら、少しずつステップを上げる」「無理なく専門アプローチとセルフケアを併用する」ことが、ぎっくり腰の“直し方”として望ましい構えと言われています。

#ぎっくり腰 #回復期ケア #セルフストレッチ #体幹トレーニング #日常動作改善

4.再発を防ぐための「予防と生活習慣改善」

ぎっくり腰を繰り返す人に共通する習慣・姿勢・筋力の傾向

「ぎっくり腰 直し方」を“予防”の視点から考えるなら、まず「なぜ繰り返してしまうのか」に目を向けることが大切です。実際、ぎっくり腰を繰り返す方には、姿勢が前かがみになりやすい、人に比べて腰まわりやお尻・太ももの筋力が低めという傾向が指摘されています。また、長時間同じ姿勢で座っていたり、腰を支える筋肉が硬くなっていたりすると、腰椎や椎間板にかかるストレスが蓄積し、「ちょっとした動き」で発症してしまうケースも報告されています。つまり、再発を防ぐには「この習慣・姿勢・筋力の弱さ」を自覚して、日常から改善を意識することが“直し方”の重要なパートだと言われています。

日常からできる予防策(姿勢・歩き方・腰回り筋トレ・ストレッチ)

では、実際に“再発を防ぐための予防策”を日常に取り入れる方法をお話しします。まず、姿勢と歩き方に関しては、背筋を伸ばして立つ、肩が前に丸まらないよう意識する、歩く際はゆっくり足裏を使って着地するなどが有効と言われています。続いて、ストレッチや筋トレとしては、ハムストリングス・お尻(殿筋)・大腰筋など“腰を支える筋肉”の柔軟性・筋力を高めることが効果的と言われています。例えば、仰向けに膝を立てて胸に引き寄せる「膝抱えストレッチ」、またはプランク・ヒップリフトなど比較的軽い体幹トレーニングから始めることが勧められています。こうした“姿勢・歩き方・筋トレ・ストレッチ”を日常に取り入れることで、ぎっくり腰の再発リスクを減らす“動ける体づくり”につながると言われています。

職場・自宅で気を付けたい腰に負担をかける習慣(椅子・デスク・動作)

“再発予防”では、環境や日常動作の見直しも欠かせません。例えば、仕事でデスクワークが長時間続く場合、椅子に浅く腰掛けて足を床にしっかりつけ、背筋を伸ばして座ることが腰への負担軽減につながると言われています。また、荷物を持ち上げる時・洗顔・掃除などの日常動作にも落とし穴があります。腰だけを曲げて物を持ち上げる、中腰姿勢が続くなどの習慣は、椎間板・関節に急激な負荷をかけやすいと言われています。つまり、自宅や職場で「どんな動作・姿勢が腰に負担をかけているか」をまず認識し、椅子の高さ・荷物の持ち方・立ち上がる・座る動作などを見直すことが、“予防と生活習慣改善”において重要と言われています。

体重・栄養・睡眠など“腰の健康”を支えるライフスタイル要素

さらに、腰の健康を支えるには“筋力・姿勢”だけでなく、体重・栄養・睡眠といったライフスタイルの側面も見逃せません。例えば、体重が増えると腰にかかる負荷が増大し、ぎっくり腰のリスクが上がるという報告があります。また、栄養の面ではカルシウム・マグネシウム・ビタミンDといった“骨・筋・関節を支える栄養素”が不足すると、筋肉の柔軟性が低下し腰痛につながりやすいという指摘もあります。睡眠面では、寝具の硬さ・寝姿勢・就寝環境が腰の負担に影響するため、適度な硬さのマットレス・枕を選び、横向きで軽く膝を曲げて寝ると腰への負担が抑えられやすいと言われています。こうして、体重管理・栄養・睡眠といった“内側からのケア”を日々少しずつ積み重ねることで、ぎっくり腰の再発防止には有効な生活習慣改善策と言われています。

#ぎっくり腰 #再発予防 #生活習慣改善 #腰痛予防 #姿勢と筋力

5.これって普通?受診すべき「サイン」と正しい病院との付き合い方

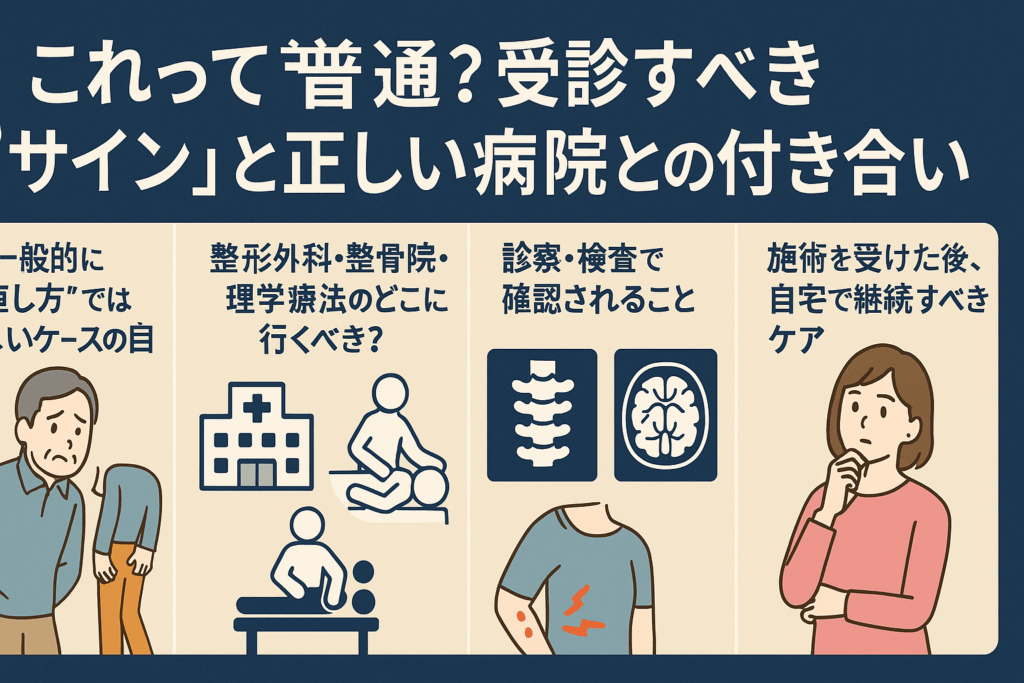

一般的に“直し方”では難しいケースの目安(しびれ・排尿排便障害・痛みの長期化など)

「ぎっくり腰 直し方」を自宅ケアから始めても、「なんか変だな」と感じるサインがあります。例えば、お尻や足にしびれがあって、立ち上がるときに力が入らないという症状です。こうした神経が関わるサインは、単なる筋肉痛ではない可能性があると言われています。さらに、「排尿や排便がうまくいかない」「残尿感がある」「便が出にくい」といった症状=いわゆる膀胱・直腸系の障害があるときは、腰部の神経を強く圧迫している可能性が高く、早期に来院すべきと言われています。また、発症から数日たっても痛みが全く軽くならない、むしろ悪化しているようなときも“普通の回復過程”から外れている可能性があるため、目安として「2~3日様子を見ても改善しなければ来院を検討」とする専門家もいます。こういった「セルフケアだけでは対応が難しいサイン」を知っておくことは、ぎっくり腰の“直し方“を誤らないために非常に大切です。

整形外科・整骨院・理学療法のどこに行くべき?選び方のポイント

「どこに行けばいいんだろう?」と迷う方も多いかと思いますが、基準を知っておくと安心です。まず、腰の痛みが激しかったり、神経症状(しびれ・麻痺・排尿排便異常)が出ていたり、原因を明確にしたい場合には、まずは整形外科を選ぶのが一般的と言われています。一方、痛みが落ち着いていて、日常動作を改善したい・再発を防ぎたいという段階では、整骨院・理学療法(リハビリ)を活用するのも一案です。ただし「整骨院だからといって画像検査ができるわけではない」「理学療法は医師の処方・評価を受けた上で行われるとより安心」という点も押さえておきましょう。つまり、「痛みの程度・伴う症状・目的(診断かケアか)」を自分で整理して、適切な施設を選ぶことが、“直し方”としての病院との付き合い方をスマートにするポイントと言われています。

診察・検査で確認されること(レントゲン・MRI・神経評価など)

整形外科を受けた際、「なんでこんなに痛いの?」という疑問に答えるために、まずレントゲンで骨・関節の構造を確認するケースが多いと言われています。さらに、神経症状が疑われる際には、MRIやCT、神経反射や筋力低下のチェックなど「どこまで神経が影響を受けているか」を評価することがあります。

こうした検査を通して「ただのぎっくり腰か」「別の隠れた病気の可能性があるか」を見極め、適切な直し方を一緒に考えていくのが一般的です。

治療を受けた後、自宅で継続すべきケアとその整合性

病院での検査や処置を受けたあとは、「家でどこまでケアを続けるか」が再発予防に直結します。例えば、処方された痛み止めや湿布を正しく使うだけでなく、日常動作の改善・筋力トレーニング・姿勢の見直しなどを“医師・理学療法士が説明してくれた指示に沿って”続けることが望ましいと言われています。また、ケアを進めていく中で「痛みが再び強くなる」「動きづらさが残る」というときには、自己判断せずに“病院に戻る”ことが、きちんと直し方を軌道修正するうえで安心だと言われています。つまり、病院での処置→自宅ケア→定期的なチェックという流れを意識しておくことが、ぎっくり腰の“直し方”を正しく進めるうえでは理にかなっていると言われています。

#ぎっくり腰 #受診サイン #腰痛検査 #整形外科選び #自宅ケア継続