「サポーター 意味」を今すぐ理解!関節や筋肉を支える補助具としての役割から、選び方・使い方・注意点まで、日常生活・スポーツ・リハビリで役立つ情報を丁寧に紹介します。

1.サポーターとは何か?基本の意味を整理

補助具としてのサポーターの位置づけ

「サポーター」という言葉は、実は一つの意味だけではないと言われています。まず代表的なのが、関節や筋肉を支える“補助具”としてのサポーターです。医療系の参考ページでも「体の一部を物理的に支えたり、動きを制限したりして、筋肉や関節の負担を軽くするための補助具とされています」と説明されています。

実際、「歩くと膝がグラつく」「足首が不安定で怖い」といった場面で、サポーターを使う方が多い印象です。友人同士でも「そのサポーター、どんな目的で使ってるの?」といった会話が自然に出てくることがあります。こうした日常会話からも、サポーターが“支えるための道具”として広く認識されていることが伺えると言われています。

応援者としてのサポーターとの違い

一方で「サポーター」は、応援・支援する人を指す意味でも使われています。たとえばスポーツの試合では「サポーターの声援が選手の背中を押した」といった表現をよく耳にしますよね。この場合の“サポーター”はもちろん補助具ではありません。

実際、誰かに「サポーター使ってる?」と聞かれた時に、「応援?それとも補助具の話?」と一度考える場面もあるかもしれません。こうした誤解を避けるため、「膝用のサポーターだよ」など、少し補足するだけで話がスムーズにつながると言われています。

文脈で“意味”が切り替わる言葉

サポーターは、補助具としての意味と人を指す意味の両方が日常的に使われているため、文脈を読み取ることが大切だとされています。

会話の中で、相手の表情や流れを見ながら「これは補助具の話だな」「これは応援の意味だな」と自然に判断している場面って、意外と多いのではないでしょうか。

#サポーター意味

#補助具としてのサポーター

#応援者としてのサポーター

#文脈で変わる言葉

#サポーターとは

2.関節・筋肉を支える具体的なサポーターの種類

部位ごとに用途が異なるサポーター

サポーターと一言でいっても、実際には「どの部位を支えるのか」によって種類が細かく分かれていると言われています。

たとえば膝用は、曲げ伸ばしの軌道が安定しづらい場面で補助するとされていて、スポーツ中に「ちょっと不安がある」と感じる時に使われることが多い印象です。足首用は、内返し・外返しの動きをサポートするタイプが多く、急なねじれを防ぎたい時に役立つと言われています。「どの部位が気になる?」と友人同士で話す場面もよく見かけますよね。

固定・圧迫・保温など“機能”で分かれるタイプ

特に多いのは以下の3つです:

- 固定タイプ:動きを制限し、関節のブレを抑えると言われている

- 圧迫タイプ:筋肉や腱に一定の圧をかけ、違和感を軽減する目的で使われることがある

- 保温タイプ:温めることで動きやすさにつながると言われている

会話でも「それ、固定タイプ?それともあっためるやつ?」と聞かれることがあり、種類の違いが日常レベルで認識されていると感じます。

スポーツ・日常・リハビリで選ぶ種類が変わる

スポーツ選手がよく使っているサポーターと、日常生活で「少し不安だから着けておこう」と使われるサポーターは、構造が違う場合があると説明されています。

スポーツ用は動きやすさと安定のバランスを重視しており、日常用は装着のしやすさや圧迫感の少なさがポイントになると言われています。リハビリ期では、補助として使いながら徐々に動かす範囲を広げていくことが多いため、専門家に相談しつつ選ぶ方が安心という声も聞きます。

実際、「普段使いなら軽めの圧迫で十分だよ」「スポーツならもう少し支えが欲しいかもね」といった会話が自然と出てくる場面もあります。

#サポーター種類

#関節を支える補助具

#筋肉サポート

#固定圧迫保温

#用途別サポーター

3.サポーターの選び方と正しい使い方

用途に合わせたサポーターの選び方

サポーターを選ぶときは「どんな場面で、どんな動きを支えたいのか」を最初に考えると選びやすいと言われています。参考ページでも「サポーターは関節や筋肉を補助するための道具であり、目的に合わせて選ぶことが重要」と説明されていました。

たとえばスポーツ中に不安があるなら“動きやすさ+安定性”のタイプ、日常の動作で気になる程度なら“軽めの圧迫”タイプの方が快適なことが多いようです。「普段使いならどれがいいかな?」と迷ったときは、その日の動き方をイメージしながら選ぶと失敗しづらいよ、と友人に言われたことがあります。

サイズ・素材・圧迫感のチェックポイント

サイズが合っていないとサポーターの役割を十分に発揮しづらいと言われています。参考サイトでも「きつすぎると血流に影響し、ゆるすぎると安定性が不十分になる可能性がある」と紹介されていました。

素材によっても特徴が違い、通気性の良いメッシュタイプ、保温重視のネオプレン素材、肌ざわりを優先した布タイプなどがあります。「長時間つけるなら、肌ざわりも大事だよね」といった会話になることもあり、触った感触も選ぶポイントになるようです。圧迫具合は“強すぎず弱すぎず”が目安と言われていて、装着後に違和感が出ないか数分チェックすると安心です。

正しい装着方法と使うタイミング

サポーターは「正しくつけること」で役割を発揮しやすくなると紹介されています。

装着時は以下を意識するとよいと言われています:

- ずれない位置に合わせて巻く

- シワが寄らないように装着する

- 動かしたときに痛みや締めつけすぎがないか確認する

会話でも「ちょっと締めすぎてない?」など互いにチェックし合うことがあります。特にスポーツ前後は、温めたいのか、安定させたいのかによって使うものが変わるため、目的とタイミングを意識することが大事だと言われています。

長時間使用の注意点と頼りすぎを防ぐコツ

参考記事では「サポーターはあくまでも補助であり、長時間の使用は筋力低下につながる可能性がある」と注意喚起されています。

友人からも「つけっぱなしにしてると逆に筋肉がさぼるらしいよ」と言われたことがあり、普段の生活では必要なときだけ使う方が良いとされています。また、痛みが続く、腫れが引かないなどの場合は、自己判断ではなく専門家への相談が推奨されていると記載されています。

サポーターに頼りすぎず、必要な場面でうまく使うことが、体の改善につながりやすいと考えられているようです。

#サポーター選び方

#サポーター使い方

#正しい装着方法

#サイズ選びが重要

#サポーター注意点

4.使う前・使っているときに気をつけたいこと

装着前にチェックしたいポイント

サポーターを使う前は、まず「本当にその場面に合っているタイプか」を確認することが大切だと言われています。参考ページでも「用途に合わないサポーターは負担につながる可能性がある」と説明されていました。

例えば、スポーツで素早く動く場面なら“動きやすさを残すタイプ”がよく、日常生活で不安がある程度なら“軽めの圧迫タイプ”で十分なこともあるようです。

友人に「とりあえず強めの固定にした方が良さそう?」と聞かれたことがありますが、むやみに強いタイプを使うと動きが制限されすぎて疲れやすくなると言われており、目的とのバランスが大切だと感じます。

また、装着前に肌の状態を確認して「かゆみや赤みが出ていないか」を見ることもポイントです。汗が残ったまま使うと摩擦が起きやすく、つけ心地が悪くなるケースもあるようです。

装着中に意識しておきたいこと

サポーターをつけている間は「締めつけすぎていないか」を定期的に確認すると安心だと言われています。参考記事でも「装着後、数分動いてみて痛みや違和感がないかチェックすることが望ましい」と紹介されていました。

実際、会話でも「ちょっときつくない?」「歩いてるとズレてくるな…」など、装着後に気づくことが多いものです。シワが寄ったまま動くと、部分的に圧が集中しやすいため、肌トラブルにつながる場合があるとも言われています。

また、汗をかきやすい季節は湿気がこもりやすく、蒸れた状態で長時間つけていると不快感が強くなることもあります。「一度外して休憩しようかな」と感じたタイミングでこまめに調整すると快適に使いやすくなります。

長時間使用や“頼りすぎ”への注意

参考記事では「サポーターはあくまで補助であり、長時間にわたって常に着用すると筋力低下につながる可能性がある」と注意喚起されています。

私自身も以前友人から「ずっとつけっぱなしにすると、筋肉が休みすぎるらしいよ」と言われたことがあり、必要なときだけ使う意識が大切だと感じています。

また、サポーターをつけても痛みや腫れが続く場合は、セルフ判断ではなく専門家への相談が推奨されていると説明されています。「軽い違和感のつもりだったけど、長引いてしまった…」という声もよく聞きますよね。

頼りすぎず、必要な場面で使いながら、普段の姿勢や筋力も併せて見直すことで、より快適な動きにつながると言われています。

#サポーター使用時の注意

#装着前チェック

#締めつけ確認

#長時間使用の注意点

#サポーターとの付き合い方

5.まとめ&チェックリスト:自分に合ったサポーター選び

必要な場面を整理して「自分に合うサポーター」を考える

ここまでの内容を振り返ると、サポーター選びで大切なのは 「目的・場面・体の状態」 の3つを整理することだと言われています。参考ページでも「サポーターは体の一部を支えるための補助具であり、用途に合わせて選ぶことが重要」とまとめられていました。

実際、スポーツ中の不安定さと、日常の軽い違和感では必要なサポーターが違うため、「なんとなく」で選ぶとフィットしづらいようです。「この前買ったやつ、ちょっと固すぎた…」など、よくある後悔の声も耳にしますよね。

また、素材やサイズも快適さに直結するので、試着や数分の動作確認が大切だと言われています。「着けた瞬間は良いと思ったのに、歩くとずれた」という話もよく聞くため、短時間でも動いてみるのが安心です。

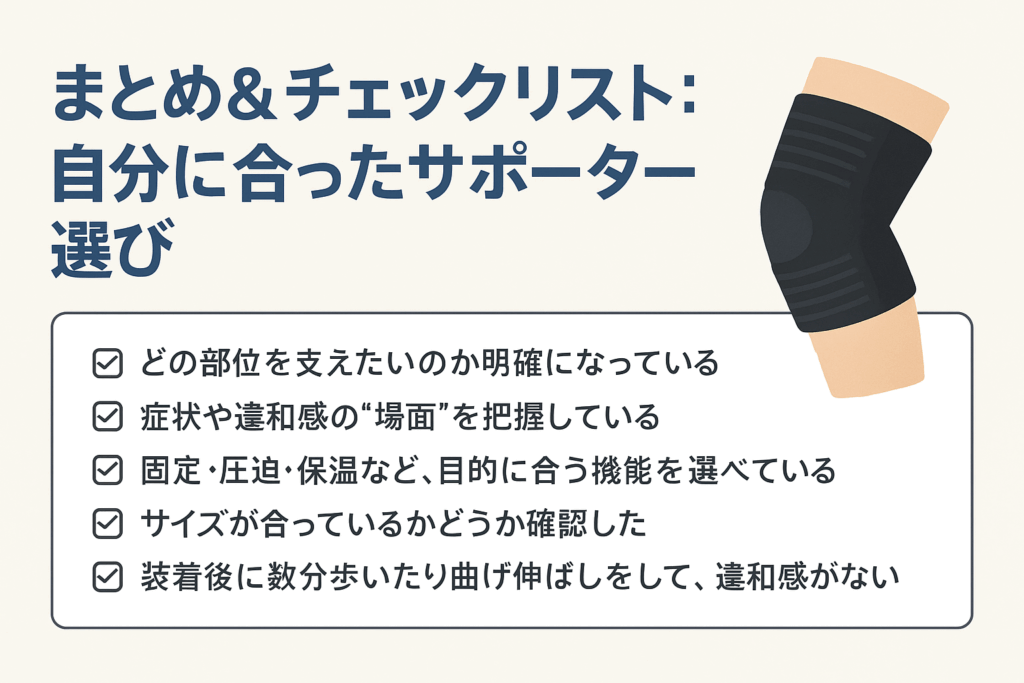

サポーター選びのチェックリスト(使う前に確認)

以下は、サポーター選びで迷ったときに役立つ“簡易チェックリスト”です。参考記事の要点をまとめながら、会話でよく出るポイントもピックアップしています。

【サポーター選びチェックリスト】

□ どの部位を支えたいのか明確になっている

「膝?足首?手首?それとも腰?」と、自分の目的がはっきりしているか。

□ 症状や違和感の“場面”を把握している

歩くとき、スポーツ中、長時間立つとき…どの動作が気になるのか具体的に。

□ 固定・圧迫・保温など、目的に合う機能を選べている

参考ページでも、目的ごとに機能を選ぶことが大切と紹介されています。

□ サイズが合っているかどうか確認した

「ゆるい」「きつい」はどちらも不快感につながると言われています。

□ 装着後に数分歩いたり曲げ伸ばしをして、違和感がない

「なんか変かも…?」と思う感覚は意外と当たっていることが多いです。

適切に使いながら、体との付き合い方も見直す

「サポーターはあくまで補助であり、頼りすぎは筋力低下につながる可能性がある」と説明されています。

会話でも「つけすぎたら逆に弱くなっちゃうらしいね」といった声を聞くことがあり、サポーターを“正しく使う”意識が必要だと感じます。

また、痛みが長引く場合や腫れが続くときは、自己判断ではなく専門家に相談する方が安心だと言われています。「しばらく様子を見てたけど改善しない…」というケースも少なくありません。

サポーターは上手に使えば大きな助けになりますが、同時に普段の姿勢や筋力、動作のクセを見直すことも、より快適な動きにつながると考えられています。

#サポーター選び

#チェックリスト

#正しい使い方

#自分に合うサポーター

#補助具の知識