夜 足がつることにお悩みですか?就寝中に起こる“こむら返り”の原因・セルフ対処法・予防策を、医師監修の最新知見を交えてわかりやすく解説します。

1.夜に足がつるとは?何が起こっているのか

夜、寝ている時に突然「いたっ…!」と足がつって目が覚めることがありますよね。ふくらはぎがギュッと縮んだまま戻らなくなる感じで、しばらく動けなくなることもあると言われています。多くの方が経験する現象だとされますが、実際には体の中でどんなことが起きているのか、意外と知られていないようです。

「急に筋肉がけいれんしただけ?」と思うこともありますが、よく話を聞いていくと「昼間は平気なのに、夜だけつる」「最近つる頻度が増えてきた」といった声も多く、生活習慣や寝る姿勢など、いくつかの要因が重なって起こると説明されています(引用元:https://www.kobayashi.co.jp/brand/comurecare/doctor/)。

では、そもそも足がつる仕組みから見ていきますね。

そもそも「足がつる(こむら返り)」とは何か

一般的に“足がつる”とは、筋肉が自分の意志とは関係なく急に強く収縮し、その状態が数秒〜数分続くことを指すと言われています。ふくらはぎ(腓腹筋)に起こることが多いため「こむら返り」と呼ばれています。

会話の中でも

「急にふくらはぎがキュッと固まる感じしない?」

「うん、あれは勝手に縮んでるんだよね…」

といったやり取りが出てくることがあります。

筋肉の収縮と弛緩のバランスが一時的に乱れることが背景にあるとされ、水分・電解質の偏りや筋疲労、血流の状態なども関係すると説明されています(引用元:https://hitomiru-clinic.com/blog/post-867/)。

夜間に起こりやすい理由(就寝中の姿勢・冷え・水分・ミネラル)

夜に足がつりやすい理由として、いくつかのポイントが挙げられていると言われています。

まず 就寝中の姿勢。長時間同じ姿勢でいることでふくらはぎの血流がゆっくりになり、筋肉にかかる負担が微妙に高まりやすいとされています。

次に 冷え。夜は体温が自然と低下しやすく、特に足元が冷えると筋肉がこわばり、つりやすい状態になるとも言われています。

さらに 水分・ミネラル(カルシウム・マグネシウム・カリウムなど)。寝ている間は水分補給ができないため、筋肉の調整に使われる電解質のバランスが崩れやすく、その影響で足がつるケースも指摘されています(引用元:https://www.do-yukai.com/medical/83.html)。

実際、「寝る前に少し水を飲むようにしたら楽になった気がする」と話す方もいて、生活の工夫で変化を感じやすい部分だと言われています。

#夜に足がつる

#こむら返りの原因

#就寝中の足のつり

#冷えとミネラルバランス

#ふくらはぎケア

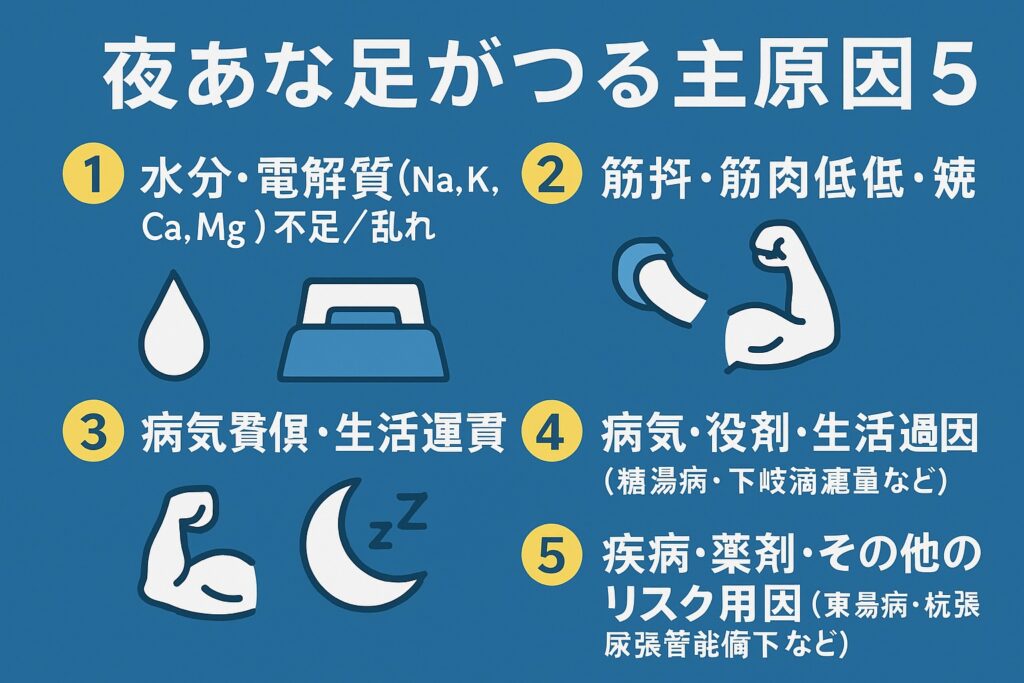

2.夜足がつる主な原因5つ

夜に足がつる時、「なんで寝ている間に限って…?」と疑問に感じる方は多いようです。実際にはいくつかの要因が重なると言われており、生活習慣や体の状態によってつりやすさが変わると説明されています。ここでは、多くの方の経験と専門家が取り上げている代表的な原因を5つに分けて解説しますね。

水分・電解質(ナトリウム・カリウム・カルシウム・マグネシウム)の不足/乱れ

寝ている間は水分補給ができず、汗や呼吸によって失われた水分の補充もできない状態が続きます。この時に電解質のバランスが偏ると、筋肉の収縮が不安定になり足がつりやすくなると言われています。

会話の中でも「寝る前にコップ一杯の水を飲むようにしたら少し楽かも」といった声もあります。小林製薬のコラムでも、ミネラルの乱れと足のつりの関係が紹介されています。

引用元:

https://www.kobayashi.co.jp/brand/comurecare/doctor/

https://nishigifu-seikei.com/medical_column/cramp/

血行不良・冷え・寝具・長時間同じ姿勢

布団の中で足が冷えたり、寝返りが少なくて同じ姿勢が続くと、ふくらはぎの血流がゆっくりになり、筋肉がこわばりやすくなると言われています。

「足先だけ冷えるんだよね…」という相談は多く、寝具の素材や厚さ、エアコンの強さといった環境の影響も無視できないとされています。

引用元:

https://www.do-yukai.com/medical/83.html

筋疲労・筋力低下・加齢

日中にたくさん歩いた日や、運動不足が続いた後など、筋肉の疲労と筋力低下が重なるとつりやすいと言われています。

特に中高年では筋肉量が少しずつ減っていくため、ふくらはぎが疲れやすい状態になりやすいとの解説があります。パラマウントベッドの健康コラムでもその点が触れられています。

引用元:

https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/53

睡眠環境・生活習慣(寝る前の姿勢・クーラー/暖房・飲酒など)

「クーラーをつけっぱなしで寝ると朝につりやすい」と話す方もいます。冷え・湿度・室温・寝る時の姿勢・枕の高さなど、睡眠環境の小さな違いが筋肉の緊張に影響すると言われています。

また、飲酒は体の水分バランスを崩しやすいため、翌夜につりやすいという指摘もあります。

引用元:

https://www.akashi-n-clinic.com/column/item863/

病気・薬剤・その他のリスク要因(糖尿病・下肢静脈瘤・甲状腺機能異常など)

夜の足つりの背景に、血管・代謝・神経系の病気が関わるケースもあると言われています。

例えば糖尿病・下肢静脈瘤・甲状腺機能異常などが挙げられ、薬剤の影響でつりやすくなるケースも紹介されています。気になる症状が続く場合は、専門医での相談がすすめられています。

引用元:

https://yism.or.jp/kosugicho/faq/varix_q3/

#夜足がつる

#こむら返り原因

#ミネラル不足

#冷えと血行

#睡眠環境改善

3.足がつった時の応急対処法

夜中に急に足がつると、「どうすれば早く楽になる?」と焦ってしまいますよね。まずは、つった瞬間にできる動きと、落ち着いてから行うケアを順番にまとめてみました。専門家による記事でも、無理に力を入れず、筋肉をゆっくり伸ばすことが基本と言われています(引用元:https://hitomiru-clinic.com/blog/post-867/)。

つった瞬間のストレッチ・マッサージの方法(ふくらはぎ・太もも・足指)

まず深呼吸をして、痛みが出ている筋肉をゆっくり伸ばすところから始めると言われています。

たとえばふくらはぎの場合、つま先を自分のほうへ軽く引く動きを意識すると、縮んで固まった筋肉が少しずつ伸びる感覚があります。会話でも、

「急ぐと逆に痛みが強くなるよね…」

「うん、ゆっくり伸ばすのがいいみたい。」

といった声が多いようです。

太ももがつった時も同じで、痛みのある方向に無理に曲げず、反対側へ伸ばしていく姿勢がすすめられています。足指の場合は、指を根元から優しく持ち、ゆっくり反らすようにする方法が紹介されています。

引用元:

https://hitomiru-clinic.com/blog/post-867/

眠りからの目覚め後にやっておくと安心なケア(温める・軽く動かす・水分補給)

つりが落ち着いた後は、いきなり立ち上がらず、温める → 軽く動かす → 水分を補うという流れが安心だと言われています。

特に温めるケアは、血流を整えるサポートになるとされ、蒸しタオルやお湯を使う方法がよく紹介されています。

また、「朝起きてからしばらく痛みが残る…」という声もありますが、軽い足首回しやふくらはぎの上下運動などで、徐々に筋肉がほぐれていくと感じる方もいるようです。

薬や漢方が必要となるケース(頻発時・生活に支障がある場合)

「最近、週に何回も足がつる」「痛みが強くて眠れない日が続く」という状態では、専門家への来院がすすめられると言われています。

パラマウントベッドの健康コラムでは、芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)が活用されることも紹介されていますが、体質によって合う・合わないがあるため、自己判断ではなく相談を通じて使うことが大切とされています。

引用元:

https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/53

#足がつる応急処置

#こむら返り対策

#ふくらはぎストレッチ

#水分補給の重要性

#漢方と足のつり

4.予防・習慣化したいセルフケア&生活改善

夜に足がつくのを減らすためには、普段の生活の中でできるケアを少しずつ取り入れていくことが大切と言われています。「急に全部始めるのは大変…」という方でも、寝る前のストレッチや水分のとり方など、小さな見直しだけで変化を感じることがあります。ここでは、日常で続けやすい5つの予防アプローチを紹介しますね。

寝る前のふくらはぎストレッチ&筋膜リリース

ふくらはぎの筋肉は日中ずっと働き続けているため、寝る前に軽く伸ばしてあげることがすすめられています。

会話でも、

「寝る前にアキレス腱を伸ばすと翌朝が違う気がする」

「筋膜ローラーでコロコロすると足が軽くなるよね」

といった声が多いようです。

急に強く伸ばすのではなく、10~20秒かけてゆっくり伸ばすほうが筋肉が落ち着きやすいと言われています。

就寝環境の見直し(寝具・室温・靴下/靴の選び方)

足が冷えると筋肉がこわばりやすいとされ、室温・湿度・布団の厚さを整えるだけでも負担が減ると言われています。

do-yukai.comでも、寝具の素材や足元の温度が足つりに影響すると紹介されています。

引用元:https://www.do-yukai.com/medical/83.html

また、日中に履く靴が合っていないとふくらはぎに余計な負担がかかるとも言われています。クッション性のある靴や、かかとの安定するものを選ぶと安心だと紹介されています。

食事・水分・ミネラルバランスの整え方(食材・タイミング)

小林製薬の医師監修ページでも、水分と電解質のバランスが筋肉の調整に関わると説明されています。

引用元:https://www.kobayashi.co.jp/brand/comurecare/doctor/

特にミネラル(カリウム・マグネシウム・カルシウム)は、

・バナナ

・ほうれん草

・ナッツ類

・乳製品

などに多く、「夕食や寝る前の補食で取り入れると調整しやすい」と言われています。寝る前にコップ一杯の水を飲む習慣も、多くの方が取り入れている方法のひとつです。

運動習慣・筋力維持・血行促進(ウォーキング・下肢筋トレなど)

運動不足が続くと筋肉が緊張しやすく、血流も停滞しやすいと言われています。「毎日でなくても、気が向いた時に少し歩くようにしている」といった実践も多いようです。

ウォーキング・かかと上げ運動・足首まわしなど、下肢中心の軽い運動が習慣化しやすいとされています。

飲酒・喫煙・長時間同一姿勢を避ける生活習慣の見直し

つかざき病院の整形外科コラムでは、飲酒が水分バランスを乱しやすく、喫煙が末梢の血行に影響すると紹介されています。

引用元:https://www.tsukazaki-hp.jp/departments/orthopedics/20210903.html

また、長時間の座りっぱなし・立ちっぱなしはふくらはぎに負担が蓄積しやすく、夜つりの原因になる場合があると言われています。「1時間に一度は姿勢を変える」など、無理のない範囲で動きを入れると負担が軽くなるようです。

#足がつる予防

#セルフケア習慣

#ミネラルバランス

#就寝環境改善

#ふくらはぎストレッチ

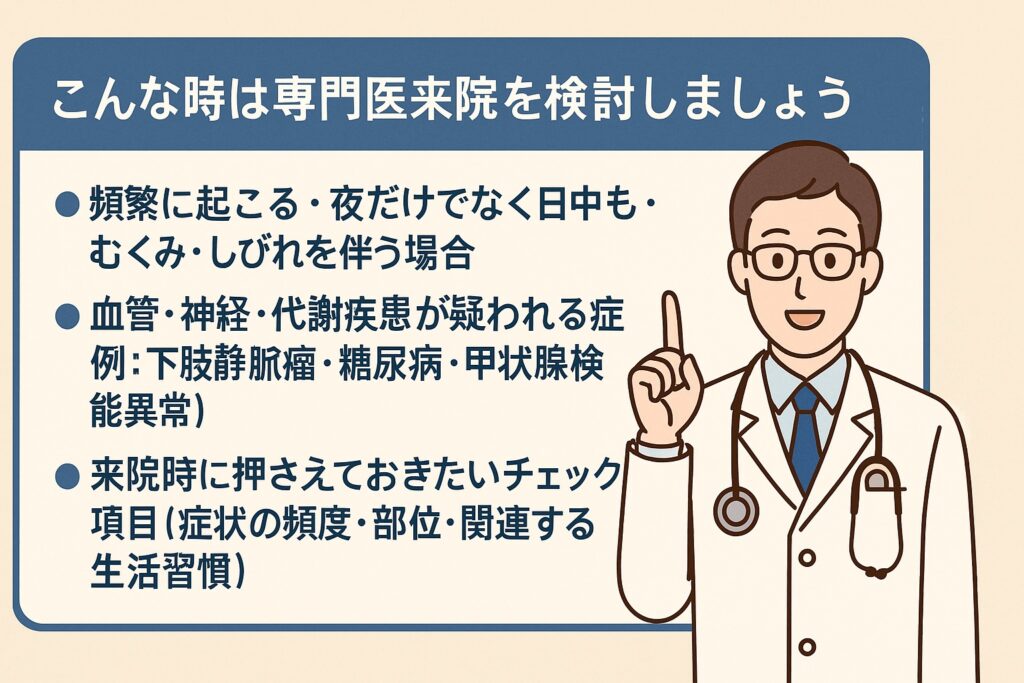

5.こんな時は専門医受診を検討しましょう

夜に足がつることはよくあると言われていますが、状況によっては専門医への来院を考えたほうがよいケースもあるとされています。「最近ちょっと気になるんだよね…」という段階で相談しておくと安心につながる場合もあります。ここでは、来院を検討するとよい場面を3つの視点で整理しました。

頻繁に起こる・夜だけでなく日中も・むくみ・しびれを伴う場合

まず注意したいのは、つる頻度が明らかに増えている時です。

「月に1回だったのが、最近は週に2回くらい…」という声もありますが、このように回数が増えている場合、筋肉だけの問題ではない可能性があると言われています。

また、夜だけでなく日中にも足がつる、さらにしびれやむくみが同時に出る場合も、血流や神経の状態が影響していることがあるとされています。

会話でも、

「最近しびれも出てきた気がして…」

「それは一度相談したほうが安心かもね。」

といったやり取りがよくあります。

血管・神経・代謝疾患が疑われる症状がある時

(例:下肢静脈瘤・糖尿病・甲状腺機能異常)

武蔵小杉の皮膚科・形成外科(小杉町クリニック)では、足のつりが下肢静脈瘤・糖尿病・甲状腺機能異常などの症状と関連する場合があると紹介されています(引用元:https://yism.or.jp/kosugicho/faq/varix_q3/)。

例えば、

・夕方になると足がパンパンに張る

・血管が浮き出て見える

・冷えやすい、だるさが続く

といった症状が同時にある場合、血管系のトラブルが疑われることがあると言われています。

「ただのこむら返りだと思っていたら、静脈の問題があった」というケースもあるため、気になる変化があれば専門家に相談する流れが安心のようです。

来院時に押さえておきたいチェック項目

(症状の頻度・部位・関連する生活習慣)

相談に行く際は、以下をメモしておくと触診やヒアリングがスムーズになるとされています。

- 足がつる頻度(週◯回、時間帯など)

- つる部位(ふくらはぎ、太もも、足指など)

- 症状が出る前の行動(長時間の座位・運動量・水分量など)

- 併発している症状(しびれ・むくみ・冷え)

- 生活習慣(飲酒・喫煙・睡眠の質・靴の種類)

これらを整理して伝えることで原因の推察がしやすくなり、改善につながるアドバイスを受けやすくなると言われています。

#足がつる原因チェック

#受診の目安

#下肢静脈瘤の可能性

#しびれとむくみ

#専門相談のポイント