頚椎 ヘルニア 症状にお悩みの方へ。首・肩・腕・手足に広がる痛みやしびれの原因と段階別の特徴、自分でできるセルフチェックや整形外科受診のタイミングをわかりやすく解説します。

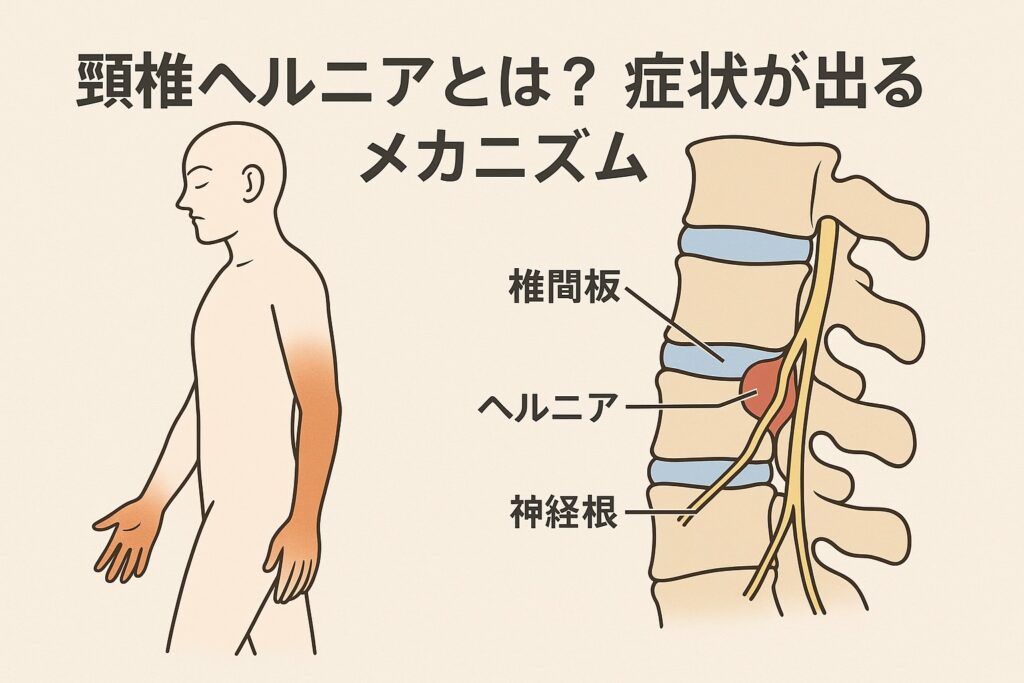

1.頚椎ヘルニアとは?症状が出るメカニズム

「頚椎ヘルニア」という言葉を聞くと、首だけの問題だと思われがちですが、実際には腕や手、さらに足のほうまで症状が広がることがあると言われています。こうした広がり方には、椎間板や神経の位置関係が深く関係していると説明されています。ここでは難しい専門用語をできるだけ避けながら、なるべく自然な流れでお話ししていきますね。

椎間板・神経根・脊髄の関係

まず、首の骨(頚椎)は7つの骨が積み重なっていて、その間には「椎間板」というクッションの役割をする組織があると言われています。長時間同じ姿勢が続いたり、加齢などが重なることでこの椎間板が変化し、外側に飛び出してしまうと「神経根」や「脊髄」に触れて症状が出ると言われています。

神経根は腕や手の感覚や動きを担当していて、脊髄は全身へ指令を送る大きな神経の幹のような存在と説明されています。つまり、どちらに刺激が加わるかで症状の現れ方が変わる傾向があるとされています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

・https://clinic.adachikeiyu.com/7434

・https://www.itoortho.jp/spine/

なぜ「首」だけでなく「腕/手/下半身」にも症状が出るのか

「首が原因なのに、なんで手がしびれるの?」と驚く方は少なくありません。これは神経の走り方に理由があると言われています。

腕や手の神経は首のあたりから枝分かれしており、頚椎の神経根が影響を受けると、その神経が担当する部位に症状が届くように感じると説明されています。

さらに、脊髄にまで圧がかかるケースでは、手足のもつれや歩きにくさなど、下半身にも症状が現れる場合があるとも言われています。「首だけが悪いのに足まで違和感が出る」という流れは、この仕組みから説明されています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

・https://clinic.adachikeiyu.com/7434

症状が出るまでの流れ(軽度 → 中等度 → 重度)

頚椎ヘルニアの症状は、急に強く出るというより、少しずつ段階を踏んで進むことが多いと言われています。

●軽度の段階

最初は「首が重い」「肩が張る」といった、よくある疲労感に近い違和感が中心とされています。

●中等度の段階

椎間板の飛び出しが進むと、腕のしびれやだるさ、指先の細かい動きのしづらさが出ると言われています。

●重度の段階

脊髄が刺激されるほどになると、歩きにくさ、足のもつれ、ボタンが留めにくいなどの動作の変化が現れるケースも説明されています。

こうした段階をふまえると、早いタイミングで気づくことが、後の負担を減らすためにも大切と言われています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

・https://www.itoortho.jp/spine/

#頚椎ヘルニア

#首の痛み

#腕のしびれ

#神経症状

#症状の進行

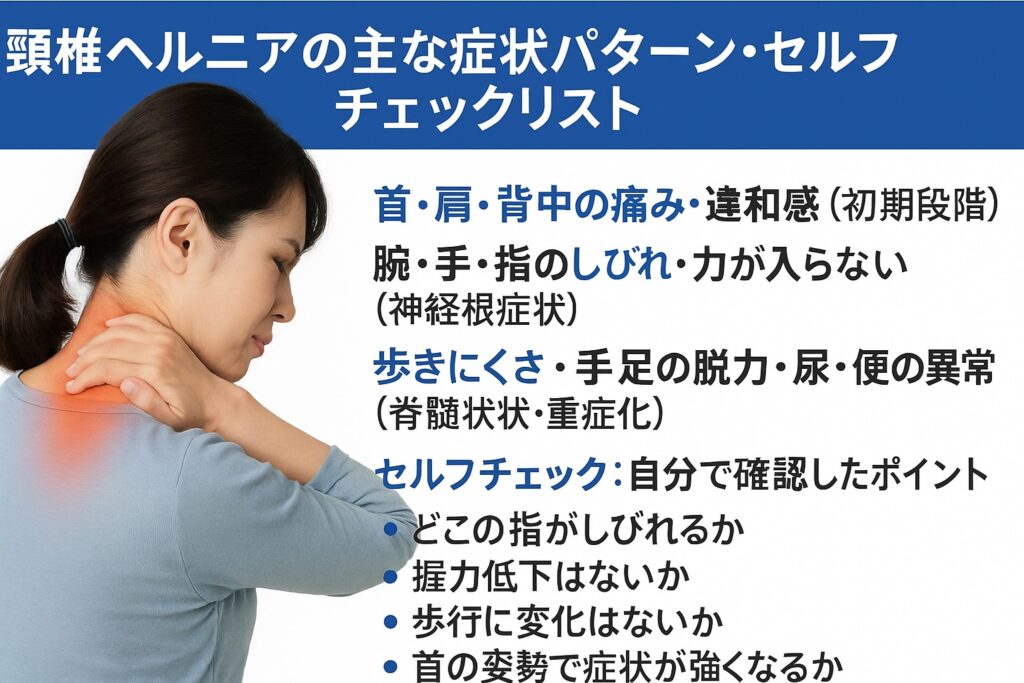

2.頚椎ヘルニアの主な症状パターン・チェックリスト

頚椎ヘルニアの症状は「首の違和感だけの軽い状態」から「手足の動かしづらさが出る状態」まで、段階によって幅があると言われています。読者の方からは「どの症状が初期なのか」「しびれが出たら危険なのか」など、順番が分かりにくいという声も多いようです。そこで、ここでは一般的に紹介されている症状パターンを整理しながら、日常で確認しやすいチェックポイントもまとめてみました。

首・肩・背中の痛み・違和感(初期段階)

最初のサインとしてよく挙げられているのが、首まわりの重さや張り、肩こりのような違和感と言われています。たとえば「朝起きた時だけ首が固い」「背中の片側がつっぱる」など、疲労と区別がつきにくいこともあるようです。デスクワークやスマホ姿勢の長さに影響を受けやすいと説明されていて、姿勢を変えると一時的に軽くなるケースもあるとのことです。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

・https://clinic.adachikeiyu.com/7434

腕・手・指のしびれ・力が入らない(神経根症状)

ヘルニアが進んで神経根に触れると、腕から指先にかけてしびれやだるさが出ると言われています。「ペットボトルのフタが開けづらい」「ペンがうまく持てない」といった細かい動作の変化に気づく人もいます。しびれの範囲は首のどの高さが関わっているかで変わると説明され、具体的には親指・中指・小指など、指によって違いが出ると言われています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

・https://www.itoortho.jp/spine/

歩きにくさ・手足の脱力・尿・便の異常(脊髄症状・重症化)

脊髄まで影響が及ぶと、手だけでなく足にも症状が広がる可能性があると紹介されています。「歩幅が狭くなる」「つまずきやすい」などの動作変化や、細かな作業がしづらくなるケースもあると言われています。さらに、ごくまれに排尿・排便の変化が起きる場合も説明されており、こうした変化が続く時は早めに専門機関へ相談することが推奨されています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

セルフチェック:自分で確認したいポイント

ご自身でも確認しやすいポイントとして、以下のような項目が挙げられています。

- どの指がしびれるのか(親指か、小指かなど)

- 握力が落ちていないか(物を落としやすくなったなど)

- 歩き方に変化がないか(ふらつき・歩幅の変化)

- 首の姿勢で症状が強くなるか(うつむく・反らすなど)

こうしたチェックは状態を把握する手がかりになると言われていますが、自己判断だけでは限界があるため、気になる変化が続く際は専門家に相談するほうが良いと紹介されています。

#頚椎ヘルニア症状

#首肩の痛み

#腕のしびれ

#脊髄症状

#セルフチェック

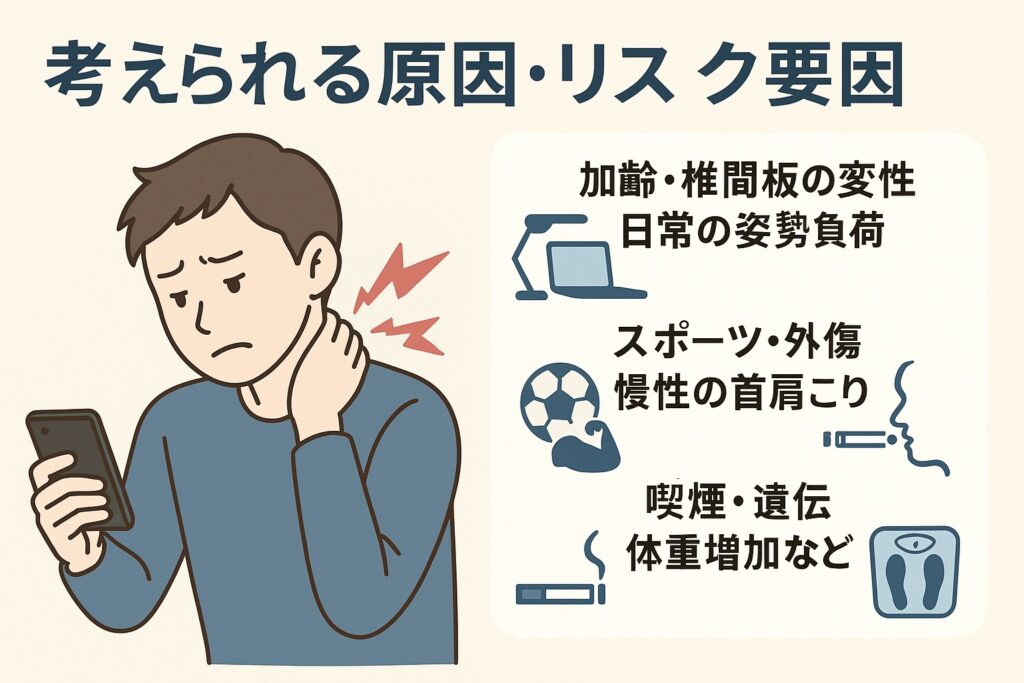

3.考えられる原因・リスク要因

頚椎ヘルニアは「急に起こる大きなケガ」というより、日々の姿勢や加齢、生活習慣など複数の要因が積み重なることで起きやすくなると言われています。利用者の方からも「スマホの姿勢は関係あるの?」「スポーツ歴が影響している?」といった疑問をよく聞きます。ここでは一般的に紹介されているリスク要因を、できるだけ日常に結び付けて整理していきますね。

加齢・椎間板の変性/日常の姿勢負荷(スマホ・PC)

椎間板は年齢とともに水分が少なくなり、弾力が落ちる傾向があると言われています。これが続くと外側の組織が弱くなり、ヘルニアが起きやすい環境になると説明されています。また、スマホを長時間見続ける“前傾姿勢”や、PC作業で首が前に出る姿勢も負担になりやすいとされています。

「1日数時間のスマホ操作が続くと、首のカーブが崩れやすい」といった説明も多く、頭の重さが首に集中しやすくなるため注意が必要だと言われています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

・https://clinic.adachikeiyu.com/7434

スポーツ・外傷・慢性の首肩こりからの進行

ふだんスポーツをしている人の場合、首まわりに強い負荷がかかったり、衝撃を受けたことがきっかけになるケースが紹介されています。特に接触競技やジャンプ動作が多いスポーツでは、頚椎に小さなストレスが繰り返し加わりやすいと言われています。

また、慢性的な首肩こりが続くと、首周辺の筋肉が常に緊張しやすく、姿勢が崩れたまま固まってしまうことがあるとされています。その状態が長引くと、椎間板に偏った負荷がかかりやすく、結果として変性が進む流れにつながると説明されています。

引用元:

・https://www.itoortho.jp/spine/

その他のリスク(喫煙・遺伝・体重増加など)

喫煙は椎間板への血流を妨げる可能性があると言われていて、変性が進みやすいという指摘があります。また、遺伝的に椎間板の状態が変化しやすい家系もあるとされています。

さらに、体重が増えることで全体の姿勢が崩れやすくなり、首まわりに負担がかかりやすくなるとも説明されています。生活習慣や体の使い方が積み重なることで、頚椎にストレスがかかりやすい環境になると言われているようです。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

#頚椎ヘルニア原因

#姿勢の悪さ

#スポーツ外傷

#生活習慣リスク

#椎間板の変性

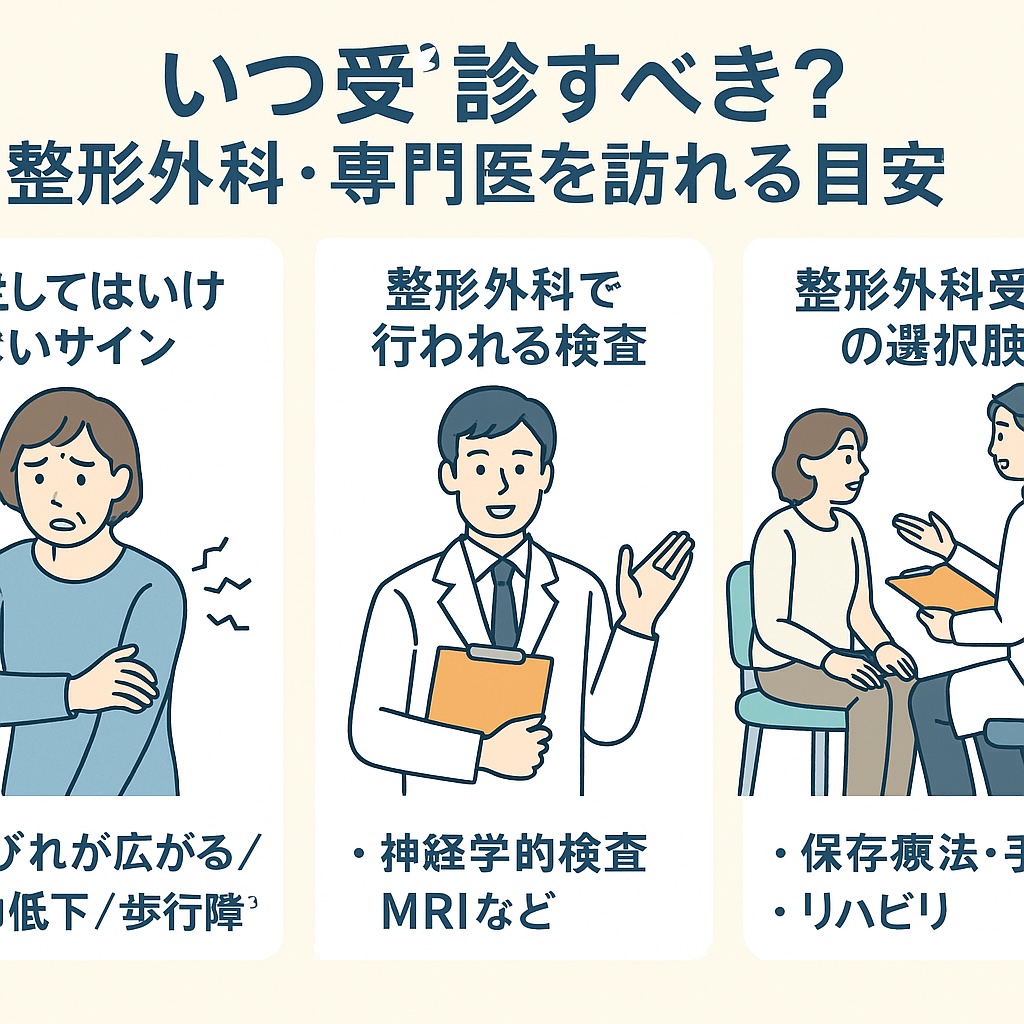

4.いつ受診すべき?整形外科・専門医を訪れる目安

頚椎ヘルニアかもしれない…と不安を感じている方ほど、「この程度で来院していいのかな?」と迷いやすいと言われています。実際には、症状が進むタイミングや、体の動かし方に変化が出る時期には、早めの相談がすすめられることが多いようです。ここでは一般的に紹介されている “来院の目安” を分かりやすくまとめてみました。

放置してはいけないサイン(しびれが広がる/握力低下/歩行障害)

まず最初に注意したいのは、腕や指先のしびれが少しずつ広がっていくケースだと言われています。「朝だけしびれる」から「日中も続く」ように変化したり、握力が落ちたような感覚が出ると、神経への影響が強くなっている可能性が示されることがあります。

さらに、歩いている時にふらつきが出たり、足の運びがぎこちなくなる状態は、脊髄まで影響が出ている可能性があると説明されています。こうした症状が続く場合は、早めに専門機関へ相談したほうが良いとされています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

・https://www.itoortho.jp/spine/

整形外科で行われる検査(神経学的検査/MRIなど)

検査の目的は“今の状態を正確に知ること”であり、どの神経に影響があるかを判断する材料になるとされています。必要な検査は症状の進み方によって異なるため、医師と相談しながら進める流れが一般的とされています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

来院すると、まずは触診や問診を通してしびれの範囲や筋力低下の有無を確認すると紹介されています。そのうえで、神経の働きをみる「神経学的検査」や、椎間板の状態を確認しやすいMRIなどの画像検査が必要に応じて行われると言われています。

整形外科来院後の選択肢(保存療法・手術・リハビリ)

来院後は、まず「保存療法」と呼ばれる負担軽減の方法が案内されるケースが多いと言われています。安静、生活習慣の調整、薬剤の使用、頚椎の安定化を促すリハビリなどが含まれるようです。

それでも症状が続く場合や、脊髄に強い圧迫が見られる時には、手術が候補として説明されることもあります。ただ、全員が手術になるわけではなく、状態や生活スタイルに合わせて選択肢が複数用意される流れが一般的とされています。

「いまの状態を知る」「悪化しないよう整える」という目的で来院する人も多いと言われており、早めの相談が安心につながりやすいようです。

#頚椎ヘルニア来院目安

#しびれの進行

#神経学的検査

#整形外科の選択肢

#MRI検査

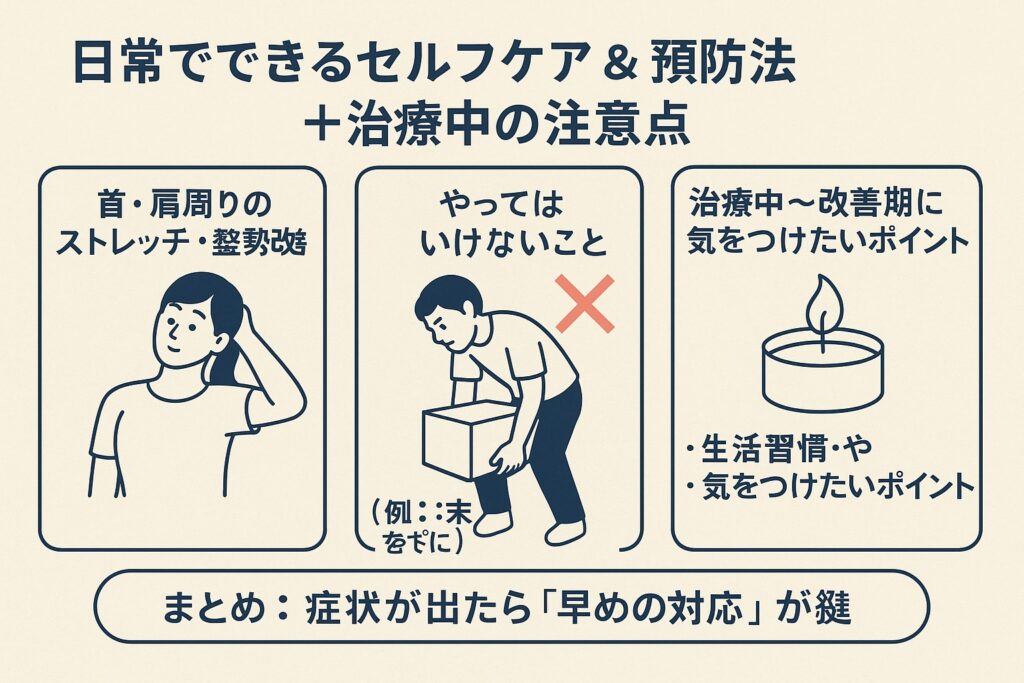

5.日常でできるセルフケア&予防法+治療中の注意点

頚椎ヘルニアの症状が続くと、「普段の生活でできることはある?」「悪化しないためのコツを知りたい」という声を多く聞きます。一般的には、首〜肩まわりの負担を減らすための工夫や、生活習慣の調整がすすめられると言われています。ここでは、参考記事で紹介されている内容を踏まえて、日常で取り入れやすいポイントを整理してみました。

首・肩周りのストレッチ・姿勢改善

日常で取り入れやすいケアとして、肩甲骨まわりの軽い動きや、首をゆっくり回すストレッチなどが紹介されています。急に強く伸ばすのではなく、痛みのない範囲で行うことが大切だと言われています。

長時間のスマホ姿勢やデスクワークは、首が前に出る“前傾姿勢”になりやすいため、30分〜1時間に一度は軽く姿勢を整える休憩を入れると良いと説明されています。「画面を目の高さに上げる」「椅子の背もたれを使って骨盤を立てる」など、ちょっとした工夫でも負担が変わると言われています。

引用元:

・https://omuroseikei.com/column/478/

「やってはいけないこと」(例:首を無理に反らす/重い荷物を持つ)

一方で、避けたほうが良いとされる動作もあります。たとえば、首を急に反らせる動きは、神経に刺激が入りやすいと言われています。また、重い荷物を片側だけで持つと、首〜肩に偏った負担がかかる可能性があるとも紹介されています。

そのほか、痛みが強い時期に無理をして運動量を増やすと、かえって負担になることもあるため、段階に合わせて動きを調整するほうが良いとされています。

引用元:

・https://www.itoortho.jp/spine/

検査中〜改善期に気をつけたいポイント(生活習慣・運動・再発予防)

検査をしながら経過を見る期間は、痛みの波が出やすいため、生活リズムを整えることがすすめられることが多いようです。睡眠不足やストレスは首肩まわりを緊張させる要因になると言われていて、湯船で体を温めるなどのリラックスも役立つことが紹介されています。

改善期に入っても油断は禁物で、重い物の持ち上げ方や姿勢のクセが戻ると再発しやすいと説明されています。「腕ではなく脚で持ち上げる」「急な首の動きを避ける」など、日常の小さな意識が大切だと言われています。

まとめ:症状が出たら「早めの対応」が鍵

頚椎ヘルニアは、姿勢や生活習慣と密接につながっていると説明されています。そのため、“少し早め”のセルフケアや専門機関への相談が、悪化を避けるヒントになると言われています。無理のない範囲でケアを続けながら、気になる変化があれば早めに行動することが安心につながりやすいようです。

#頚椎ヘルニアセルフケア

#姿勢改善

#首肩ストレッチ

#再発予防

#生活習慣の見直し