膝 ミシミシ音がするけれど痛みはない…そんな違和感の正体と原因をわかりやすく解説。軟骨・半月板・筋力低下などポイントを押さえ、セルフチェックと整形外科受診の目安、簡単ケアも紹介します。

1.膝 ミシミシ音ってどういう音?気になる“違和感”の正体

そもそもミシミシ音とはどんな状態?

「膝からミシミシ音がするんだけど、これって大丈夫なのかな?」と不安になる方は少なくありません。実際、専門家のあいだでは 軟骨のすり減りや膝関節まわりの摩耗が関係していると言われています。

音の正体は、関節のクッションとなる軟骨や半月板が弱ってきたときにつながる“摩擦音”である可能性があると言われています。また、膝まわりの筋肉が緊張していると関節の動きがスムーズにいかず、ミシミシとした音につながる場合もあるそうです。音の種類は人によって違い、「ギシギシ」「パキパキ」と感じる人もいます。

「ポキポキ」との違いってある?

よく混同されるのが「ポキッ」という瞬間的な音です。こちらは関節内の気泡がはじけることで生じると考えられており、いわゆる“ミシミシ”の連続した摩擦音とは性質が違うと言われています。

「痛みがないから大丈夫?」は誤解かも

「痛みがない=問題なし」と考えがちですが、上位サイトでも 痛みの有無だけでは状態を判断できないと言われています。

会話風に例えるなら「膝が“ちょっと無理してるよ”と囁いている状態」といったところでしょうか。放っておくと改善まで時間がかかる可能性もあるため、今どんな場面で音が出るのかを軽くメモしておくと状況が整理しやすくなります。

#膝ミシミシ音の正体

#摩擦音のメカニズム

#痛みなしでも注意

#音の種類の違い

#早期の気づきが大切

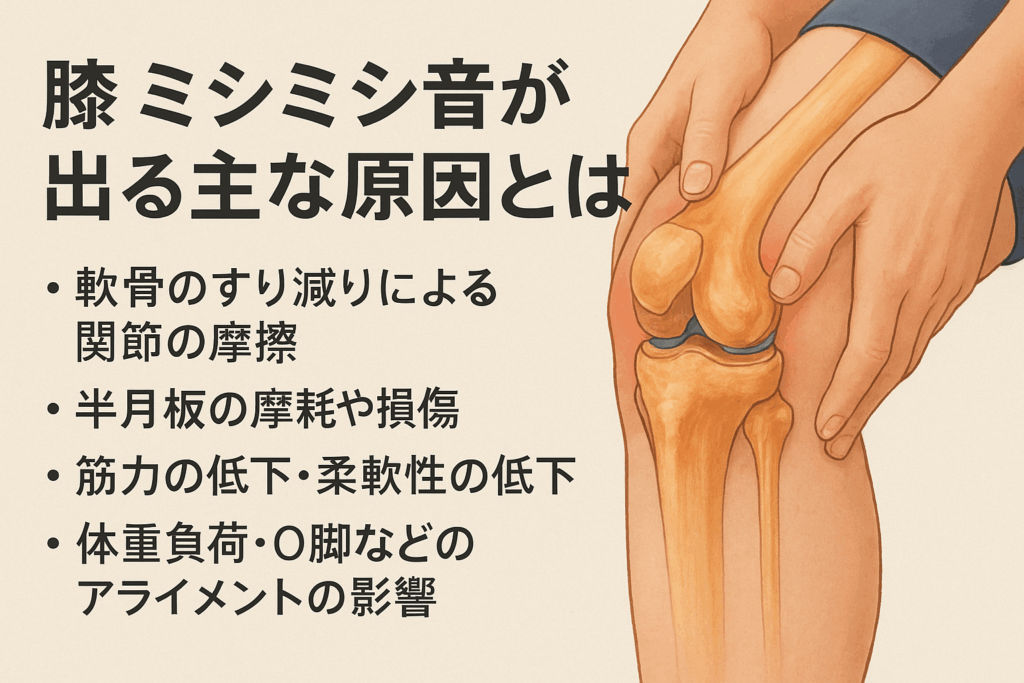

2.膝 ミシミシ音が出る主な原因とは

軟骨のすり減りによる関節の摩擦

膝からミシミシと音がする背景には、関節を覆う軟骨のすり減りが関係していると言われています。軟骨はクッションの役割を持つため、加齢や負荷の蓄積で薄くなってくると、関節の動きがスムーズにいかず摩擦音につながることがあるようです。特に階段の上り下りや立ち上がり動作で音が目立つ方は、軟骨の変化と関連するケースが紹介されています。

半月板の摩耗や損傷

膝関節のクッションとして働く半月板が弱ってくると、関節の安定性が低下し、結果としてミシミシ音が生じる場合があると言われています。スポーツ歴がある方、長時間の歩行や立ち仕事が多い方は半月板への負担が蓄積しやすいようで、違和感の原因の一つとして挙げられています。

筋力の低下・柔軟性の低下

膝まわりの筋肉(大腿四頭筋・ハムストリングス・ふくらはぎ)が弱ってくると、膝関節の軌道がわずかに乱れ、ミシミシ音を引き起こすと説明されています。筋肉が硬くなると関節が引っ張られ、余計にスムーズさを失うとも言われています。普段あまり歩かない、デスクワーク中心という方はこのパターンが増えやすいようです。

体重負荷・O脚などのアライメントの影響

体重が増えると膝にかかる力が増し、結果として軟骨や半月板が疲れやすくなると言われています。また、O脚・X脚など脚の軌道がずれている状態では特定の部位への負担が偏り、ミシミシ音が生じやすくなると説明されています。姿勢や歩き方のクセも影響することがあるため、音が出る場面を覚えておくと原因整理に役立ちます。

#膝ミシミシ音の原因

#軟骨の変化

#半月板の摩耗

#筋力低下の影響

#体重とアライメント負荷

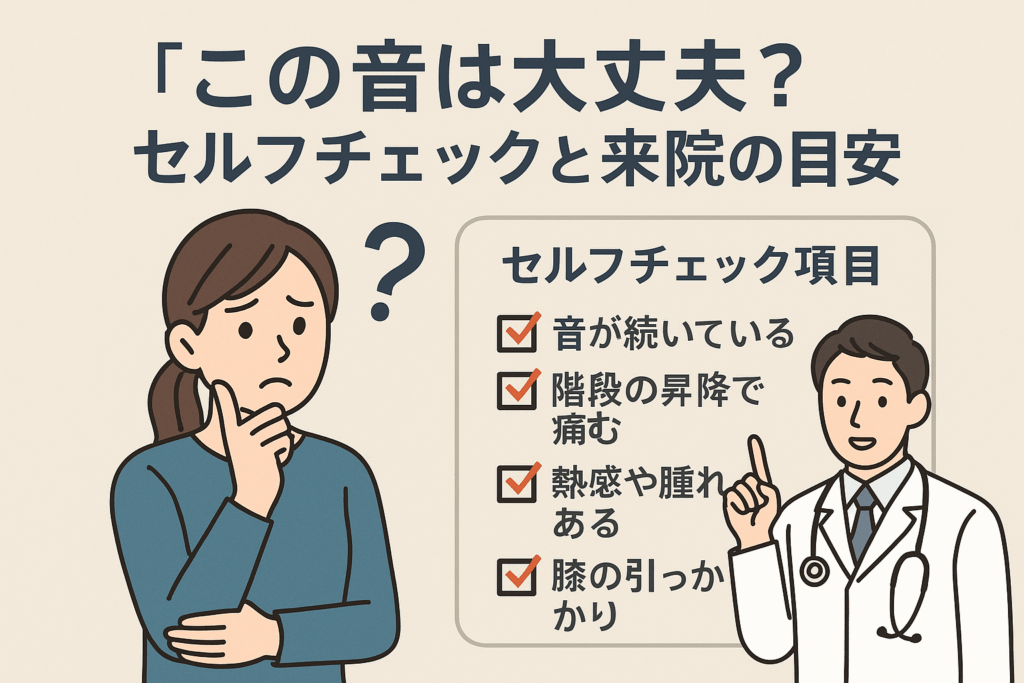

3.“この音は大丈夫?”セルフチェックと来院の目安

まず確認したいセルフチェック項目

「膝からミシミシ音がするけど、このまま様子を見ていいのかな…?」と迷う場面はよくあります。気になる場合は、まず日常の中で次のようなポイントを軽くチェックしてみると状況が整理しやすいと言われています。

たとえば、

・音が出るのは歩きはじめだけなのか

・階段で重さや違和感が出るか

・腫れやこわばりがあるか

・朝だけ動きにくい感じがあるか

このような些細な変化がヒントになるようです。上位サイトでも、痛みがなくてもミシミシ音が続く場合は関節内の摩擦が背景にある可能性があると言われています。

一度、音が出る場面や時間帯をメモしておくと、来院した際の説明がしやすくなるとも紹介されています。

“様子見でよい音”と“注意すべき音”

ミシミシ音は必ずしもトラブルのサインとは限らず、関節内の動きが少しスムーズでないだけという場合もあると説明されています。ただし、以下の変化がある場合は注意が必要だと言われています。

・階段の上り下りで膝の中がズキッとする

・膝がはまらないような引っかかり感がある

・歩き続けると腫れや熱感が出る

・膝を曲げ伸ばしするときに強いこわばりがある

これらは軟骨や半月板の変化と関連することがあるとされ、早めの相談がすすめられています。

来院を検討すべき“サイン”

実際に来院する目安としては、「生活動作で違和感が増えてきた」「音と一緒に軽い痛みが出る」「片側だけ強く鳴る」などの変化が挙げられています。特に、膝がぐらつく感じや階段で体重をかけづらくなる場合は、膝関節の安定性が落ちている可能性があると言われています。

来院すると触診や動きの確認が行われ、必要に応じて検査へ進む流れが一般的です。早めに相談することで、普段の生活のクセや負荷のかかり方が整理できる場合もあり、改善の方向が見つかりやすいとされています。

#膝ミシミシ音セルフチェック

#来院の目安

#痛みと違和感の判断

#関節の摩擦サイン

#早期相談の重要性

4.現役トレーナー/理学療法士が教えるセルフケアと対処法

膝まわりの筋力を“ほどよく”支えるトレーニング

膝のミシミシ音が気になるとき、まず意識したいのが「膝まわりの筋肉をゆるく支える力」です。専門家のあいだでは、大腿四頭筋やハムストリングスが弱ってくると膝関節の軌道が安定しにくくなり、摩擦音の原因につながると言われています。

とはいえ、急に強度の高い運動をすると逆に膝へ負担がかかることもあるため、最初は椅子に座ったままできる膝伸ばし運動や、筋肉を軽く目覚めさせるような動きから始めると続けやすいようです。「今日は調子どう?」と体に声をかけるような感覚で、少しずつ動かしていくと安心して取り組めます。

柔軟性アップで膝関節の動きをなめらかに

膝のミシミシ音は、筋肉が硬くなって関節に余計な負荷がかかることで現れることがあると言われています。

特に、デスクワークが多い人は太ももの前側が硬くなりやすいので、立ったままかかとをお尻に近づけるストレッチが人気です。「あ、ここちょっと硬いな」と気づくタイミングが、そのままケアのヒントになります。

日常動作を“膝に優しいフォーム”に変える

トレーナーや理学療法士の現場では、姿勢や歩き方のクセが膝へ負荷をかけているケースがよくあると紹介されています。たとえば、歩くときに膝が内側へ入りやすい人は膝関節にねじれが生まれ、ミシミシ音につながることがあると言われています。

まずは、自分の歩き方・立ち方のクセを観察し、膝とつま先の方向がそろっているかを意識するだけでも小さな改善につながるようです。

サポーター・インソールの活用

サポーターやインソールは膝の安定性を補うサポート用品として紹介されています。特に、長時間歩く日や階段が多い日など「今日は膝が頑張る日」に限定して使う方法が取り入れやすいようです。

ただし、どんな場合も断定せず、膝の状態に合うものを選ぶには専門家に相談することがすすめられています。

#膝セルフケア

#筋力トレーニング

#柔軟性アップ

#歩き方改善

#サポーター活用

5.再発しないために知っておきたい予防ポイントと今後の見通し

膝を長く守る“日常の小さな積み重ね”

膝のミシミシ音は一度落ち着いても、日常生活で同じ負担が続くと再び気になる場合があると言われています。専門家のあいだでは、膝まわりの筋力・柔軟性・姿勢の3つを整えることが予防の基本とされています。

たとえば、長時間の座り姿勢が続いた日は、太ももの前後を軽く伸ばすだけでも関節の動きがスムーズになりやすいと紹介されています。こうした“こまめなケア”は、膝への負担をゆるやかにするための大事な習慣だと言われています。

体重管理・歩き方・靴選びも実は大きなカギ

膝の負担は体重・歩き方・靴の3点に左右されやすいとされています。

また、歩くときに膝が内側へ入りやすいクセがあると、関節がねじれやすく摩擦音につながることもあるようです。靴底がすり減っている靴は膝の軌道を乱しやすいので、チェックする習慣も安心感につながりやすいと紹介されています。

サポーターやインソールの“上手な付き合い方”

再発予防という観点では、サポーターやインソールを状況に応じて使い分ける方法も紹介されています。長時間歩く日、階段が多い日、重い荷物を運ぶ日など、「負担が増える場面だけ使う」ことで膝の安定がサポートされると言われています。

ただし、万能ではないため「頼りすぎない」というバランスも大切だとされています。自分の膝の状態に合わせて活用することで、無理なく続けられます。

今後の見通しと“早めに相談するメリット”

膝のミシミシ音は、必ずしも深刻な状態を示すわけではないと説明されていますが、違和感が続く場合は早めに専門家へ相談することで状況が整理しやすくなると言われています。来院すると触診や動きの確認を通して、膝の使い方のクセや筋肉のアンバランスが把握でき、改善の方向性が見えやすいとされています。

「まだ大丈夫かな?」と思う早い段階で相談するほうが、負担の調整やセルフケアの方針が立てやすいようです。

#膝予防ポイント

#再発を防ぐ習慣

#体重歩き方ケア

#サポーター活用法

#早めの相談が安心