骨盤 骨の構造と機能を徹底解説。寛骨・仙骨・尾骨などの骨盤パーツから、歪みの原因・症状、セルフチェックと改善法まで、姿勢・腰痛・体のバランスに悩む方必見の内容です。

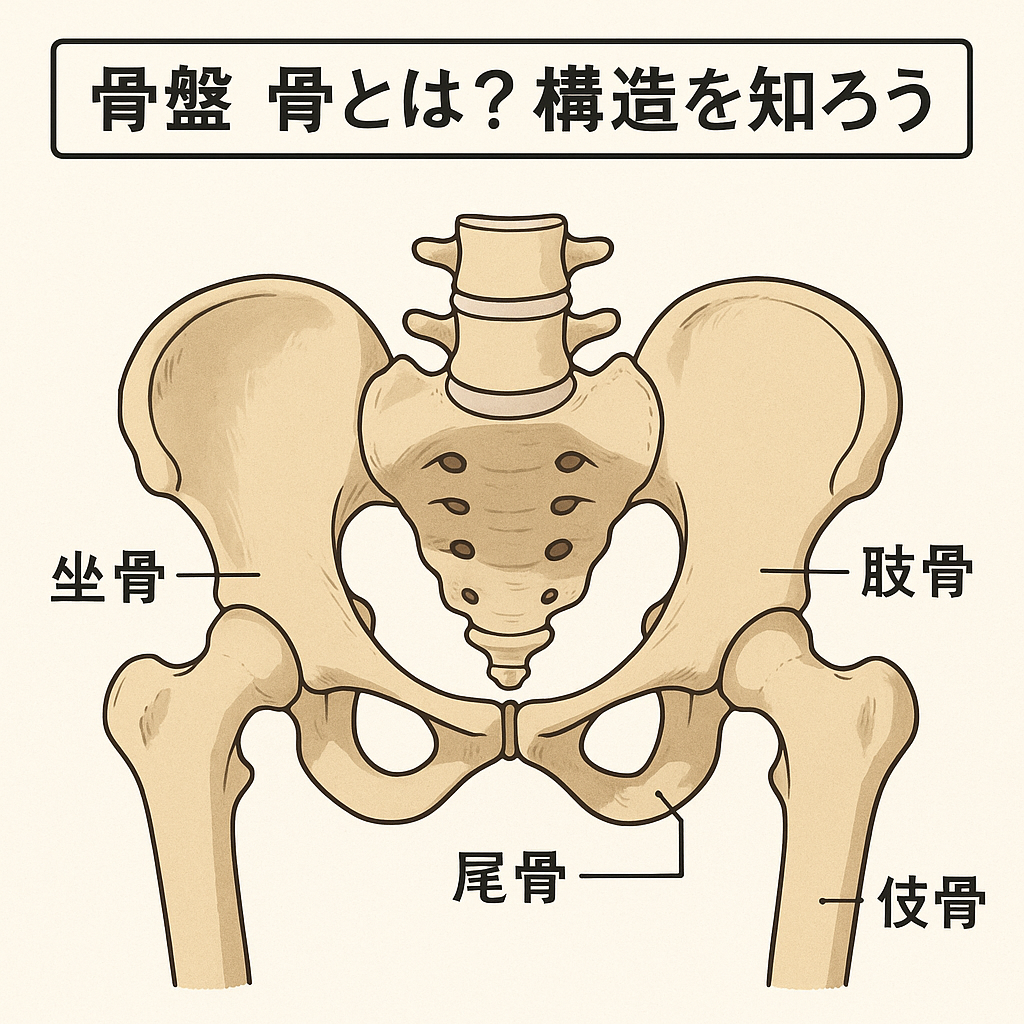

1.骨盤 骨とは?構造を知ろう

骨盤をつくる3つの骨(寛骨・仙骨・尾骨)

「骨盤って、実際どんな骨でできているんですか?」と質問されることがよくあります。ぱっと見では一つの大きな骨のように感じられますが、実は寛骨・仙骨・尾骨という3つの骨が組み合わさってできていると言われています。寛骨はさらに「腸骨・坐骨・恥骨」という三つが癒合したもので、大きな“器”のような形をつくります。仙骨は背骨の最下部に位置し、うしろ側でしっかりと受け止める土台のような役割を持っているとされています。さらに、その先端には尾骨がついており、全体として見ると輪のような構造になっている点が大きな特徴と言われています。

骨盤が“輪”の形になる理由

骨盤 骨が輪のように見えるのは、仙骨と左右の寛骨が「はまり込む」ように組み合わさっているためと言われています。とくに仙骨と腸骨のつながり部分は「仙腸関節」と呼ばれ、強靭な靭帯で支えられているため、大きく動くわけではありませんが、体の動きや衝撃に合わせてわずかに調整されると考えられています。また、前側には恥骨同士がつながる「恥骨結合」があり、ここも身体活動に合わせてわずかながら変化することがあると言われています。こうした複雑な組み合わせによって、私たちの体を支えつつ、衝撃を受け止められる構造になっていると説明されています。

体を支える“土台”としての骨盤

骨盤 骨は、上半身と下半身をつなぐ要のような位置にあります。そのため、姿勢維持・歩行・内臓の保護など、多方面で大切な働きをしていると言われています。寛骨の広い面は内臓を支える“受け皿”のような役割を果たし、仙骨は背骨を下から支える柱のようなイメージです。「骨盤が体の中心」とよく言われるのは、単に場所が中心にあるからではなく、体の機能面でも重要なポジションを担っているからだと説明されています。こうした構造を理解しておくと、骨盤まわりの不調や姿勢の変化の理由も納得しやすくなるはずです。

#骨盤の構造

#寛骨仙骨尾骨

#仙腸関節

#骨盤の役割

#体の土台

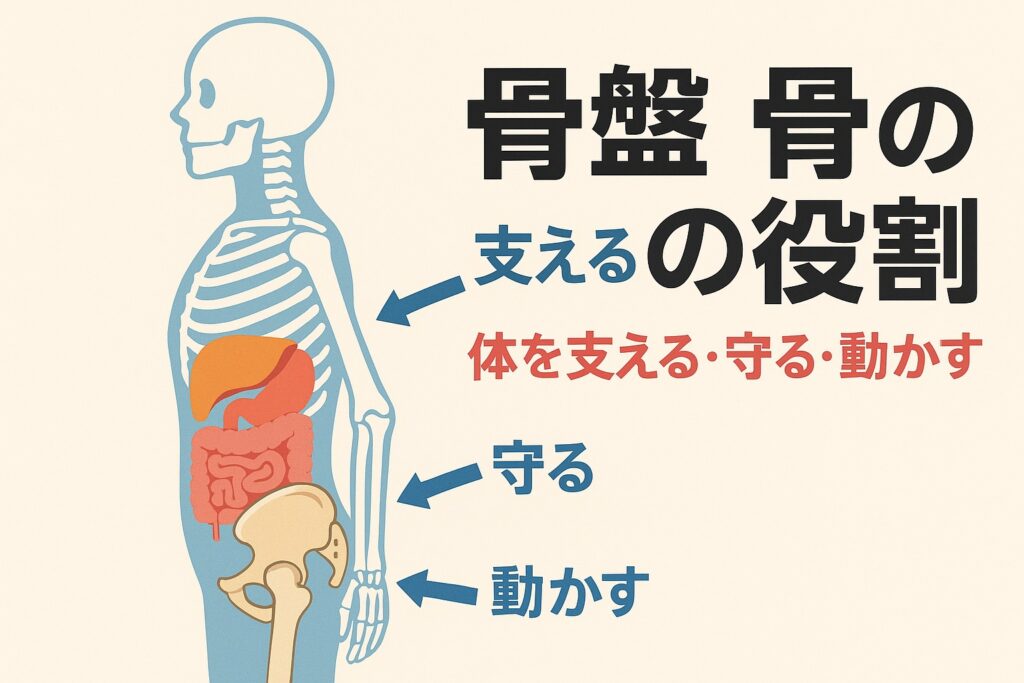

2.骨盤 骨の役割:体を支える・守る・動かす

上半身を支える“土台”としての役割

「骨盤って、体を支えるってよく聞くけど、具体的にどういう働きなんですか?」と相談されることがあります。骨盤 骨は、上半身の重さをしっかり受け止め、脚へと力を伝える“橋”のような存在だと言われています。とくに仙骨は背骨の最下部で体重を受け、左右の寛骨と組み合わさりながら衝撃を吸収すると説明されています。骨盤が安定していると、立つ・歩く・座るといった日常の動作がスムーズに感じやすいと言われています。

内臓を守る“受け皿”のような働き

骨盤 骨は、内臓を下から支える重要な器でもあると紹介されています。寛骨の広いカーブは、腸や泌尿器、生殖器などをしっかり包み込むような形になっていると言われています。もし骨盤の傾きが大きかったり左右差が強かったりすると、内臓の位置が変わりやすく、冷え・むくみ・便通の変化などが起こりやすいとも説明されています。ただし、これは一概に断定できる話ではなく、あくまで体全体のバランスの一部として考えられているようです。

動作の安定と衝撃吸収の役割

歩行や運動の際、骨盤 骨は衝撃を吸収し、左右の足へ力をスムーズに伝えるクッションのような機能を果たしていると言われています。仙腸関節や恥骨結合がわずかに動くことで、地面から返ってくる衝撃を逃がし、腰や膝への負担を分散させる働きがあると説明されています。また、骨盤が体の中心に位置することで、姿勢の安定にも影響すると考えられています。日常生活で「最近片足に体重が乗りやすい」「腰が疲れやすい」と感じるときは、骨盤まわりのバランスが関係していることもあると言われています。

#骨盤の役割

#内臓の受け皿

#衝撃吸収

#姿勢の安定

#体の中心構造

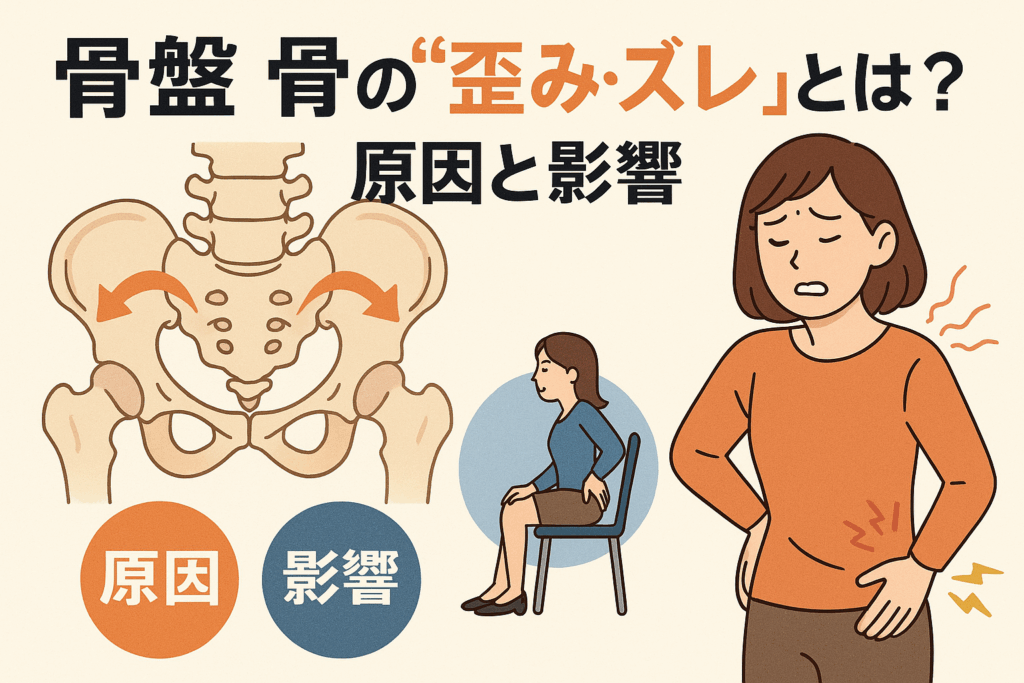

3.骨盤 骨の“歪み・ズレ”とは?原因と影響

そもそも「歪み・ズレ」とはどういう状態?

「骨盤が歪んでいますね」と言われたことがある方は多いですが、実際には骨盤 骨そのものが大きく変形するケースは少ないと言われています。医療・整体分野では、筋肉の緊張バランスや普段の姿勢によって、骨盤の位置が傾いたり、ねじれが生じたりする状態を“歪み”と呼ぶことが多いと説明されています。仙腸関節や恥骨結合は強靭な靭帯によって支えられていますが、わずかな動きが生じるため、その周辺の筋肉が硬くなると位置が変わったように感じることがあると言われています。「ズレている」という表現は比喩として使われることが多く、実際には骨が外れるわけではなく、あくまで“姿勢バランスの偏り”として理解されることが多いようです。

歪みが起こる主な原因

骨盤 骨の歪みは、日常生活のクセが積み重なることで起こりやすいと言われています。たとえば「足を組む」「立つときに片足へ体重をかける」「長時間同じ姿勢で座り続ける」などが代表的です。また、筋力の低下や左右差、運動不足なども骨盤を前傾・後傾させやすく、ねじれの原因にもなると説明されています。さらに、出産後は骨盤まわりの靭帯が緩む時期があるため、位置の変化を感じやすいという声もあります。こうした原因が複数重なることで、骨盤のバランスが崩れやすいと言われています。

骨盤の歪みが及ぼす影響

骨盤 骨の位置が偏り続けると、周囲の筋肉や関節に負担が分散しづらくなると説明されています。その結果、腰の張り感、肩こり、股関節の違和感、むくみ、冷えなどを訴える方が多いとも言われています。また、骨盤の傾きによって太ももの前側が張りやすくなったり、反り腰・猫背などの姿勢変化につながることもあるようです。ただし、これらの影響は個人差が大きいため「骨盤が歪んでいる=必ず不調が出る」というわけではなく、あくまで“原因の一つになり得ることがある”という立場で語られています。

#骨盤の歪み

#姿勢バランス

#仙腸関節

#日常生活のクセ

#不調との関係

4.セルフチェック&改善法:自宅でできるケア

まずは骨盤の位置をセルフチェックしてみよう

「自分の骨盤ってどうなってるんだろう?」と感じたとき、まず試したいのが簡単なセルフチェックです。壁に背中をつけて立ち、後頭部・肩甲骨・お尻・かかとの4点を軽く壁へ預ける方法は、専門家からもわかりやすいチェックとして紹介されることがあります。腰と壁の間にどれくらいの隙間があるかで、骨盤の前傾・後傾の傾向が確認しやすいと言われています。また、仰向けに寝て両ひざを倒す動き(ひざ倒し)でも左右差を感じ取れる方が多いようです。どちらかに倒しづらさがある場合、筋肉の緊張バランスに差が出ている可能性があると言われています。

骨盤まわりを整えるストレッチ&筋トレ

骨盤 骨のバランスを整えるためには、「ほぐす」「鍛える」の2つを組み合わせることが大切と言われています。たとえば、お尻の筋肉をゆっくり伸ばすストレッチ、股関節まわりの筋肉をほぐす動き、太ももの裏(ハムストリングス)を伸ばす運動などは、自宅でも取り入れやすい方法として紹介されています。また、骨盤底筋を意識した軽いエクササイズを続けることで、骨盤を支える力の安定につながるケースがあると説明されています。ただし、動作に痛みがある場合は無理に続けず、負荷を軽くしたり休むことが推奨されています。

日常動作を見直すと改善のヒントが見つかる

ケアをしてもすぐに戻ってしまう…という声もありますが、その場合は日常動作を見直すことが役立つと言われています。たとえば「長時間座りっぱなし」「片足に体重をかけて立つ癖」「足を組む習慣」などは、骨盤 骨の歪みにつながりやすいと説明されています。座るときは深く腰をかける、立つときは両足に体重を乗せる、歩くときは視線を上げて大股で歩くなど、ちょっとした意識で骨盤まわりが安定しやすくなるケースが多いようです。生活習慣とセルフケアをセットで行うことで、バランスが整いやすいと言われています。

#骨盤セルフチェック

#前傾後傾の確認

#骨盤ストレッチ

#日常動作の改善

#自宅でできるケア

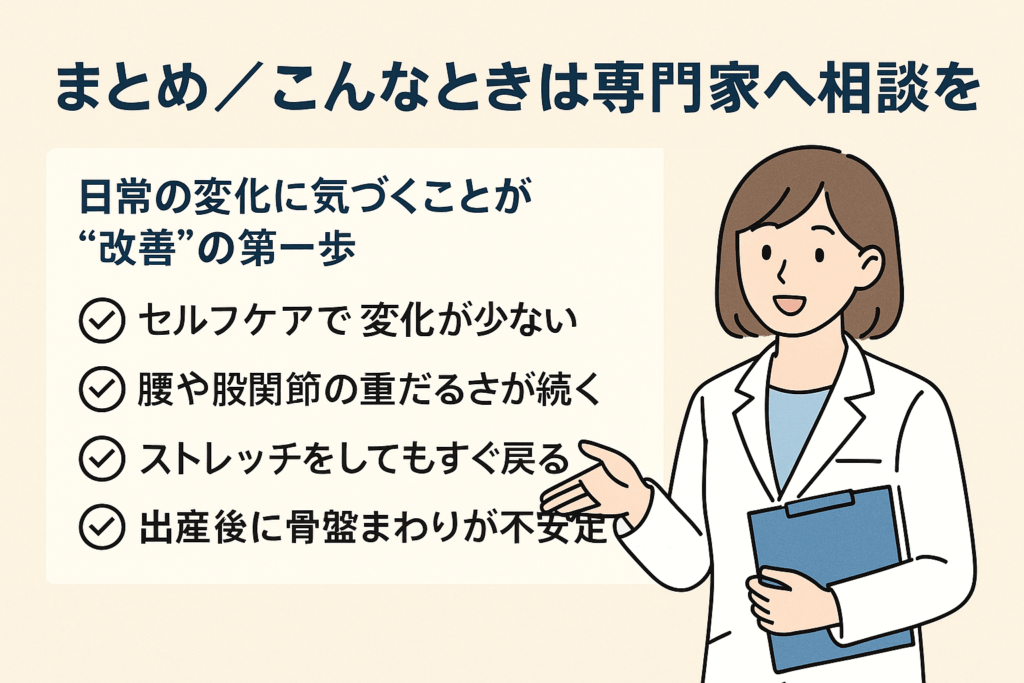

5.まとめ/こんなときは専門家へ相談を

日常の変化に気づくことが“改善”の第一歩

ここまで骨盤 骨の構造・役割・歪みの原因などを見てきましたが、最後にお伝えしたいのは「日々の小さな変化に気づくことが、体のバランスを整えるきっかけになる」という点です。たとえば、長時間座ったときに片側の腰だけ張りやすい、歩いていると片足が重く感じる、最近むくみや冷えが気になる…そんな小さな違和感でも、骨盤まわりのバランスと関係していると言われています。もちろん、これらがすべて骨盤 骨の歪みによって引き起こされるわけではありませんが、体のサインとして見過ごさないことが大切だと説明されています。

セルフケアで変化が少ないときは専門家へ相談

自宅でストレッチや筋トレ、姿勢の見直しを続けていても「なんとなくしっくりこない」「片側だけ違和感が残る」というケースもあります。そういったときは、無理を続けるよりも、一度専門家に相談するほうが安心につながりやすいと言われています。整体院や整骨院では、触診や動作チェックを通して筋肉の働き方や癖を見極め、必要に応じた施術を行うところもあります。また、普段の生活や体の使い方に合わせたアドバイスが得られることも多く、セルフケアだけでは気づきにくいポイントを知るきっかけにもなるようです。

こんな症状が続く場合は相談の目安

・腰や股関節の重だるさが何週間も続く

・左右差が強く、歩いていて気になる

・片側の太ももだけ張りやすい

・ストレッチをしてもすぐ戻る

・出産後に骨盤まわりの不安定感が続く

これらは一例ですが、専門家の視点を借りることで、体の状態をより立体的に理解しやすくなると言われています。

#骨盤ケアのまとめ

#不調の気づき

#セルフケアと専門家

#相談のタイミング

#体のサインを大切に