「膝 つるような痛み」に悩んでいませんか?筋肉の疲労・水分/ミネラル不足・関節トラブルなど、原因別にわかりやすく解説。セルフチェック・応急ケア・受診の目安も紹介します。

1.膝 つるような痛みとは?

「膝がつるような痛みって、どんな状態なんだろう?」と相談されることがよくあります。普段から膝まわりに違和感がある人ほど、急にキューッと引きつる感覚が出ると不安になりますよね。実はこの“つるような痛み”は、膝の筋肉や腱が一時的に強く縮んで硬くこわばることで起きると考えられていると言われています。

つる感の特徴とその背景

実際に「つる」と表現される感覚は、ピキッと突っ張るような痛みだったり、急に力が抜けるような違和感だったり、人によって少しニュアンスが違うようです。「あ、きたかも…」と感じた瞬間に膝裏から太ももにかけて力が入りづらくなる、と話す方もいます。これは筋肉や腱の緊張が一時的に高まり、関節の動きがスムーズではなくなるためと考えられていると言われています。

また、膝の関節周囲には多くの筋肉や神経が集まっていて、負担が蓄積しやすい構造だとされています。立ち仕事が続いたり、水分やミネラルが足りていなかったり、膝まわりの筋肉が疲れて柔軟性が落ちている時に起こりやすいとも説明されることが多いです。

「つるような痛み」はズキズキする炎症系の痛みや、重だるい慢性的な痛みとは性質が異なると言われていて、膝を曲げ伸ばしする動きや体重のかけ方が関わるケースが多い印象があります。「いつもじゃないけど、特定の場面だけで出てくる」という声も多く、体の使い方や姿勢のクセとの関連も考えられているようです。

このように、膝がつるような痛みは一つの原因で決まるわけではなく、複数の要素が合わさって起こることが多いと言われています。まずはどんなタイミングで出るのか、どんな動きで“つる感”が強くなるのかを観察してみることが、改善の手がかりにつながると考えられています。

#膝つるような痛み #膝違和感 #筋肉のこわばり #膝裏のつり感 #膝症状の基礎知識

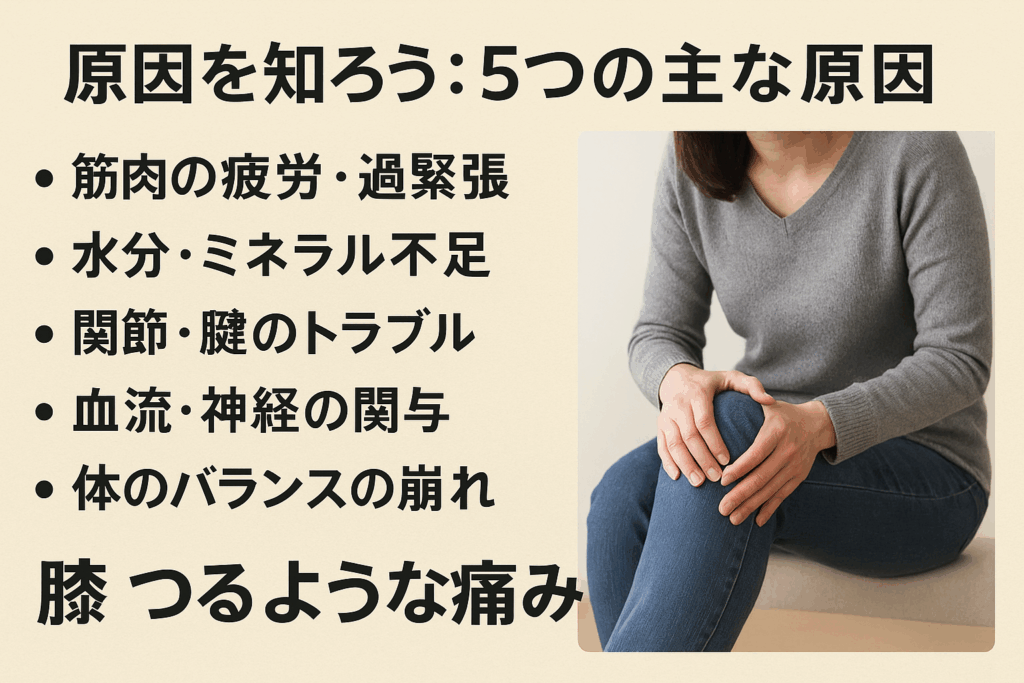

2.原因を知ろう:5つの主な原因

「膝がつるような痛みって、何がきっかけで起きるんだろう?」と聞かれることがよくあります。たしかに突然ピキッとしたり、急に膝裏が縮まるような感覚が出ると、少し怖く感じますよね。実際にはいくつかの要因が重なって起こると言われていて、その代表的な5つを順番に見ていくとイメージしやすくなるかもしれません。

① 筋肉の疲労・過緊張

膝の周囲には太もも・ふくらはぎ・膝裏の筋肉が密集していて、これらが疲れたり硬くこわばると“つるような痛み”が出やすいと言われています。長時間の立ち姿勢、急な運動、階段の上り下りが続いた時などに起こりやすいようです。

② 水分・ミネラル不足

「最近、水分は足りてますか?」と伺うと、思ったより摂れていない方が多い印象があります。体の水分が不足したり、ミネラル(ナトリウム・カリウム・マグネシウムなど)のバランスが崩れると、筋肉がスムーズに動きづらくなると考えられていると言われています。特に汗をかいた日や、運動後、夜間に起こりやすいとも言われています。

③ 関節・腱のトラブル

関節や腱の負担が大きい場合も、つるような痛みにつながることがあると説明されることがあります。例えば、膝の内側にある「鵞足(がそく)」と呼ばれる部分がこわばるケースや、半月板周囲が過敏になっているケースなど、構造的なストレスが背景にあると語られています。

④ 血流・神経の関与

血流がスムーズではない時や、神経の刺激が高まっている時に、膝の後ろ側や太ももに“つる感”が出ることもあると言われています。デスクワークで同じ姿勢が続くと起こりやすいという声も多く、「気づいたら脚の裏が張ってきて、そのまま膝がつりそうになる」という方もいます。

⑤ 体のバランスの崩れ

立ち方・歩き方のクセ、片足ばかりに体重を乗せる習慣、反り腰や猫背など、姿勢の影響が積み重なることで、膝の一部に負担がよると言われています。体のバランスが偏ると筋肉の働きもアンバランスになり、結果的に「ピキッ」とつりやすくなることがあるようです。

全体として、膝がつるような痛みは単一の原因で決まるわけではなく、日常の動きや疲れ・水分状態・姿勢など、複数の条件が合わさって現れやすいと言われています。まずはどの場面で症状が出やすいのかを観察してみると、改善のヒントにつながるかもしれません。

#膝つるような痛み原因 #膝筋肉のこわばり #ミネラル不足 #膝関節ストレス #膝トラブル予防

3.セルフチェックと応急ケア

「膝がつるような痛みが出た時、まず何を見ればいいですか?」とよく聞かれます。たしかに急にピキッとしたり、膝裏がギュッと縮まるような感覚が出ると、どうしていいか迷いますよね。そんな時は、落ち着いて“今の状態を確認するところ”から始めると状況が整理しやすいと言われています。ここではチェックポイントと、すぐ試せるケアの流れをまとめておきます。

① 痛む部位を確認する

まずは「どこが一番つる感じが強いのか」をざっくり把握してみてください。膝の前側なのか、裏側なのか、それとも外側や内側なのかで背景が変わることがあると言われています。例えば、膝裏がキュッと締め付けられるような感覚は筋肉のこわばりが関係しているケースが多いとも説明されています。

② 頻度・持続時間をメモしてみる

「たまに出るのか」「毎日のように出るのか」、そして「何分くらい続くのか」もヒントになります。同じ姿勢が続いたあとや、歩きすぎた日の夜だけ出るなど、ある程度パターンが見えてくることがあるからです。繰り返す場合は、疲労の蓄積や水分不足と関係すると考えられていると言われています。

③ ストレッチや姿勢を試してみる

もし強い痛みが落ち着いてきたら、軽いストレッチを試す方もいます。太ももの前や後ろをゆっくり伸ばすことで、緊張が和らぐ場合があると言われています。ポイントは“急に伸ばしすぎないこと”。いきなり大きく動かすと余計につりそうになるため、呼吸を整えながら少しずつが安心です。姿勢を変えたり、立ち上がって軽く歩いてみるだけで楽になる人もいます。

④ 温める・冷やすの判断

「温めるべき?それとも冷やしたほうがいい?」と迷う人も多いのですが、一般的には“筋肉がこわばっている感じ”なら軽く温める方が落ち着くことがある、と紹介されることがあります。一方で、運動直後で熱がこもっているような状態では軽いアイシングを選ぶ方もいます。どちらが正しいという断定ではなく、“今の体の状態に合わせて心地よいほうを選ぶ”という考え方が安心です。

⑤ 水分とミネラルの補給

意外と忘れがちですが、汗をかいたあとや長時間の移動のあとなどは、水分やミネラルが不足しやすいと言われています。つるような痛みが出る場面と重なるケースも多く、「そういえば今日はあまり飲んでいなかった…」という声を聞くこともあります。こまめに水分を摂り、必要に応じてスポーツドリンクなどを活用する人もいます。

セルフチェックと応急ケアは“できる範囲でできることを無理なく試す”というスタンスがちょうどいいようです。自分の体がどんな状況で反応しやすいのか気づくことで、次の予防や習慣づくりにもつながると言われています。

#膝つるような痛みセルフチェック #膝の応急ケア #膝裏の違和感 #膝ストレッチケア #膝トラブル対処法

4.どんな時に専門家を来院すべきか?

膝がつるような痛みは、一時的な疲れや水分不足でも起こると言われていますが、なかには専門家へ相談したほうが安心なケースもあります。「これって様子を見てもいいのかな?」と迷う方が多いので、ここでは判断の目安をまとめてみました。無理に自己判断を続けず、状況を整理するつもりで読んでみてください。

① 痛みが繰り返す・長引く場合

「またつった…」という状態が何日も続く時は、一度専門家に相談する方も多いようです。筋肉のこわばりや関節への負担が蓄積しているケースでは、生活動作や姿勢のクセが背景にある可能性もあると言われています。頻度が増えてくると疲労回復だけでは追いつかない場合もあるため、来院するきっかけにしやすいポイントです。

② 片側だけ強い痛みが出る場合

左右どちらか一方に痛みが偏る場合、膝関節・腱・半月板など局所の負担が関係していることがあると言われています。特に「毎回同じ場所がつる」「特定の動きでだけピキッと来る」など、再現性のある痛みは専門家に相談しておくと安心です。

③ 腫れ・熱感・しびれを伴う場合

「つるような痛みに加えて膝が腫れている」「触ると熱い」「脚全体がしびれる」といった症状がある時は、早めに来院したほうがいいと言われています。炎症が進んでいたり、神経・血流の影響が出ているケースもあると言われているため、セルフケアだけで様子を見るのは避けたほうが安心です。

④ 日常動作に支障が出てきた時

階段が怖くなった、しゃがむのを避けるようになった、歩き方がぎこちなくなった…など、普段の生活の中で無意識に膝をかばい始めているときは注意が必要です。この状態が続くと、膝以外の部位にも負担が広がることがあると言われています。

⑤ 不安が続く・原因がはっきりしない時

痛みが軽くても「何となく不安」「原因がつかめない」という状態が続く場合も、専門家へ相談することで安心につながると言われています。触診や体の動きのチェックを通して、自分では気づきにくいクセや負担のかかり方を見つけてもらえることがあります。

膝がつるような痛みは、もちろん一時的な疲労によることも多いですが、状況によっては早めの来院が安心につながると言われています。無理に我慢せず、「ちょっと相談してみようかな」くらいの気持ちで専門家に確認するのも一つの選択肢です。

#膝つるような痛み来院目安 #膝痛サイン #膝不調の相談 #膝トラブル注意点 #膝の違和感判断

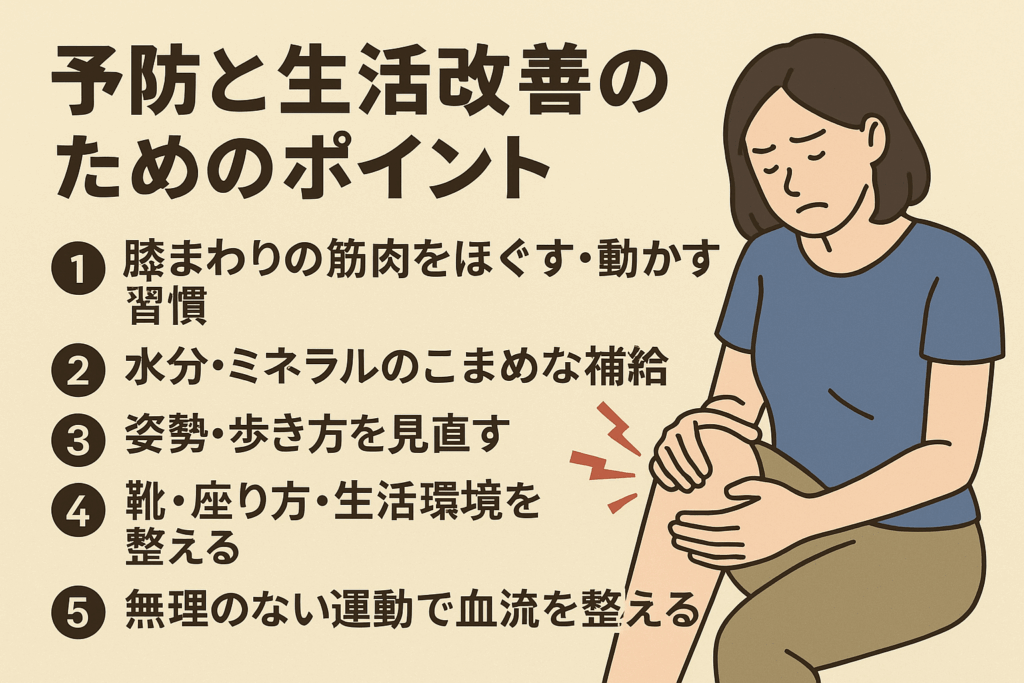

5.予防と生活改善のためのポイント

膝がつるような痛みを「できればもう繰り返したくない…」という声をよく耳にします。実際、日々の生活の中でちょっとした工夫を続けることで、膝まわりの負担が軽くなると言われています。ここでは無理のない範囲で続けやすい予防ポイントを、会話のイメージに近い形でまとめてみました。

① 膝まわりの筋肉をほぐす・動かす習慣

「ストレッチって毎日やらないとダメですか?」と聞かれるのですが、完璧を目指す必要はありません。太ももの前後、ふくらはぎ、膝裏をゆっくり伸ばすだけでも、筋肉の緊張が和らぐことがあると言われています。疲れが残っていると“つるような痛み”につながるケースもあるため、短時間でも続けると変化を感じやすいことがあります。

② 水分・ミネラルのこまめな補給

つるような痛みが出やすい日は「そういえば水分をあまり飲んでなかった…」という方もいます。水分とミネラルの不足は筋肉のこわばりに影響すると考えられていると言われているため、こまめに飲む意識が大切です。運動後や長時間の移動では特に忘れやすいので、ペットボトルを持ち歩くなどの工夫も有効と言われています。

③ 姿勢・歩き方を見直す

気づかないうちに片足へ体重を乗せるクセや、反り腰・猫背などの姿勢の偏りが膝の負担につながることがあると言われています。「歩くときに少し外側に流れる」「立つと膝が伸び切らない」など、小さなクセが痛みと関係する場面もあります。鏡でチェックしたり、スマホの動画で自分の歩き方を確認するだけでも気づきが得やすくなります。

④ 靴・座り方・生活環境を整える

「家の中ではスリッパを履いたほうがいいですか?」と聞かれることがありますが、床が固い場合はクッション性のある靴を選ぶ人もいます。また、長時間座りっぱなしの場合、膝を深く曲げた姿勢が続くと張りやすいと言われています。こまめに足を伸ばしたり、座面の高さを調整するだけで違いを感じる方もいるようです。

⑤ 無理のない運動で血流を整える

ウォーキングや軽いスクワットなど、膝に過度な負担をかけない範囲の運動は、筋肉の柔軟性や血流の改善につながりやすいと言われています。「運動しないといけない」と考えると続きにくいため、5分だけ歩く、エレベーターの代わりに階段を一段だけ使う、など小さなステップから始める方が長続きする印象があります。

つるような痛みの予防は、“頑張りすぎない習慣づくり”がポイントです。日常のちょっとしたクセや環境を整えることで、膝の反応が変わってくると言われています。できるところから少しずつ試してみてください。

#膝つるような痛み予防 #膝生活改善 #膝ストレッチ習慣 #膝の姿勢対策 #膝セルフケアポイント