指つる 原因について、水分・ミネラル不足・筋疲労・冷え・神経圧迫など“なぜ起こるか”をわかりやすく解説。つったとき/つきやすいときの応急ケア&再発防止まで、整骨院・専門家の見解を交えて紹介します。

1.なぜ「指がつる」のか?メカニズムを知る

筋肉・神経・血流がどう関係しているのか

「指がつるって何が起きているの?」と聞かれることがよくあります。実際のところ、指の中で急に“ギュッ”と筋肉が縮んだまま戻りづらくなる状態だと言われています。特に手の指は細かい動きを担当しているため、少しの負担でも筋肉や腱が過敏になりやすいと言われています。

「寝起きに突然つるんだけど…」「スマホを触っている時に急に固まる感じがする」といった声も多く、日常の動作と深くつながっているようです。

指には“深指屈筋”“浅指屈筋”“虫様筋”など細い筋肉が複雑に入り組んでいます。それを動かす神経(正中神経・尺骨神経など)と血流がうまく働かないと、筋肉が過剰に反応しやすいと言われています。例えば、水分やミネラルの不足があると、筋肉が正常に収縮・弛緩しづらいという説もあります。

また、前腕(指を動かす筋肉の多くは前腕にある)が疲れやすい生活をしている場合、知らないうちに筋肉が硬くなり、血流が落ちてつりやすくなるとも言われています。「長時間パソコンを触っていると指が固まる感じがする」という声は、その典型的な例と言えるかもしれません。

さらに、手首周りで神経が圧迫されると、筋肉への指令がうまく伝わりづらくなると言われています。手根管症候群や頚椎まわりの不調などが背景にあるケースもあり、繰り返し起きる場合や左右差が大きい場合は、専門機関で相談してみる人もいるようです。

こうして見ると「指がつる」現象は、単に筋肉だけの問題ではなく、神経・血流・生活習慣などさまざまな要因が重なって起こるようだと考えられています。「最近つりやすいな…」と思う時は、前日に何をしていたか、疲れが残っていないかなどを振り返ってみるとヒントが見つかるかもしれません。

#指がつる原因#筋肉と神経の関係#水分ミネラル不足#生活習慣とのつながり#手のメカニズム理解

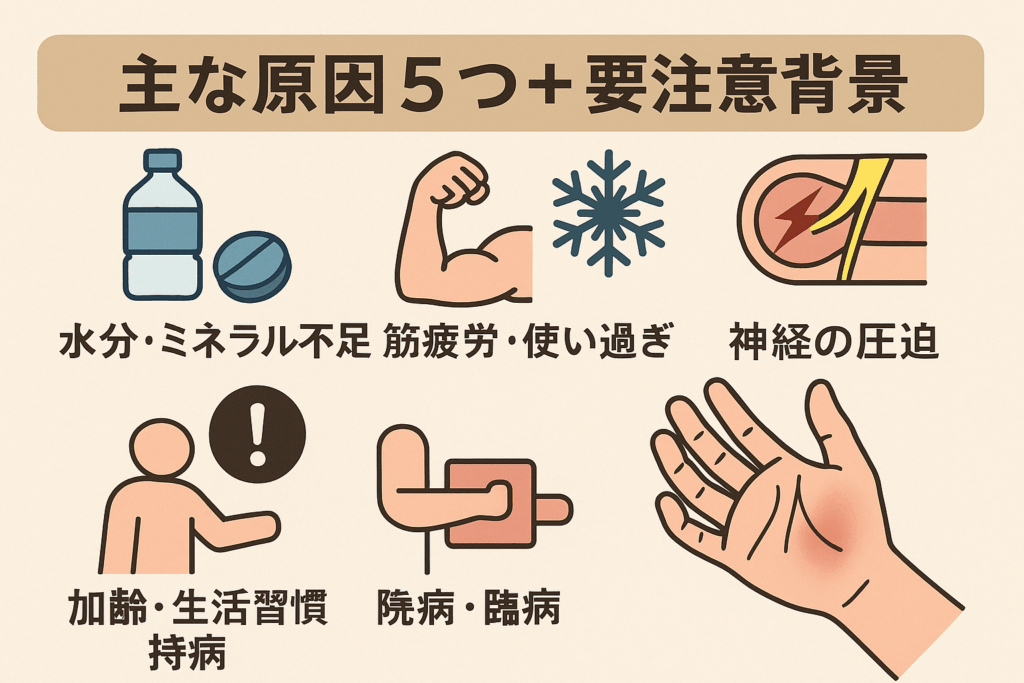

2.主な原因5つ+要注意背景

水分・ミネラル不足による筋肉の過敏反応

「指がつる原因って、まず何から考えればいい?」と相談されることがあります。多くの場合、水分やミネラル(カリウム・マグネシウム・カルシウム)の不足が関係すると言われています。体の中で電解質がうまく働かないと、筋肉がスムーズに弛緩しづらくなり、指の筋肉が急にギュッと縮みやすい状態になるようです。「最近、水分量が減っている気がする…」と感じる人は、一度振り返ってみる価値がありそうです。

筋疲労・使い過ぎ・デスクワーク習慣

もう一つ多いのが「使い過ぎ」だと言われています。特にスマホ・PC作業が長く続く人は、前腕が疲れやすく、その影響が指先に出ることもあるようです。「キーボードを打っていたら急に指が固まる感じがする」という声はよく聞かれます。筋肉が疲れて硬くなると血流も落ちやすく、つりやすさにつながると考えられています。

冷え・血行不良による筋肉の反応低下

冷えも無視できない要因だと言われています。指先は血流が少ない場所でもあるため、冷えることで筋肉の働きが一時的に鈍り、つる感覚が出やすいようです。「冬場だけ指がつる気がする」というのは典型例です。暖房との温度差や、同じ姿勢が続くことも影響すると言われています。

神経圧迫(手根管症候群・頚椎)による信号の乱れ

繰り返し指がつく場合や左右差が大きい時には、神経の圧迫が背景にあると言われています。手首の手根管で神経が圧迫されるケースや、首の神経経路に負担が出るケースなど、筋肉だけでは説明しきれない原因もあります。「しびれも少しあるかも…」という人は注意して観察してみると良いかもしれません。

加齢・生活習慣・持病などの隠れた背景要因

また、加齢による筋量低下や、糖尿病などの持病、薬剤の影響(利尿剤など)が関係すると言われています。生活習慣の積み重ねが筋肉や神経の働きに影響し、指がつりやすい状態につながると考えられています。体調の変化を日々メモしておくと、自分の傾向が見つかりやすくなるかもしれません。

#指がつる原因#ミネラル不足#筋疲労とデスクワーク#冷えと血行不良#神経圧迫や生活習慣の背景

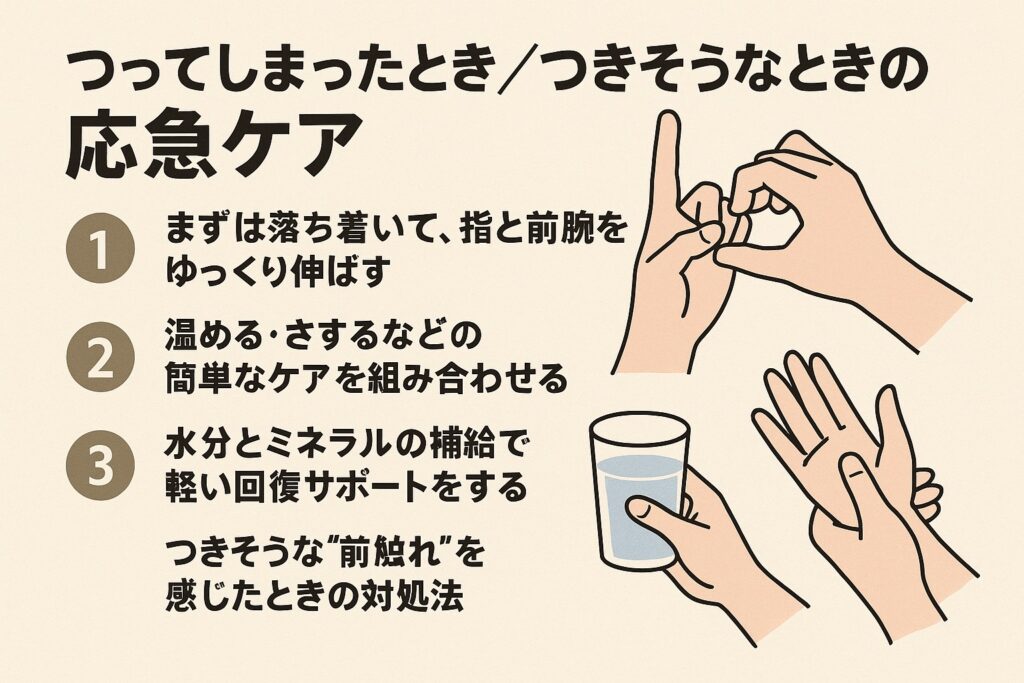

3.つってしまったとき/つきそうなときの応急ケア

まずは落ち着いて、指と前腕をゆっくり伸ばす

「急に指がつってしまって、どうすればいい?」という相談はよくあります。実際には、いきなり強く引っ張らず、ゆっくりと伸ばすことが大切だと言われています。特に指を曲げる筋肉の多くは前腕にあるため、指だけでなく前腕全体をそっと伸ばすほうが楽になることが多いようです。

「痛いけど何とかしたい」という時は、無理をせず深呼吸しながら少しずつ角度を変えてみると、筋肉が緩みやすいとも言われています。

温める・さするなどの簡単なケアを組み合わせる

もし指や手先が冷えていた場合、温めることで筋肉が動きやすくなると言われています。お湯に手を入れたり、カイロや温タオルを当てたりすると、血流がじんわり戻りやすいようです。

また、前腕から指先に向かって軽くさするだけでも、つっぱる感じが少し和らぐことがあります。「家事の途中で急につった」という時にも取り入れやすいケアです。

水分とミネラルの補給で軽い回復サポートをする

指がつった瞬間、体の中の水分・ミネラルが不足していることが関連すると言われています。そのため、つった後は水や電解質を含む飲み物を少し補給してみる人も多いようです。「スポーツ中につりやすい」という人ほど、この影響を受けやすいと言われています。

ただし、短時間で症状が劇的に変わるとは限らないため、あくまで“負担を減らすための一手”というイメージが良さそうです。

つきそうな“前触れ”を感じたときの対処法

「なんかつりそう…」という違和感が分かる人もいます。その時点で軽くストレッチを入れたり、手を温めたりすると、強いつりに発展しづらいと言われています。特にデスクワーク中は、同じ姿勢で手が固まりやすいため、1〜2分だけ指を広げたり、手首を回したりするだけでも負担が減るようです。

もし前触れが頻繁にあるなら、生活習慣や作業姿勢の見直しもヒントになるかもしれません。

強い痛みが続く場合は、背景に別の要因が潜むケースも

応急ケアをしても強い痛みが続く場合は、神経圧迫や筋肉疲労の蓄積などが関連することもあると言われています。つり方に左右差がある、しびれを伴う、といったサインがあれば、専門機関に相談する人も少なくありません。「単なるつりではないのかも…」と感じたら、早めに情報を集めるのも一つの方法です。

#指がつった時の対処#応急ケア#水分ミネラル補給#前触れ対策#指のつりと生活習慣

4.再発を防ぐための日常ケア・習慣

指・前腕・肩まわりをゆっくり動かすストレッチ習慣

「また指がついたら嫌だな…」と感じる人は多いですが、日常のちょっとしたケアが予防につながると言われています。

特に、指を動かす筋肉の多くは前腕にあるため、指先だけでなく、肘から手首・肩まわりまでをまとめて動かすストレッチが良いとされています。

「仕事の合間に1分だけ動かすだけでも違う感じがする」という声もあり、無理のない範囲で続けることが大切だと言われています。

水分・ミネラルを意識した食事とこまめな補給

水分やミネラル不足が指のつりに関係しやすいと言われているため、普段から意識して補給する人も多いようです。

「気づいたら一日ほとんど飲んでいなかった…」というケースは意外と多く、少しずつ飲む習慣をつけると体の負担が減りやすいと言われています。

食事では、マグネシウムやカリウムを含む食材(大豆・海藻・バナナなど)を取り入れている人もいます。

冷え対策と血流を保つ工夫を取り入れる

「冬だけ妙につりやすい」という人の場合、手先の冷えが影響しているとも言われています。

部屋の温度差が大きい時や、空調の風が手に当たり続ける状況では、筋肉がこわばりやすいようです。

カイロや温タオル、軽く手をさするケアを習慣にしている人もいて、血流がスムーズになりやすいと言われています。

デスクワーク・スマホ習慣を見直して負担を減らす

長時間同じ姿勢で作業していると、前腕の筋肉が固まり、指のつりにつながりやすいと言われています。

「気づくと何時間もスマホを持ったまま…」という状態も負担が大きく、10分に一度だけでも手を開く・腕を伸ばすなどのリセットが役立つという話があります。

マウスやキーボードの高さを調整するだけでも、手首の圧迫が軽くなると言われています。

頻度が多い場合は“生活リズム”にもヒントがある

指のつりが頻繁に続く場合、疲労の蓄積や睡眠の質の低下など、生活リズムの乱れが関係すると言われています。

「最近ずっと疲れているかも」と感じるなら、まずは休息を優先することが大切です。

もし左右差が強い、しびれがあるなど、気になる点があれば早めに専門機関へ相談する人もいます。

#指のつり予防#ストレッチ習慣#水分ミネラル補給#冷え対策と血流改善#デスクワーク改善と生活リズム

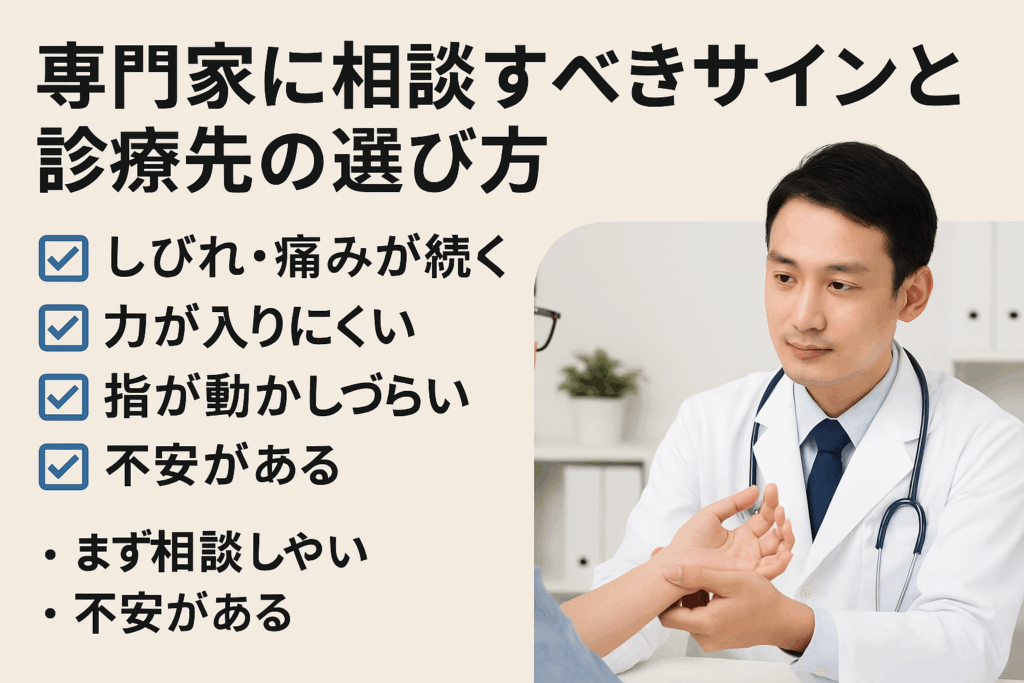

5.専門家に相談すべきサインと診療先の選び方

しびれ・痛みが続く/左右差が強い場合は一度相談を検討

「指がつるのはよくあることだけど、どの程度で専門家に相談すべき?」という質問はよく聞きます。一般的には、しびれや痛みが長く続く場合、左右どちらかだけ極端につりやすい場合は、神経や筋肉に負担がかかっている可能性があると言われています。

また「最近ほぼ毎日つる」「夜中に何度も起きるほどつらい」といった状況も、念のため相談しておく人が多いようです。

力が入りにくい・指が動かしづらいなどの変化はサインになりやすい

指のつりに加えて「力が入りにくい」「細かい動きがしづらい」と感じる場合、神経の伝達が弱っている可能性があると言われています。特に、つりと同時にしびれが増えてきたり、動かしにくさが続いたりすると、手首(手根管症候群)や首(頚椎)からの影響も考えられるようです。

もちろんすべてが深刻な原因とは限りませんが、変化が続く時は早めに相談する人も少なくありません。

まず相談しやすいのは整形外科/必要に応じて専門科へ

指のつりが続く場合、まず相談しやすいのは整形外科だと言われています。筋肉・神経・関節の状態をまとめて確認してもらいやすく、触診や画像検査(レントゲン・MRI など)を用いて状態を把握することが多いようです。

また、しびれが強い場合や脳・神経の可能性が疑われるケースでは、神経内科に案内されることもあります。状況によって、より詳しい検査につながる流れです。

整骨院・整体は“日常の負担”を軽くしたい人が利用するケースも

一方で、「疲労の蓄積をとりたい」「姿勢や筋バランスを整えたい」といった目的で整骨院や整体を活用する人もいます。

ただし、医療的な検査が必要な可能性がある場合は、まず医療機関での触診や検査を受けたうえで、日常ケアの一環として整骨院を併用する流れがよく採られていると言われています。

指のつり自体が軽い場合でも、原因が分からず不安が残るなら一度専門家に聞いてみる選択肢があります。

相談のタイミングは“不安が拭えないとき”が目安になる

「こんな症状って普通?」と疑問が続く時点で相談する人も多いと言われています。

つりやすい背景には生活習慣・神経の負担・筋肉疲労など複数の要因が混ざるため、自分だけではわかりにくいことが多いようです。

早めに状況を整理することで、日常ケアや予防の方向性も見えやすくなると言われています。

#指がつる相談目安#しびれ痛み継続#診療先の選び方#整形外科と神経内科#不安を感じた時の行動