「ふくらはぎ 疲労回復」を叶えるセルフケアと習慣で、脚のだるさ・張り・むくみを軽く。ストレッチ・マッサージ・栄養・日常動作…今日から始められる実践メソッドを分かりやすく解説します。

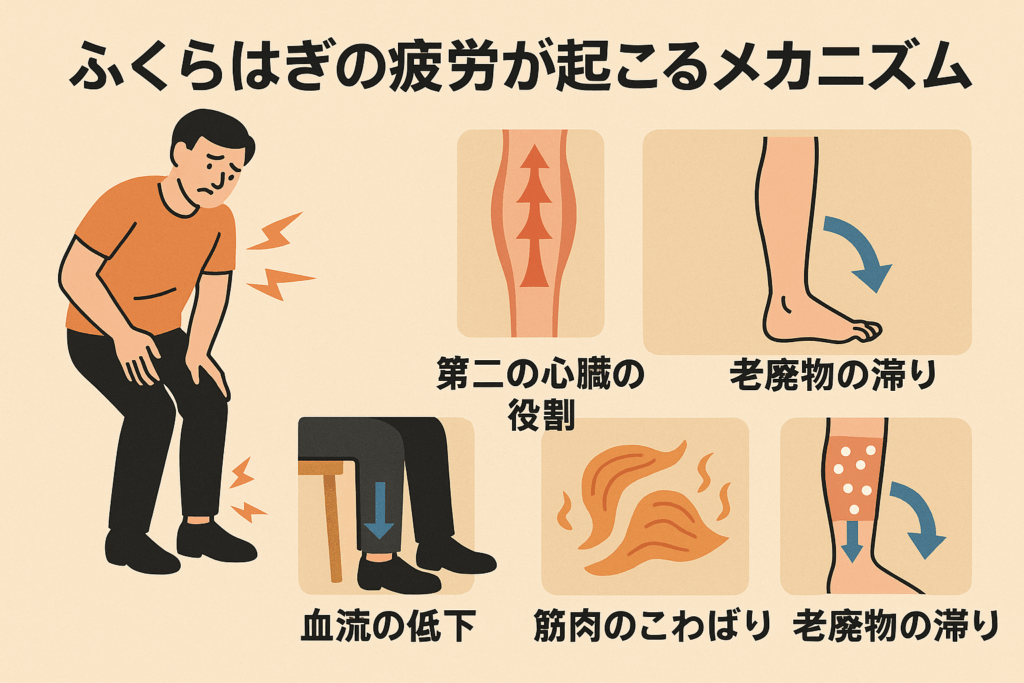

1.ふくらはぎの疲労が起こるメカニズム

ふくらはぎが「だるい・重い」と感じやすい背景

「ふくらはぎって、どうしてこんなに疲れやすいんだろう…?」と感じたことはありませんか。実は、多くの人が同じ疑問を持っていると言われています。ふくらはぎは“第二の心臓”と呼ばれるほど血流に関わる重要な部位で、歩く・立つ・階段を上がるといった日常の動きのほとんどで使われていると言われています。

そのため、運動不足でも使いすぎでもだるさが出やすい、と指摘されています。

「じゃあ何が疲労の元なの?」と聞かれると、主に血流の低下と筋肉のこわばりが重なった状態が関係すると考えられています。長時間座りっぱなしや立ちっぱなしが続くと、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割を十分に果たせず、心臓に血液を戻しにくくなると言われています。これが、むくみや重だるさにつながりやすい要因になるようです。

老廃物が溜まりやすい仕組み

ふくらはぎが疲れる背景には、血行と一緒に“老廃物”の流れも滞りやすい点があると言われています。例えば、運動直後に感じる張りは、筋肉へ負荷が掛かったことで血液中の物質が溜まりやすくなる状態が原因と説明されることがあります。

一方、「動いていないのにふくらはぎが重い…」という声もよく聞きます。これは動かなさすぎによる血流低下の影響で、体が温まりにくいことや循環の悪さが関係するとされます。

「結局どういう人が疲れやすいの?」と聞かれると、

・デスクワークが長い

・立ち仕事で動きが少ない

・歩き方のクセがある

・冷えやすい

といった特徴が関係する、と専門家のコラムで紹介されています。

放置すると慢性化しやすい理由

ふくらはぎの疲労は放っておくと慢性的な張りにつながる場合があると言われています。筋肉が硬い状態が続けば歩き方が変わり、さらに疲れやすい悪循環に入ることもある、と説明されることがあります。

「最近ずっと重い…」と感じる時は、日常の姿勢や歩く量、靴の状態など、生活の中に原因が潜んでいるケースも考えられています。

こうした背景を知っておくと、「なんとなく疲れる」ではなく、原因へ目を向けやすくなるはずです。次のステップでは、疲労を和らげる方法や日常でできる工夫についても触れていきます。

#ふくらはぎ疲労

#血流低下の仕組み

#筋肉のこわばり

#むくみの原因

#日常動作との関係

2.即効でできるセルフケア:ストレッチ&マッサージ

ふくらはぎのストレッチで血流を巡らせる方法

「すぐにふくらはぎを軽くしたいんだけど、何をすればいい?」という相談はとても多いと言われています。特に、デスクワークや立ち仕事の方は、夕方ごろになると張りが強くなることも珍しくありません。そこでまず取り入れやすいのが、壁を使ったストレッチです。

壁に手をついて、一歩後ろに引いた足のかかとをゆっくり床へ近づける。この動きは、ふくらはぎ全体を伸ばしながら血流を巡らせると言われています。

「忙しくてもできる方法はない?」と質問されることもありますが、椅子に座ったままつま先を軽く上下させるだけでも違いが出ると紹介されることがあります。小さな動きでも筋ポンプ作用が働き、老廃物を流しやすい状態を作ると言われています。

また、ストレッチは強く伸ばすより“気持ちいい手前”で止めることが大切とされています。無理をすると逆に筋肉が緊張するため、ゆっくり呼吸しながら行うのがポイントだと説明されています。

手軽にできるふくらはぎマッサージ

ストレッチと並んで人気なのが、手で行うマッサージです。やり方は簡単で、足首の少し上から膝に向かって、手のひら全体でやさしく押し上げる方法がよく紹介されています。これはリンパや血流をサポートしやすい施術と説明されることがあります。

「強く押したほうが早く楽になる?」という声もありますが、強すぎる刺激は筋肉のこわばりへつながるケースもあると言われています。ふくらはぎが冷えているときは、温めてからマッサージするとほぐれやすいという意見もあります。

さらに、足裏からアプローチをする方法もあります。土踏まずのあたりを軽く押したり、かかとをつまむように刺激すると、ふくらはぎの緊張が和らぎやすいと紹介されています。「ふくらはぎなのに足裏も関係あるの?」と思うかもしれませんが、歩くときの衝撃を支える筋肉が連動しているため、セットでケアすると効率がよいと言われています。

こうしたセルフケアは、毎日短時間でも続けることで変化に気づきやすいとされています。忙しい方でもすぐ取り入れられるため、“まず試すひと手間”として相性が良い方法です。

#ふくらはぎストレッチ

#即効セルフケア

#マッサージで血流サポート

#むくみ対策

#筋肉のこわばりケア

3.日常生活で疲労をためない習慣づくり

こまめに動く・同じ姿勢を続けない工夫

「ふくらはぎが夕方になると重くなる…」という声はよく聞きます。同じ姿勢が続くと筋肉が動かない時間が増え、血流が低下しやすいと言われています。

デスクワークなら、1時間に1回は立ち上がって軽く歩く。立ち仕事なら、つま先を上げ下げする小さな動きをこまめに入れる。こうした行動は大げさな運動ではなくても、ふくらはぎのポンプが働きやすい状態になると紹介されています。

「忙しいとつい忘れてしまう」という方も多いですが、スマホのタイマーや腕時計の振動アラームを活用する方法もよく使われていると言われています。無理なく続けられる工夫を取り入れることで、疲労が溜まりにくい日常を作りやすくなるようです。

姿勢・歩き方・靴の状態を見直す

日常動作の中で、意外と見落とされるのが姿勢や靴。猫背が続くと重心が崩れ、ふくらはぎに負担がかかりやすいと説明されています。歩くときに“ベタ足”になっている場合も、ふくらはぎがほとんど使えていないと言われています。

また、「靴のかかとが片側だけすり減っている」というケースは、歩き方の癖が影響している可能性がある、と専門家のコラムで解説されています。靴のインソールを調整したり、クッション性のある靴を選ぶだけでも、ふくらはぎの負荷を軽減しやすいと言われています。

普段の歩き方を少しだけ意識して、かかとから着地し、指先で地面を押すように歩くと筋肉が自然に使われやすくなると紹介されることが多いです。

入浴・睡眠・自律神経ケアで回復力をサポート

日中の動きだけでなく、夜の過ごし方もふくらはぎの疲労と関係するとされています。特に入浴は、38〜40度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることで体が温まり、筋肉がゆるみやすいと言われています。

寝る前のスマホ時間が長いと、自律神経が興奮したままになり、体の回復がしづらいと説明されることがあります。ふくらはぎへの負担とは直接関係しないように見えますが、睡眠の質が落ちると翌日に疲れを持ち越しやすい流れにつながるとも言われています。

「忙しくて何もできない」という方は、寝る前に深呼吸を数回するだけでも自律神経が落ち着きやすいと紹介されています。こうした小さな習慣でも、結果としてふくらはぎの疲れをためない体づくりにつながると考えられています。

#ふくらはぎの疲労予防

#日常生活の工夫

#姿勢と歩き方

#血流サポート習慣

#睡眠と入浴ケア

4.栄養・インナーメンテナンスで回復を後押し

ふくらはぎの疲労回復に効く栄養素とは

「ふくらはぎがいつも張る…」と感じたら、ただマッサージやストレッチをするだけでなく、“栄養面からのケア”も意識してみると違いが出やすいと言われています。例えば、筋肉の材料となるたんぱく質は、筋線維の修復や再合成に欠かせない栄養素です。

さらに、糖質を体内でエネルギーに変えるために必要なビタミンB群も、疲労をためこまないために役立つと言われています。

「じゃあビタミンとかミネラルはどうなの?」と思われるかもしれませんが、実はマグネシウム・カリウム・カルシウムなどのミネラルも、ふくらはぎの“だるさ”や“張り”を感じやすい方にとって重要な栄養と言われています。

水分・塩分・食材選びも回復を支える

「食材を変えるだけで本当に変わるの?」と疑問に思う方もいますが、実は水分補給や塩分コントロールも、ふくらはぎの疲労回復には無視できない要素と言われています。水分が不足すると血液の粘度が上がり、血流が滞りやすくなるため、こまめに水分を摂ることが推奨されています。

また、ビタミンEを含むナッツ類・かぼちゃ・植物油などの食材を摂ることで、血行促進のサポートになると紹介されています。

「今日だけ良くすればいいの?」という質問もありますが、毎日少しずつ“続けられる選択”をすることで、疲労をためこまない“内側から支える体質”に近づくと言われています。例えば、夕食に魚+野菜をしっかり入れて、間食にナッツをひとつまみ、寝る前に水を一杯。こんな簡単な積み重ねでも、ふくらはぎの回復力を後押ししやすいと考えられています。

「サプリメントを使ったほうが早い?」という話も聞きますが、まずは**“食事=主役”**として捉えて、サプリはあくまでも補助的に使うのが自然な流れだと言われています。

#ふくらはぎ栄養ケア

#たんぱく質で筋肉サポート

#ビタミンB群で回復促進

#ミネラル補給で疲労軽減

#水分と血流改善

5.こんな場合は専門家へ/やってはいけないケア

強い痛み・腫れ・熱感がある場合は無理をしない

「ふくらはぎの張りだと思っていたのに、急に痛みが強くなった…」という声を聞くことがあります。こうした場合は、セルフケアだけで対処しようとすると逆効果になる可能性があると言われています。

特に、腫れ・熱感・赤み・歩くのがつらいほどの痛みがあるときは、筋肉や腱だけではなく別の要因が関係している場合もあるため、専門家の評価を受ける流れが望ましいとされています。

「休めばよくなるかな?」と考える方もいますが、痛みの種類によっては時間だけでは改善しづらいケースもあると言われています。触診で状態を確認してもらうことで、必要な検査や施術の判断がつきやすいようです。

無理に歩いたり、痛い部分を強く押すと悪化の流れにつながることも紹介されています。違和感が続くときは、早めの来院が安心材料になると考えられています。

やってはいけないケア・避けたほうが良い習慣

ふくらはぎが疲れた時、「とりあえず痛いところをゴリゴリ押す」という人もいますが、強すぎる刺激は筋肉の緊張をさらに高めることがあると言われています。特に、張りが強いときに硬い物で押し付けるようなケアは、炎症反応を助長する可能性があるため注意が必要です。

また、過度なストレッチも控えたいケアのひとつです。筋肉が強く伸ばされると微細なダメージにつながり、翌日に痛みが増えやすいとも説明されています。

さらに、「冷やしたほうが良いの?温めたほうが良いの?」という質問を受けることもありますが、明確な腫れや熱感があるときは温めると悪化しやすいと言われているため、判断に迷う場合は触診で状態を確認してもらう流れが安心とされています。

自己判断で繰り返し同じケアを続けるよりも、原因を見極めてもらったほうが改善への近道になるケースも多いようです。

来院の目安と相談のタイミング

「どのくらい続いたら相談したほうがいい?」と聞かれることがあります。一般的には、1〜2週間ほどセルフケアを続けても変化がない場合や、痛みが日毎に強くなっていると感じる時は、一度専門家へ相談するタイミングと紹介されています。

また、運動中の急な“プチッ”という感覚や、片側のふくらはぎだけ極端に腫れるケースは、負荷が強くかかったサインの可能性もあるため、早めの来院が望ましいと言われています。

専門家の触診を受けることで、日常生活で気づけなかった姿勢や歩き方のクセが原因として見つかることもあり、その後のケア方法を具体的に教えてもらえる点もメリットだと説明されています。

不安を抱えながら自己流で続けるより、早い段階で相談するほうが、結果として回復の流れをつくりやすいと考えられています。

#ふくらはぎ痛みのサイン

#専門家に相談

#避けたいセルフケア

#強い刺激は逆効果

#来院の目安