六十肩(肩関節周囲炎)で肩が上がらない・痛む方へ。六十肩とは何か、なぜ起こるのか、セルフチェック・家でできるケア・病院受診の目安・再発予防まで、専門家監修の内容でわかりやすく解説します。

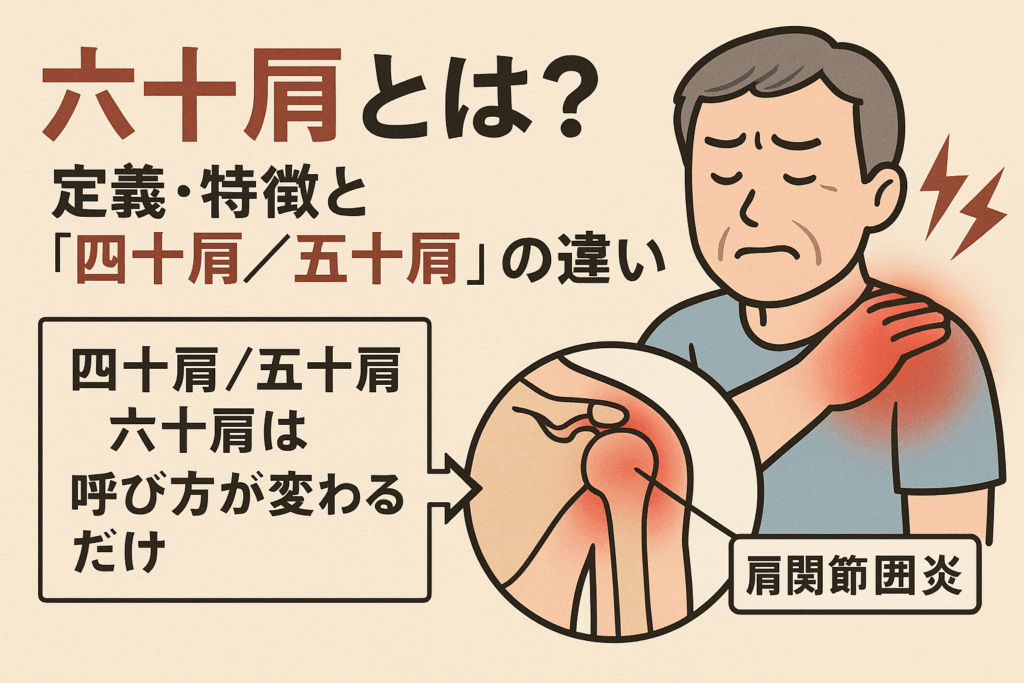

1.六十肩とは?―定義・特徴と「四十肩/五十肩」との違い

六十肩ってどんな状態?医学的には「肩関節周囲炎」と言われています

「六十肩」という言葉を耳にしたことがあっても、実際どんな状態なのか改めて説明しようとすると意外と難しいですよね。一般的には六十代前後で起こりやすい肩の痛みや動かしにくさをまとめて呼ぶことが多く、医学的には「肩関節周囲炎」と言われています。

実際には、肩の周りにある関節包や靭帯が炎症を起こしている状態とされ、日常生活のちょっとした動きでも痛みが出やすいと言われています。「夜になるとズキズキして眠れない」という声もよく聞かれるため、不安を感じる人も少なくありません。

四十肩・五十肩と六十肩は違う?呼び方が変わるだけと言われています

「四十肩」「五十肩」「六十肩」。それぞれ別の状態だと思われがちですが、実際には年齢による呼び方の違いと言われています。

肩関節周囲の組織が炎症を起こし、動かしづらくなる点は同じで、発症する年代によって言い方が変わるだけと説明されることが多いです。とはいえ、「私の肩は四十肩?五十肩?」と迷う人もいるため、年齢ではなく症状の特徴で判断するほうが、実際の状態に合っていると言われています。

六十肩の特徴―痛みの出方や進行には“段階”があると言われています

六十肩は、じわじわ痛みが続く時期・動かしづらさが強くなる時期・少しずつ改善していく時期と、段階が分かれて進む傾向があると言われています。

「急に肩が上がらなくなった」「服を着替えるときにつらくなる」といった声も多く、日常の細かい動作で不便さが増えやすいのが特徴です。また、痛みが出るタイミングも人それぞれで、朝の冷えた時間帯に強く出たり、夜間にズキっとするケースもあります。

こうした進行の“揺らぎ”があるため、六十肩は個人差が大きいとも言われています。「気づいたら少し動かしやすくなっていた」という声もあり、焦らず体の状態を見ながらケアを続けることが大切だとされています。

・#六十肩とは

・#四十肩五十肩との違い

・#肩関節周囲炎と言われています

・#年代による呼び方の違い

・#段階的に進行すると言われています

2.原因・リスク要因を知ろう

六十肩は“肩の周りの組織が疲れやすくなること”が関係すると言われています

「六十肩の原因って、結局なんなんだろう?」と疑問を持つ人は多いです。

医学的には“肩関節周囲の組織が炎症を起こしやすい状態”が背景にあると言われています。

特に、関節包や腱といった細かな部分が少しずつ負担を受けやすくなり、その結果として痛みや動かしにくさにつながると説明されています。

「年齢のせいだけ?」と聞かれることもありますが、実際には姿勢・生活習慣・運動量など複数の要因が重なりやすいとも言われています。

たとえば、長時間のデスクワークやスマホ姿勢の影響で肩まわりが硬くなり、その状態が続くことで炎症が起きやすくなる、といった流れです。

なりやすい人には“共通点”があると言われています

六十肩は突然起きるように感じても、実は“下準備”のようなものが体の中で進んでいたと説明されることがあります。

具体的には、以下のような傾向が指摘されています。

- 運動不足で肩まわりの血流が落ちやすい

- 糖尿病や代謝に関わる疾患がある

- 片側の肩だけに負担がたまりやすい生活動作が続いている

- 猫背・巻き肩など姿勢が崩れやすい

「そう言われると心当たりがあるなぁ」という声も多く、生活習慣との結びつきが無視できないとされています。

放置すると“痛みが長引きやすい状態”になると言われています

六十肩は、無理を重ねると関節包が硬くなり、いわゆる“凍結肩”のように可動域が狭くなりやすいと言われています。

ただ、「放っておくと一生改善しない」という断定的なものではありません。

むしろ、体を冷やしすぎない・軽い運動を少し入れるなど、日々の工夫が状態の変化につながると言われています。

会話の中でも、

「急に肩が上がらなくなってビックリした」

「いつもの癖で片側に負担をかけていたかも」

という声が多く、日常のクセが積み重なって症状が出やすくなる、と説明されることが増えています。

・#六十肩の原因と言われています

・#肩関節周囲炎の仕組み

・#生活習慣との関係

・#なりやすい人の特徴

・#放置で悪化しやすいと言われています

3.セルフチェック&初期対応

まずは“いまの肩の状態”を自分で確かめてみましょう

「これって六十肩なのかな…?」と感じたとき、最初に役立つのがセルフチェックです。

肩の痛みが続いたり、服を着る動作で違和感が出たりすると不安になりますよね。一般的には、以下のような動きがひとつの目安になると言われています。

- 腕をまっすぐ上げようとすると途中でひっかかる

- 背中側に腕を回すと強い張りを感じる

- 夜中にズキッと痛んで目が覚める

- 肩を横に広げると動きが止まりやすい

こうした“ちょっとした引っかかり”が続く場合、肩の周囲で炎症が起きやすい状態と言われています。

「なんとなく違和感があるだけだし…」と感じる人もいますが、早めに状態を知ることで、次にどう対応するかが考えやすくなるため、まずはチェックしておくと安心です。

痛みが強い時期は“無理をしない動き”を心がけると言われています

六十肩は、痛みの出方によって対応を変えたほうが良いと言われています。

特に急に肩を動かすとズキッとする時期は、無理に動かしすぎないほうが良いとも説明されています。

会話の中でも、

「痛いから動かしたくないけど、完全に止めるのも良くないの?」

「何をしたら悪化しやすいんだろう?」

といった相談が多いです。

実際には、

・痛みの出ない範囲で軽く腕を回す

・肩を冷やしすぎないように意識する

・急な上げ下げを避ける

こうした“ほどよい距離感”で肩を扱うことが大切と言われています。

特に夜間痛があるときは、横向きに寝る姿勢で肩に負担がかかりやすいこともあるため、枕やクッションで高さを調整する工夫も役に立つとされています。

痛みが落ち着いてきたら負担を減らす“軽い動き”を取り入れると言われています

痛みが少し和らいできた時期は、軽いストレッチが肩のこわばりを減らす助けになると言われています。

急に大きく動かす必要はなく、

- 肩をゆっくり回す

- タオルを使って軽く腕を伸ばす

- 体を温めて血流を促す

といった“やさしい動き”が推奨されることが多いです。

「ちょっと動かしただけで痛いんだけど…」という声もありますが、痛みが強くなる範囲まで無理をする必要はありません。

その日の体の調子を見ながらできることを続ける、そんなイメージのほうが取り組みやすいと言われています。

・#六十肩セルフチェック

・#肩の違和感を確認

・#初期対応のポイント

・#痛みの時期の注意点

・#軽いストレッチが推奨されると言われています

4.専門治療・病院を来院すべきタイミング

いつ来院したほうがいいのか目安があると言われています

六十肩は、ある程度までは自分で様子を見ながら進める人が多いのですが、「そろそろ専門のところに行ったほうがいいのかな…?」と迷う瞬間が出てきます。

一般的には、以下のような状態が続く場合、専門家の意見を聞くことがすすめられていると言われています。

- 夜間の痛みが強く眠れない

- 数週間たっても痛みが引かない

- 服を着替える動作がほとんどできない

- 肩がまったく上がらない状態が続く

会話の中でも「様子を見ていたけど、最近は日常生活に支障が出てきた」という声が多く、タイミングをつかみにくいと感じる人が多いようです。

来院すると“触診や画像検査”を通して状態を確認すると言われています

専門クリニックでは、まず肩の可動域や痛みの出方を触診で調べ、必要に応じてレントゲンや超音波、MRIなどの画像検査が行われると言われています。

六十肩だと思っていても、腱板断裂や変形性肩関節症など別の原因が隠れているケースもあるため、「自己判断だけでは不安」という人には相談しやすい環境のようです。

実際、来院した人の多くが

「六十肩だと思っていたら別の要因もあったみたいで驚いた」

「画像で状態を見せてもらえると安心できた」

と話すことが多いと言われています。

痛みが長引くと“改善までの道のり”が長くなりやすいと言われています

六十肩は時間とともに改善へ向かうと言われていますが、痛みをこらえ続けたり、肩をほとんど動かさずに過ごしてしまうと、可動域がより狭くなりやすいとも説明されています。

「痛みがあるから安静にしよう」と思うのは自然ですが、必要以上に動かさなくなることで肩周囲が固まることもあるため、

・痛みの強い時期は無理をしない

・落ち着いてきたらできる範囲で軽く動かす

といったバランスが大切と言われています。

専門家に相談すると、そうした“段階に合わせた対応”のアドバイスが得られやすいため、迷ったときの判断材料になることが多いようです。

・#六十肩は来院の目安があると言われています

・#触診と画像検査で確認

・#痛みが続く時期は相談が安心

・#自己判断では難しいこともある

・#専門家の助言が役立つと言われています

5.再発予防・改善を加速する生活習慣

肩の“可動域”をゆっくり維持する動きが大切と言われています

六十肩は、一度落ち着いたように見えても、油断するとまた痛みが出てくることがあると言われています。

そのため、日常の中で肩をゆっくり動かす習慣を続けることが、再発を遠ざけるポイントと説明されています。

会話の中でも、

「ストレッチを続けたら少し楽になった気がする」

「動かすのを忘れるとまた固まりそうで不安」

といった声が多いため、“無理のない範囲で動かす”という姿勢が取り入れやすいようです。

・肩を外側へゆっくり回す

・タオルストレッチで軽く腕を伸ばす

・温めて血流を整えてから動かす

これらの“負担の少ない動き”が、可動域の維持につながりやすいと言われています。

日常の姿勢やクセを整えると負担が減りやすいと言われています

六十肩の背景には、普段の姿勢やクセが深く関係していると言われています。

特に、猫背や巻き肩の状態で過ごす時間が長いと、肩の前側に余計な負荷が入りやすく、結果として痛みにつながりやすいと説明されています。

日常でできる対策としては、

・長時間同じ姿勢を続けない

・スマホを顔に近づけすぎない

・肩に力が入りすぎないよう小まめにリセットする

こうした“姿勢のクセ直し”が、再発予防に役立つと言われています。

会話でも、

「意識して姿勢を直したら肩が軽く感じる日が増えた」

という人が多く、生活習慣の変化が良い方向に働くことがあるようです。

筋力の低下を防ぐ“やさしい運動習慣”が回復を後押しすると言われています

肩だけでなく、体全体の筋力や血流の状態も六十肩と関係していると言われています。

急にハードな運動を始める必要はありませんが、軽い運動を取り入れることで、肩の動きやすさにつながりやすいと説明されています。

たとえば、

・ゆっくり歩く

・軽く腕を振る

・深呼吸しながら胸を開く

といった“優しい動き”でも、血行が整い、肩のこわばりが和らぎやすいと言われています。

「毎日ではなくても、できる日に少しやる」というスタイルのほうが継続しやすいため、習慣化のハードルも下がるようです。

・#六十肩の再発予防

・#可動域維持が大切と言われています

・#姿勢のクセ改善

・#筋力維持の軽い運動

・#生活習慣で改善を後押し