肩こり ツボ 手だけでラクになる?手の甲・掌・手首にある肩こりに効くツボを分かりやすく図解+押し方・頻度・注意点まで丁寧に解説します。デスクワーク・スマホ疲れのあなたにもおすすめのセルフケア。

1.なぜ「手のツボ」で肩こりがラクになるのか

肩こりの仕組みと手のツボの“つながり”

「手のツボって、本当に肩こりに関係あるの?」

こんな疑問を持つ方は多いようですが、実際には“手と肩”は意外なほど深く関係していると言われています。肩こりは、長時間のデスクワークやスマホ姿勢などがきっかけで肩まわりの筋肉が緊張し、血行が低下しやすくなる状態だと説明されています。特に肩甲骨まわりの筋肉がこわばると、肩だけでなく首や背中にも張りが出る場合があり、人によって症状の出方は少しずつ異なるようです。

一方で、手には「経絡(けいらく)」と呼ばれる流れが通っていて、肩や首につながるルートがあると言われています。たとえば有名な“合谷(ごうこく)”は、手の甲の親指と人差し指の間にあるツボで、頭・首まわりの不調に関係する経絡上に位置しているとされています。

また、反射区という考え方では、手の甲や手のひらに体の各部と対応するポイントが存在すると考えられています。肩に関係しているとされる部分を刺激すると、緊張している筋肉にアプローチしやすくなると言われており、軽い刺激でも体がふっと温まったように感じる人もいるようです。

「肩は触っていないのに、なんで手で反応があるんだろう?」と不思議に思うこともありますよね。実際には、手には神経が密集していて、刺激によって自律神経が落ち着きやすくなり、間接的に肩のこわばりに影響する可能性が示されています。ただし、押した瞬間に劇的な変化があるというより、「じわじわと体がゆるみやすい」という感覚に近いと話す方が多い印象です。

さらに、普段の生活の中で“手”はいつでも使えるため、肩こりが気になったときにすぐ刺激しやすい点もメリットだと言われています。肩を直接ほぐすのが難しい場面でも、手なら目立たず刺激できるため、デスクワーク中のリフレッシュ方法として取り入れる方も増えているようです。

手のツボは、肩こりの“唯一の改善法”というより、「日常のケアとして取り入れるとサポートになりやすい」と言われています。気づいたときに軽く押すだけでも、肩まわりの緊張がふっとゆるんだように感じる場面があるかもしれません。

#肩こりと手の経絡の関係

#手のツボの仕組み

#合谷と肩こりの関連性

#反射区と自律神経の働き

#日常で使える肩こりセルフケア

2.手だけでできる!肩こりに効く手のツボ5選

代表的なツボの位置と探し方・刺激のコツ

「肩こりが気になるけど、肩を触るのは少し面倒…」

そんな時に“手のツボ”が便利だと言われています。手はいつでも刺激しやすい場所なので、デスクワーク中でもそっと押せるところが魅力なんですよね。ここでは、参考記事でも多く紹介されていた代表的な5つのツボをまとめています。

まずは一番有名な**合谷(ごうこく)**です。親指と人差し指の付け根の間にあるくぼみで、首まわりや肩の張りと関係する経絡上にあると言われています。「あ、ここちょっと響くな」という感覚があれば、その周辺をゆっくり押すと良いと紹介されています。

続いて、手の外側にある後渓(こうけい)。拳を軽く握ると小指側に縦に筋が出ますが、その根元あたりに位置するとされ、肩甲骨まわりの固さと関係しやすいと言われています。スマホを長時間使った後に触ると少し敏感になっている方もいて、「ここ痛いかも…」と気づくケースもあるようです。

3つ目は手三里(てさんり)。肘の外側から手首に向かって指3本分ほど下にあるポイントです。デスクワークで腕が重く感じる時に触ると張りを感じる方もいて、腕〜肩の負担を感じる人によく使われていると言われています。

4つ目は手首の外側にある**外関(がいかん)**です。手首のシワから指3本分ほど上に位置し、肩や首のこわばりと関係しやすいとされています。場所が分かりやすいため、初心者でも刺激しやすい点が紹介されています。

最後は手のひらの中央付近にある労宮(ろうきゅう)。精神的な緊張と関わりやすいとされ、ストレスで肩が固まりやすい人には相性が良いと言われています。「気持ちが少し落ちつく感じがする」という声も紹介されていました。

これら5つのツボは、強く押す必要はなく、心地よい範囲でゆっくり刺激するほうが体が反応しやすいと言われています。肩を直接触らないのに、どこかふっと軽くなるような感覚がある人もいるため、日々のちょっとしたケアとして取り入れやすいですね。

#手のツボ5選

#肩こりセルフケア

#合谷後渓手三里

#ストレスと肩の張り

#日常で押せるツボケア

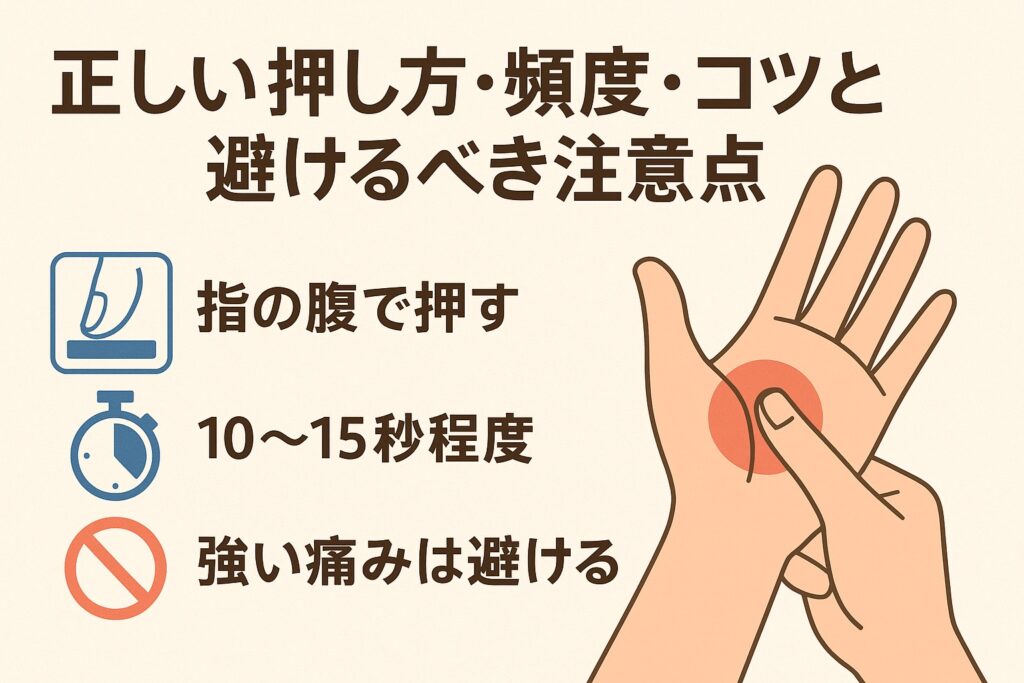

3.正しい押し方・頻度・コツと避けるべき注意点

手のツボを刺激するときの基本ルールと安全なやり方

「手のツボって、とりあえず強く押せば良いんでしょ?」

こんな声を聞くことがありますが、実は“押し方のコツ”があると言われています。肩こりに関わる手のツボは、軽めの刺激でも体が反応しやすいケースが紹介されていて、過度な力を入れる必要はないと説明されています。参考記事でも、まずは深呼吸をしながら“心地よい範囲”で押すと良いと言われていました。

押す時は、指先ではなく指の腹を使うほうが刺激が安定しやすいようです。グッと力を入れるより、「少し痛気持ちいいかも」というくらいが適度だとされています。会話の中でも、「強く押しすぎると逆に疲れちゃうんですよね…」という声があるように、力任せに押すと反対に筋肉がこわばる可能性もあるため、無理なく続けられる押し方がポイントになりやすいです。

頻度については、1回につき10〜15秒ほどを数回繰り返す方法が紹介されています。これなら仕事の合間でも続けやすいですよね。1日の回数も「何度行っても良い」とされる記事が多いものの、肩こりの度合いによって感じ方が変わるため、自分の体の反応を見ながら調整することが大切と言われています。

注意点としては、強い痛みを我慢しながら押さないこと がまず挙げられています。特に腫れやしびれがある部分を刺激すると、かえって負担が増えると言われています。また、押したときにズーンと響き過ぎる場合も、力加減を見直す必要があるかもしれません。

さらに、ツボ刺激だけで肩こりがすぐに改善するわけではなく、あくまで“日常ケアのサポート”として取り入れる方法が紹介されています。慢性的な肩こりが続く場合は、整体院や整骨院で触診を受けて、肩まわりの状態を確認してもらうほうが安心だと言われています。

押し方・頻度・注意点を意識するだけでも、体がふっと軽く感じる瞬間があるかもしれません。自分に合った刺激の強さを探しながら、無理なく続けてみると良さそうですね。

#ツボ押しの基本

#肩こりケアのコツ

#適切な刺激と頻度

#強すぎる刺激はNG

#日常で続けるセルフケア

4.さらに効果を高める!手のツボ+肩こりケア併用法

ストレッチ・姿勢・温めケアを組み合わせるとどう変わる?

「手のツボだけでも少し楽になるけど、もう少しスッと軽く感じたい…」

こんな気持ちになること、あると思います。実際、参考記事でも“ツボ刺激と他のケアを組み合わせるほうが肩こりが楽になりやすいと言われています”と紹介されていました。

まず取り入れやすいのは、肩まわりのストレッチです。特に肩甲骨をゆっくり動かす運動は、長時間のデスクワークで固まりやすい部分をゆるめる助けになると言われています。「腕を大きく回すだけでも十分なんですね」と驚く方もいるようで、ストレッチはシンプルな動きのほうが続けやすいかもしれません。

次に多くの人が気づきにくいのが姿勢のクセです。スマホを見るときに顔が前へ落ちたり、PC作業で肩がすぼんでしまう姿勢が続くと、肩こりが強まりやすいと言われています。参考ページでも、頭の位置や背中の丸まりが肩に負担をかけやすいと説明されていました。

さらに、温めるケアも併用すると違いを感じやすいと言われています。蒸しタオルを肩に乗せたり、入浴時に肩甲骨まわりをゆっくり温めると、血行がめぐりやすくなると言われていて、手のツボ刺激との相性が良いと紹介されています。会話の中でも、「温めながら手のツボを押すと、なんだか肩がゆるみやすい感じがする」という声も見られるようです。

一方で注意したいのは、痛みが強い時の無理なセルフケアです。強い痛みやしびれを我慢しながら押したり、姿勢を無理に正そうとすると、かえって負担になる可能性があると言われています。継続的に肩こりがつらい場合は、整体院や整骨院で触診してもらい、自分では気づきにくい負担の場所を確認してもらう方法も紹介されていました。

手のツボは“いつでもできるケア”ですが、ストレッチや姿勢の意識、温めケアと組み合わせることで、体がより反応しやすくなると言われています。負担なく続けられることが大切なので、無理のない範囲で取り入れてみると良さそうですね。

#肩こりと併用ケア

#ツボとストレッチの相性

#姿勢改善ポイント

#温めケアの重要性

#無理のないセルフケア

5.よくある質問(Q&A形式)&まとめ

手のツボと肩こりケアに関するQ&A

Q1:「手のツボだけで肩こりが改善するんですか?」

A:参考記事でも“手のツボは肩こりのサポートとして使われることが多い”と紹介されていて、単独で完全に楽になるというより“肩まわりの緊張がゆるみやすくなる場合がある”と言われています。特に合谷や後渓など、肩や首につながる経絡上のツボは刺激に反応しやすいようですが、慢性的な肩こりの場合はストレッチや姿勢の見直しなども合わせるほうが、負担を軽く感じやすいと説明されています。

Q2:「どれくらいの力で押したら良いのか分からない…」

A:これは多くの人が迷いやすい部分かもしれません。「強く押せば効くんでしょ?」という声もありますが、参考ページでは“痛気持ちいい程度”を目安にする方法が紹介されています。押している最中にズーンと重く響きすぎる時は、少し弱めたほうが良いと言われています。

Q3:「手のツボを押しても特に変化を感じません…」

A:反応の出方には個人差があると言われています。“押した瞬間に変化を感じる人もいれば、数回続けてから体の軽さを感じやすい人もいる”と説明されていました。肩こりが強い日や、睡眠不足・ストレスが重なっている日は反応しづらいこともあるようで、「今日はちょっと効きづらいな」という日があるのも自然です。

Q4:「やってはいけない押し方ってありますか?」

A:“強い痛みを我慢しながら押す”“しびれが出るほど圧をかける”“腫れている場所を無理に押す”などは避けたほうがいいと言われています。もし肩こり以外の症状(腕のしびれ・めまい・強い痛み)が続く場合は、整骨院や整体院で触診してもらい、負担の原因を確認してもらう流れが紹介されていました。

まとめ:今日からできる手のツボ×肩こりケアの続け方

手のツボは「今すぐ押せる」「道具いらず」「人に気づかれない」という3つのメリットがあると言われています。肩こりの根本の負担は、姿勢や生活習慣と関係するケースが多いため、ツボ刺激だけに頼るのではなく、ストレッチや温めケアなどと組み合わせるほうが体が反応しやすいと説明されていました。

まずは合谷・後渓・手三里など、押して“ちょっと響く”と感じるツボから習慣化してみると良いかもしれません。続けていく中で「今日は軽いな」「ちょっと張りが残っているかも」など、自分の体の変化がわかりやすくなるとも言われています。

無理のない範囲で、気づいた時にサッと押す。

シンプルですが、それだけでも肩まわりの緊張が少しやわらぐ日があるようです。

#手のツボQandA

#肩こりセルフケアの疑問

#正しい押し方のポイント

#反応の個人差について

#日常で続ける肩こり対策