手首 腫れが気になる方へ。ぶつけていないのに腫れている、痛みや動きにくさを伴うなら要注意。原因からセルフケア、そして病院を受診すべきタイミングまで、整形外科・リウマチ領域の専門観点から分かりやすく解説します。

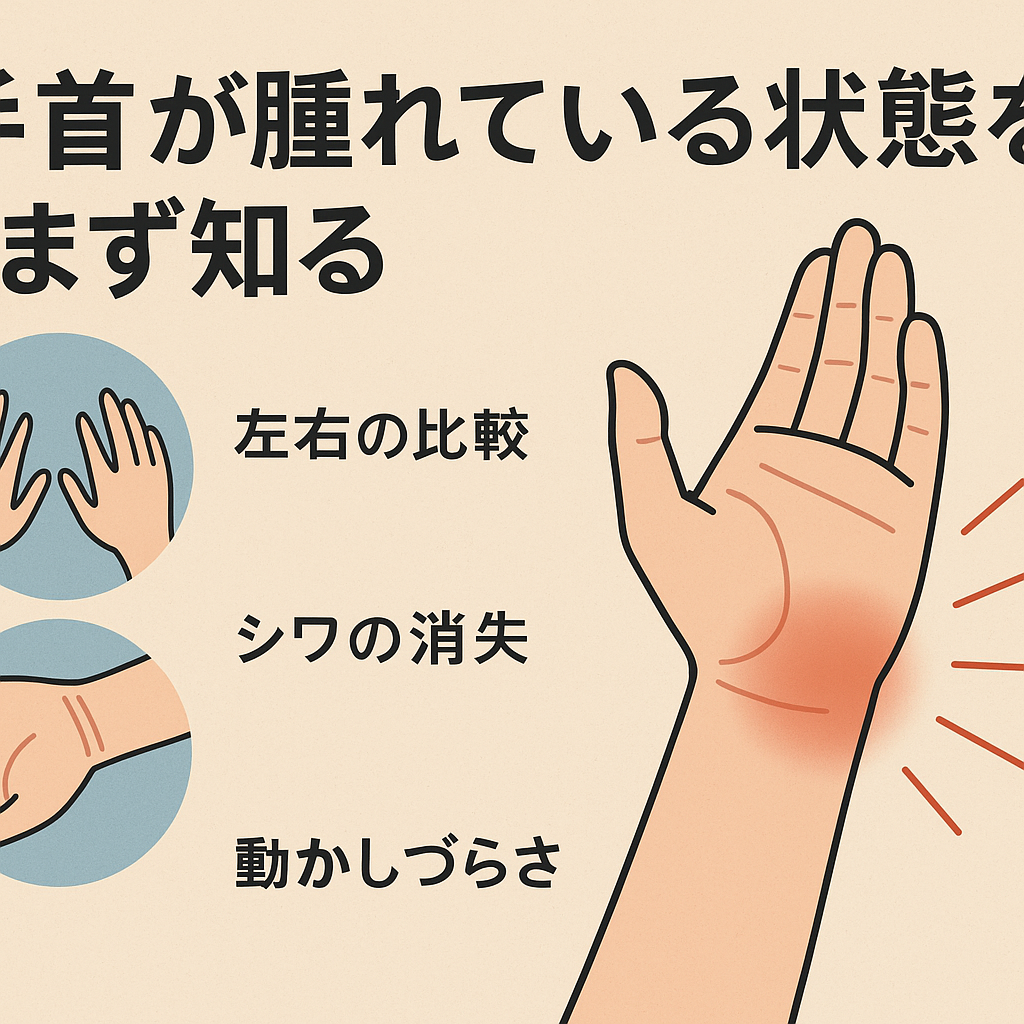

1.手首が腫れている状態を“まず知る”

手首が腫れているとき、「ぶつけた覚えがないのに…なんで?」と不安になる方が多いようです。まずは、手首の腫れがどういう状態なのかを、落ち着いて把握することが大切だと言われています。実際、手首は細かな骨や腱が密集しているため、ちょっとした刺激でも腫れが出やすいと言われています。

左右の比較と“見た目のサイン”で腫れを把握する

「腫れているかどうか、そもそも判断が難しい…」という声もよく耳にします。そんなときは、まず左右の手首をじっくり見比べるところから始めると言われています。

- 手首のシワの深さや形が変わっていないか

- 片側だけ丸みが強く見えないか

- 赤み・熱っぽさが出ていないか

こうした視覚的な差は、手首の腫れを知るための分かりやすいチェックポイントだと紹介されています。

また、触れたときの“かたさ”や“ぷにっとしたふくらみ”の違いも、腫れの種類を推測する参考になると言われています。ただし、ここで無理に押したり、何度も動かしたりすると負担につながりやすいため、軽く確認する程度が望ましいとされています。

動かし方で見える“腫れの特徴”を知る

見た目だけでなく、動かしたときの違和感も大切なサインになると言われています。

たとえば、

「手をそらす動きがしづらい」

「握ったときに痛みが広がる」

「手首をひねると重だるさが残る」

こうした反応は、炎症や腱の負担が背景にある可能性を示すことがあると説明されています。

また、痛みがなくても“重たい感覚”だけが続くケースもあり、その段階で腫れが進んでいる可能性もあると言われています。

「痛くない=問題ない」ではなく、微妙な変化に目を向けることが大切だというわけです。

ぶつけていないのに腫れる理由を知る視点

読者の方の中には「何もしていないのに腫れるのはどうして?」と疑問を抱く方も多いと思います。参考記事では、手首には腱・関節・滑膜など多くの組織があり、日常動作の小さな負荷でも腫れにつながりやすい仕組みがあると解説されています。

特に、パソコン・スマホ・家事など、普段の生活の中で手首を細かく使う動作は“積み重なる負荷”になりやすいと言われています。

「思い当たる動作はないけれど腫れてきた…」というケースは、こうした“気づきにくい負担”が影響している可能性があると言われています。

#手首の腫れをまず知る

#視覚チェックが大切

#左右比較で変化を確認

#動作の違和感もサイン

#日常の負担が影響しやすい

2.手首が腫れる主な原因と特徴

「手首が腫れてきて…原因が分からないんだけど、どれが当てはまりそう?」とご相談を受けることがあります。参考記事でも、手首の腫れは一つの理由だけでなく、複数の組織が関わるため幅広い原因が考えられると言われています。

① 外傷・使い過ぎに関連した腫れ

まず多いのが、日常生活や作業に伴う“使い過ぎ”による腫れだと言われています。

「最近キーボードを使う時間が増えた」

「スマホを長時間操作している」

こうした積み重ねが、腱や腱鞘の摩擦につながり、腱鞘炎のような腫れを招きやすいとされています。

また、軽い打撲やひねりでも、気づかないうちに炎症が起こり、翌日になって腫れが出るケースもあると言われています。外傷の場合、赤みや熱っぽさが伴うことがあり、動かしたときに局所的に痛みが強まるのが特徴として語られています。

② ガングリオンや滑膜のふくらみによる腫れ

手首の関節付近に“ぷにっとした丸いふくらみ”が出る場合、ガングリオンが関係していることがあると紹介されています。

ガングリオンはゼリー状の液体が袋状にたまった状態で、触ると弾力があり、押すと軽く動くこともあると言われています。痛みがないケースもありますが、神経を圧迫する位置にできると、動かすときの違和感や重だるさを引き起こすことがあると説明されています。

③ 内科的・リウマチ性の腫れ

「ぶつけていないのに腫れてきた」「朝起きると特にこわばる」という場合、炎症性の疾患が関わる可能性があると言われています。

特に参考記事では、関節リウマチは手首の腫れが初期から出やすいと解説されており、左右対称・長時間続く腫れ・じんわり熱感が特徴として挙げられていました。

もちろん、腫れているからといって必ずリウマチというわけではありませんが、長く続く腫れや朝のこわばりは、体の炎症が関係する目安として語られています。

④ 腫れの“特徴”で分かるヒント

手首の腫れは原因によって出方が変わると言われています。

- 外傷系: 押したときに局所的に痛みが強まりやすい

- 使い過ぎ: 動作の途中で重だるい・引っ掛かる感覚

- ガングリオン: ぷにっとした触感が分かりやすい

- リウマチ性: 朝にこわばり、腫れが長く続く

こうした違いは、“どれが近いか”を判断する小さなヒントになると言われています。

#手首が腫れる主な原因

#外傷や使い過ぎによる腫れ

#ガングリオンの特徴

#リウマチ性の腫れのサイン

#腫れの出方で分かるヒント

3.セルフケア・日常生活でできる対処法

「手首が腫れているけど、家で何かできることってある?」と尋ねられることがあります。参考記事でも、腫れた手首への対応は“無理をしない範囲でできるセルフケア”が大切だと言われています。

ここでは、日々の生活のなかで取り入れやすい方法を、順番にまとめてお伝えします。

① まずは安静と負担を避けることが基本

腫れが出ているときは、「ちょっとなら大丈夫」と思って動かし続けた結果、負担が積み重なりやすいと言われています。

たとえば、家事やスマホ操作、パソコン作業など、知らないうちに手首を使い続けている場面は多いものです。

「1〜2時間ごとに手を休める」

「痛みが出る角度を避けて使う」

こうした小さな工夫が腫れの悪化を避ける助けになると紹介されています。

② 冷却や軽い圧迫で炎症の落ち着きを促す方法

熱感があるときは、冷やすことで負担を軽くできる場合があると言われています。

氷を直接当てるのではなく、タオル越しに10分ほど冷却する方法が一般的に紹介されています。

加えて、軽い圧迫は腫れの広がりを抑える助けになると言われていますが、強く締めすぎると逆効果になると記されています。

「気持ち程度の圧で包帯を巻く」くらいが丁度良い目安と語られています。

③ 使いすぎを避けるための生活環境の調整

日常生活の中には、手首に負担がかかりやすい動きが多く潜んでいると紹介されています。

例として、

- パソコンの位置が高い

- スマホを片手で長時間支えている

- 重い荷物を同じ手で持ち続ける

こうした状況は、腱や関節への負担が増えやすいと言われています。

作業台の高さを調整したり、スマホスタンドを使うなどの工夫は、手首の負担を下げる簡単な方法として紹介されています。

④ 軽いストレッチや動かし方の工夫

腫れが強いときに無理なストレッチは控えた方が良いと言われていますが、落ち着いてきたタイミングで“軽い動き”を加えることで、こわばりを防ぎやすいと紹介されています。

「ゆっくり手首を前後に動かす」

「こぶしを軽く握って開く」

これくらいのやさしい動きから始めるのが良いとされています。

#手首の腫れセルフケア

#安静と負担軽減

#冷却と軽い圧迫

#生活動作の工夫

#やさしいストレッチで調整

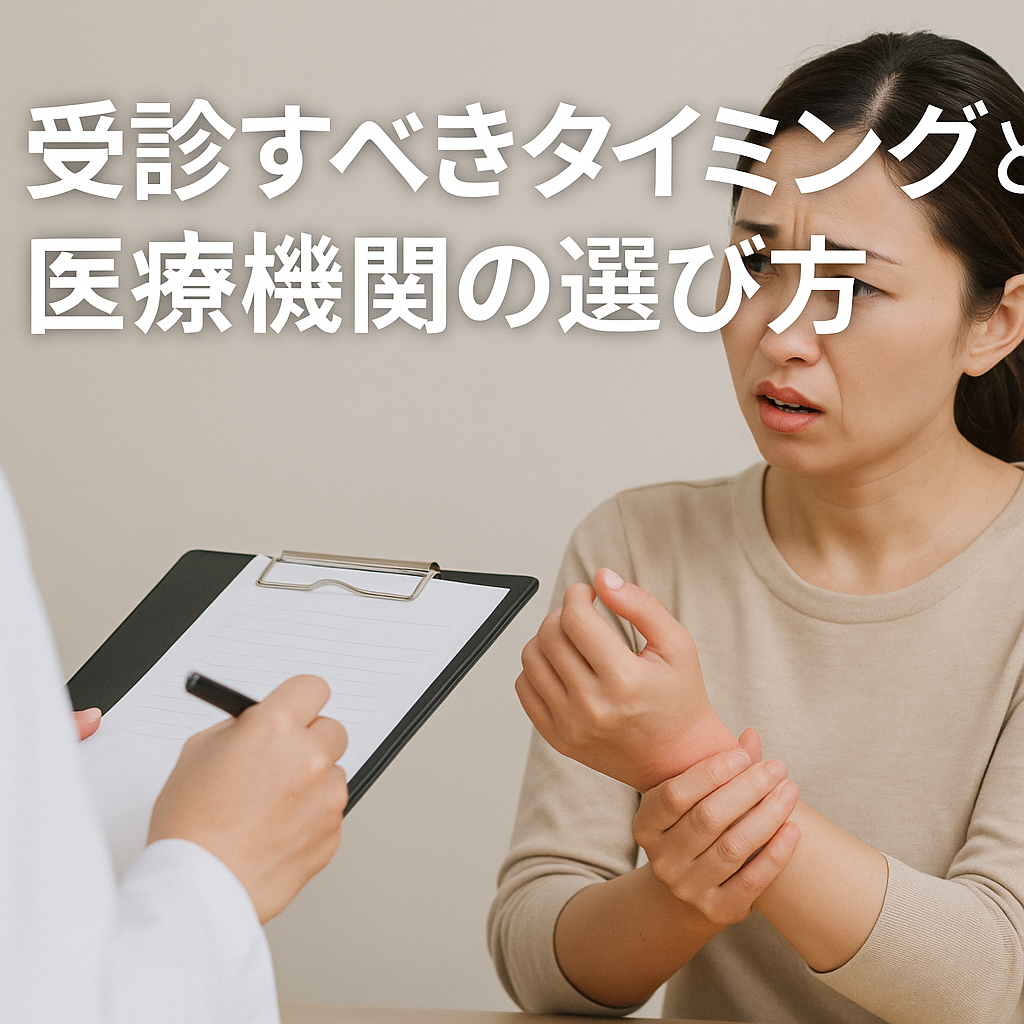

4.受診すべきタイミングと医療機関の選び方

手首の腫れが続くと、「このまま様子を見るべきか、それとも来院した方が良いのか…」と迷う方が多いようです。参考記事でも、腫れの程度や続く期間によって、早めの相談が役立つ場合があると言われています。

ここでは、特に“来院を考える目安”としてよく紹介されているポイントを、分かりやすく整理してお伝えします。

① 痛みや腫れが数日〜数週間続く場合

まず確認したいのは、腫れの“続いている期間”です。

「2〜3日休めても腫れが引かない」

「1週間以上、重だるさが残る」

といった状況は、炎症が落ち着きにくい状態になっている可能性があると言われています。

特に参考ページでは、手首は細かな組織が多く、負担が積み重なりやすいため、長く続く腫れは一度専門家の触診で原因を確認する価値があると説明されています。

② 赤み・熱っぽさ・動かしにくさが強い場合

腫れに加えて「赤み」「熱感」「動かすと強い痛み」があるケースは、炎症が強まっているサインとして紹介されています。

「手首をそらすだけで鋭い痛みが走る」

「持ち上げる動作でどうしても違和感が出る」

こうした状態は、自己判断で無理に使い続けると負担が増える可能性があると言われています。

また、動かしづらさが強いときは、腱や関節に負荷がかかっていることもあると紹介されていました。

③ 医療機関の選び方——どこに行けば良い?

手首の腫れで相談する際は、

・整形外科

・手外科

・リウマチ科

などがよく挙げられていると言われています。

外傷が疑われる場合は整形外科が紹介されることが多く、ガングリオンや腱の問題が考えられるときは手外科が詳しいとされています。

また、左右対称の腫れや朝のこわばりが続く場合は、リウマチ科での検査が役立つ可能性があると語られています。

「受け付けてもらえるかな…?」と不安な場合は、電話で症状を伝えると案内してもらえることがあると言われています。

④ 来院時に確認されることの例

参考記事では、来院した際の流れとして、

触診・可動域確認・画像検査(レントゲンや超音波)・必要に応じた血液検査

といったステップが紹介されています。

どの検査が必要かは腫れの場所や特徴によって変わると言われているため、まずは目の前の状態を共有するのが大切だといえます。

#手首の腫れ来院の目安

#赤み熱感があると相談

#動かしにくいときの判断

#医療機関の選び方

#来院時の触診と検査

5.再発防止・手首を守るための習慣づくり

手首の腫れが落ち着いてきたあと、「また繰り返してしまうのでは…」と心配になる方は多いようです。参考記事でも、腫れや痛みが改善した後こそ、日常の使い方を見直すことで再発のリスクを下げられる可能性があると言われています。

① 手首に負担をためない“使い方の工夫”

「仕事のとき、どうしても手首を使ってしまう…」という声をよく耳にします。

そんな場面でも、ちょっとした工夫で負担を分散しやすいと言われています。

たとえば、

- キーボードの位置を低めにする

- スマホを片手だけで長時間持たない

- 手首だけでなく肘や肩を一緒に使う

こうした動作の工夫は、同じ部分に力が集中しないようにするための基本として紹介されています。

無意識のクセが積み重なると腫れにつながることがあると言われているため、まずは“気づくこと”が大切だとされています。

② 小まめな休憩とストレッチの習慣化

「気がつくと数時間も作業していた…」という方は多いものです。

参考ページでは、1時間に1回程度、手首を休ませることで負担を軽減しやすいと紹介されています。

さらに、軽いストレッチを組み合わせると動かしやすさを維持しやすいと言われています。

- 手首をゆっくり曲げ伸ばしする

- 軽くこぶしを握って開く

- 指先を遠くに伸ばすようにストレッチ

強い力で伸ばすのではなく、心地よい範囲で行うことが大切だと語られています。

③ 生活環境を整えることで再発を防ぎやすい

手首への負担は、姿勢や道具の使い方にも左右されると言われています。

「椅子の高さを見直すだけで、手首の角度が変わった」

「リストレストを使ったら楽になった気がする」

という声も少なくありません。

そのため、

- デスク環境を整える

- 手首をひねる動作を減らす配置にする

- 重い物を持つときは両手で支える

といった工夫は“手首を守る環境作り”として紹介されています。

④ 早めに気づくためのセルフモニタリング

再発防止のためには、日々の変化に気づきやすくすることが大切だと言われています。

「昨日よりだるい気がする」

「少し赤いような…?」

こうした軽いサインでも、早めに休むことで悪化を避けられる可能性があると語られています。

無理を続けず、違和感を放置しない“習慣そのもの”が再発予防につながると考えられています。

#手首再発防止の習慣

#使い方の工夫で負担軽減

#小まめな休憩とストレッチ

#生活環境の調整

#早めの気づきが大切