ぎっくり腰 立てない状態でも慌てずに対応できます。安静・冷却・起き上がり方・動き出し・受診目安・再発予防まで、専門院監修の安全なステップを分かりやすく解説します。

1. 立てないぎっくり腰とは何か?

「ぎっくり腰 立てない…これ、どうすればいいの?」と不安になる方が多いようです。実際、立ち上がれないほど腰が痛む状態は、一般的に“急性腰痛”の一種と言われています。

ただ、同じぎっくり腰でも症状の出方には幅があって、「少し動けるケース」から「一歩も動けないケース」までいろいろあると言われています。まずは、その状態を落ち着いて把握することが、大げさではなく大切なステップだと考えられています。

立てないほどの痛みはどう起こるのか?

会話で例えると、

あなた「急に腰が“ビキッ”ときて動けなくなったんだけど…」

専門家の人「その瞬間、筋肉や靭帯に急な負担がかかった可能性がありますね」

こんなやり取りがイメージに近いかもしれません。

立てないレベルの痛みは、腰まわりの筋肉が急激に硬くなり、動きを守ろうとして“ロック”がかかるような状態だと言われています。

この防御反応は体を守る働きでもあるため、無理に立とうとしてしまうと、かえって動きづらくなる場合もあると言われています。

放置するとどうなる?悪化しやすいのか?

よくある質問ですが、「このまま横になっていれば勝手に改善するの?」という声があります。実際には、状況によって異なると言われており、腰をかばった動きが長く続くと、筋肉バランスの乱れが強まりやすいと言われています。

その結果、日常生活でちょっとした動きでも痛みが再び出てしまうケースにつながるようです。

ただし、これはあくまで“そうした傾向がある”と考えられているだけで、全員に当てはまるとは限らないと言われています。大切なのは「今どの程度動けるのか」「どんな姿勢で少し楽になるのか」を確認しながら、その後の行動を工夫することだと説明されています。

まず知っておきたい“危険サイン”

腰痛そのものよりも、

・足のしびれ

・力が入りづらい

・排尿排便に違和感がある

などが出る場合は、一般的に注意が必要と言われています。「ぎっくり腰っぽいけど何か違うかも?」と感じたら、早めに専門機関へ相談する流れが安心とされています。

ただし、来院の判断は無理に急がず、体の状態を冷静に確認することが大切だとよく説明されています。

#ぎっくり腰立てない

#急性腰痛の特徴

#動けないほどの痛みの理由

#悪化のリスクと言われている点

#危険サインの把握

2. 応急期(今すぐできる)対処法

「ぎっくり腰 立てない…どうすればいいの?」と焦る方が多いようですが、まず“今できる安全な対処”を確認しておくと落ち着きやすいと言われています。

まず“痛みが軽くなる姿勢”を探す

横向きで膝を軽く曲げる姿勢は、比較的楽に感じる人が多いと言われています。「うつ伏せは平気?」「仰向けはつらい?」など、自分の体に問いかけるように試すと良いとされています。

会話にするとこんな感じです。

あなた「どの姿勢が正解なのかわからない…」

専門家の人「“痛みが強くならない姿勢”が今の正解ですよ」

このように、人によって楽な姿勢が違うため、ひとつに固定しないほうが良いと言われています。

冷却は短時間で。深呼吸で力みを減らす

急性の痛みが強い場合、冷却を10〜15分ほど行うと筋肉のこわばりが落ち着きやすいと言われています。ただし「ずっと冷やし続ける」行為はかえって負担になる可能性もあると説明されています。

同時に、緊張で呼吸が浅くなりやすいため、ゆっくり深呼吸をすると体が少し動きやすくなると言われています。

動き出す前に“体を丸めて → 横向き → 手で支える”の流れ

布団から起き上がる時、いきなり上半身を持ち上げると腰に負担が集中しやすいと言われています。

そこでよく紹介されるのが以下の手順です。

- 体を軽く丸める

- 横向きになる

- 手で床(またはベッド)を押して上半身を起こす

- 最後に膝を伸ばして座る

あなた「この手順って本当に意味あるの?」

専門家の人「腰の負担を分散しやすいと言われていますよ」

こんなイメージです。

無理に立つ必要はない。動ける範囲だけでOK

応急期に大切なのは“頑張って立つこと”ではなく、“悪化させないこと”とされています。痛みが落ち着くまでは、こまめに姿勢を変えつつ、体が許す範囲だけ動けば大丈夫と言われています。「立てない自分を責めない」ことも回復の流れには重要だと説明されています。

#ぎっくり腰応急期

#立てない時の対処

#安全な起き上がり方

#痛みを悪化させない姿勢

#急性腰痛と言われています

3. 回復期:少しずつ動き出すためのステップ

応急期を過ぎると、「そろそろ動いたほうがいいのか?」と迷うタイミングが訪れると言われています。参考記事でも、痛みが落ち着き始めた段階では“適度に動くこと”が回復の手助けになりやすいと説明されています。

ただし、ここで無理をしすぎると痛みが再び強まりやすいとも言われており、動き始めるコツを理解しておくことが重要だと紹介されています。

最初の一歩は「ゆっくり起きる → 支えながら立つ」

応急期で使った“横向き → 手で支える”起き上がりは、回復期でも役立つと言われています。

あなた「まだ痛むけど、どうやって立てばいいの?」

専門家の人「急がなくて大丈夫ですよ。段階を踏んで動くと負担が分散しやすいと言われています」

起き上がった後は、家具や壁に軽く手を添えて立つと、腰への負担が少なく感じる人が多いとされています。痛みが波のように強弱を繰り返すこともあるため、“立てたから大丈夫”と決めつけず、その時の状態に合わせるのがポイントだと記されています。

短時間の歩行から始める。止まる・休むをセットにする

回復期は、歩くことが腰の可動域を整える助けになる場合があると言われています。

ただ、「長く歩けば良い」というものではなく、最初は数分の歩行で十分だと説明されています。

あなた「散歩した方がいい?」

専門家の人「短い距離でOKですよ。疲れたら止まって休む流れが安心と言われています」

この “歩く → 止まる → 少し休む” の繰り返しは、腰の負担をコントロールしやすいとも言われています。

日常動作のクセを少しずつ改善する

回復期は、痛みが和らぎ始める一方で、腰をかばう癖が残りやすい時期でもあるとされています。たとえば、

・靴を履くときに片脚に体重をかけすぎる

・洗顔時に腰を丸めたままかがむ

・椅子から立つ際に勢いで立ち上がる

これらの動作は、負担が偏りやすいと言われています。

参考記事でも、「少しだけ膝を曲げる」「股関節から動く意識を持つ」など、体を均等に使う習慣を意識すると戻りがスムーズになりやすいと説明されています。

痛みが強まったら“戻す”判断も大切

回復期は前向きに動けるようになる一方で、痛みが再び出ることもあります。

あなた「動いた方がいいのか、休んだ方がいいのか迷う…」

専門家の人「痛みの強さが上がったら“少し戻す”判断も大事だとよく言われていますよ」

この柔軟な判断が、改善の流れを整える鍵だとも紹介されています。

#ぎっくり腰回復期

#安全な動き出し方

#短時間歩行のコツ

#日常動作の見直し

#痛みと相談しながら進む

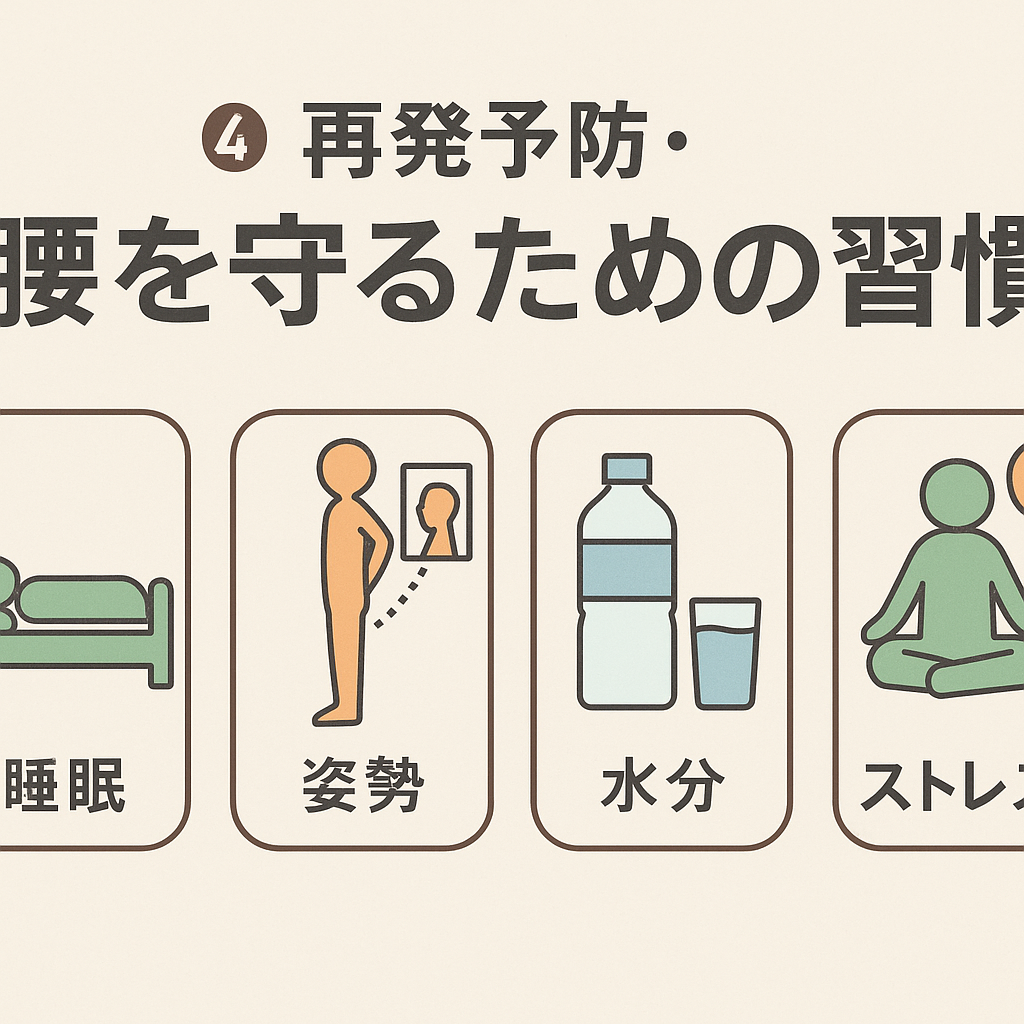

4. 再発予防・腰を守るための習慣

ぎっくり腰は一度落ち着いても、再発の可能性があると言われています。

あなたも「気をつけていたつもりなのに、また腰が痛い…」という経験があるかもしれません。そこで、毎日続けやすい習慣を、会話を交えながら分かりやすく整理していきます。

体幹・骨盤・股関節をやわらかく保つ簡単ストレッチ

あなた「ストレッチって本当に意味があるの?」

専門家の人「腰だけでなく股関節や骨盤まわりが硬くなると負担が集中しやすいと言われていますよ」

参考記事でも、腰だけを動かすより、股関節の可動域を広げる習慣が大切と説明されています。

特に、

・太ももの前後のストレッチ

・お尻まわりの軽い筋肉ほぐし

・股関節をゆっくり回す動き

などは、普段あまり意識しない部分を整えやすいと言われています。

無理をせず、“気持ちよく動かせる範囲”で続けることがコツだと紹介されています。

姿勢チェックと日常動作の見直し

ぎっくり腰の再発は、悪い姿勢や癖が残ることで起こりやすいと言われています。

たとえば、

・椅子に座るときに背中が丸まる

・片方の足に重心を寄せて立つ

・荷物を持ち上げるとき腰だけで引き上げる

こうした動作は腰に負担がつながりやすいと説明されています。

あなた「どこから直せばいいのかわからないな…」

専門家の人「“背中を伸ばす → 軽くお腹に力を入れる → 足裏のどこに重心があるか確認する” の順で意識すると良いと言われていますよ」

日常動作ほど意識する機会が少ないため、ふとした瞬間に見直す習慣が大切だとされています。

睡眠・水分・ストレス管理も腰を守る要素

あまり語られませんが、睡眠不足やストレスが筋肉の緊張につながりやすいと言われています。

水分が不足すると、筋肉が硬くなりやすいという報告もあり、1日を通してこまめに飲む習慣が腰の安定に結びつくと説明されています。

あなた「え、腰痛とストレスって関係あるの?」

専門家の人「体の力みが抜けにくくなるため、結果的に負担が増えると言われています」

直接的な対策だけでなく、“自分を整える生活”も腰を守る習慣として大切だと紹介されています。

悪化サインが出たら無理をしない

再発予防と聞くと「動いた方がいいのか?」「休むべきか?」と悩む人が多いと言われています。

もし痛みが再び強まる場合は、一度動きを減らし、体にかかっている負担を見直す流れが安心とされています。

#腰の再発予防習慣

#日常姿勢の見直し

#股関節ストレッチと言われています

#生活習慣と腰ケア

#無理しない腰の守り方

5. 専門機関来院・疑うべきサインと検査選択肢

ぎっくり腰で「立てない・動けない」という状況が少し落ち着いてくると、「このまま様子を見ても良いのか、それとも来院した方が良いのか」と迷う場面が出てくると言われています。

来院を考えるべき“危険サイン”とは?

あなた「痛みは強いけど、家で休んでれば何とかなるかな?」

専門家の人「痛みだけなら様子を見る選択もありますが、他の症状がある場合は注意が必要と言われています」

具体的には、

・足に強いしびれが広がる

・力が入りづらい

・排尿排便に違和感がある

・転倒後の強い腰痛

・発熱を伴う腰痛

こうしたサインは、単なるぎっくり腰以外の可能性があると言われています。

気になる場合は、無理に自宅で我慢せず、早めに専門機関へ相談する流れが望ましいと説明されています。

整形外科・整骨院・整体の違いをどう考える?

「どこへ行けばいいの?」という疑問は多いようです。

参考ページでは、それぞれの役割を次のように整理していると言われています。

・整形外科:レントゲンやMRIなどの画像検査が可能

・整骨院:触診・施術による負荷の確認や日常動作の見直しがしやすい

・整体:体の使い方や姿勢癖を整えるサポートが中心

あなた「全部違って難しい…」

専門家の人「“どの情報を知りたいか”で選ぶと考えやすいと言われていますよ」

痛みの原因を画像で確認したいなら整形外科、動作改善を相談したいなら整骨院が向いていると説明されることが多いようです。

検査では何が行われるのか?

検査というと少し不安に感じますが、一般的には次のような流れが説明されています。

・痛みの部位や動き方の触診

・日常動作のヒアリング

・必要に応じてレントゲン

・神経の働きを確認する動作テスト

あなた「検査って怖いイメージがあるけど…」

専門家の人「状態を把握するための情報集めなので、必要以上に構えなくても大丈夫と言われています」

自宅ケアとの“整合性”が大切

専門機関へ来院した後は、日常生活での動き方やストレッチなど、自宅でのケアと整合性をとることが大切だと説明されています。

「院で教わった動き方」と「普段の生活」がバラバラになると負担が戻りやすいと言われており、継続的に見直す流れが改善につながると紹介されています。

#ぎっくり腰の危険サイン

#専門機関への相談

#腰痛の検査と触診

#整形外科と整骨院の違い

#再発を防ぐ来院の目安